Рациональному отношению к языковой проблеме мешает логика «перетягивания каната», когда центр и регионы спорят о пределах своей власти. А стимулировать изучение языка можно не обязаловкой, а реально интересными форматами

После поручения президента о проверке соблюдения принципа добровольности изучения национальных языков в российских республиках дискуссии по этой проблеме резко активизировались и быстро приобрели политический характер. В Татарстане — в первую очередь, но не только.

Сторонники наличия второго государственного языка и обязательности его изучения утверждают, что при отказе от этого требования сам статус национальной республики теряет смысл. Противники считают, что обязательное двуязычие чуть ли не подрывает единство Российской Федерации. И те и другие требуют окончательного, единственно правильного решения.

Между тем здесь мы вступаем на достаточно зыбкую почву, где окончательных и единственно правильных решений попросту нет. Вопрос о соотношении прав субъекта федерации и прав индивида, о сочетании единства и разнообразия в рамках федеративного государства не имеет универсального решения, это сложный и конфликтный поиск баланса, приемлемого для всех заинтересованных сторон в каждом конкретном случае. И чем меньше в принятом решении компромисса, чем больше «употребления власти», тем сильнее недовольство и нестабильность в обществе.

В России, так и не научившейся искусству компромисса, поиск баланса во многом заменяется «перетягиванием каната» по принципу игры с нулевой суммой: что приобретают одни — теряют другие. Причем субъектами «перетягивания» являются центр и регионы, граждане в данном процессе имеют все меньше права голоса. Совсем недавно это очень наглядно проявилось в истории с ношением , где то, что начиналось как борьба за конституционные права граждан, в результате было отдано на откуп региональным властям. Здесь ситуация во многом аналогична.

Кто против?

Попробуем, тем не менее, отказавшись от языка малореалистичных рисков и выдуманных страшилок, порассуждать о том, каким этот баланс мог бы быть в данном случае.

Мне представляется, что проблема не в угрозе сепаратизма и распада страны из-за обязательного преподавания национальных языков. А просто в том, что внутри республик отсутствует консенсус в решении языкового вопроса. Несмотря на ритуальные заявления властей, будто существующий порядок оспаривается лишь отдельными отщепенцами.

Против обязательного изучения национальных языков выступают две группы жителей. Во-первых, значительная часть русского населения, которая ориентируется на развитие собственной культуры, далеко не всегда видит будущее своих детей именно на территории республики и воспринимает обязательное изучение национального языка как избыточное. Во-вторых, это представители, так сказать, «титульной нации», которые воспринимают себя частью глобального мира и хотели бы жить по правилам этого мира, в частности, больше внимания уделять не национальному языку, а, например, английскому. Результаты недавно проведенного социологического опроса показывают, что в Казани 23-27% татар допускают, что их дети могли бы не изучать родной язык в рамках школьной программы. Скорее всего, они относятся именно к обозначенной выше группе. И, как мы видим, их не так мало.

Уступить без потерь

Каковы же последствия подобной ситуации? Важнейшее из них состоит в том, что обязательность обучения национальному языку вовсе не эквивалентна знанию этого языка. Вспоминается следующая история. Я приехала в один из татарских городов. Меня встречали водитель и молодая женщина из городской администрации — оба русские. По дороге я спросила, как переводится с татарского название центральной площади. Ни один из них не смог мне ответить. Хотя они, естественно, в полном объеме изучали татарский в школе.

И такие случаи не единичные. Изучение любого языка требует серьезных усилий. Если для этого нет стимулов ни у школьника, ни у его родителей — более того, это вызывает отторжение, надеяться на качественное овладение предметом не приходится. А пойти на решительный шаг и попытаться жестко связать образовательные возможности ребенка с его знанием национального языка означает вызвать такую дестабилизацию и протест, на которые ни одна адекватная республиканская власть не пойдет.

Тогда зачем все это? В тех национальных республиках, где нет официального двуязычия и его хотели бы ввести по примеру Татарстана, мне объясняли, что иначе ощущается постоянная угроза забвения национального языка. Дети с детского сада разговаривают на русском, приучаются думать на русском и уже не могут органично воспринимать собственный родной язык. Не берусь судить, насколько обоснованны такие опасения. Но в логике «перетягивания каната» они вполне естественны: если мы уступим, то непременно проиграем.

Хотя на самом деле, если выйти из логики игры с нулевой суммой, это не обязательно так. На любой территории все этнические группы должны иметь возможность развивать свои национальные культуры, а родители, да и сами дети — иметь возможность влиять на характер обучения исходя из перспективных жизненных траекторий. Если универсального решения нет, почему бы не обеспечить разнообразие школьных программ, где предусматривался бы разный объем изучения национального и русского языков? На самом деле по факту это так и есть. И стимулировать изучение языка можно не бессмысленной обязаловкой, а реально интересными форматами. В Татарстане, например, функционирует замечательная система детских лагерей, где разговаривают только на татарском языке и изучают татарскую культуру. Туда ездят и русские ребята. Опыт, достойный всяческой поддержки.

1УДК 400 (077) ББК 74.268.1(2Рос)

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

С. А. Боргояков

Аннотация. В статье проведен анализ языковой ситуации, состояния и перспектив обучения родным языкам народов Российской Федерации в контексте национальной политики государства. Показано, что главной тенденцией в ситуации с родными языками среди автохтонных народов страны является уменьшение числа людей, называющих родным этнический язык, и рост числа не владеющих им. В результате важным вызовом этническим сообществам и этнокультурной школе страны стала проблема обучения родному языку детей, не владеющих или слабо владеющих им. Охарактеризовано проблемное поле развития этнокультурного образования как важнейшего фактора поддержки и развития этнокультурной идентичности, языков и традиций народов страны во взаимосвязи с решением задач консолидации и укрепления единства многонационального государства.

Ключевые слова: этнокультурное образование, национальная политика, языковая ситуация, обучение родному языку как государственному языку, проблемное поле.

THE CONDITION AND PROSPECTS OF NATIVE LANGUAGES IN THE RUSSIAN SYSTEM OF EDUCATION

S. A. Borgoyakov

Abstract. The article focuses on the analysis of the language situation, the condition and prospects of teaching the native languages the peoples of the Russian Federation in the context of the national policy of the state. It is shown that the main trend of the native language situation among the indigenous peoples of Russia is the decrease of the number of people who calls its ethnic language as native and the increase of the number of people who does not operate it. As a result, the important challenge to the ethnic communities and ethno-cultural school of Russia is the problem of teaching the native language to children who do not operate or poorly operate it. The article also characterizes the problem of development of ethno-cultural education as an important factor of supporting and developing ethno-cultural identity, languages and traditions of the peoples of Russia together with the problem of consolidating and strengthening the unity of the multinational state.

Keywords: ethno-cultural education, national policy, language situation, teaching the native language as a state language, problem field.

а ля многонациональной России проблема поддержки и развития языкового и культурного разнообразия - это не только сохранения этнокультурной идентичности народов, образующих российское общество, но и одно из главных условий и факторов обеспечения межнационального согласия и укрепления государственности страны.

Понимание того, что государственное единство не может успешно укрепляться, если культурные группы населения будут обособляться друг от друга, стало основой национальной по-

литики российского государства на всех этапах его формирования и становления. При этом важным инструментом реализации национально-политических целей государства стали национальные (этнокультурные) школы, которые объективно должны «выступать консолидирующим, более того, системообразующим фактором как для собственного этноса, так и для всего полиэтнического сообщества в целом» .

Основой государственной языковой политики, включая политику в области образования, является стратегия формирования и укре-

пления сбалансированного русско-национального и национально-русского двуязычия, при котором обеспечивается знание русского языка как государственного всем населением и поддерживается изучение родных языков 1 народов России.

Однако в последние годы деятельность органов власти как на федеральном, так и на региональном уровнях в реализации провозглашенной цели языкового образования вызывает острые дискуссии в обществе, что свидетельствует о наличии серьезной проблемной ситуации по данному вопросу, требующей своего осмысления и разрешения. Дискуссии касаются не только качества нормативно-правового обеспечения современной языковой политики, но и теоретико-методологических оснований языкового образования, его содержания, целей и способов реализации. Об остроте проблемы свидетельствует тот факт, что в некоторых российских регионах общественные организации предъявляют претензии к системе образования как по поводу сокращения часов изучения русского языка, так и нарушения языковых прав того или иного этнического сообщества.

Выступая на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям в июле 2017 г. в Йошкар-Оле, В. В. Путин отметил, что «русский язык для нас - язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России - это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки - гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского» .

Несовершенство языковой политики и сложившаяся в регионах ситуация с преподаванием в школе русского и родных языков, подвергающиеся критике как со стороны ученых и политиков, так и со стороны родительского сообщества, актуализируют необходимость модер-

низации государственной политики в сфере национального образования.

Для решения данной проблемы, во-первых, необходим анализ и осмысление опыта языкового образования в отечественной школе во взаимосвязи со стратегией национальной политики государства на разных этапах его развития, во-вторых, мониторинг состояния этнокультурного образования и наличие достоверных статистических данных о языковой ситуации в регионах, количестве школьников, изучающих родные языки народов страны.

Национальная политика государства в советское время базировалась на марксистско-ленинской теории национального вопроса и реализации диалектического единства национального и интернационального. Базовыми ее принципами являлись: свободное развитие языков, национальных культур, развитие и сближение наций и народностей в процессе социалистической интернационализации, равноправие народов в сферах политики, экономики, социальных и культурных отношений и выравнивание уровней развития народов во всех сферах жизни .

В решении задач по поддержке и развитию этнических языков и культур национальная школа России в 1918-1937 гг. наработала уникальный опыт. В соответствии с принятыми нормативными актами впервые национальным меньшинствам были предоставлены возможности образования на этнических языках, создана сеть государственных национальных школ с обучением на родных языках и с содержанием образования на определенной культурной основе, а также организована система подготовки педагогических кадров для работы в этих школах. В кратчайшие сроки была создана письменность для более чем 40 ранее бесписьменных языков.

Важным принципом организации национальной школы был выбор языка обучения, который зависел от желания обучающегося. В условиях массового монолингвизма коренных (автохтонных) народов России выбор национального языка в качестве языка школьного образования было закономерным. Так, например, по

1 В статье термин «родной язык» (в значении «нерусский») используется как эквивалент термину «этнический язык/ языки», а также термину «национальные языки» советского времени.

данным первой советской переписи населения 1926 г., 96,5% коми-зырян родным языком называли язык своего этноса. Лишь 3,4% указали в качестве родного языка русский .

Согласно школьной переписи 1927 г. преподавание в начальных школах РСФСР осуществлялось на 48 языках коренных народов России, причем в ряде случаев через эти школы проходили уже большинство учащихся данной национальности (коми, татары, немцы, чуваши - 87-93%) .

На этапе становления национального образования большинство новых алфавитов было построено на латинской основе. Основная причина принятия латинской графики имела политическую подоплеку - ожидалась мировая революция, после которой все языки, в том числе и русский, должны были быть переведены на латиницу, которая стала бы универсальной системой письма. За время своей деятельности -1925-1936 гг. - Всесоюзный центральный комитет нового алфавита только на латинской основе разработал 71 алфавит . При этом по переписи населения 1926 г. в стране было определено 198 наций и этнографических групп, а в 1939 г. - 94 нации и народности . Однако в 1936 г. отдел науки, научно-технических изобретений и открытий ЦК партии, исходя из того, что задача государства - «это сближение алфавитов и даже родственных диалектов и языков отдельных национальностей», а письменность на латинской основе не сближает малые национальности с основными народами, а разъединяет и отталкивает их, все алфавиты (кроме армянского, грузинского и народов Прибалтики) были переведены на русскую основу - кириллицу .

Таким образом, на этапе становления национальной школы в условиях монолингвизма коренных (автохтонных) народов родной язык являлся основой школьного образования и принцип «школа на родном языке» был базовым.

Форсированная индустриализация и урбанизация, введение всеобщей воинской повинности, а также переход ко всеобщему 7-лентне-му общему образованию и централизованное введение «сверху» русского языка в качестве обязательного учебного предмета (1938) повлекли за собой глубокую трансформацию национальной школы. В результате произошла

смена ее парадигмы, отказ от принципа «школа на родном языке» и переход в ряде случаев на русский язык обучения. Проведение этих реорганизаций привело не только к сокращению количества национальных школ, но и числа языков, на которых велось обучение. Если в 1934 г. преподавание в СССР осуществлялось на 104 национальных языках , то в 1956/57 учебном году - в канун принятия школьного закона 1958 г. - обучение в школах РСФСР велось, помимо русского, на 44 (46) языках, что практически соответствовало уровню 1927 г. .

С конца 1950-х гг., когда национальная школа окончательно переходит на русский язык обучения не только в среднем, но и в начальном звене русский язык рассматривается уже не просто как «язык межнационального общения», но все более как второй родной. Причем обучение русскому языку в национальной школе проводится по программе, отличной от программы русскоязычных школ, с учетом особенностей этнических языков.

Несмотря на то, что сохранение национальных меньшинств, их культур и языков входило в число приоритетных задач национальной политики советского государства, в результате реализации цели по созданию новой интернациональной общности «советский народ» с общей социалистической идеологией и единым русским языком общения большинство родных языков было вытеснено из общественной жизни в бытовую сферу. В то же время результатом расширения зоны действия русского языка стало усиление национально-русского билингвизма и более глубокое включение нерусского населения в сферу русской и мировой культуры. Предпочтение родителями и школьниками русскоязычной школы стимулировалось также необходимостью их подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования.

Политика свертывания национального образования и фактический отказ от обучения на родных языках на среднем и старшем уровнях привели к тому, что во второй половине 1980-х гг. из 18,5% детей нерусских национальностей РСФСР только 9% посещали национальные школы, в которых преподавались 44 родных языка. Обучение осуществлялось на 18 языках, причем 11 языков на протяжении 1-3 лет обучения, еще три языка - 4 лет. Средняя и стар-

шая ступени школы на родном языке сохранились у башкир и татар - 10 лет, якутов и тувинцев - 7 лет .

Ко времени распада СССР и советской системы образования базовый принцип национальной школы «школа на родном языке» по существу сменился иным принципом - «русская школа с родным языком в качестве учебного предмета». При этом в языковых ориента-циях населения происходил рост числа представителей нерусских народов, считающих родным русский язык, и уменьшение среди них доли владеющих языком своего этноса. По данным переписи населения 1989 г., считающих родным русский язык, например, среди коми стало 28,9%, а среди карел больше половины -51,2%, и, соответственно, доля считающих родным язык своей национальности среди коми уменьшилась до 71% и карел - до 48,6% .

Стимулируя необходимость изучения русского языка, переводя программы обучения в школах на русский язык, игнорировалась проблема родных языков. В результате молодому поколению нерусского населения страны стал характерен асимметричный русско-национальный билингвизм.

В то же время, несмотря на неоднозначность советской модели национальной политики, в СССР удалось сохранить разнообразие и языковое богатство этнических групп.

В 1990-е гг. в Российской Федерации произошла принципиальная смена парадигмы урегулирования процессов межэтнических взаимодействий, когда советская модель интеграционной национальной политики, реализовыв-шаяся в ассимиляционных стратегиях по формированию советского народа, стала вытесняться идеологиями поликультурализма.

В постсоветской России для защиты и развития языков и культур народов был принят ряд специальных мер, посвященных языкам, в которых государство взяло на себя обязательства по защите всех «родных» языков.

В соответствии с Конституцией РФ (1993), законом «О языках народов РСФСР» (1991) государственным языком страны является русский язык, всем народам гарантируется «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития»; националь-

ные республики в составе Российской Федерации получили право устанавливать статус национального языка на своей территории. В нормативных актах также указано, что создание условий для сохранения и развития малочисленных народов и этнических групп, не имеющих своих национально-государственных образований или проживающих за их пределами, находится в компетенции высших органов государственной власти России, которые должны разрабатывать программы по их сохранению и развитию.

Закон РФ «Об образовании» (1992) предоставил регионам возможность строить систему образования в зависимости от местных условий, гарантировал право граждан на получение основного общего образования на родном языке.

В многонациональной Российской Федерации установки на принципы равенства и исключения дискриминации по национальной, языковой или религиозной принадлежности являются важными, но недостаточными. Совершенно очевидно, что простая констатация равенства не гарантирует его на практике. В России учет интересов этнических, культурных и языковых сообществ в значительной мере определяется сложившейся системой федерального устройства. Провозглашая принцип этнического и языкового равноправия, законодательство регионов приоритетное внимание уделяет «титульным» категориям населения, а также коренным этническим общностям, проживающим на данной территории длительный исторический срок. Тем самым законодательно закрепилась диспропорция, согласно которой только представители «титульных национальностей» (то есть обладающие своими национально-административными территориями) реально могут удовлетворять свои этнокультурные потребности во всех сферах. В то же время языки «нетитульных» этнических групп не имеют такого внимания со стороны государства.

Поэтому, в зависимости от социально-демографических характеристик народов страны (статус в политико-административной системе государства, общая численность, компактность или дисперсность расселения, уровень индустриально-экономического и социокультурного развития и др.), этнические языки объективно

находятся в неравном положении, выполняют неодинаковые общественные функции и имеют разные возможности в образовательной сфере.

В соответствии с проводившейся в 1990-е гг. федеральным центром и регионами страны политикой этнокультурного плюрализма в форме институционализации и спонсирования «многонациональное™» (в контексте реализации идеи «берите суверенитета, сколько проглотите») образовательная политика была направлена на ликвидацию монополии государства на «социальный заказ» школе и на расширение прав и возможностей субъектов образовательного процесса в удовлетворении своих интересов и целей в образовании.

Для защиты и развития национальных культур и языков и одновременно обеспечения единства федерального образовательного и культурного пространства в качестве основного нормативного документа был введен государственный образовательный стандарт (далее - ГОС), состоящий из федерального и национально-регионального компонентов.

Главным результатом модернизации национальной школы России в соответствии с новой нормативно-правовой базой был переход от единой унитаризованной советской школы на русскоязычной основе к дифференцированному спектру этнокультурных школ2 с восстановлением у многих народов преподавания на родном языке и расширением в содержании образования национальной культуры.

Возвращение в школу родных языков привело к значительному их увеличению как в качестве языков изучения, так и языков обучения. Ко времени отказа от компонентного принципа структурирования содержания образования и ликвидации национально-регионального компонента путем изменения понятия и структуры ГОС (2007) в этнокультурных школах РФ в роли языков обучения выступали 33 языка, а в качестве учебного предмета еще 47 языков (с учетом субвариантов мордовского языка - эрзя/мокша и марийского - горные/луговые) .

Таким образом, либерализация национальной политики и языкового законодательства в

постсоветской России привела к росту общего количества родных языков, изучаемых в школе, с 44 до 80, а числа языков обучения - с 18 до 33. Причем число языков обучения на ступени основного общего образования выросло с 2 до 4, а в средней (полной) школе - с 2 до 13.

Важной особенностью языкового законодательства республик стало право устанавливать свои государственные языки. В соответствии с республиканскими конституциями и законами о языках статус государственных языков республик получили 35 языков (включая языки Республики Крым), а также было постулировано их равноправное положение и функционирование наряду с государственным языком Российской Федерации - русским языком.

В то же время в решении вопроса регулирования изучения в системе образования республиканских государственных языков региональные законодательства обладают определенной вариативностью.

В ряде республик были приняты нормативно-правовые акты, на основании которых в образовательные программы школ было введено обязательное изучение республиканских государственных языков как учебного предмета (республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, Чечня, Якутия).

В других республиках изучение государственного языка стало обязательным для детей, для которых этот язык является родным (республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия).

В третьей группе республик языковое законодательство можно отнести к «рекомендательному или мягкому типу» из-за отсутствия нормы обязательного изучения государственного языка (республики Алтай, Крым, Удмуртия, Хакасия, Тыва). В соответствии с имеющимися нормативными положениями в общеобразовательных организациях должны быть созданы условия для изучения республиканского государственного языка, в том числе и для учащихся нетитульной национальности, с учетом пожеланий родителей и детей. Такой характер организации языкового законодательства, по

2 Термин «национальная школа» был изъят из официальных документов Министерства образования и науки РФ (одобрено Коллегией Министерства образования РСФСР 22.02.1990).

мнению экспертов, с одной стороны, способствует сохранению межэтнического согласия, а с другой - снижению социальной престижности и востребованности родного языка у подрастающего поколения.

Как показывает практика, «норма обязательности» не гарантирует достаточный уровень и качество образования, а также достижение 100-процентного охвата школьников данного региона обучением республиканскому государственному языку. Так, например, в Республике Коми в 2016/2017 учебном году изучение государственного коми языка было организовано в 97% общеобразовательных организаций. При этом общее количество школьников, его изучающих, равнялось 66%, и как родной изучали 4,7% школьников, а как государственный - 61,3%.

В Татарстане, где проблема обязательного изучения государственного татарского языка во всех образовательных организациях имеет большую остроту, в 2016/2017 учебном году его изучали 438,5 тыс. школьников коренной национальности (100% охват изучения родного языка) и 203,6 тыс. школьников нетатарской национальности3. Если исходить из того, что доля татарского населения в республике по переписи 2010 г. составляет 53,2%, то приблизительно около половины школьников некоренной национальности охвачены обучением татарскому языку.

Введение нормы обязательного изучения всеми обучающимися республиканского государственного языка в образовательных организациях, с одной стороны, воспринимается как принуждение к изучению неродного языка и как вторжение в личное пространство индивида. С другой стороны, право республик в соответствии с Конституцией РФ регулировать обучение государственным языкам является вполне обоснованным.

В настоящее время в национальных регионах страны отмечается практически полное отсутствие русско-национального билингвизма со стороны русскоязычной части населения. Изучение языка коренного народа этническим большинством - явление нераспространенное. При этом именно желание изучить язык сосе-

дей, приобщиться к их культуре является наилучшим показателем взаимного уважения и доверия, фактором сплочения и объединения соседствующих народов. Напротив, нежелание интегрироваться в культуру соседей в конечном итоге приводит к их отчуждению, возникновению и постепенному нарастанию социальной напряженности. Представители автохтонных народов болезненно воспринимают отсутствие желания у доминирующего этноса изучать и понимать этнический язык, а значит, и иную культуру, иной менталитет и образ мира.

Анализ как отечественного, так и зарубежного опыта языковой политики и существующая тенденция предпочтений у представителей этнических сообществ по выбору родного языка позволяют отметить, что проблему поддержки и сохранения равных возможностей государственных языков в республиках РФ необходимо решать более либеральными методами.

Результаты наших исследований свидетельствуют, что определение методологии сбалансированного обучения государственным языкам (русскому и национальному/национальным), как и языковой политики в целом, возможно в рамках решения фундаментальной для общества социокультурной проблемы - формирования и укрепления общероссийской гражданской идентичности. Осознание и реализация стратегии формирования и развития у подрастающего поколения гармоничной общероссийской идентичности, включающей в качестве структурных ее составляющих региональную (республиканскую) и этнокультурную идентичности, требуют определенных изменений как в системе социальных представлений, так и в деятельности общественных институтов, участвующих в решении данной проблемы.

Отказ от национально-регионального компонента в структуре ГОС был обусловлен тем, что компонентный принцип структурирования содержания образования оказался не в состоянии на должном уровне решать задачи духовной консолидации общества и формирования общероссийской идентичности подрастающего поколения. Отсутствие единого понимания сущности и содержания национально-регионального компонента в образовательной прак-

3 Данные получены путем опроса Министерств образования и науки регионов РФ.

тике, неразработанность методологических и методических оснований интеграции и дифференциации федерального и национально-регионального компонентов из-за разведения их по независимым друг от друга зонам ответственности поставили под угрозу единство российского социокультурного и образовательного пространства.

В настоящее время в соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. основополагающими целевыми ориентирами национальной политики государства являются: укрепление общероссийского гражданского самосознания, сохранение и развитие этнокультурного многообразия, гармонизация национальных и межнациональных отношений . Если в Конституции РФ, во многом этнодетерми-нированной, нет прямого упоминания российской гражданской нации, то в Стратегии государственной национальной политики дана ориентация на модель политической нации-государства (или «национального государства» в качестве синонима). Причем в Стратегии наряду с целевой установкой на формирование модели нации-государства одновременно присутствует ориентация на модель нации-культуры.

Таким образом, отказавшись от советской модели национальной политики, по мнению Ю. В. Попкова, постсоветская Россия «за четверть века так и не смогла сформировать свою национальную идею и выработать однозначную концепцию национальной политики. И в теоретическом, и в политико-практическом плане для ее государственного руководства характерны концептуальные метания из одной крайности в другую: от дезинтеграции - к интеграции, от нации-культуры к нации-государству» .

Методологическая противоречивость современной концепции национальной политики приводит к затруднениям в теоретическом обосновании модернизации социальных сфер в решении задач по формированию и укреплению общероссийской гражданской идентичности в сопряжении с сохранением и развитием культурного многообразия. Как показывает анализ образовательной практики, в настоящее время механизм решения этой проблемы в системе образования не определен, отсут-

ствуют разработки концепций, моделей формирования и укрепления этнокультурной идентичности как гармоничной составляющей общероссийской идентичности.

В результате действия совокупности факторов, в том числе реализации требований федерального государственного стандарта (ФГОС), оптимизации сети общеобразовательных школ, перевода школ на «подушевое финансирование», необходимости проводить экспертизу учебников и образовательных программ по родным языкам и литературе на федеральном уровне, существующие противоречия в организации этнокультурного образования заметно обострились, а ситуация с обучением родным языкам в субъектах Российской Федерации стала меняться в худшую сторону.

По состоянию на 2015/16 учебный год в России в государственной системе образования в качестве языка изучения, помимо русского, выступал 71 язык, в том числе 26 языков - в качестве языка обучения.

Суммарно по всей России из 14 млн школьников национальные языки изучают 1,91 млн школьников, то есть 13,6%, а из них только седьмая часть (258 тыс.) обучается на родных языках, тогда как большинство (1,65 млн) учат родные языки как один из школьных предметов. Кроме того, факультативно или в кружках по интересам изучают этнические языки 57 тыс. школьников.

Из общего количества школьников, обучающихся на родном языке, большая часть учится в начальной - 60% и в основной средней школе - 33,5%, тогда как в 10-11-м классах на родных языках обучаются только 6,5% школьников.

При этом из 26 языков, являющимся языками обучения, 13 изучаются в пределах начальной школы (аварский, адыгейский, азербайджанский, алтайский, бурятский, лакский, лезгинский, мордовский мокша, осетинский, удмуртский, хакасский, цахурский и чеченский), 2

На ступени основного общего образования (марийский луговой и тувинский) и 11 языков

На ступени среднего (полного) общего образования (башкирский, даргинский, калмыцкий, крымско-татарский, кумыкский, мордовский эрзя, табасаранский, татарский, украинский, чувашский и якутский).

Среди школьников, изучающих родной язык как предмет, наиболее многочисленная категория изучает национальные языки также в объеме начальной (42%) и основной средней школы (50%), а в старших классах предмет по национальному языку есть только у 8% школьников.

В целом по стране количество школьников, изучающих родные языки в обеих формах, с 2005 по 2016 г. уменьшилось с 2,43 млн до 1,91 млн человек, то есть на 21,4%. Количество школ, в которых осуществляется обучение родным языкам, за это время уменьшилось с 16,9 тыс. до 12,7 тыс. школ (на 24,9%).

Наиболее интенсивно происходит уменьшение количества школ, в которых организовано обучение на родном языке, и сокращение количества школьников, обучающихся в них. За последние 10 лет количество этой категории школьников уменьшилось почти вдвое: с 487 тыс. до 258 тыс. человек.

Трансформация этнокультурной школы происходит в условиях глубокого изменения социокультурного облика самих этнических общностей и характера их образовательных потребностей.

Сегодня все народы России по уровню владения русским языком можно отнести к группе со стабильно высоким владением русским. За 1989-2010 гг. доля лиц, владеющих русским языком, среди нерусского населения России выросла с 88% до 96,2%. Одновременно за этот период среди нерусского населения доля считающих родным русский язык выросла с 27,6% до 28,6% .

По степени языковой ассимиляции народы страны различаются в очень большой мере. Здесь можно выделить этносы, у которых этническая самоидентификация и родной язык практически полностью совпадают (саха (якуты), тувинцы, калмыки и практически все народы Северного Кавказа), а также этносы, характеризующиеся наибольшим их несовпадением. Более 90% представителей второй группы не считают язык своей национальности родным, их ассимиляция идет высокими темпами. К ним можно отнести этносы из числа малочисленных народов Севера (алеуты, ительмены, тофа-лары, уйльта, ульчи, нивхи и др.). При этом статистика указывает на очевидное смещение языковых предпочтений в сторону русского

языка и наименьший уровень этноязыковой компетенции у младшего поколения малочисленных народов. И если для представителей старшего поколения родной язык является функционально первым, а для средних групп характерен асимметричный русско-национальный билингвизм, то у молодежи происходит закрепление родного языка в лучшем случае в качестве второго после русского.

Таким образом, главной тенденцией в ситуации с родным языком среди автохтонных народов России является уменьшение числа тех, кто называет родным этнический язык, и увеличение числа не владеющих им.

Происходящий процесс языковой ассимиляции обусловлен не только факторами объективного характера, но и субъективными - появлением языкового нигилизма среди представителей коренных народов и распространением представлений о языках меньшинств как о непрестижных и бесперспективных.

В результате важным вызовом этническим сообществам и этнокультурной школе национальных регионов страны стала проблема обучения родному языку детей, не владеющих или слабо владеющих им.

В этой связи особенностью организации этноязыкового образования в большинстве республик является разработка и реализация двух типов образовательных программ и учебников: для обучения этническому языку «как родному» и «как государственному» для обучения школьников, не владеющих им (независимо от национальности). Причем статистические данные свидетельствуют о неуклонном уменьшении доли обучающихся по первому типу образовательных программ и увеличению второй группы школьников.

Если разработка учебников первого вида имеет давние традиции в отечественном образовании, то отбор и формирование содержания образования для обучения учащихся, не владеющих родным языком, - задача, возникшая в последние десятилетия. Об актуальности данной проблемы свидетельствует тот факт, что в настоящее время в утвержденном федеральном перечне учебников и образовательных программ нет учебников этого типа.

Анализ образовательной практики показывает, что во многих регионах страны общеоб-

разовательная школа оказалась не в состоянии справиться с организацией эффективного многоязыкового образования.

Таким образом, система основных противоречий (проблем), обусловливающих развитие этнокультурного (этноязыкового) образования как интегральной части образовательного пространства Российской Федерации, включает противоречия как общего характера - национальной политики государства, определяющие стратегию национальной образовательной политики, так и специфические, связанные с теоретико-методологическим обоснованием процессов модернизации этнокультурного образования.

В первую очередь, для определения механизма сопряженного формирования и укрепления общероссийской идентичности и сохранения этнокультурного разнообразия необходимо преодоление методологического кризиса и приведение базисных понятий национальной политики и межнациональных отношений в соответствие со стратегическими целями государства по формированию гражданского общества.

К проблемам, стимулирующим развитие этнокультурного (этноязыкового) образования в Российской Федерации как важнейшего ресурса поддержки и развития этнокультурной идентичности, языков и традиций народов страны и как важного фактора консолидации и укрепления единства многонационального общества, относятся противоречия между:

Происходящим процессом социокультурной модернизации общества, сопровождающимся обновлением нормативно-правовой базы отечественного образования в целом, и отсутствием единой стратегии и концепции развития этнокультурного (этноязыкового) образования на федеральном уровне;

Важностью разработки механизмов государственного регулирования сохранения и развития культурного многообразия народов страны и передачей проблематики этнокультурного образования на региональный уровень, зависящей от экономических и научно-педагогических потенциалов регионов;

Необходимостью обучения родным языкам все увеличивающегося количества детей, не владеющих им, и неразработанностью тео-

ретико-методологических оснований формирования современной учебной и учебно-методической литературы и образовательных технологий;

Необходимостью кадрового обеспечения образовательного процесса и научно-методических исследований в области этнокультурного образования и ограничением, а по некоторым направлениям и отсутствием подготовки таких специалистов в педагогических вузах страны и др.

Для изменения сложившейся ситуации в организации изучения этнических языков и обучения на родных языках в качестве одного из ключевых механизмов реализации государственной национальной образовательной политики необходимо определение единой стратегии развития этнокультурного (этноязыкового) образования в Российской Федерации, обоснование общих целей, принципов и приоритетов. Чтобы право каждого человека на родной язык было осуществимым, важна скоординированная политика и ответственность федерального центра и регионов, а также комплексная, системная научно обоснованная работа по сохранению и развитию языков народов России.

В заключение необходимо отметить, что улучшение языковой ситуации в регионах РФ и решение языковых проблем не может быть достигнуто только совершенствованием нормативно-правовой базы без социальной ответственности и активной роли самих народов. Поэтому одним из главных ресурсов сохранения и развития родных языков является усиление роли институтов гражданского общества, семьи и конкретных людей. Поскольку в настоящее время естественный механизм самовоспроизводства многих этнических меньшинств ослаблен, инициирование гражданской активности людей возможно при конструировании мотивационных механизмов социального поведения различных слоев населения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. О концепции национальной образовательной

политики Российской Федерации: Приказ

Вестник образования. Полиэтничность Рос-

сии: государственная образовательная и языковая политика. - 2008. - № 2. - C. 61.

2. Заседание Совета по межнациональным отношениям. - URL: http://www.kremlin.ru/ events/president/news/55109 (дата обращения: 07.08.2017).

3. Региональные модели государственной национальной политики современной России: в 2 ч. / М. А. Абрамова, В. Г. Костюк, С. А. Мадюкова [и др.]; под ред. Ю. В. Попкова; ИФ ПР СО РАН. - Новосибирск: Манускрипт, 2016. - Ч. 1. - 176 с.

4. Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XVIII. СССР. Отд. 1. Народность, родной язык, возраст, грамотность. - М.: Изд. ЦСУ СССР, 1929. - C. 8-38.

5. Кузьмин М. Н. Концепция национальной школы: цели и приоритеты содержания образования // Теория и практика образовательной политики в условиях модернизации полиэтнического общества: сб. ст., посвящ. 75-летию чл.-корр. РАО М. Н. Кузьмина: в 2 ч. - Ч. 1. - М.: ИНПО, 2006. - 236 с.

6. Кара-Мурза С. Государственное строительство и Конституция СССР 1936 года. - URL: http://www.e-reading.mobi/chapter.php/25436/ 88/Kara-Murza_-_Sovetskaya_civilizaciya_t .1.html (дата обращения: 12.01.2017).

7. Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. - М.: Наука, 2013. - 649 с.

8. Леонтьев А. А. История образования в России от древней Руси до конца ХХ века // Русский язык. - 2001. - № 33. - С. 10-13.

9. Население России 2010-2011: восемнадца-тый-девятнадцатый ежегодный демографический доклад / отв. ред. А. Г. Вишневский.

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. - 530 с.

10. Артеменко О. И. Полиэтничность России: государственная образовательная и языковая политика // Вестник образования. - 2008. -№ 2. - С. 45-48.

11. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 // Консультант Плюс.

URL: http://www.consultant.ru/document/ cons _doc_LAW_139350/ (дата обращения: 12.09.2017).

12. Попков Ю. В., Костюк В. Г. Концептуальные основы моделей национальной политики // Вестн. Новосибирского гос. ун-та. Сер.: Философия. - 2014. - Т. 12, вып. 3. - С. 84-91.

13. Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образования, и обучающихся по языку обучения и по изучению родного (нерусского) языка // Министерство образования и науки Российской Федерации: открытые данные. - URL: http:// открытые -данные.минобрнауки.рф/opendata/ 7710539135-D7 (дата обращения: 06.08.2017).

14. Тишков В. А., Степанов В. В. Национальные языки и этнокультурное образование в регионах России // Межэтнические отношения и этнокультурное образование в регионах России / ред. В. А. Тишков и В. В. Степанов. -М.: ИЭА РАН, 2016. - 297 с.

1. O kontseptsii natsionalnoy obrazovatelnoy poli-tiki Rossiyskoy Federatsii: Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 3 Aug. 2006 No. 201. Vestnik obrazovaniya. Po-lietnichnost Rossii: gosudarstvennaya obrazo-vatelnaya i yazykovaya politika. 2008, No. 2, pp. 61.

2. Zasedanie Soveta po mezhnatsionalnym otnosheni-yam. Available at: http://www.kremlin.ru/events/ president/news/55109 (accesed: 07.08.2017).

3. Abramova M. A., Kostyuk V. G., Madyukova S. A. (et al.) Regionalnye modeli gosudarstvennoy natsionalnoy politiki sovremennoy Rossii: in 2 part, ed. Yu. V. Popkov. Novosibirsk: Manuskript, 2016. Part 1. 176 p.

4. Vsesoyuznaya perepis naseleniya 1926. Vol. XVIII. USSR. Dep. 1. Narodnost, rodnoy ya-zyk, vozrast, gramotnost. Moscow: Izd. TsSU USSR, 1929. Pp. 8-38.

5. Kuzmin M. N. Kontseptsiya natsionalnoy shko-ly: tseli i prioritety soderzhaniya obrazovaniya. In: Teoriya i praktika obrazovatelnoy politiki v usloviyakh modernizatsii polietnicheskogo ob-shchestva: coll. of works: in 2 part. Part 1. Moscow: INPO, 2006. 236 p.

6. Kara-Murza S. Gosudarstvennoe stroitelstvo i Konstitutsiya SSSR 1936 goda. Available at: http://www.e-reading.mobi/chapter.php/25436/ 88/Kara-Murza_-_Sovetskaya_civilizaciya_t. 1.html (accessed: 12.01.2017).

7. Tishkov V. A. Rossiyskiy narod: istoriya i smysl natsionalnogo samosoznaniya. Moscow: Nau-ka, 2013. 649 p.

8. Leontiev A. A. Istoriya obrazovaniya v Rossii ot drevney Rusi do kontsa XX veka. Russkiy ya-zyk. 2001, No. 33, pp. 10-13.

9. Vishnevskiy A. G. (ed.) Naselenie Rossii 20102011: vosemnadtsatyy-devyatnadtsatyy ezhe-godnyy demograficheskiy doklad. Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2013. 530 p.

10. Artemenko O. I. Polietnichnost Rossii: gosu-darstvennaya obrazovatelnaya i yazykovaya politika. Vestnik obrazovaniya. 2008, No. 2, pp. 45-48.

11. O Strategii gosudarstvennoy natsionalnoy poli-tiki Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda: Ukaz Prezidenta RF ot 19.12.2012 № 1666. In: Konsultant Plyus. Available at: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_139350/ (accessed: 12.09.2017).

12. Popkov Yu. V., Kostyuk V. G. Kontseptualnye osnovy modeley natsionalnoy politiki. Vestn. Novosibirskogo gos. un-ta. Ser. : Filosofiya. 2014. Vol. 12, Iss. 3, pp. 84-91.

13. Svedeniya o raspredelenii uchrezhdeniy, reali-zuyushchikh programmy obshchego obra-zovaniya, i obuchayushchikhsya po yazyku obucheniya i po izucheniyu rodnogo (nerussk-ogo) yazyka. In: Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii: otkrytye dannye. Available at: httpy/открытые-данные-минобр Haym^/opendata/7710539135-D7 (accessed: 06.08.2017).

14. Tishkov V. A., Stepanov V. V. Natsionalnye ya-zyki i etnokulturnoe obrazovanie v regionakh Rossii. In: Tishkov V. A., Stepanov V. V. (eds.)

Mezhetnicheskie otnosheniya i etnokulturnoe obrazovanie v regionakh Rossii. Moscow: IEA RAN, 2016. 297 p.

Боргояков Сергей Александрович, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории анализа состояния и перспектив развития образования РАО, почетный работник высшего профессионального образования РФ e-mail: [email protected]

Borgoyakov Sergey A., ScD in Education, Senior Researcher, Laboratory of analysis of conditions and prospects of development of education, Russian Academy of Education, Honorary worker, Higher professional education of the Russian Federation e-mail: [email protected]

АнтропологияI и этнология!

1УДК 37.014 ББК 81.21

государственный и языки народов россии в современной школе

О. И. Артеменко

В условиях нового образовательного законодательства возникает необходимость просчитать риски и предложить комплекс мер, направленных на формирование положительных мотивов изучения языков из числа языков народов России, включая русский язык, и повышение качества их изучения.

Ключевые слова: государственная национальная политика, языковая образовательная политика, конституционный статус языков, положительные мотивы, основные образовательные программы.

state language and languages of the peoples of Russia in modern school

In terms of the new educational legislation there is a need to evaluate risks and to offer a package of measures directed at the formation of positive motives for mastering the languages of the peoples of Russia, including the Russian language and improvement of the quality of studying.

Keywords: state national policy, language educational policy, constitutional status of languages, positive motives, main educational programs.

Всовременных условиях неустойчивого экономического развития особого внимания со стороны государства требуют вопросы реализации национальной политики, межнациональных отношений и проявления экстремизма на межэтнической почве. Реальная жизнь показывает, что в настоящее время во многих государствах эти процессы обостряются, наблюдается всплеск радикализма.

Эффективность, комплексность, содержательность государственной национальной политики России должны обеспечить нашей уникальной по этнокультурному составу стране защиту и адекватный ответ на внешние и внутренние вызовы и угрозы. Президент РФ В. В. Путин не раз подчеркивал, что «последовательная работа по укреплению межнационального согласия, грамотная миграционная политика, жесткое реагирование на факты бездей-

ствия должностных лиц или преступления, которые могут быть спровоцированы конфликтами на межнациональной почве, являются первой среди приоритетных задач по обеспечению суверенитета и территориальной целостности нашего государства» .

За последние годы в России внимание всех ветвей власти к сфере национальной политики стало более предметным. Два года назад была разработана Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. . Она дополняется стратегически значимым документом: Стратегией противодействия экстремизму в РФ. Для ее реализации была создана Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ .

Создан Совет при Президенте РФ по национальным отношениям , который является в настоящее время единственным центром

координации деятельности всех участников реализации государственной национальной политики.

22 октября 2013 г. принят Федеральный закон № 284 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» . Закон определил зоны ответственности региональных и местных властей в деле обеспечения межнационального мира и согласия. Необходимо отметить, что возможностей у местных властей по регулированию межнациональных отношений недостаточно. Долгое время считалось, что национальная политика - это прерогатива федерального уровня, а все, что происходило на местах, попадая в поле общественного внимания, камуфлировалось под бытовые конфликты.

Логика децентрализации полномочий в сфере межнациональных отношений впервые была заложена в Стратегии. Сегодня она воплотилась в законе. В каждом субъекте, в каждом муниципалитете должны работать специалисты, в обязанности которых входит целый комплекс вопросов, связанных с профилактикой межнациональных конфликтов, социальной и культурной адаптацией мигрантов. Это системный шаг, приближающий нас к тому, чтобы акценты ликвидации последствий конфликтов окончательно были смещены в сторону их профилактики. Однако муниципалитетам и в целом регионам сегодня необходима помощь в организации этой деятельности, в подготовке специалистов. При этом необходимо помнить: любые самые хорошие программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, введение стандартов не смогут компенсировать отсутствия готовности вести совместную работу с образовательными организациями, с правоохранительными органами, ФМС, решать общие задачи профилактики конфликтов, различных форм экстремизма.

В настоящее время идет работа по созданию Центра мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений либо при Министерстве культуры РФ, либо при Президенте РФ.

Сегодня государственная национальная политика должна стать практикой скоординированной работы в образовании, культуре, в работе специалистов других социальных сфер, причастных к ее реализации.

В системе образования ведущая роль в реализации национальной политики принадлежит языковому блоку, направленному на сохранение и развитие языков из числа языков народов России в современных условиях глобализации. Анализируя языковую образовательную политику, нельзя говорить только о проблемах, связанных с русским языком, забывая о других языках народов России.

В системе школьного образования языковые проблемы комплексные, и их необходимо рассматривать в едином языковом блоке. Нужно отметить, что современные языковые процессы, которые реализуются в субъектах РФ, как показывает практика последнего десятилетия, приводят к разрушению системы сохранения и развития языков народов России, выработанной в советский период, содержавшей определенный патронаж по отношению к родным языкам, благодаря чему языковое разнообразие России сохранено. В советский период, уменьшая сферы функционирования родных языков в обществе, особое внимание уделялось разработке учебников, школьных словарей, единых учебных программ, учебно-методических разработок, направленных на снятие процессов отрицательной интерференции.

В настоящее время в субъектах РФ создаются комиссии при правительствах, вносятся изменения в языки, часто научно не обоснованные и не соотнесенные с положениями современной фундаментальной науки. Такие новшества приводят к распространению немотивированных норм литературных языков. Разработка описательных грамматик, совершенствование алфавитов или правил правописания -все это область серьезных научных академических исследований, сопоставительной лингвистики. Например, в Татарстане сфера научных интересов естественно сводится к татарскому языку. В лучшем случае еще к турецкому, чувашскому, башкирскому языкам. Другие тюркские языки, которых более 30, оказываются вне сферы интересов ученых Татарстана. Аналогичная ситуация наблюдается и в других субъектах

РФ. Становится очевидной необходимость усиления роли академической науки федерального уровня, способной сформировать широкую научную платформу для реализации языковой образовательной политики, относительно языков из числа языков народов России. Необходимо отметить, что современные тенденции придания диалектам статуса официального языка вряд ли будут способствовать их успешному развитию. В этом направлении скорее видятся иные пути сохранения родного языка. Поскольку дл я подавляющего большинства языков народов России алфавиты и учебники были разработаны ранее, постольку сохранение диалектов может быть достигнуто за счет разработки методических пособий, учитывающих диалектную специфику.

В настоящее время не очень хороший уровень знаний, умений, навыков и сформирован-ности компетенций у обучающихся отмечается по всем языкам народов России, включая и русский язык.

О состоянии изучения русского языка свидетельствуют результаты единого государственного экзамена (далее ЕГЭ). Низкие баллы ЕГЭ по русскому языку в этом году - это результат не случайный, а закономерный . Считается, что данный факт объясняется тем, что ужесточились требования и условия контроля сдачи экзамена. На самом деле, результаты ЕГЭ -это объективный показатель процессов, протекающих в обществе, государстве, влияющих на языковую среду, которая очень изменилась в худшую сторону. С одной стороны, это влияние Интернета и СМИ и даже современной художественной литературы, которые зачастую нарушают норму современного литературного русского языка, недостаточно отражают духовно-нравственные ценности и идеалы народов многонациональной России. Конечно, это и специалисты всех ветвей власти, к которым необходимо предъявлять особые требования по владению государственным языком РФ. С другой стороны, негативно сказывается несформи-рованность у обучающихся, оканчивающих школу, системы языковых компетенций, хорошей грамматической основы, определяющей их грамотность. Наличие этих факторов объясняется инновационно-стихийной образовательной деятельностью. Особо необходимо от-

метить отсутствие единых механизмов, регламентирующих разработку содержания языкового образования, примерных образовательных программ, призванных на основании единства подходов преподавания и изучения языков народов России, создавать условия для качественного их изучения. К сожалению, Федеральный закон «Об образовании в РФ» заложил механизмы разработки примерных образовательных программ (ст. 12, п. 9.), направленные на получение прибыли, а не на сохранение единства образовательного пространства.

Все вышеперечисленные факторы не способствуют формированию интереса к изучению языков народов России.

В своих исследованиях Центр этнокультурной стратегии образования Федерального института развития образования отмечает, что за последние годы, начиная с 2008 г., в среднем по стране наблюдается уменьшение на 34% количества детей, изучающих в общеобразовательных организациях языки народов России в статусе родного языка. Как пример, в Республике Удмуртия в 2004/2005 учебном году родной язык изучали 1455 обучающихся выпускных классов, а в 2012/2013 учебном году - только 630 . Однако в ряде республик увеличивается число обучающихся, изучающих языки в статусе государственного языка республики. Так, в 2012/2013 учебном году в Республике Башкортостан обучались на башкирском языке и изучали его как предмет 99,3% башкир и 83,6% учащихся небашкирской национальности общеобразовательных организаций и 50,5% обучающихся начального и среднего профессионального образования изучали башкирский язык в качестве государственного . В образовательной практике все обучающиеся обязаны изучать башкирский язык в его различных статусах. Аналогичная ситуация в Татарстане, Коми, Чувашии, Якутии. За последние 25 лет в Татарстане для поддержки и развития татарского языка было сделано много, и не только в сфере образования. Сегодня татарский язык в ряде районов республики (Арском, Кукмор-ском, Балтасинском, Муслюмовском) является административным языком. Его положение в этих районах упрочилось. За два десятилетия в республике сформировался рынок татароязыч-ной прессы, открылись телеканал «Татарстан -

Новый век», радио. Для работы на государственной службе знание татарского языка в республике является одним из ключевых факторов уже давно, а теперь в качестве мотивации населения предлагается ввести 15% надбавку к зарплате за использование татарского языка в работе. Речь идет в первую очередь о бюджетных организациях, в основном из сферы услуг. Также с сентября 2014 г. во всех детских садах обязали обучать детей татарскому языку. Все детсады должны в игровой форме помочь ребенку выучить как минимум 160 татарских слов. Для воспитателей открывают специальные курсы по изучению татарского языка. Бесплатные курсы для всех желающих изучать татарский язык работают в Казанском университете уже несколько лет. В 2014 г. в Казани открылся первый Национальный центр образования - комплекс, состоящий из школы, детского сада, музеев и кружков, где преподавание ведется на татарском языке. В 2013 г. за счет республиканского финансирования запущен проект онлайн-занятий по татарскому языку, к которому можно подключиться из любой точки мира, и 10 тысяч человек могут одновременно учиться. В системе общего образования все без исключения обучающиеся обязаны изучать татарский язык или в статусе родного, или в статусе государственного языка республики. Татарская речь сегодня стала более привычна для городских жителей, однако интерес к татарскому языку у молодого поколения практически отсутствует. Сегодня носителями татарского языка является часть старшего поколения и небольшая часть национально активной молодежи. Анализ языковой ситуации показывает, что, несмотря на все усилия, функциональность татарского литературного языка все-таки падает . Очевидно, что реализуемая с 1992 г. Республикой Татарстан языковая политика не является эффективной и требует серьезной коррекции для качественного изучения языков и создания условий формирования межэтнического согласия в субъекте федерации.

В республике Коми в 2013/2014 учебном году в 94% школ 49% обучающихся изучали коми язык или в статусе родного, или в статусе государственного языка республики. По сравнению с 2012/2013 учебным годом количество

обучающихся, изучающих коми язык, увеличилось на 6% . В Коми ежегодно снижалось количество школ и количество обучающихся с изучением коми языка в статусе родного. Такая динамика непосредственно связана с оттоком жителей из сельской местности в городскую, нежеланием отдельных родителей выбирать для изучения их детьми коми языка в качестве родного. В 2014/2015 учебном году в Республике Коми ввели обязательное изучение коми языка всеми обучающимися, что вызвало поток обращений русскоязычного населения о нарушении их конституционного права выбора языка изучения. Как показывает практика, введение для всех обучающихся обязательности изучения государственного языка республики вызывает в субъектах федерации только рост недовольства, межнационального напряжения и способствует формированию отрицательного отношения к этим языкам. В основном нежелание изучать языки вызвано рядом причин: учебники некачественные, обучающие перегружены, родители не в состоянии оказать помощь в изучении государственного языка республики, учителя ставят завышенные оценки, девальвируя отношение к данному предмету, не хватает времени для подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Как показывает практика, независимо от увеличения количества часов на изучение языков в качестве государственных языков республик, серьезных финансовых вливаний, отмечается низкая эффективность, слабая динамика в расширении их социальных функций, невысокая их востребованность даже в семьях.

В субъектах федерации, в основном, в автономных округах, где языки народов России изучаются только в статусе родного языка, наблюдается отрицательная динамика количества их изучающих. Сопоставление в целом по России данных 2002 г. и 2010 г. количества школ с обучением на нерусском языке и с изучением языков из числа языков народов России и количества обучающихся в этих школах выявляет уменьшение школ в 3 раза, а обучающихся - в 3,5 раза (2002 г. - школ 16 951, обучающихся - 2 431 081; 2010 г. - школ 5 480, обучающихся - 669 161). Такая отрицательная динамика связана в первую очередь с проводимой в последнее время оптимизацией

школьной сети, переводом детей старших классов в крупные школы с обучением на русском языке, отсутствием современных линий учебников и учебно-методических комплектов по многим языкам народов России.

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» в образовательной деятельности можно использовать только учебники, включенные в федеральный перечень учебников . В этом году в перечень вошли учебники для начальной школы (1-4 классы) по татарскому языку и литературному чтению на татарском и якутском языке; для основного общего образования (5-9 классы) - по хакасскому языку и литературе на хакасском языке. Во многих субъектах РФ заканчивается работа над новой линией учебников и учебно-методических комплектов по языкам в статусе родного языка. Исключение составляют, пожалуй, два субъекта: Республика Дагестан и Республика Карачаево-Черкесия. В этих субъектах, очевидно, мало уделяют внимания языковой образовательной политике, и не случайно в Дагестане одно из требований политической голодовки, проходившей с 26 октября 2014 г., состояло в необходимости улучшения условий для функционирования родного языка. Во многих субъектах федерации за период функционирования регионального (национально-регионального) компонента были разработаны основные научно-теоретические и прикладные компоненты современного учебника. К ним относятся: содержательно-структурная модернизация учебных изданий в свете требований федерального государственного образовательного стандарта, классификация основных дидактических подходов (традиционного, культурологического, компетентностно-го, деятельностного) в плане их адекватной адаптации к учебным моделям конкретного школьного предмета, широкое использование современных педагогических технологий, в том числе мультимедийных средств. При этом в компетентносном подходе выделяются три целевые установки: коммуникативная компетенция, языковая компетенция, этнокультуро-ведческая компетенция.

Для повышения качества изучения языков народов России необходимо разрабатывать и внедрять в образовательный процесс целый

комплекс мероприятий, направленных на формирование положительного мотива как у обучающихся, так и у их родителей. Необходимо создавать в системе образования условия для удовлетворения языковых потребностей. Мониторинг, проведенный Центром этнокультурной стратегии образования в 2014 г., языковых потребностей у обучающихся 10-11 классов свидетельствует, что определенный процент респондентов хотел бы в будущем связать свою карьеру с языком своего этноса (родным языком). К ним относятся: 15% респондентов, изучающих языки финно-угорской языковой группы, 33% респондентов, изучающих языки тюркской языковой группы, 20% респондентов, изучающих языки народов проживающих в Дагестане, и 40% респондентов, изучающих чеченский и ингушский язык. Нужно также отметить, что обучающиеся большой интерес проявляют и к изучению истории своего этноса и краеведению. Следовательно, чтобы языки не исчезли и не деградировали до уровня языка бытового общения, должны быть как минимум созданы условия для тех, кто желает использовать язык в своей деятельности.

К таким условиям можно отнести разработку на федеральном уровне нормативных актов, позволяющих на уровне общего среднего образования создавать классы филологического профиля с углубленным изучением языков, литератур, историй народов России. Стимулами могут быть и проведение на федеральном уровне общероссийских олимпиад, конкурсов (школьных, семейных и др.) по языкам, организация летних языковых этнокультурных лагерей, а также при поступлении на филологический факультет возможность получать дополнительно от 10 до 20 баллов за сдачу экзамена в 11-м классе по родному языку в рамках итоговой аттестации. Законодательная норма для сдачи такого экзамена существует , а в субъектах РФ, за исключением Республики Татарстан, работа не проведена.

Необходимо отметить еще одну важную законодательную норму. В соответствии с новым законом образовательная деятельность реализуется через многообразие содержания основных образовательных программ, включающих рабочие программы учебных предметов и учитывающих образовательные потребности обу-

чающихся. Основные образовательные программы должны разрабатываться и утверждаться самой школой с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ . В таких условиях де-факто основные образовательные программы, то есть все содержание общего образования, может стать единым инвариантом в школьной сети, функционирующей в субъектах РФ, и привести к разрушению единства образовательного пространства. Вопросы, связанные с изучением языков в рамках школьного образования, оказываются вне рамок полномочия федеральных органов государственной власти. Как показывает практика, реализации национально-регионального компонента, который полностью находился в ведении органов исполнительной власти субъекта федерации, вопросы изучения языков, как и истории, оказались политизированными и направленными на этническую мобилизацию молодежи.

Для эффективной реализации формирования положительных мотивов изучения языков народов России, чувства сопричастности к общероссийскому языковому богатству, с нашей точки зрения, необходимо разработать федеральную целевую программу по изучению, сохранению и развитию языков народов России с учетом их конституционного статуса. Тогда в школьном образовании можно будет выстраивать образовательную деятельность, учитывая статус языков. В этом случае необходимо будет разрабатывать курс по государственному языку РФ (для невладеющих) - это курс для мигрантов и иностранцев. Курс должен выстраиваться на принципах страноведения. Государственный язык РФ (для владеющих) - курс должен разрабатываться на грамматической основе и должен быть направлен на развитие культуры речи. Такой курс призван обеспечить конкурентоспособность всех граждан РФ, независимо от культурной и языковой среды обитания и этнической принадлежности. Родной язык, включая русский, - этот курс должен выстраиваться на грамматической основе с углубленным изучением языка и культуры народа. Русский язык в качестве родного языка в содержательной части отличается от государственного языка РФ усиленной лингвокульту-рологической составляющей. Следуя этой ло-

гике, курс по языкам в статусе государственного языка республики разрабатывается на коммуникативной основе и направлен на формирование языковой среды общения в многонациональном субъекте федерации.

Используя принцип вариативности системы образования, обучающиеся, выстраивая свою траекторию индивидуального развития, направленную на удовлетворение языковых потребностей, смогут изучать языки по разным рабочим программам. Такой подход позволит также систематизировать процесс издания учебников и включение их в федеральный перечень учебников.

Для разработки выше обозначенной федеральной программы должны существовать и определенные законодательные нормы. Депутаты Комитета Государственной Думы по делам национальностей с участием экспертов разработали законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О языках народов Российской Федерации», одной из главных целей которого является создание дополнительных условий для сохранения и развития языков из числа языков народов России.

Необходимо отметить, что в проекте закона предлагается закрепить за русским языком статус родного языка, для реализации конституционного права граждан выбора для изучения в общеобразовательных организациях русского языка в качестве родного языка. Впервые появляется законодательная норма равноправия русского языка как предмета со всеми другими языками народов России, что, на наш взгляд, изменит в положительную сторону отношение ко всем языкам народов России.

Как свидетельствуют результаты Всероссийской переписи, число представителей различных этнических групп, исключая русских, за 21 год увеличилось на 5 млн. Эти данные не свидетельствуют о том, что количество носителей родных языков увеличилось, но позволяют предположить, что требования к изучению родных языков будут только расти.

Очевидно, что на современном этапе модернизации образовательной политики в части изучения языков народов России с целью снятия межнационального напряжения, улучшения качества языкового образования необходимо в нормативных правовых актах сферы образова-

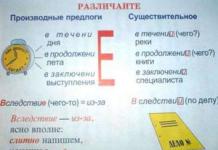

ния скорректировать понятийно-терминологический аппарат. В частности, изъять такие профессионально некорректные сленговые понятия, как «родной нерусский», «русский неродной», «русский как иностранный». Исключить противопоставление родной и русский, так как русский язык также является родным. Необходимо также из законодательной нормы ряда республик вывести русский язык из статуса государственного языка республики, сняв функциональное равноправие государственного языка РФ с государственным языком республики. Восстановить конституционную норму русского языка в статусе государственного языка РФ.

Для эффективной реализации государственной языковой политики на уровне школьного образования необходимо предусмотреть следующее меры:

Законодательно закрепить статус русского языка в качестве родного;

Из всех образовательных нормативных актов (ФГОС, федеральные программы, примерные образовательные программы, рабочие образовательные программы, учебные планы и т. д.) изъять дефиниции «русский неродной», «родной нерусский», «русский как иностранный»;

Во все нормативные акты ввести дефиниции: «государственный язык Российской Федерации (для невладеющих)», «государственный язык Российской Федерации (для владеющих)», «родной русский язык»;

Внести поправку в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 12, п. 9. в следующей редакции: «Примерные основные образовательные программы разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти с учетом...» Данная поправка обеспечит сохранение единства образовательного пространства;

Разработать и утвердить на федеральном уровне 7 примерных образовательных программ по языкам 7 языковых групп. Наличие таких программ обеспечит создание условий для развития отдельных языков народов России и позволит разработать ФГОС для языков в статусе государственных языков республик, что предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14;

ных образовательных программ для разработки рабочих учебных программ по языкам народов России. В таком контексте возникают объективные факторы для системной разработки современных линий учебников по языкам народов России;

На федеральном уровне необходимо создать Методический центр развития языков народов России для проведения системной работы в сфере школьного образования. Вузы не в состоянии выполнять такую работу, так как не владеют спецификой дошкольного и школьного образования;

Необходимо предусмотреть на уровне общего образования преференции для изучающих язык из числа языков народов России в статусе родного языка. В нормативных актах федерального уровня предусмотреть создание в 10-11-х классах филологического профиля. На уровне субъекта РФ предусмотреть создание условий для сдачи в 11-м классе родного языка как предмета по выбору;

Разработать нормативный акт, позволяющий при поступлении на филологический факультет получать дополнительно от 10 до 20 баллов за отличную сдачу в 11-м классе экзамена по родному языку в рамках итоговой аттестации;

Создавать условия для проведения на федеральном уровне общероссийских олимпиад, конкурсов (школьных, семейных и др.) по языкам народов России, организации летних языковых этнокультурных лагерей;

Открыть диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по методике преподавания языков из числа языков народов России в статусе родных;

Открыть специальность по подготовке учителя начального общего образования с преподаванием предметов на языках из числа языков народов России.

список источников и ЛИТЕРАТУРЫ

1. Путин, В. В. Россия: национальный вопрос [Текст] / В. В. Путин // Жизнь национальностей. - 2012. - № 1. С. 10-18.

2. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс].

Режим доступа: http://base.garant.ru/70284 810/#ixzz3Mtmd18dN (дата обращения: 15. 01.2015).

3. Указ Президента РФ от 26.07.2011 № 988 «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?base=LAW;n=117677;req=doc (дата обращения: 15.01.2015).

4. Указ Президента РФ от 5 июня 2012 г. № 776 «О Совете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://graph.document.kremlin.ru/page. aspx?1613921 (дата обращения: 15.01.2015).

5. Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов российской федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ law_153536/ (дата обращения: 15.01.2015).

6. Артеменко, О. И. Поправки к закону «О языках народов РФ» будут рассмотрены [Электронный ресурс] / О. И. Артеменко. - Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/polit/184 3040.html (дата обращения: 15.01.2015).

7. Федорова, Л. П. Национальное филологическое образование в вузах в условиях модернизации профессионального обучения [Текст] / Л. П. Федорова // Родной язык в современных условиях двуязычия: сб. материалов междунар. конф. - Сыктывкар: Кола, 2014. - С. 81-92.

8. Васильева, В. Ф. Национальное образование в Республике Башкортостан в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта [Текст] / В. Ф. Васильева // Родной язык в современных условиях двуязычия: сб. материалов междунар. конф. - Сыктывкар: Кола, 2014. - С. 22-26.

9. Насилов, Д. М. Тюркские народы в России и тюркские языки в российском образовательном пространстве [Текст] / Д. М. Насилов, О. И. Артеменко // Тюркские языки в евра-

зийском пространстве: современное состояние, тенденции и перспективы: кол. моногр. - Астана: Саыарка, 2012. - С. 130-178.

10. Мусина, Р. Н. Национальные языки в системе школьного образования. Заключение. Татарский язык [Текст] / Р. Н. Мусина // Языки в системе образования Республики Татарстан: по материалам этносоциологического исследования. - Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. - С. 16-28, 135-136.

11. Ходжаева Е. Татарский язык в школах Татарстана: общественные дебаты и мнение населения // Неприкосновенный запас. -2011. - №6 . - С. 245-254.

12. Студиград, Н. И. Развитие системы обучения коми языку в современных условиях двуязычия [Текст] / Н. И. Студиград // Родной язык в современных условиях двуязычия: сб. материалов междунар. конф. - Сыктывкар: Кола, 2014. - С. 44-47.

13. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazo vanie-dok.html (дата обращения: 15.01.2015).

14. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_162928/ (дата обращения: 15.01.2015).

1. Putin V. V. Rossiya: natsionalnyy vopros. Zhizn natsionalnostey, 2012, No. 1, pp. 10-18.

2. Ukaz Prezidenta RF ot 19 dekabrya 2012 g. No. 1666 "O strategii gosudarstvennoy natsionalnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda". Available at: http://base.garant.ru/7028 4810/#ixzz3Mtmd18dN (accessed: 15.01.2015).

3. Ukaz Prezidenta RF ot 26.07.2011 № 988 "O Mezhvedomstvennoy komissii po pro-tivodeystviyu ekstremizmu v Rossiiskoy Federatsii". Available at: http://base.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=117677;req= doc (accessed: 15.01.2015).

4. Ukaz Prezidenta RF ot 5 iyunya 2012 g. № 776 "O Sovete pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii po mezhnatsionalnym otnosheniyam". Available at: http://graph.document.kremlin.ru/page. aspx ?1613921 (accessed: 15.01.2015).

5. Federalnyy zakon ot 22.10.2013 № 284-FZ "O vnesenii izmeneniy v otdelnye zakonodatelnye akty rossiyskoy federatsii v chasti opredeleniya polnomochiy i otvetstvennosti organov gosu-darstvennoy vlasti subyektov rossiyskoy federa-cii, organov mestnogo samoupravleniya i ikh dolzhnostnykh lits v sfere mezhnatsionalnykh otnosheniy". Available at: http://www.consul-tant.ru/document/cons_doc_law_153536/ (accessed: 15.01.2015).

6. Artemenko O. I. Popravki k zakonu "O ya-zykakh narodov RF" budut rassmotreny. Available at: http://www.regnum.ru/news/polit/18430 40.html (accessed: 15.01.2015).