У всех нас имеется около 10 000 вкусовых рецепторов, которые располагаются в основном на поверхности языка и в мягких тканях рта. Они очень чувствительны и специально расположены в таком месте, чтобы мы были способны различать еду на вкус, отдавая предпочтение одной пище и отвергая другую.

Химическое ощущение

Вкус, так же как и запах, является химическим ощущением. Оно работает благодаря реакции между химическими элементами в пище и чувствительными элементами, находящимися в специальных клетках, образующих вкусовые рецепторы. Реакция передается нервными окончаниями в мозг в виде вкусового ощущения.Язык, таким образом, является главным органом вкуса, поскольку пища, которую принимает организм, попадает прежде всего в рот. Верхняя поверхность языка покрыта многочисленными маленькими наростами, бугорками. Вокруг них и образуются скопления вкусовых рецепторов. Вместе с тем какое-то их количество находится в гортани, на мягком небе и на надгортаннике.

Вкусовые сосочки

Имеется три вида вкусовых папилл, сосочков (латинское слово papillae буквально обозначает выступ в форме соска). Перечислим в порядке увеличения размера: филиформные (конусообразные и нитевидные), фунгиформные (грибовидные) и желобовидные (цилиндрические). У человека в большей степени наличествуют последние два типа.Фунгиформные палиллы располагаются по всей поверхности языка, в большем количестве - по бокам и на кончике. Желобовидных сосочков, самых больших, имеется от 7 до 12 в задней части языка. Они расположены в виде плоской буквы V. Вкусовые рецепторы покрывают стороны желобовидных сосочков и верхнюю плоскость фунгиформных.

Каждый рецепторный сосочек состоит из эпителиальных клеток в количестве от 40 до 100. Эти клетки входят в эпителий - слой, покрывающий всю поверхность и полости нашего тела.

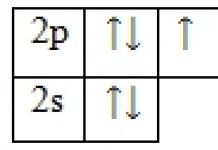

Во вкусовых рецепторах различают три типа клеток: поддерживающие, рецепторные (чувствительные) и базальные (в основании). Рецепторные клетки также называют вкусовыми, поскольку они дают сигнал к вкусовым ощущениям. Поддерживающие клетки составляют большую часть сосочка и отделяют вкусовые клетки одну от другой. Клетки рецепторного сосочка обновляются постоянно - обычный цикл жизни составляет около 10 дней.

Части языка

Надгортанник . Небольшое количество вкусовых сосочков находится здесь, распространяясь вплоть до начала пищеварительного тракта.Небная миндалина . Во рту две миндалины. Немного вкусовых сосочков имеется на мягких тканях, поддерживающих миндалину.

Желобовидные сосочки . По форме круглые, образуют (в задней части языка) перевернутую букву V.

Грибовидные сосочки . Напоминают грибы, в основном находятся на сторонах и кончике языка

Конусообразные сосочки . Конусообразные, располагаются в основном на удалении от срединной линии языка.

Вкусовой проводящий путь

От каждой вкусовой клетки прорастают (сквозь эпителиальный покров) очень тонкие чувствительные волоски. На поверхности эпителия их омывает слюна, которая смешивается с пищевым комком, предназначенным к пробе на вкус. Эти волоски иногда называют чувствительными мембранами, что отражает их инициирующую роль в передаче вкусовых ощущений.Чувствительные нервные клетки обвивают спиралью вкусовые клетки. Отсюда исходит импульс, посылаемый в мозг. Передача этих сигналов от вкусовых клеток к клеткам мозга называется «вкусовой проводящий путь».

Механизм вкуса

Как только пища смешалась со слюной, вкусовые рецепторы получили сигнал к действию. Вкусовые клетки трансформируют химическую реакцию вкуса в нервный импульс. Когда импульс достигнет мозга, начнется анализ вкусовой информации.Когда химические элементы еды вступают в реакцию со вкусовыми клетками, нервный импульс посылается в таламус, подкорковый центр всех видов общей чувствительности. Эта структура мозга обрабатывает разнообразные импульсы и объединяет сходные. Затем таламус отправляет их в ту структуру, которая отвечает за чувство вкуса, - вкусовой нерв коры головного мозга.

Сам таламус неспособен в полной мере оценить качество вкуса. Это - работа более чувствительного вкусового нерва коры головного мозга.

Вкусовой нерв коры головного мозга

Этот орган определяет качество вкуса. Пищевой субстанции необходимо перемешаться со слюной и войти в контакт с волосками, именуемыми вкусовыми. С этого момента нервные импульсы начинают передаваться в мозг.По ветви лицевых нервов посылаются импульсы от вкусовых рецепторов, расположенных на первых двух третях языка.

Языковая ветвь языкоглоточных нервов обслуживает заднюю треть языка. Похоже, что поток вкусовой информации в мозг двусторонний, чтобы удовлетворить потребности тела в определенной пище.

Вкусовые клетки в разных частях языка имеют разный порог чувствительности, который активизирует начало распознавания. Часть языка, распознающая горечь, может определить яды в самых малых концентрациях. Это объясняет, почему кажущееся неудобство расположения на «спинке» языка работает как предохранительная мера перед заглатыванием пищи. Кислотные рецепторы менее чувствительны. Чувствительность рецепторов сладкого и соленого - еще меньше. Скорость реакции рецепторов на новое вкусовое ощущение - от 3 до 5 минут.

То, что часто называют вкусом, на самом деле является совокупностью его с ощущением запаха. Вкус на 80 процентов состоит из запаха, именно поэтому холодная пища без аромата не вызывает аппетита.

На языке также имеются другие рецепторы, которые помогают обострять вкусовые ощущения. Пища с острыми приправами увеличивает удовольствие от приема пищи, потому что активизирует на языке рецепторы боли.

Структура вкусового рецептора

Вкусовые волоски - чувствительные микроворсинки вкусовых клеток, омываемые слюной.Вкусовая клетка - также именуемая рецепторной клеткой.

Поддерживающие клетки - изолируют вкусовые клетки друг от друга, а также от клеток языкового эпителия.

Эпителиальные клетки - внешнего покрова языка.

Нервные окончания - передают им пульсы в отдел мозга - таламус.

Продольный разрез вкусового сосочка

Сосочки языка , которые не распознают вкус, зато размельчают пищу за счет своей абразивной поверхности.Вкусовой сосочек - в групповых скоплениях на основании папиллы.

Выводные протоки - слюнных желез Эбнера.

Железы Эбнера - выделяют секрецию для промывания вкусового сосочка.

Чувствительность языка к четырем вкусам

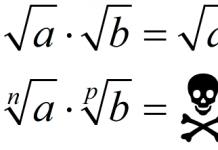

Вкусовые ощущения можно сгруппировать в 4 главные категории. Это сладкое, кислое, соленое и горькое. Разные части языка имеют разную чувствительность к каждому из вкусов, хотя четкого структурного разделения между вкусовыми сосочками не наблюдается.Кончик языка наиболее чувствителен к сладкому и соленому. Боковые стороны языка распознают кислый вкус. Задняя часть языка наиболее сильно реагирует на горькое. Тем не менее, это разделение не абсолютно, так как большая часть вкусовых сосочков реагирует на два, три, а иногда все четыре вкусовых ощущения.

Определенные пищевые субстанции имеют тенденцию менять вкус по мере продвижения во рту. Сахарин, например, вначале сладок на вкус, а потом переходит в горечь. Некоторые натуральные яды и испорченная пища имеют горький вкус. Скорее всего, поэтому рецепторы горечи находятся в задней части языка как предохранительный барьер перед проглатыванием. «Спинка» языка служит во рту охранником, отвергающим прием «нехорошей» пищи.

Тело человека. Снаружи и внутри. №8 2008

Развитие языка

Начинается на 4-й неделе в результате пролиферации мезенхимы на дне первичной ротовой полости, образованной вентральными отделами первых трех жаберных дуг.

В участке между первой и второй жаберными дугами по средней линии появляется непарный язычный бугорок. Из этого бугорка в дальнейшем формируется небольшая часть спинки языка треугольной формы, расположенная кпереди от слепого отверстия (места закладки щитовидной железы).

Латерально и кпереди от непарного бугорка из материала первой дуги образуются два боковых язычных бугорка. Они очень быстро растут и, сливаясь друг с другом, дают начало телу языка и его кончику. Они срастаются также с материалом непарного бугорка, охватывая его. Линия соединения обеих боковых частей языка прослеживается по его дорсальной поверхности в виде продольного желобка - срединной бороздки языка. В теле языка этой бороздке соответствует соединительнотканная перегородка, разделяющая орган на две симметричные части.

Корень языка образуется из утолщения, возникающего кзади от слепого отверстия из мезенхимы в области соединения второй и третьей жаберных дуг - так называемой скобы. Между скобой и непарным бугорком располагается устье щитовидно-язычного протока (ductus thyreoglossus), которому у взрослого соответствует слепое отверстие языка.

По завершении развития языка границей между его телом и корнем служит терминальная (пограничная) бороздка языка – V –образная линия, вершиной направленная дорсально, по которой располагаются желобоватые сосочки.

Язык постепенно обособляется от дна полости рта благодаря образованию глубоких желобков, проникающих под передний и боковые отделы языка, вследствие чего тело языка приобретает подвижность. Мышцы языка развиваются из миотомов затылочных сомитов, клетки которых мигрируют кпереди в область языка. Сложное происхождение языка находит отражение в неодинаковом характере иннервации его отдельных частей.

Основу языка составляет поперечно-полосатая мышечная ткань, волокна которой идут в трех взаимоперпендикулярных направлениях. Благодаря этому язык может совершать достаточно сложные движения. Между мышечными пучками находятся прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани с сосудами, нервами и скоплениями жировых клеток.

Слизистая оболочка верхней и боковых поверхностей языка прочно сращена с мышцами (нет подслизистой оболочки), образована двумя слоями: многослойным плоским неороговевающим эпителием и собственной пластинкой из рыхлой волокнистой соединительной ткани, формирующей сосочки языка.

Различают 4 основных вида сосочков: нитевидные, грибовидные, листовидные и желобоватые. Наиболее многочисленны нитевидные сосочки, которые придают языку шероховатость. Эти сосочки не содержат органов вкуса. Остальные 3 вида сосочков имеют в составе эпителия, покрывающего их, органы вкусавкусовые почки или луковицы. Листовидные сосочки находятся на боковых поверхностях языка и хорошо выражены только у детей. Грибовидные сосочки разбросаны единично по спинке языка. Желобоватые сосочки находятся на границе между телом и корнем языка, в отличие от грибовидных, они не возвышаются над поверхностью эпителия.

Вкусовые почки имеют форму эллипса и занимают всю толщину эпителия. Состоят из клеток 4 типов: поддерживающих, вкусовых (сенсорных), базальных и клеток, образующих синапсы с чувствительными нервными окончаниями. Поддерживающие клетки имеют округлое светлое ядро и развитые органеллы белкового синтеза. Функция этих клетокопорная. Они поддерживают сенсорные клетки, осуществляют их трофику, секретируют некоторые вещества, необходимые для хеморецепции. Сенсорные клетки имеют темное вытянутое ядро, развитые митохондрии и агранулярную ЭПС. На апикальной поверхности расположены микроворсинки с хеморецепторными белками. При связывании с ними питательных веществ образуется потенциал действия, который передается в ЦНС, где формируется вкусовое ощущение. Базальные клетки являются малодифференцированными. За счет их деления идет регенерация сенсорных и поддерживающих клеток.

Нижняя поверхность языка содержит подслизистую оболочку с большим количеством кровеносных сосудов.

Железы языка

Язык содержит большое количество слюнных желез. Их концевые отделы лежат в прослойках рыхлой волокнистой соединительной ткани между мышечными волокнами и в подслизистой оболочке нижней поверхности. Различают три вида желез: белковые, слизистые и смешанные. Все они простые трубчатые или альвеолярно-трубчатые. В корне языка лежат слизистые, в теле - белковые, а в кончике - смешанные слюнные железы.

Функции языка: перемешивание и продвижение пищи, участие в акте глотания, воспроизведении звуков, выработке слюны.

Большие слюнные железы

В ротовой полости наряду с механической начинается химическая обработка пищи. Ферменты, участвующие в этой обработке, находятся в слюне, которая вырабатывается слюнными железами. В ротовой полости эти железы находятся в щеках, губах, языке, небе. Кроме того, есть три пары больших слюнных желез: околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные. Они находятся за пределами ротовой полости, но открываются в нее выводными протоками.

Выработка слюны.

Слюна содержит слизистое вещество - гликопротеин муцин и ферменты, расщепляющие практически все компоненты пищи: амилазу, пептидазы, липазу, мальтазу, нуклеазы. Однако, роль этих ферментов в общем балансе ферментативных реакций желудочно-кишечного тракта невелика. Важное значение слюны в том, что она смачивает пищу, облегчавшее продвижение. Слюна содержит также бактерицидные веществасекреторные антитела, лизоцим и др.

Эндокринная функция слюнных желез заключается в выработке инсулиноподобного фактора (ростовой фактор), фактора, стимулирующего лимфоциты, фактора роста нервов и эпителия, калликреина, вызывающего расширение кровеносных сосудов, ренина, суживающего кровеносные сосуды и усиливающего секрецию альдостерона корой надпочечников, паротина, снижающего содержание кальция в крови, и др.

Все большие слюнные железы - органы паренхиматозного дольчатого типа, состоят из паренхимы (эпителий концевых отделов и выводных протоков) и стромы (рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани с кровеносными сосудами и нервами).

Околоушная железа . Это сложная альвеолярная разветвленная железа с чисто белковым секретом. Как и другие большие слюнные железы, это дольчатый орган. Каждая долька содержит концевые отделы одного типа - белковые, а также вставочные и исчерченные внутридольковые протоки. В состав концевых отделов входят клетки двух типов: серозные (сероциты) и миоэпителиоциты. Миоэпителиоциты лежат кнаружи от сероцитов. Они имеют отростчатую форму, в их цитоплазме хорошо развиты миофиламенты. Сокращаясь, отростки этих клеток сжимают концевые отделы и способствуют выделению секрета. Выводные протоки околоушной железы делятся на вставочные, исчерченные, междольковые и общий выводной проток. Вставочные протоки - начальный отдел протоковой системы. Они выстланы низким кубическим или плоским эпителием, в составе которого содержатся малодифференцированные клетки. Снаружи находятся миоэпителиоциты, а за ними базальная мембрана. Исчерченные выводные протоки образованы цилиндрическими эпителиоцитами, в базальной части которых обнаруживается исчерченность, в электронном микроскопе представляющая собой глубокие инвагинации цитолеммы с большим числом митохондрий между ними. Благодаря этому клетки способны к активному транспорту ионов натрия, за которыми пассивно следует вода. Кнаружи от эпителиоцитов лежат миоэпителиоциты. Функция исчерченных протоков состоит во всасывании из слюны воды и, следовательно, концентрировании слюны. Междольковые выводные протоки выстланы вначале двурядным, а затем многослойным эпителием. Общий выводной проток также выстлан многослойным эпителием

Поднижнечелюстные слюнные железы . Сложные альвеолярные или альвеолярно-трубчатые. Вырабатывают смешанный белково-слизистый секрет с преобладанием белкового компонента. В дольках железы находятся концевые отделы двух видов: белковые и смешанные. Смешанные концевые отделы образованы клетками трех видов: белковыми (сероцитами), слизистыми (мукоцитами) и миоэпителиоцитами. Белковые клетки лежат снаружи от слизистых и формируют белковые полулуния Джиануцци. Снаружи от них лежат миоэпителиоциты. Вставочные отделы короткие. Хорошо развиты исчерченные выводные протоки. В них есть клетки нескольких типов: исчерченные, бокаловидные, эндокринные, которые и вырабатывают все вышеуказанные гормоны слюнных желез

Подъязычные железы . Сложные альвеолярно-трубчатые железы, вырабатывающие слизисто-белковый секрет с преобладанием слизистого компонента. В них имеются концевые отделы трех типов: белковые, смешанные и слизистые. Слизистые концевые отделы построены из клеток двух типов: мукоцитов и миоэпителиоцитов. Строение двух других видов концевых отделов см. выше. Вставочные и исчерченные выводные протоки развиты плохо, т. к. клетки их формирующие часто начинают секретировать слизь, и эти выводные протоки по строению становятся похожими на концевые отделы. Капсула в этой железе развита слабо, тогда как междольковая и внутридольковая рыхлая волокнистая соединительная ткань, напротив, лучше, чем в околоушной и поднижнечелюстной железах.

Язычная миндалина непарная, располагается под многослойным эпителием слизистой оболочки корня языка, нередко в виде двух скоплений лимфоидной ткани.Поверхность языка над миндалиной бугристая, между бугорками открываются отверстия слизистых желез, расположенных в толще корня языка.Язычная миндалина состоит из лимфоидных узелков, число которых (80-90) наиболее велико в детском, подростковом и юношеском возрастах.Иннервация язычной миндалины, ветви языкоглоточного и блуждающего нервов, а также симпатическими волокнами наружного сонного сплетения.Кровоснабжение: ветви правой и левой язычных артерий.Венозная кровь оттекает в язычную вену.

Язычная миндалина закладывается на 9-й неделе внутриутробной жизни вследствие миграции лимфоцитов в область корня развивающегося языка. На ранних стадиях развития она имеет вид инфильтрированного лимфоцитами участка слизистой оболочки. На 10-15-й неделе происходит погружение слизистой оболочки вглубь развивающихся язычных фолликулов с последующим образованием крипт. Параллельно отмечается увеличение размеров фолликулов. Формирование макро- и микроскопической структуры язычной миндалины завершается в основном к 4-му месяцу; вокруг каждого язычного фолликула образуется плотная соединительнотканная капсула. Посткапиллярные венулы с высоким эндотелием появляются в язычной миндалине на 15-й неделе развития.

Билет № 11

1. Дифференцировка мезодермы.

2. Паращитовидная железа: особенности строения, функции. Гормоны, влияние на минеральный обмен.

Основная функция паращитовидных желез - секреция гормонов:

Гормон паратирин, который является антагонистом тирокальцитонина, он повышает уровень кальция в крови двумя способами:

Путем разрушения минерального компонента кости за счет активации остеокластов, при этом кальций идет в кровь, где его содержание повышается;

Путем активации образования в кишечнике витамина D, которые усиливает всасывание кальция;

Биогенные амины;

Кальцитонин.

Паращитовидная железа - это паренхиматозный орган, паренхима имеет трабекулярное строение. Трабекулы состоят из клеток паратироцитов, которые делятся на два вида: главные (базофильные) и оксифильные. Главные клетки делятся на светлые и темные в зависимости от функционального состояния. Темные являются активно функционирующими, содержат более развитые гранулярную эндоплазматическую сеть и комплекс Гольджи. В их цитоплазме обнаруживается большое количество секреторных гранул размером до 400 нм, содержащих паратирин. Светлые клетки, являются функционально малоактивными. Секреторная активность главных клеток по принципу обратной связи регулируется содержанием кальция в крови: она возрастает при снижении и подавляется при повышении его уровня.

Строма железы образована капсулой с отходящими трабекулами из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани, которые не обеспечивают полного разделения органа на дольки. В строме много сосудов и жировых скоплений.

Кровоснабжающие железы артерии распадаются на обильную капиллярную сеть, со всех сторон окружающую паратироциты. Капилляры собираются в вены, формирующие петлистую сеть и анастомозирующие друг с другом. Вены изливаются в субкапсулярные венозные сплетения, связанные с венами щитовидной железы.

3. Гистология органов ротовой полости. Миндалины, их развитие и строение. Ямки и крипты миндалин. Особенности строения небных, глоточных и трубных миндалин. Физиологическая и репаративная регенерация. Возрастные изменения миндалин.

Небная миндалина человека закладывается в начале 3-го месяца в эмбриональном. уже у двухмесячного эмбриона можно обнаружить микроскопически разрастание и выпячивание эпителиального покрова в области глотки, соответствующей месту будущей миндалины. Выпятившиеся отростки эпителия в дальнейшем расщепляются, становятся полыми и образуют зачаточные лакуны, которые у четырехмесячного эмбриона достигают уже значительного развития и имеют лакунарные пробки, состоящие из слущепного эпителия. Образование шаровидных скоплений лимфоидных элементов начинается на 5-7-м месяце эмбриональной жизни, однако настоящие фолликулы с зародышевыми центрами (реактивные центры), по мнению большинства авторов, образуются только после рождения. От эмбрионального sinus tonsillaris у взрослого остается только lossa supratonsillaris, имеющая гладкие стенки и располагающиеся над верхним полюсом миндалины. Чаще всего аденоидная ткань выполняет весь sinus tonsillaris, заходя далеко вверх между листками мягкого неба. Этот верхний отросток миндалины, как и остальная миндалина, пронизан лакунами и носит название небной дольки миндалины (recessus palatinus).. Развитие глоточной миндалины начинается с образования складок слизистой оболочки, которые пронизываются лпмфоидной тканью. Язычная мипдалина развивается благодаря скоплению лимфоидной ткани у корня языка. Глоточное лпмфаденоидное кольцо до рождения и в первые месяцы после рождения слабо развито. Оно достигает своего наибольшего развития в детском периоде, а затем подвергается неравномерному обратному развитию.

В отличии от лимфоузлов и селезенки, относящихся к так называемым лимфоретикулярным органам иммунной системы, миндалины называют лимфоэпителиальными органами. Так как в них осуществляются тесное взаимодействие эпителия и лимфоцитов. Миндалины расположены на границе ротовой полости и пищевода. Различают парные (небные) и одиночные (глоточная и язычная) миндалины. Кроме того, скопление лимфоидной ткани имеются в области слуховых (евстахиевых) труб (трубные миндалины) и в желудочке гортани (гортанные миндалины). Все эти образования формируют лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, окружающее вход в дыхательный и пищеварительный тракт.

Крипты миндалины - впячивания многослойного плоского неороговевающего эпителия в миндалине, где эпителий нередко инфильтрирован лимфоцитами и гранулоцитами.

Надминдалинная ямка - углубление стенки зева над верхним полюсом небной миндалины.

Функции миндалин:

Антигензависимая дифференцировка Т- и В-лимфоцитов;

Барьерно-защитная;

Цензорная функция - контроль за состоянием микрофлоры пищи.

Небные миндалины представлены двумя овальными телами. Каждая небная миндалина состоит из нескольких складок слизистой оболочки. Эпителий слизистой оболочки многослойный плоский неороговевающий образует 10-20 углублений в собственную пластинку слизистой, называемых криптами или лакунами. Лакуны имеют большую глубину и сильно ветвятся. Эпителий миндалин, особенно выстилающий крипты, сильно инфильтрирован лимфоцитами, макрофагами, иногда и плазмоцитами, а также содержит антигенпредставляющие клетки Лангерганса. В собственной пластике слизистой оболочки находятся лимфоидные узелки, межузелковая и надузелковая диффузная лимфоидная ткань. Лимфоидные узелки состоят из крупного центра размножения (место бласттрансформации В-лимфоцитов) и мантийной зоны (короны, содержащей В-лимфоциты памяти. В фолликулах располагаются макрофаги и фолликулярные дендритные клетки, выполняющие антигенпредставляющие функции.

Снаружи миндалина покрыта капсулой, являющейся по сути часть подслизистой оболочки. В подслизистой оболочке залегают концевые отделы слизистых малых слюнных желез. Выводные протоки этих желез открываются на поверхности эпителия между криптами. Снаружи от капсулы и подслизистой оболочки лежат мышцы глотки.

Глоточная и трубные миндалины расположены в стенках верхних отделов глотки (носовой ее части) на пути струи воздуха из полости носа в нижние дыхательные пути, вне пищеварительного тракта. В то же время эти миндалины вместе с небными и язычной входят в состав глоточного лимфоидного кольца. Глоточная и трубные миндалины находятся в стенках глотки, средний и нижний отделы которой входят в состав пищеварительной трубки, проводящей пищу из ротовой полости в пищевод. Не так уже редки случаи, когда частицы пищи (особенно при разговоре во время еды) попадают в дыхательные пути, носовую часть глотки, где соприкасаются с поверхностью глоточной и трубных миндалин.

Глоточная (носоглоточная) миндалина (tonsilla pharyngea, s.adenoidea) располагается в слизистой оболочке верхней стенки глотки между глоточными отверстиями слуховых труб. Здесь на верхней и отчасти на задней стенке носоглотки (носовой части глотки), на плотной соединительнотканной пластинке, соединяющей основание черепа с передней дугой позвонка Q, слизистая оболочка образует 4-6 сагиттально или косо расположенных складок. В толще этих складок слизистой оболочки верхней стенки глотки находятся сама глоточная миндалина, ее диффузная лимфоидная ткань и лимфоидные узелки.

Возрастные особенности. У новорождённых детей миндалины анатомически и функционально развиты недостаточно и практически не выполняют свои функции. Только к 2-3 месяцам они начинают функционировать. Небная миндалина развивается к 2 годам. Наибольших размеров небные миндалина достигают в 8-13 лет, в 14-30 лет происходит их постепенное анатомическое уменьшение.

Билет № 12

1. Дифференцировка эктодермы.

Первичная эктодерма образует: нервную трубку, ганглиозные пластинки, плакоды. Кожную эктодерму, прехордальную пластинку и внезародышевую эктодерму (эпителий амниона).

Дифференцировка начинается с процесса нейруляции – нервная пластинка углубляется в виде желобка, а затем замыкается в трубку. Замыкание начинается в шейном отделе и распространяется назад. В головном отделе процесс задерживается, т.к. нужно создать достаточно клеток для зачатка головного мозга.

При смыкании трубки из краев нервного желобка выселяются клетки, которые ложатся по обе стороны от трубки. Так образуется нейральный гребень. Его клетки способны к миграциям. Отсюда клетки мигрируют двумя потоками. Один идет наверх, внедряясь в наружные покровы тела. Это будущие меланоциты кожи. Другой поток идет в брюшном направлении, формируя симпатические и парасимпатиченские ганглии, а также мозговое вещество надпочечников. Остатки гребня сегментируются и дают начало спинномозговым узлам.

После нейруляции в наружном листке остаются островками нервного зачатка, называемые «плакоды». Они участвуют в формировании органов чувств. После выселения нервной трубки говорят о вторичной или кожной эктодерме. Из нее развивается эпидермис со своими производными, а также многослойные неороговевающие эпителии, которые служат источниками для целого ряда структур

Материал взят с сайта www.hystology.ru

Органы ротовой полости в своем большинстве покрыты слизистой оболочкой. Она прикреплена к костной основе верхней и нижней челюстей и имеет хорошо выраженные эпителиальный слой и основную пластинку. Мышечная пластинка отсутствует, подслизистая основа есть только в области щек. Эпителиальный слой представлен многослойным сквамозным (плоским) эпителием. Основная пластинка построена из волокнистой соединительной ткани.

Губы выполняют механическую и осязательную функции. Это кожные складки, в которых различают наружную и внутреннюю поверхности.

Наружная поверхность губы состоит из волокнистой соединительной ткани, покрытой, как и кожный покров, многослойным плоским ороговевающим эпителием. Кожная поверхность верхней губы у жвачных животных переходит в носовое зеркальце, а у свиней - в пятачок. Наружная поверхность губы содержит волосы, сальные и потовые железы.

Внутренняя поверхность губы покрыта слизистой оболочкой. Плоский многослойный ороговевающий эпителий расположен на основной пластинке, которая в виде высоких выростов - сосочков вдается в эпителий, способствуя увеличению поверхности контакта с эпителием и улучшению его питания.

Мышечный слой слизистой оболочки отсутствует. Основная пластинка переходит в подслизистую основу, где расположены концевые отделы сложных трубчато-альвеолярных слюнных желез. По характеру вырабатываемого секрета они относятся к серозным и слизистым. Выводные протоки открываются на поверхность эпителия.

Основой губ является поперечнополосатая мышечная ткань круговой мышцы.

Губы обильно иннервированы. В них множество разных видов рецепторов и густая капиллярная сеть.

Щеки состоят из внутренней, средней и наружной оболочек. Внутренняя оболочка - это слизистая оболочка, переходящая на другие органы ротовой полости. Она выстлана плоским многослойным ороговевающим эпителием. Основная пластинка образует высокие сосочки, покрытые ороговевшими эпителиальными клетками. Средняя оболочка построена из поперечно-полосатых мышечных волокон и слюнных щечных желез, расположенных в соединительной ткани. Наружная оболочка состоит из кожи с волосом, сальными и потовыми железами.

Нёбо бывает твердое и мягкое.

Твердое нёбо срастается с надкостницей костного нёба. Его слизистая оболочка построена из интенсивно ороговевающего многослойного плоского эпителия и основной пластинки, содержащей сеть тонкостенных вен, способных набухать. У лошади эта сеть имеет вид пещеристого тела. Подслизистой основы нет.

Мягкое нёбо, или нёбная занавеска, - это складка слизистой оболочки, отграничивающая ротовую полость от глотки. Слизистая оболочка, направленная в ротовую полость, покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием. Основная пластинка образует многочисленные сосочки. В подслизистой основе залегают концевые отделы слизистых желез и нёбные миндалины (лимфатические узелки). Основа мягкого нёба представлена поперечнополосатой мышечной тканью. Поверхность мягкого нёба, обращенная к глотке, покрыта однослойным многорядным мерцательным эпителием. Сосочки отсутствуют, в подслизистой основе меньше желез. Они

Рис. 232.

Продольный разрез резца жвачных (А)

и лошади (Б):

а

- коронка; б - шейка; в - корень; г - полость зуба; д

- дентин; е

- эмаль; ж

- цемент.

относятся к смешанным, так как выделяют и слизистый, и серозный секреты.

Десны . Слизистая оболочка представлена двумя слоями: плоским многослойным сильно ороговевающим эпителием и собственной пластинкой. Отсутствуют железы, лимфатические узлы и подслизистый слой. Слизистая оболочка срастается с надкостницей челюстной кости. В области роговых валиков верхней челюсти роговой слой эпителия достигает у жвачных наибольшего развития. Основная пластинка богата эластическими волокнами и кровеносными сосудами.

Зубы относят к производным слизистой оболочки ротовой полости. С их помощью животные захватывают, удерживают и измельчают пищу.

Рис. 253. Дентин и пульпа зуба:

I - дентин; II - предентин; III - периферический слой пульпы; IV - промежуточный слой пульпы; V - центральный слой пульпы; 1 - дентиновые канальцы с отростками одонтобластов; 2 - тела одонтобластов.

Зуб взрослых животных построен из коронки, шейки, корня (рис. 252). Коронка - выступающая над десной часть зуба. Она покрыта эмалью. Корень зуба погружен в десну, лежит в луночке костной челюсти, выстланной надкостницей; прочно фиксирован с помощью циркулярной связки. Шейка расположена между коронкой и корнем. Это покрытая только десной часть зуба. В центральной части коронки находится полость зуба, которая в корне зуба переходит в канал зуба. Число каналов в многокорневых зубах соответствует числу корней.

Основными структурами зуба являются: дентин, эмаль, цемент, пульпа. Полость зуба и канал корня зуба заполнены пульпой в виде тонковолокнистой соединительной ткани. В ее поверхностном слое расположено несколько рядов клеток мезенхимного происхождения. Они называются одонтобластами и имеют грушевидную форму, базофильную мелкозернистую цитоплазму, базально расположенное ядро. От наружной поверхности одонтобласта отходит длинный отросток. Он проникает в расположенный снаружи пульпы дентин и лежит там в дентиновом канальце (рис. 253). Одонтобласты по строению и значению сходны с остеобластами костной ткани. Между одонтобластами проходят тонкие коллагеновые волокна, которые переходят в коллагеновые волокна дентина. Глубже слоя дифференцированных одонтобластов залегает слой малодифференцированных клеток, из которых и развиваются одонтобласты. Следующий слой пульпы состоит из рыхлой соединительной ткани, богатой кровеносными сосудами и нервными волокнами.

Дентин составляет основную часть коронки шейки и корня зуба. Это разновидность костной ткани, характеризующаяся значительной твердостью. В ней находятся основное вещество и радиально расположенные тончайшие отростки одонтобластов, тела которых образуют поверхностный слой пульпы зуба. Отростки одонтобластов лежат в дентиновых трубочках, по которым проходят питательные вещества к дентину.

В дентине корня дентиновые трубочки ветвятся, в дентине коронки они не образуют боковых ответвлений.

Основное вещество дентина состоит из собранных в пучки

Рис. 254. Гистологическое строение зубов:

А - строение зуба лошади на поперечном шлифе (по Элленбергеру); 1, 3 - цемент; 2 - дентин; 4 - эмаль; Б - эмалевые призмы (по Траутману и Фибигеру).

коллагеновых волокон и склеивающего вещества, содержащего большой процент извести, происходит отложение солей кальция.

Процесс обызвествления дентина протекает неравномерно. В периферических участках дентина располагаются менее обызвествленные участки, называемые интерглобулярными пространствами. Они имеют вид полостей с неровными поверхностями. В коронке зуба интерглобулярные пространства более обширны, чем в корне, где они меньше, но более многочисленны. Интерглобулярные пространства играют важную роль в питании зуба.

Дентин корневой части зуба снаружи покрыт цементом. Он построен из типичной грубоволокнистой ткани, поэтому его прочность значительно ниже прочности дентина и эмали. Питание цемента осуществляется через надкостницу луночки. Из надкостницы в цемент проходят цементные прободающие волокна, которые осуществляют его связь.

Дентин в области коронки зуба покрыт эмалью. Это самая прочная часть зуба. Прочность обусловлена незначительным содержанием органических веществ (3 - 4%). Эмаль построена из эмалевых призм, склеенных между собой таким же прочным склеивающим веществом. Все эмалевые призмы эмалевого слоя имеют радиальную ориентацию (рис. 254). Обызвествление эмали протекает неравномерно, поэтому в ней имеются линии, направленные параллельно поверхности зуба. Снаружи эмаль покрыта тонкой кутикулой, быстро стирающейся на жевательной поверхности зуба.

В развитии зуба принимают участие эпителий и мезенхима основной пластинки слизистой оболочки ротовой полости. После образования костной основы челюсти их многослойного плоского эпителия в глубь мезенхимы врастает сплошная эпителиальная пластинка, именуемая зубной пластинкой. На ее наружной поверхности в количестве, соответствующем будущим зубам, образуются эпителиальные выросты в виде колпачков, называемые эмалевыми органами (рис. 255). В эмалевые органы из мезенхимы врастают мезенхимные сосочки. В дальнейшем эти зачатки

Рис. 255. Схема развития зуба:

а - эпителий десны; б - зубная пластинка; в - эпителиальные зубные органы; г - зубные сосочки (по Штеру).

обрастают уплотненным слоем мезенхимы и образуется мезенхимный мешочек. Эмалевые органы удлиняются и своими проксимальными концами входят в луночки костной челюсти. В стенке эмалевого органа можно различить наружный, средний и внутренний слои. Наружный слой состоит из плоских эмалевых клеток, средний представлен несколькими рядами звездчатых многоотростчатых клеток пульпы эмалевого органа, внутренний - это слой цилиндрических эмалевых клеток, расположенных вокруг мезенхимного сосочка. Последние производят эмаль зуба и называются адамантобластами. Одновременно наружные клетки мезенхимного сосочка становятся вытянутой формы с тонким длинным отростком, идущим от дистальной части клетки. Эти клетки называются одонтобластами. Они производят дентин.

Следовательно, на средней стадии развития зуба формируется два ряда клеток, развивающихся из разных эмбриональных зачатков: эпителиальные клетки эмалевого органа - адамантобласты и клетки мезенхимного сосочка - одонтобласты (рис. 256).

Затем развивается дентин. Одонтобласты в зоне контакта с адамантобластами продуцируют слой мягкого вещества - предентин. В него врастают отростки одонтобластов, и мягкий предентнн превращается в твердый дентин. Одонтобласты перемещаются в глубь сосочка, а их отростки остаются в дентине. Располагаясь в дентиновых трубочках, они пронизывают весь дентин радиально. Дентин покрывается эмалью. Она образуется адамантобластами: каждая клетка откладывает столбик мягкого вещества. С удлинением этих столбиков адамантобласты становятся короче и затем полностью исчезают. Столбики обызвествляются и становятся призмочками, последние склеиваются и также обызвествляются.

Цемент зуба образуется из мезенхимного мешочка эмалевого органа, а пульпа зуба - из мезенхимного сосочка.

Язык участвует в приеме и пережевывании пищи, определении ее вкусовых качеств, проглатывании, а у собак - это еще и орган терморегуляции.

Язык состоит из мышечной основы, покрытой слизистой оболочкой.

Мышечная основа образована поперечнополосатой мышечной тканью, волокна которой располагаются в трех взаимно перпендикулярных направлениях. В мышечной основе и слизистой оболочке языка находятся слюнные железы: по строению их относят к сложным альвеолярным или трубчато-альвеолярным, а по характеру вырабатываемого секрета - к слизистым, серозным, смешанным.

Рис. 256. Средняя стадия развития зуба:

1 - эпителий десны; 2 - зубная пластинка; 3 - эмалевый орган; 4 - зубной сосочек; 5 - зубной мешочек; 6 - кость луночки; 7 - одонтобласты; 8 - пульпа эмалевого органа; 9 - адамантобласты; 10 - наружные клетки эмалевого органа; 11 - дентин; 12 - эмаль (по Немилову).

Рис. 257. Нитевидные сосочки языка:

1 2 3 - кровеносные сосуды; 4 5 - вторичный сосочек; 6 - поперечнополосатые мышечные волокна.

Слизистая оболочка языка построена из двух слоев: эпителиального слоя и основной пластинки. Эпителиальный слой представлен плоским многослойным эпителием, который на спинке языка образует слой ороговевающих клеток, отсутствующий на боковых и нижней поверхностях. Слизистая оболочка спинки языка образует четыре типа сосочков: нитевидные, грибовидные, валиковидные, листовидные, построенных однотипно; основа каждого сосочка представлена выростом основной пластинки слизистой оболочки - соединительнотканным сосочком, который снаружи покрыт плоским многослойным ороговевающим или неороговевающим эпителием. Строение сосочков обусловлено их функциональным значением.

Нитевидные сосочки (рис.257) - наиболее часто встречающиеся у животных. Они рассеяны по всей спинковой поверхности языка, выполняют механическую функцию и придают языку шероховатость. Соединительнотканный сосочек имеет нитевидную или конусовидную форму. На его поверхности могут образовываться вторичные выросты. Сверху сосочек покрыт многослойным плоским ороговевающим эпителием.

Из поверхностных ороговевших клеток формируется роговой чехлик. Нитевидные сосочки этого типа очень распространены у хищных животных.

Грибовидные сосочки (рис. 258) расположены между нитевидными по спинковой поверхности языка. Они воспринимают температурные, вкусовые раздражения, выполняют осязательную функцию. Соединительнотканный сосочек, по форме имеющий сходство с расширенной частью гриба, покрыт плоским неороговевающим многослойным эпителием. На боковых поверхностях сосочка в его эпителиальном слое залегают вкусовые почки.

Вкусовая почка состоит из удлиненных клеток, плотно прилегающих друг к другу. Их продольная ось ориентирована перпендикулярно поверхности языка. Клетки этой почки расположены на базальной мембране. С ротовой полостью она сообщается при помощи вкусовой поры, переходящей во вкусовую ямку. Вкусовая почка построена из вкусовых и поддерживающих (опорных) клеток (рис. 259). У вкусовых клеток ядра овальные, расположенные в базальной части клетки. Цитоплазма содержит интенсивно развитые профили гладкой эндоплазматической сети и множество митохондрий. Мембрана апикального полюса клетки с характерными для нее рецепторами образует микроворсинки, увеличивающие воспринимающую поверхность. Между микроворсинками находится электроноплотное вещество. Оно характеризуется высокой активностью фосфатаз и содержанием белка, мукопротепдов, которые играют важную роль в процессе вкусовой рецепции.

Опорные клетки характеризуются более крупными ядрами. В связи с их секреторной функцией в цитоплазме хорошо развиты гранулярная и агранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, а также пучки тенофиламентов. Опорные клетки расположены между вкусовыми клетками и нервными волокнами. Последние проникают во вкусовую почку из соединительной ткани основной пластинки и, проходя между клетками, заканчиваются нервными окончаниями на боковой поверхности вкусовых клеток. Возбуждение в виде нервного импульса из вкусовой почки переходит через нервные окончания по нервным волокнам в центральные звенья анализатора вкуса.

Желобоватый (валиковидный) сосочек залегает в глубине слизистой оболочки и не выступает над поверхностью языка (рис. 260). Он окружен валиком, который отграничен от сосочка желобком. Эпителий, покрывающий сосочек, не ороговевает. В эпителии боковых поверхностей сосочка лежат ряды вкусовых почек. Данные сосочки выполняют функцию органа вкуса, они крупных размеров, немногочисленны, расположены у корня языка.

Листовидные сосочки встречаются не у всех животных (у жвачных отсутствуют). По форме сходны с листом.

Рис. 258. Грыбовидный сосочек языка коровы:

1 - многослойный плоский эпителий; 2 - основная пластинка слизистой оболочки; 3 - кровеносные сосуды; 4 - первичный сосочек соединительной ткани; 5 - вторичный сосочек; 6 - основа языка; а - поперечнополосатое мышечное волокно - продольный разрез и б - поперечный разрез (по Тинякову).

Рис. 259. Строение вкусовых почек:

А - микроскопическое строение: 1 - многослойный плоский эпителий сосочка; 2 - вкусовая пора; 3 - опорные клетки вкусовой почки; 4 - рецепторные клетки; 5 - штифтики; 6 - соединительная ткань. Б - электронно-микроскопическое строение: 1 - рецепторная вкусовая клетка: 2 - опорная клетка; 3 - базальная клетка; 4 - эпителиальная клетка; 5 - микроворсинки; 6 - нервные окончания; 7 - нервные волокна; 8 - мукопротеиды (рис. Певзнера). В - схема электронно-микроскопического строения рецепторных клеток: 1 - вкусовая пора; 2 - ворсинки; 3 - цитоплазма; 4 - синапс; 5 - ядро.

Рис. 260. Валиковидный сосочек языка:

1 - многослойный плоский эпителий; 2 - собственная пластинка; 3 - вторичные сосочки; 4 - ровик; 5 - валик; 6 - гладкомышечные клетки; 7 - вкусовая почка; 8 - концевые отделы серозных слюнных желез; 9 - концевые отделы слизистых слюнных желез; 10 - поперечнополосатые мышечные волокна; 11 - выводной (проток слюнной железы.

Расположены на боковой поверхности корня языка, по одному с каждой стороны. Состоят из длинных ориентированных поперек языка складок слизистой оболочки. При этом каждая складка слизистой на разрезе просматривается как вторичный сосочек. В эпителии боковых поверхностей вторичных сосочков расположены многочисленные вкусовые почки. Следовательно, листовидный сосочек также относится к вкусовым сосочкам.

В промежутках между вторичными сосочками могут открываться выводные протоки слюнных желез языка.

Глава I. РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ

Глава I. РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ

Ротовая полость со всеми ее структурными образованиями относится к переднему отделу пищеварительной системы. Производными ротовой полости являются губы, щеки, десны, твердое и мягкое нёбо, язык, миндалины, слюнные железы, зубы. В ротовой полости находится орган вкуса.

1. РАЗВИТИЕ ПОЛОСТИ РТА. ЖАБЕРНЫЙ АППАРАТ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

Развитие полости рта, связанное с формированием лица, происходит в результате взаимодействия ряда эмбриональных зачатков и структур.

На 3-й неделе эмбриогенеза на головном и каудальном концах тела зародыша человека в результате впячивания кожного эпителия образуются 2 ямки - ротовая и клоачная. Ротовая ямка, или бухта (stomadeum), представляет собой зачаток первичной ротовой полости, а также полости носа. Дно этой ямки, соприкасаясь с энтодермой передней кишки, образует орофаренгеальную мембрану (глоточную или ротовую перепонку), которая вскоре прорывается,

Рис. 1. Ротовая ямка (стомадеум) отделена от первичной кишки

глоточной перепонкой): 1 - ротовая ямка; 2 - глоточная перепонка; 3 - передний мозг; 4 - передняя кишка; 5 - сердце

при этом возникает сообщение между полостью ротовой ямки и полостью первичной кишки (рис. 1).

В развитии полости рта важную роль играет жаберный аппарат, который состоит из 4 пар жаберных карманов и такого же количества жаберных дуг и щелей (V пара является рудиментарным образованием).

Жаберные карманы представляют собой выпячивание энтодермы в области глоточного отдела передней кишки.

Жаберные щели - впячивания кожной эктодермы шейной области, растущие навстречу выступам энтодермы.

Места соприкосновения тех и других называются жаберными перепонками. У человека они не прорываются.

Участки мезенхимы, расположенные между соседними карманами и щелями, разрастаются и образуют на передней поверхности шеи зародыша валикообразные возвышения - жаберные дуги (рис. 2). Мезенхима жаберных дуг имеет двойное происхождение: центральная часть каждой дуги состоит из мезенхимы мезодермального происхождения; ее окружает эктомезенхима, возникающая в результате миграции клеток нервного гребня.

Рис. 2. Жаберные дуги на продольном разрезе: 1-4 - жаберные дуги; 5 - жаберные артерии; 6 - стомадеум; 7 - остатки глоточной перепонки; 8 - перикард; 9 - сердце (по Фалину Л.И., 1976, с изм.)

Жаберные дуги снаружи покрыты кожной эктодермой, а изнутри выстланы эпителием первичной глотки. В дальнейшем в каждой дуге формируются артерия, нерв, хрящевая и мышечная ткани.

Первая жаберная дуга - мандибулярная - является самой крупной, из нее образуются зачатки верхней и нижней челюстей. Из II дуги - гиоидной - образуется подъязычная кость. Третья дуга участвует в образовании щитовидного хряща.

В дальнейшем I жаберная щель превращается в наружный слуховой проход. Из I пары жаберных карманов возникают полости среднего уха и евстахиевой трубы. Вторая пара жаберных карманов участвует в образовании нёбных миндалин. Из III и IV пар жаберных карманов формируются закладки околощитовидных желез и тимуса. В области вентральных отделов первых 3 жаберных дуг возникают зачатки языка и щитовидной железы (см. таблицу).

Жаберный аппарат и его производные

При развитии ротовой полости I жаберная дуга делится на 2 части - верхнечелюстную и нижнечелюстную. Вначале эти дуги спереди не объединены в единую закладку.

В конце 1-го - начале 2-го месяца эмбриогенеза вход в ротовую ямку имеет вид щели, ограниченной 5 валиками, или отростками. Сверху располагается непарный лобный отросток (processus frontalis), с боков отверстие ограничено парными верхнечелюстными отростками (processus maxillaris). Нижний край ротового отверстия ограничивают парные нижнечелюстные отростки (processus mandibulares), которые, срастаясь по средней линии в единый дугообразный нижнечелюстной отросток, образуют закладку для нижней челюсти.

В переднебоковых отделах лобного отростка образуются углубления, окруженные валиками, - носовые обонятельные ямки. Закладки глаза располагаются латеральнее. В средней части лобного отростка формируются носовые отростки (rocessus nasalis) и носовая перегородка. Носовые ямки постепенно углубляются, и их слепые концы достигают крыши первичной ротовой полости. В этом месте образуется тонкая перегородка, которая затем прорывается, давая начало 2 отверстиям - первичным хоанам.

Первичное нёбо - подковообразной формы, отделяет носовые ходы (первичную полость носа) от полости рта. Впоследствии из него образуется передняя (проксимальная) часть окончательного нёба.

Одновременно с образованием первичных хоан начинается быстрый рост верхнечелюстных отростков, они сближаются друг с другом и с медиальными носовыми отростками. В результате этих процессов образуется закладка верхней челюсти и верхней губы.

Нижнечелюстные отростки также срастаются между собой по средней линии и дают начало закладке нижней челюсти и нижней губы.

Разделение первичной ротовой полости на окончательную полость рта и носовую полость связано с образованием на внутренних поверхностях верхнечелюстных отростков пластинчатых выступов - нёбных отростков (рис. 3).

В конце 2-го месяца края нёбных отростков срастаются между собой. При этом образуется большая часть нёба. Передняя часть нёба возникает при срастании нёбных отростков с закладкой верхней челюсти. Возникшая в результате этих процессов перегородка представляет собой зачаток твердого и мягкого нёба. Перегородка отделяет окончательную полость рта от носовой полости.

После срастания нёбных отростков и образования нёба первичные хоаны открываются уже не в ротовую полость, а в носовые камеры. Камеры сообщаются с носоглоткой посредством окончательных дефинитивных хоан.

Нарушение морфогенетических процессов в период эмбриогенеза может привести к возникновению различных пороков развития. Наиболее частый из них - образование боковых расщелин верхней губы. (Они расположены по линии срастания верхнечелюстного отростка с медиальным носовым отростком.) Значительно реже наблюдаются срединные расщелины верхней губы и верхней челюсти. (Они располагаются в том месте, где у эмбриона происходит срастание медиальных носовых отростков друг с другом.) При недоразвитии нёбных отростков их края не сближаются и не срастаются между собой. В этих случаях у ребенка возникает врожденный порок развития - расщелина твердого и мягкого нёба.

Рис. 3. Развитие нёба и отделение полости рта

от полости носа: а - эмбрион на 6-й неделе развития; б - эмбрион на 8-й неделе развития; 1 - носовая перегородка; 2 - язык; 3 - нёбный отросток; 4 - меккелев хрящ (по Быкову В.Л., 1999, с изм.)

2. ОБЩАЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА. ТИПЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

Полость рта (cavitas oris) ограничена сверху твердым и мягким нёбом, снизу - языком и мышцами дна полости рта, спереди и по бокам - губами и щеками (рис. 4). Впереди она открывается ротовой щелью (rima oris), которая ограничена губами (labia). Посредством зева (fauces) полость рта сообщается с глоткой.

Альвеолярными отростками челюстей и зубами полость рта подразделяется на 2 отдела: преддверие рта (vestibulum oris) и собственно полость рта (cavitas oris propria).

Преддверие рта - дугообразная щель между щеками и деснами с зубами. Собственно полость рта ограничена спереди и с боков зубами, сверху - нёбом, снизу - дном ротовой полости.

Полость рта со всеми структурными компонентами является началом пищеварительной системы.

Слизистая оболочка полости рта образована многослойным плоским эпителием, располагающимся на базальной мембране, и собственной пластинкой слизистой оболочки, которую формирует рыхлая волокнистая соединительная ткань. Собственная пластинка слизистой оболочки без резкой границы переходит в подслизистую основу. (Мышечная пластинка слизистой оболочки, характерная для слизистой оболочки пищеварительного канала, в полости рта отсутствует.)

Визуально поверхность слизистой оболочки полости рта на большом протяжении ровная, гладкая. На твердом нёбе имеются поперечные складки. В области губ и щек могут быть маленькие желто-

ватые возвышения - пятна Фордиса. Это - выводные протоки сальных желез, которые открываются на поверхность слизистой оболочки. Они являются продуктом секреции эктопически расположенных сальных желез, которые обычно располагаются в коже вблизи волосяных фолликулов. Пятна Фордиса чаще находят в полости рта пожилых людей. У детей и в юношеском возрасте они встречаются редко. На слизистой оболочке щеки по линии смы-

Рис. 4. Полость рта: 1 - твердое нёбо; 2 - мягкое нёбо; 3 - нёбный шов; 4 - язычок; 5 - нёбная миндалина; 6 - спинка языка (по Синельникову Р.Д., 1966, с изм.)

кания зубов (белая линия) есть участок усиленного ороговения. На дорсальной поверхности языка имеются сосочки.

Слизистая оболочка полости рта выполняет многообразные функции, основными из которых являются защитная (барьерная), сенсорная, иммунологический контроль, дегустация пищи и др. Эпителий слизистой оболочки предохраняет подлежащие ткани от повреждающего влияния механических, химических, термических факторов.

Язычная миндалина, входящая в состав лимфоэпителиального глоточного кольца, является одним из компонентов иммунной системы организма.

Сенсорная функция связана с наличием в слизистой оболочке полости рта рецепторов, воспринимающих тактильные, температурные и болевые раздражения.

Вкусовые почки, расположенные на дорсальной поверхности языка, являются периферической частью вкусового анализатора.

Тонкая слизистая оболочка в области дна ротовой полости легко проницаема для ряда веществ, поэтому некоторые лекарственные препараты рекомендуют помещать под язык.

На основании морфофункциональных особенностей в полости рта принято различать 3 типа слизистой оболочки: жевательную (tunica mucosa masticatoria), выстилающую (tunica mucosa vestiens) и специализированную. Жевательная слизистая оболочка выстилает твердое нёбо и десну. Выстилающая (покровная) слизистая оболочка характерна для щеки, губы, дна полости рта, альвеолярных отростков, передней поверхности мягкого нёба и нижней (вентральной) поверхности языка. Специализированная слизистая оболочка покрывает верхнюю (дорсальную) поверхность языка.

2.1. ЭПИТЕЛИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

В полости рта можно выделить 3 типа многослойного эпителия:

1 - многослойный плоский неороговевающий;

2 - многослойный плоский, ороговевающий путем ортокератоза (orthos - истинный);

3 - многослойный плоский, ороговевающий путем паракератоза (para - около).

Толщина эпителиального пласта в разных участках варьирует. Около 50% всей площади полости рта выстлано ороговевающим эпителием, 30% - неороговевающим (~20% приходится на долю зубов).

Неороговевающий эпителий характерен для выстилающей слизистой оболочки.

Склонность к ороговению обнаруживается в отделах, испытывающих повышенную механическую нагрузку: в эпителии твердого нёба, десен, щек по

линии смыкания зубов, на верхней поверхности языка.

Эпителиальные клетки (кератиноциты) образуют кератин в поверхностных слоях многослойного ороговевающего эпителия в норме и в неороговевающем эпителии - при механическом, химическом воздействии или травмировании слизистой оболочки полости рта. Кроме дифферона кератиноцитов в эпителиальном пласте имеется ряд других клеток, которые в совокупности называют «светлыми». Так, клетки Лангерганса перерабатывают антиген, являются антигенпредставляющими и участвуют в иммунных реакциях. Клетки Меркеля и афферентные нервные волокна образуют осязательные механорецепторы, реагирующие на прикосновение. Наличие в цитоплазме гранул, содержащих бомбезин, вазоинтестинальный полипептид, энкефалин, позволяет отнести клетки Меркеля к диффузной эндокринной системе. В меланоцитах, имеющих нейральное происхождение, образуется пигмент меланин. Количество меланоцитов варьирует. Чаще они встречаются у людей с темной кожей.

Усиление пигментации может наблюдаться при некоторых заболеваниях полости рта (малигнизирующая меланома и др.).

Многослойный плоский неороговевающий эпителий

В многослойном плоском неороговевающем эпителии (epithelium stratificatum squamosum non cornificatum) различают 3 слоя: базальный, промежуточный (шиповатый), поверхностный (слой плоских клеток).

Назальный слой представлен призматическими или кубическими клетками, располагающимися на базальной мембране. В базальном слое локализуются стволовые эпителиальные клетки, способные к митотическому делению. За счет вновь образованных клеток, вступающих в дифференцировку, происходит смена эпителиоцитов вышележащих слоев эпителия. Эпителиоциты базального слоя участвуют в образовании компонентов базальной мембраны.

Промежуточный слой формирует основную массу многослойного плоского неороговевающего эпителия. Он состоит из клеток округлой или полигональной формы, теряющих способность к митозу.

Поверхностный слой образован плоскими клетками, которые замещаются в процессе обновления ткани. Созревание клеток сопровождается их миграцией к поверхности эпителиального пласта.

В полости рта пласт неороговевающего эпителия часто значительно толще, чем ороговевающего. Эпителиоциты неороговевающего эпителия способ-

ны продуцировать вещества, оказывающие противомикробное действие (кальпротектин и др.).

Многослойный плоский эпителий, ороговевающий ортокератозом

Многослойный плоский эпителий, ороговевающий ортокератозом (epithelium stratificatum squamosum cornificatum), встречается только в твердом нёбе и прикрепленной десне. Процесс кератинизации выражен здесь наиболее четко.

В эпителии различают 4 слоя: базальный, шиповатый, зернистый, роговой. Нлестящий слой, характерный для сильно ороговевающих участков эпидермиса, в слизистой оболочке полости рта не выражен.

Процесс ороговения (кератинизации) связан с дифференцировкой эпителиальных клеток и образованием в наружном слое постклеточных структур - уплощенных роговых чешуек.

Дифференцировка кератиноцитов сопряжена с их структурными изменениями в связи с синтезом и накоплением в цитоплазме специфических белков - кислых и щелочных цитокератинов (филаггрина, кератолинина и др.).

Уплощенные роговые чешуйки, не имеющие ядер, содержат кератин. Мембрана ротовых чешуек утолщена. Они обладают механической прочностью и устойчивостью к действию химических веществ. Роговые чешуйки слущиваются при физиологической регенерации ткани.

Многослойный плоский эпителий, ороговевающий паракератозом

Многослойный плоский эпителий, ороговевающий паракератозом (epithelium stratificatum squamosum paracornificatum), характерен для щеки в области смыкания зубов и для прикрепленной десны. Он локализуется также на дорсальной поверхности языка в области специализированной слизистой оболочки.

Паракератинизация является одной из уникальных характеристик здоровой полости рта. В коже этот тип эпителия встречается при патологии.

В паракератинизированном эпителии выделяют те же 4 слоя, что и в ортокератинизированном. Однако зернистый слой может быть плохо различимым или даже отсутствовать. Поверхностный слой в паракератинизированном эпителии образован ядросодержащими клетками, в цитоплазме которых выявляется кератин. Эти клетки с пикнотичными ядрами нежизнеспособны.

Эпителий щеки по линии смыкания зубов при механической травме или при химическом воздействии

может становиться гиперкератинизированным. При врачебном осмотре у таких пациентов на слизистой оболочке щеки обнаруживаются фиксированные белые пятна (подобные пятна бывают у больных при хронической грибковой инфекции, никотиновом стоматите и некоторых других заболеваниях).

По мере старения организма эпителий истончается, в нем отмечаются дистрофические изменения.

Цитологическое исследование процессов дифференцировки эпителиоцитов и характера экспрессии в них цитокератинов с учетом регионарной специфики эпителия имеет определенное диагностическое значение. Нарушение этих процессов является признаком патологических изменений и чаще всего наблюдается при опухолевом росте.

2.2. СОБСТВЕННАЯ ПЛАСТИНКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ И ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА

Собственная пластинка слизистой оболочки (lamina propria mucosae), располагающаяся под базальной мембраной, формирует сосочки. Высота сосочков и характер их расположения в слизистой оболочке полости рта варьируют.

В слизистой оболочке выстилающего типа сосочки обычно немногочисленные, невысокие. Нольшое количество эластических волокон, содержащихся в рыхлой волокнистой соединительной ткани, обеспечивает растяжение слизистой оболочки во время жевания, глотания.

В области слизистой оболочки жевательного типа в собственной пластинке часто различают два слоя: 1 - сосочковый слой, образованный рыхлой волокнистой соединительной тканью; 2 - сетчатый слой, представленный плотной соединительной тканью с большим количеством коллагеновых волокон. Высокие, «стройные» сосочки, характерные для слизистой оболочки жевательного типа, как бы создают крепкое, прочное основание - «фундамент», необходимый для жевания.

В собственной пластинке обычно располагается сеть капилляров, обеспечивающая питание всей слизистой оболочки. Здесь также локализуются свободные и инкапсулированные нервные окончания.

Собственная пластинка слизистой оболочки без резкой границы переходит в подслизистую основу (tela submucosa), где наряду с рыхлой соединительной тканью часто находятся скопления жировых клеток, концевые отделы мелких слюнных желез. Хорошо выраженная подслизистая основа формирует своеобразную «подушку», обеспечивающую подвижность слизистой оболочки и возможность определенной компрессии.

Подслизистая основа не выражена в области шва и латеральных отделов твердого нёба, в десне, на верхней и боковых поверхностях языка. В этих местах слизистая оболочка сращена с прослойками соединительной ткани, находящейся между мышцами, или с надкостницей соответствующих костей.

Знание регионарных особенностей морфологии слизистой оболочки полости рта важно для разработки вопросов лечения и ее клинической трансплантации. К трансплантации прибегают при врожденных или приобретенных дефектах, после хирургического удаления опухолей, при реконструктивных операциях. В настоящее время активно разрабатываются методы выращивания тканей слизистой оболочки полости рта, основанные на принципах тканевой инженерии. Вероятность успешного клинического применения тканеинженерных биоконструкций тем выше, чем они ближе по своим морфофункциональным характеристикам к нативной слизистой оболочке полости рта.

3. ГУБЫ

В области губ (labia oris) происходит постепенный переход кожного покрова, располагающегося на наружной поверхности губы, в слизистую оболочку полости рта. Переходной зоной является красная кайма губ. Соответственно в строении губы различают 3 отдела (рис. 5): кожный (pars cutanea), промежуточный (pars intermedia), слизистый (pars mucosa).

Кожный отдел губы имеет строение кожи. Он покрыт многослойным плоским ороговевающим эпителием, здесь имеются сальные, потовые железы и волосы. Соединительнотканные сосочки небольшие. В дерму вплетаются мышечные волокна, что обеспечивает подвижность этого отдела губы.

В промежуточном отделе (красной кайме) исчезают потовые железы и волосы, но сальные железы сохраняются. Выводные протоки сальных желез открываются непосредственно на поверхности эпителия. При закупорке протоков железы становятся заметными в виде зерен желто-белого цвета, просвечивающих через эпителий. Многослойный пло-

ский ороговевающий эпителий в красной кайме губ имеет тонкий роговой слой.

Собственная пластинка слизистой оболочки образует многочисленные сосочки, которые глубоко внедряются в эпителий. Капиллярные сети близко подходят к поверхности и легко «просвечивают» через эпителий, чем объясняется красный цвет губ. В красной кайме имеется большое количество нервных окончаний. У новорожденных во внутренней зоне красной каймы губ (ворсинчатой зоне) имеются эпителиальные выросты, или «ворсинки», которые по мере роста организма постепенно сглаживаются и исчезают.

Слизистый отдел губы выстлан толстым слоем многослойного плоского неороговевающего эпителия. Сосочки в собственной пластинке немногочисленные и ниже, чем в красной кайме губ. В подслизистой основе располагаются пучки коллагеновых волокон, проникающие в межмышечные прослойки соединительной ткани (m. orbicularis oris). Это предотвращает возможность образования складок. В подслизистой основе имеются также скопления жировых клеток и секреторные концевые отделы слизистых и смешанных слюнных желез (glandulae labiales), выводные протоки которых открываются в преддверие полости рта.

4. ЩЕКА

Щека (bucca) - мышечное образование, покрытое снаружи кожей, изнутри - слизистой оболочкой (рис. 6). Между кожей и щечной мышцей может находиться довольно толстый слой жировой ткани, образующий жировое тело щеки, которое особенно хорошо развито у детей.

В слизистой оболочке щеки различают 3 зоны: верхнюю или максиллярную (zona maxillaris), нижнюю, или мандибулярную (zona mandibularis), и среднюю, или промежуточную (zona intermedia), расположенную между ними по линии смыкания зубов.

Максиллярная и мандибулярная зоны щеки имеют строение, сходное со строением слизистой части губы. На поверхности располагается толстый слой многослойного плоского неороговевающего эпителия.

Собственная пластинка слизистой оболочки образует небольшие редко расположенные сосочки.

В подслизистой основе находятся слюнные железы щеки - gl. buccalis. Слюнные железы нередко погружены в мышцу. Наиболее крупные железы лежат в области коренных зубов.

Промежутогная зона слизистой оболочки щеки имеет некоторые структурные особенности. Эпителий по линии смыкания зубов, как отмечалось ранее, ороговевает путем паракератоза (белая линия).

Собственная пластинка слизистой оболочки участвует в формировании довольно высоких сосочков. Слюнные железы отсутствуют, но есть сальные железы.

У новорожденных в промежуточной зоне слизистой оболочки щеки нередко встречаются эпителиальные «ворсинки», подобные таковым во внутренней зоне красной каймы губ. Эта особенность, по-видимому, свидетельствует о том, что в эмбриональном периоде щеки образуются за счет срастания краев верхней и нижней губ.

Щечная мышца формирует мышечную оболочку щеки.

Околоротовой (юкстаоральный) орган Хивица

В щеке человека и млекопитающих располагается парный околоротовой орган (ОРО), описанный в 1885 г. Хивицем. Его рассматривают как нормальную анатомическую структуру. ОРО располагается в окружении мягких тканей внутри мышцы (щечновисочной фасции) на медиальной поверхности нижней челюсти вблизи ее угла. Макроскопически ОРО представляет собой удлиненное образование в виде белого тяжа, напоминающего нерв. У взрослых его длина составляет 7-17 мм, диаметр - 1-2 мм. В редких случаях ОРО может выступать в полость рта.

Возникновение ОРО связывают с ходом развития околоушной железы либо с отделением участка эпителия в области границы между максиллярным и мандибулярным отростками после их слияния в процессе эмбрионального развития.

Орган окружен соединительнотканной капсулой. Строма ОРО образована умеренно плотной соединительной тканью. Паренхиму органа образуют тяжи эпителиальных клеток, окруженные толстой базальной мембраной. Местами эпителиоциты образуют трубочки, просвет которых заполнен секреторным материалом, не дающим реакции на муцины. Описанные структуры часто по строению напоминают железу. Ороговение отсутствует. По ультраструктурным характеристикам эпителиальные клетки ОРО у человека и животных сходны с клетками эпителия слизистой оболочки полости рта, особенно его базального слоя.

Функция ОРО точно не установлена. Одни авторы считают, что ОРО вообще не выполняет никакой функции в организме и является лишь эпителиальным остатком, возникающим в результате слияния максиллярного и мандибулярного отростков, подобно эпителиальным остаткам в нёбном шве, образующимся при слиянии в эмбриогенезе нёбных отростков. Другие исследователи рассматривают ОРО как функционально активный орган и предполагают два возможных варианта его функции:

Рис. 6. Гистологический препарат. Щека плода человека (а-в - при большом увеличении) Слизистая поверхность щеки (а): 1 - многослойный плоский неороговевающий эпителий; 2 - собственная пластинка слизистой оболочки Максиллярная зона (б): 1 - поперечнополосатые скелетные мышечные волокна; 2 - щечная слюнная железа Кожная поверхность щеки (в): 1 - многослойный плоский ороговевющий эпителий; 2 - волос; 3 - концевой отдел сальной железы

1 - железистой (в частности, нейроэндокринной);

2 - механорецепторной. На рецепторную функцию ОРО указывает присутствие в нем многочисленных нервных волокон и окончаний, пластинчатых телец Фатера-Пачини.

Клиницисты порой недостаточно информированы о топографии и строении ОРО. Поскольку ОРО глубоко погружен в мягкие ткани, при его случайном обнаружении в ходе рентгенологического исследования или на гистологических препаратах биоптатов ОРО можно ошибочно принять за высокодифференцированный плоскоклеточный рак или метастаз опухоли внутренних органов.

5. МЯГКОЕ НЁБО И ЯЗЫЧОК

Мягкое нёбо (palatum molle) отделяет полость рта от глотки. Основу мягкого нёба составляют толстые пучки поперечнополосатых мышечных волокон и плотная соединительная ткань. Во время глотания мягкое нёбо подтягивается кверху и кзади, закрывая вход в носоглотку. Различают переднюю (ротоглоточную) поверхность мягкого нёба, язычок и заднюю (носоглоточную) поверхность (рис. 7, 8).

Передняя поверхность (facies orophayngea) мягкого нёба покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Собственная пластинка слизистой оболочки, в которой располагаются многочисленные сосуды, образует довольно высокие сосочки. На границе собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы располагается слой эластических волокон. В подслизистой основе залегают концевые отделы многочисленных слизистых желез, выводные протоки которых открываются на оральной поверхности мягкого нёба. Иногда концевые отделы желез проникают в промежутки между пучками мышечных волокон. В подслизистой основе располагаются дольки жировой ткани (см. рис. 8, а).

Задняя поверхность (facies nasopharyngea) мягкого нёба, обращенная к носоглотке, покрыта однослойным многорядным реснитчатым эпителием, свойственным дыхательным путям. В собственной пластинке слизистой оболочки располагаются концевые отделы смешанных или слизистых желез, лимфоидные узелки (см. рис. 8, б).

Подслизистой основы на задней носоглоточной поверхности мягкого нёба нет. Основа мягкого нёба образована сухожильно-мышечной пластинкой (lamina tendinomuscularis), состоящей из волокон поперечнополосатой мышечной ткани и их фасций.

Рис. 7. Схема строения мягкого нёба: 1 - смешанные железы; 2 - лимфоидный узелок; 3 - жировая ткань; 4 - слизистые железы; 5 - эластические волокна

Рис. 8. Гистологический препарат. Мягкое нёбо: а, б - при большом увеличении

Слизистая оболочка передней поверхности (а): 1 - многослойный плоский неороговевающий эпителий; 2 - собственная пластинка слизистой оболочки. Слизистая оболочка задней поверхности (б): 1 - многорядный реснитчатый эпителий; 2 - собственная пластинка слизистой оболочки

Язычок (uvula) - вырост мягкого нёба. У взрослых обе поверхности язычка покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием. У новорожденных на задней поверхности язычка имеется многорядный мерцательный эпителий, который в дальнейшем замещается многослойным.

6. ТВЕРДОЕ НЁБО

Твердое нёбо (palatum durum) покрыто слизистой оболочкой жевательного типа. Слизистая оболочка плотно сращена с надкостницей, неподвижна, очень тонкая в области нёбного шва и несколько толще в задних отделах нёба.

Эпителий, покрывающий твердое нёбо, многослойный плоский ороговевающий.

Собственная пластинка слизистой оболочки образует многочисленные узкие пальцевидные сосочки, глубоко проникающие в эпителий.

Строение подслизистой основы неодинаково в различных участках твердого нёба. В соответствии с ее морфологическими особенностями принято различать 4 зоны: жировую, железистую, зону нёбного шва, краевую (рис. 9).

В жировой зоне (zona adiposa), соответствующей передней трети твердого нёба, подслизистая основа содержит скопления жировых клеток (рис. 10). В железистой зоне (zona glandularis), занимающей задние 2/3 твердого нёба, в подслизистой основе на-

ходятся концевые отделы слизистых нёбных желез (рис. 11). Зона нёбного шва (медиальная зона) располагается в виде узкой полоски по средней линии твердого нёба. Краевая (латеральная) зона прилежит непосредственно к зубам.

Зона нёбного шва и краевая зона являются волокнистыми (zona fibroza).

Несмотря на наличие подслизистой основы, слизистая оболочка жировой и железистой зон твердого нёба неподвижна. Она плотно фиксирована к надкостнице нёбных костей толстыми пучками плотной соединительной ткани.

В собственной пластинке слизистой оболочки нёбного шва иногда выявляются скопления эпителиальных клеток («эпителиальные жемчужины»). Они образуются в период эмбриогенеза при сращении нёбных отростков и представляют собой остатки эпителия, «замурованного» в подлежащую соединительную ткань.

7. ДЕСНА. АЛЬВЕОЛЯРНАЯ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

Десна (gingiva) является частью жевательной слизистой оболочки полости рта. Десна окружает зубы и граничит с альвеолярной слизистой оболочкой. Визуально десна отличается от альвеолярной слизистой оболочки более бледным, матовым оттенком.

Рис. 9. Схема зон слизистой оболочки твердого нёба: 1 - жировая зона; 2 - железистая зона; 3 - зона нёбного шва; 4 - краевая зона (по Быкову В.Л., 1998, с изм.)

Рис. 10. Схема строения жировой части твердого нёба

Рис. 11. Схема строения железистой части твердого нёба

Рис. 12. Топография десны и альвеолярной слизистой оболочки: 1 - альвеолярная слизистая оболочка; 2 - прикрепленная часть десны; 3 - межзубный желобок; 4 - свободная часть десны; 5 - десневой сосочек; 6 - граница между прикрепленной частью десны и альвеолярной слизистой оболочкой; 7 - десневой желобок; 8 - десневой край

Слизистая оболочка десны подразделяется на 3 части: прикрепленную, свободную и десневые межзубные сосочки (рис. 12).

Прикрепленная часть десны плотно сращена с надкостницей альвеолярных отростков челюстей.

Свободная (краевая) часть десны прилежит к поверхности зуба, но отделяется от него узкой щелью - десневой бороздой - и не имеет прочного прикрепления к надкостнице.

Десневые межзубные сосочки - участки десны треугольной формы, лежащие в промежутках между соседними зубами.

Эпителий десны - многослойный плоский ороговевающий. Ороговение в десне происходит путем как паракератоза (75%), так и истинного кератоза (15%).

Эпителий десны переходит в неороговевающий эпителий десневой борозды и эпителий прикрепления, срастающийся с кутикулой эмали зуба.

В собственной пластинке слизистой оболочки десны рыхлая соединительная ткань образует сосочки, глубоко вдающиеся в эпителий. Здесь находится большое количество кровеносных сосудов. Плотная соединительная ткань с толстыми пучками коллагеновых волокон формирует сетчатый слой слизистой оболочки. Пучки коллагеновых волокон прикрепляют десну к надкостнице альвеолярного отростка (прикрепленная десна) и связывают десну с цементом зуба (десневые волокна периодонтальной связки).

Альвеолярная слизистая оболочка покрывает альвеолярные отростки челюстей. Она имеет ярко-розовую окраску, так как выстлана неороговевающим эпителием, сквозь который хорошо просвечивают кровеносные сосуды. Альвеолярная слизистая оболочка прочно прикреплена к надкостнице. Собственная пластинка слизистой оболочки образует сосочки конической формы различного размера.

Зона перехода между выстилающей альвеолярной слизистой оболочкой и прикрепленной десной хорошо определяется в гистологических препаратах. (В зоне десны эпителий - многослойный плоский ороговевающий, а в зоне альвеолярной слизистой оболочки - неороговевающий.)

8. ДНО ПОЛОСТИ РТА

Слизистая оболочка дна полости рта ограничена десной и переходит на нижнюю (вентральную) поверхность языка. Слизистая оболочка подвижна, легко собирается в складки (рис. 13).

Эпителий - многослойный плоский неороговевающий (тонкий слой).

Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой соединительной тканью, содержит большое количество кровеносных и лимфатических сосудов, формирует редкие низкие сосочки.

В подслизистой основе располагаются мелкие слюнные железы.

Рис. 13. Полость рта (язык поднят, слева удалены участки слизистой оболочки, видны подъязычная железа и язычная железа): 1 - спинка языка; 2 - бахромчатая складка; 3 - нижняя поверхность языка; 4 - подъязычная складка; 5 - дно полости рта; 6 - подъязычное мясцо; 7 - десна; 8 - край языка; 9 - язычная слюнная железа; 10 - язычный нерв; 11 - мышца языка; 12 - уздечка языка; 13 - подъязычная железа; 14 - выводной проток подчелюстной железы; 15 - десна (по Синельникову Р.Д, 1966, с изм.)

9. ЯЗЫК

9.1. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА И ЕГО ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Развитие языка

Язык (lingua) развивается из нескольких зачатков (бугорков), расположенных на дне первичной ротовой полости. На 4-й неделе эмбриогенеза появляется непарный средний язычный бугорок (tuberculum impar), расположенный между концами I и II жаберных дуг. Из этого бугорка развивается небольшая часть спинки языка. Кпереди от непарного бугорка на внутренней стороне I (мандибулярной) жаберной дуги образуются 2 парных утолщения - боковые язычные бугорки. Сливаясь вместе, они дают начало большей части тела языка и его кончику. Корень языка возникает из бугорка (copula), располагающегося между вентральными концами II и III жаберных дуг.

Зачатки языка быстро срастаются вместе, образуя единый орган.

В дальнейшем границей между корнем и телом языка служит линия сращения - конечная борозда языка (sulcus terminalis). Она образует открытый кпереди угол, на вершине которого располагается небольшая ямка - слепое отверстие (foramen cecum). Слепое отверстие является рудиментарным щитовидно-язычным протоком.

Эпителий языка вначале представлен 1 или 2 слоями клеток. К концу 2-го месяца эмбриогенеза эпителий становится многослойным и начинают формироваться сосочки языка. На 8-й неделе развития в эпителии языка возникают зачатки вкусовых почек. Эпителий дифференцируется под индуцирующим воздействием ряда ростовых факторов.

Поперечнополосатые скелетные мышцы языка развиваются из миотомов.

Единая закладка языка постепенно обособляется от дна полости рта путем формирования глубоких желобков, проникающих под переднюю и боковые отделы языка, благодаря чему тело языка приобретает подвижность.

Язык имеет сложную систему иннервации. Это связано с тем, что он развивается из материала нескольких жаберных дуг, каждая из которых иннервируется собственным нервом.

На 5-м месяце эмбриогенеза вследствие миграции лимфоцитов в корне языка развивается язычная миндалина.

Основные структурные компоненты языка

Сформированный язык человека представляет собой мышечный орган, покрытый слизистой обо-

лочкой. Пучки волокон поперечнополосатой мышечной ткани идут в 3 направлениях: вертикально, горизонтально, поперечно. Между мышцами находятся прослойки рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервами, скоплениями жировых клеток. В толще мышечной ткани располагаются слюнные железы. В области корня языка находится язычная миндалина.