Наука, появившаяся на стыке биологии, социологии, экологии и психологии, в современном потоке информации обросла множеством материалов сомнительного содержания.

В чем проблема?

Этология - это наука, изучающая посредством наблюдения поведение животных в их естественной среде обитания. Именно так ее позиционировали основатели. Современное состояние этой науки, дифференцированное в разных направлениях, представляет широкий спектр возможных определений и механизмов применения.

Если бы детям со школьного возраста преподавали основы этологии, наверняка это стало бы определенным ориентиром в поступках. Ведь понимание биологических мотивов поведения человека как биологического вида свидетельствует, что мы не так далеки, как кажется, от братьев наших меньших, и позволяет совсем по-иному относиться к социальным проявлениям в современном обществе.

Истоки возникновения

Всем известный древнегреческий философ Аристотель в своих трудах «История животных» отмечал различия нравов животных в зависимости от их прирученности, трусости или кротости, а главное, ума или его отсутствия. Можно ли считать его прародителем науки, изучающей поведение животных и людей?

Официальным основателем науки является австралийский зоолог Конрад Лоренц (1903-1995). В 30-х годах XX столетия в своих трудах он обобщил систему предшествующих знаний бихевиористов и зоопсихологов и ввел в международную научную среду термин этология, понимая его как науку о биологии поведения животных, соединяющую физиологическую составляющую поведения, развитие поведения в онтогенезе индивида, межвидовые (сравнительные) модели поведения и поведение адаптивное. За открытия, сделанные в области изучения моделей в индивидуальном и групповом поведении животных и в их внутренней мотивации, в 1973 году ему была присуждена Нобелевская премия.

А в начале прошлого столетия Конрад Лоренц не нашел понимания в среде биологов, занимающихся всеми направлениями зоологии.

Научная среда на этапе становления этологии

В начале XX века в естественных науках происходила революция за революцией. Чарльз Дарвин с теорией происхождения видов и природного отбора как механизма эволюции положил начало развитию целого спектра наук, таких как сравнительная эмбриология, патологическая и сравнительная анатомия, палеонтология и археология.

Естественные знания в этих областях стимулировали направление мысли зоологов, эволюционистов, цитологов, генетиков, нейрофизиологов. В научной среде велись споры о взаимосвязи психики и сознания. Школы классического бихевиоризма и необихевиоризма, классической зоопсихологии, гештальтпсихологии развивали свои направления в изучении инстинктивного поведения, теории стимулов и знаков. Психология человека и изучение нейрофизиологии работы мозга привели научную мысль к принятию биологической составляющей вида Homo sapiens.

Основная понятийная база

Современная популяризация знаний по данному вопросу происходит благодаря средствам массовой информации и в ключе научно-популярных знаний, причем научных гораздо меньше. Это случилось потому, что читать научную литературу в сфере этологии животных или человека невозможно без знания специфической терминологии. А для понимания терминологии необходим хотя бы минимум теоретических знаний. Введем лишь некоторые общие понятия, необходимые для формирования у читателя представления о современной концепции положений традиционной этологии.

Этология - это научная дисциплина, занимающаяся изучением паттернов (моделей) общебиологического поведения животных.

Название дисциплины происходит от греческого ethos - "характер, нрав, привычка, манера поведения", logos - "учение".

Традиционная этология - это наука обо всех проявлениях поведения всех видов живых организмов. В любой отрасли этологии рассматривается четыре главных аспекта изучения: механизмы поведения, биологическая составляющая и функции поведения, онтогенез поведения и эволюционное развитие поведенческих реакций. Главный определяющий фактор - изучение в естественных условиях.

Области этологии

Отдельной областью стала этология человека - наука об изучении человека как представителя биологического вида. Она изучает формирование онтогенетических и видовых особенностей, эволюцию поведения человека в аспекте исторического развития.

Выделяют достаточное количество частных отраслей данной науки в зависимости от объекта, который выбран как предмет этологии. В этом ключе стоит выделить орнитоэтологию (изучение поведения птиц) и когнитивную (предмет изучения - способности познания и обучения). Антропогенная этология - это наука о поведении животных в искусственной среде обитания. Молекулярная этология изучает влияние конкретного гена на поведенческие реакции. Из общей этологии выделилась в отдельную научную дисциплину социобиология, она рассматривает поведение в группах и иерархические стереотипы.

Положения: традиционная этология

Определение науки о поведенческих реакциях претерпевало уточнения и дополнения. Окончательно понятие сформировалось в 1962 году, тогда появилась наука о поведении животных в общебиологическом понимании. Изучить полный обзор основополагающих принципов науки вряд ли получится. Остановимся на тех, что дадут общее понимание и придадут уверенности при прочтении специализированной литературы.

Видоспецифические (характерные для представителей всего вида), врожденные (готовые модели, не требующие тренировки), стереотипные (шаблонные, выполняемые в неизменном порядке и в неизменной форме) единицы поведения в этологии названы фиксированными комплексами действий.

Неспецифические, индивидуальные и лабильные единицы поведения особей названы динамическими стереотипами. Этот вид реакций характерен исключительно для организмов с развитой нервной системой и способностями к научению.

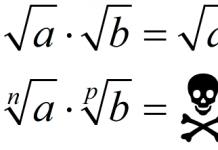

Под научением этологи понимают модификацию поведения, возникающую как результат личного опыта особи и приводящего к появлению абсолютно новых реакций, смене стимула для привычных реакций, изменению формы или вероятности ответа на стимул. Общебиологические законы научения следующие:

- Повторения возрастают за реакцией, связанной с вознаграждением, и уменьшаются, если вознаграждения за реакцией не следует (закон эффекта Торндайка).

- Стремление к получению стимула с затрачиванием наименьших усилий (принцип Скиннера).

- Подкрепления всегда недостаточны по отношению к преодолению врожденных тенденций и замене на выученные стереотипы (закон Бреландов).

- Оптимальная мотивация обеспечивает успешное научение. Граничные значения мотивации приводят к снижению успешности обучения (закон Йеркса - Додсона).

Научение как потенциальные возможности поведения - одно из основополагающих понятий. Этология человека не принимает закон Торндайка, хотя весь Уголовный кодекс, казалось бы, подтверждает действенность данного закона в человеческом поведении.

Четыре главных вопроса

Какую бы частную область этологии мы ни рассматривали, в дисциплине она изучается в ответе на четыре вопроса. Их сформулировал нидерландский орнитолог, ученик и соратник Конрада Лоренца, разделивший с ним Нобелевскую премию, - Николас Тимберген (1907-1988). И хотя не все этологи соглашаются с методами ответа на эти вопросы, по поводу самих вопросов отмечается завидное единство.

- Что стимулирует конкретную модель поведения, является его причиной.

- Степень вовлеченности структур и функций животного.

- Вариабельность и границы изменения поведения в процессе онтогенеза.

- Насколько поведенческая реакция отвечает адаптивной необходимости.

Изучение человека

Человека во все времена интересовало изучение себе подобных. Классификация характеров людей Гиппократа (холерик - флегматик) актуальна и на сегодняшний день.

Расцвет интереса к человеку как объекту изучения неразрывно связан с Зигмундом Фрейдом, итогом работ его сознательного и подсознательного психоанализа стала крылатая фраза: «Я открыл, что человек - это животное». Линней и Дарвин, Уитмен и Крейг, Конрад Лоренц с его многоговорящими трудами «Агрессия: так называемое зло» и «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» не смогли подвести достаточно убедительную доказательную базу под слова Фрейда.

В результате в этологии человека сформировалось два направления: гуманитарное и естественнонаучное.

Естественнонаучный уклон этологии человека

В сфере знаний, подаренных миру Лоренцом и Тимбергеном, двоюродный брат Чарльза Дарвина, антрополог, психолог и аристократ сэр Фрэнсис Гамильтон стал последователем бихевиористов. Он активно изучал возможности передачи по наследству моральных качеств, таланта и способностей. Среди тех, кто поддержал его идею - найти механизмы наследования личностных качеств, были Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт.

Это направление этологии оформилось в евгенику (в переводе с греческого «рождение лучших») - теорию о наследственном здоровье человека и возможностях его улучшения. Позитивная евгеника (изучала факторы, влияющие на улучшение расовых признаков) очень быстро уступила место негативной, целью которой определялось выведение евгенически ценных популяций. Эта концепция пришлась кстати для автократического режима Германии, что дискредитировало надолго не только саму евгенику, но и сам принцип естественнонаучного подхода.

Гуманитарная этология человека

Гуманитарии ничего не стремились изменить. Гуманитарная этология - это область, где преобладают описательные и классификационные методы изучения особенностей поведения человека, без стремления объяснения причин и механизмов возникновения. Школ, как и различных классификаций, в этом направлении огромное количество. Например, классификация личностей по Леонгарду или по Юнгу. Но все гуманитарные этологи единогласны в следующем:

- В поведении человека животная часть ничтожна.

- Характер человека полностью формирует среда (концепция чистого листа).

Современное понятие этологии человека

Современное понятие этологии человека определяется как биология поведения, сформированная в онто- и филогенезе и приведшая к конкретной поведенческой стратегии. Объектами исследования являются традиционные группы в сравнении с неоиндустриальной культурой.

На стыке многих наук сформировалась социобиология. Она изучает поведение как набор преимущественных качеств, эволюционно сформировавшихся.

Существует две школы этологии человека: европейская и американская. Австро-немецкая школа (И. Айбл - Айсфельд, Ф. Саттер) - это последователи К. Лоренца. Голландская и британская школы - последователи Н. Тимбергена (Ф. Шифенхоевель). Американская школа заимствует методы эволюционного подхода и ориентирована на социобиологию.

В России школа этологии развивается под руководством доктора исторических наук М. Л. Бутовской и профессора В. Р. Дольника, доктора биологических наук З. А. Зорина, орнитолога и этолога В. С. Фридмана. Пропагандистом учения стал главред проекта "Интернет-ассоциация лагерей отдыха" К. Ефремов.

Современная этология - это свод дисциплин, призванный помочь человеку разобраться в истоках и мотивах своего поведения. Она помогает найти ключ к познанию себя самого. Этология животных призвана помочь нам в сельскохозяйственной деятельности. Многочисленные публикации и примеры популярной этологии призваны обратить наше внимание на единство всего живого на планете и место человечества в системе органического мира.

Введение

Человек человеку всегда был интересен как объект изучения. Особенно - его поведение. Уже Гиппократ предложил систему классификации характеров, ту самую, про холериков-флегматиков, которой пользуемся и сейчас. Но по настоящему бурный интерес к изучению поведения человека появился лишь в конце 19-го века, и неразрывно связан с именем Зигмунда Фрейда. Фрейд был гениальной личностью, впервые заговоривший о подсознании и анализе подсознательной деятельности. Причём Фрейд, опережая на полвека появление этологии полагал, что корни подсознательного растут на почве биологической сущности человека /1/.

В своей работе я попытаюсь определить место этологии в современных науках о человеке, рассказать поподробнее о выдающемся австрийском ученом Конраде Лоренце и его этологической концепции, представленной в двух его известнейших трудах - «Агрессия: так называемое зло» и «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества.».

Этология человека

этология человек лоренц концепция

Фрейд, кратко резюмируя свои научные достижения, формулировал это так - «Я открыл, что человек - это животное». Он имел в виду конечно же - поведение человека, ибо зоологическую принадлежность человека отряду приматов задолго до него определили Линней и Дарвин. И для таких заявлений требовалось большое научное и личное мужество, ибо предположения о животных корнях поведения человека очень многим не нравятся и сейчас. Однако, говоря о биологической сущности подсознательных процессов, и их влиянии на человека, он не предпринял даже попытки исследовать их физическую природу и генезис! Не удивительно поэтому, что его построения выглядели не очень убедительно, и постоянно подвергались критике. В 1928 году М. Шелер писал: «Вопросы: «Что есть человек и каково его положение» - занимали меня с момента пробуждения моего философского сознания и казались более существенными и центральными, чем любой другой философский вопрос»/2/.

И поскольку внятная теоретическая база так и не была построена, то и цельной науки о поведении человека не получилось. Прежде всего выделилось два направления, два, если угодно, царства: гуманитарное и естественное.

Естественное вскоре породило евгенику, которая весьма понравилась «кстати» подвернувшимся автократическим режимам, использовавшими её для идеологической поддержки политики насилия. В результате чего была всерьёз и надолго дискредитирована не только она сама, но и вообще естественнонаучный подход к изучению поведения человека.

Интеллектуальным сообществом была принята установка на недопустимость биологических, расово-антропологических и тому подобных интерпретаций социального поведения, в том числе наследования некоторых личностных качеств. Установка, политически оправданная и гуманистически похвальная, однако ставшая, будучи доведённой до крайности, серьёзным тормозом развития изучения поведения человека.

Ну а гуманитарное царство с тех пор расцвело пышным цветом, разбилось на неисчислимое множество школ, течений, направлений и ручейков, каждый из которых норовил предложить свою классификацию человеческих характеров и психических типов, свою модель происходящих процессов.

В современной гуманитарной психологии известно множество таких классификационных систем, большая часть которых совершенно независима одна от другой. К примеру, по Леонгарду личности бывают: демонстративные, педантичные, застревающие, возбудимые, эмотивные (и так далее); по Фромму личности бывают: рецептивные, эксплуатирующие, накапливающие, рыночные и продуктивные; по Юнгу - интроверты-экстраверты, мыслительные, чувственные, сенсорные и интуитивные. И таких систем, предложенных сколь-нибудь известными психологами - не менее нескольких десятков. Это изобилие, разнообразие и несвязанность однозначно свидетельствует об отсутствии в царстве гуманитарной психологии общепринятой модели мотивационных и мыслительных механизмов, управляющих поведением человека /1/. Или проще говоря - понимания причин такого поведения. Объединяющими же всех адептов гуманитарного царства фактически являются два постулата:

Человек - не животное. То есть, конечно же не отрицается тот факт, что человек относится к отряду приматов, и стало быть приходится родственником обезьянам, но оный факт решительно выводится за рамки гуманитарной психологии в предположении, что биологическая эволюция человека закончилась, и с тех пор человек эволюционирует лишь социально. А в поведенческих реакциях влияние животного происхождения пренебрежительно мало, и ограничивается главным образом регуляцией элементарных физиологических потребностей.

Всё обучается. Иногда этот постулат формулируют как концепцию «Чистого листа», предполагающую практически полное отсутствие у человека врождённых поведенческих схем, или по крайней мере - их крайнюю непрочность, позволяющую их легко заменять посредством каких-то воздействий извне. Как чистый лист, на котором общество и среда пишут свои правила поведения. Иными словами, предполагается, что характер человека полностью (кроме может быть, темперамента) формирует среда, в которой он рос и пребывает. Напомню, что именно на этом постулате базировалась марксистско-ленинская доктрина формирования нового человека. Дескать, как только мы изменим производственные отношения, так человек сразу и изменится. Станет добрым, гуманным, трудолюбивым. На деле же - почему-то получалось не очень… Все помнят трогательную песенку Никитиных «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей», где этот тезис был выражен в наиболее образной форме, но который применительно к собакам безусловно ложен, а применительно к человеку, при всей его гуманистичности - по меньшей мере не очень убедителен. Вместе с тем, за столетие с лишним существования практической психологии ею накоплен колоссальный практический опыт, эмпирически наработано большое количество работающих методик, что позволяет быть гуманитарной психологии вполне эффективной в решении многих практических задач. Многих - но не всех. К примеру, крайне искусственными выглядят попытки в гуманитарных рамках объяснить немотивированную жестокость, ряд маний и фобий, и многое другое, что в естественнонаучной парадигме объясняется довольно непринуждённо и стройно. И это закономерно - ведь убедительного теоретического фундамента у гуманитарной психологии нет, и в рамках принятой ею парадигмы вряд ли будет. А это означает, что каждую новую проблему приходится разрешать методом проб и ошибок, предложенные методики длительно проверять на предмет пределов их применимости, и так далее и тому подобное /3/.

Естественнонаучное же направление после отказа от евгеники на время отошло от изучения поведения человека, ограничиваясь лишь изучением поведения животных. Однако это было небесполезно и для изучения поведения человека, ибо в естественнонаучном царстве действовал иной постулат: «Человек - это животное, наделённое разумом». И весьма, надо сказать, зазнавшееся животное. По совершенно понятным причинам поведение животных вызывает гораздо меньший общественный интерес, нежели поведение человека, а потому изучение поведения животных долгое время было уделом любителей. Тем не менее, появление в 30-х годах 20-го века основополагающих статей Конрада Лоренца, с которых собственно и ведёт начало этология, вызвало в научном мире маленькую бурю. Лоренц впервые, и весьма убедительно показал на примере птиц, что высокая сложность поведения, наличие проблесков абстрактного мышления и хорошие способности к обучению вовсе не заменяют инстинктивных поведенческих мотиваций, а действуют с ними вместе, иногда противореча, иногда дополняя и модифицируя их. Его же наблюдения за жизнью серых гусей просто потрясли сходством некоторых моментов их поведения с человеческими. Неизбежно вновь встал вопрос о применимости выводов этологии к человеку, на которые сам Лоренц и его последователи отвечали безусловно положительно, хотя «антибиологическая установка» действовала, и вообще говоря, продолжает действовать и сейчас. К слову, одного из видных представителей естественнонаучного направления, основателя социобиологии Уилсона даже обвиняли в своё время в фашизме и расизме. Однако предложенные Лоренцем объяснения принципов деятельности подсознания были настолько убедительны и логичны, что некоторые из первых читателей статей Лоренца описывали свои ощущения от прочитанного как ощущение открывшихся глаз после долгой слепоты, как тому подобные восторженные ощущения. Высоким признанием убедительности этологической парадигмы можно считать присуждение 1970 году Конраду Лоренцу и Николаусу Тинбергену Нобелевской премии за создание этологии.

К сожалению в Советский Союз, за «железный занавес» эти восторги не проникали, где этология, наряду с генетикой, долго считалась буржуазной лженаукой, да и до сих пор очень мало известна, даже среди специалистов. В советское время это было неизбежно, ведь этологические представления не стыковались с марксизмом, однако малораспространённость этологии в современной России можно объяснить лишь инерцией бытующих представлений.

Однако не все было безоблачно в этологическом царстве. Прежде всего - тогда уже существовала в США сравнительная психология, она же - зоопсихология, которая занималась примерно тем же, то есть - изучением поведения животных, но при этом базировалась на той же парадигме, что и психология, изучающая человека. Фактически это научное направление прямо конкурировало с этологией, старательно интерпретируя те же самые наблюдательные факты как результат научения. Между этологами и зоопсихологами разгорались нешуточные дебаты /4/. Параллельно с этологией, и отчасти под влиянием её идей возникли такие научные направления, как социобиология, и эволюционная психология. Социобиология, объявив себя преемницей всех наук о человеке, в том числе - и этологии, рассматривает человека наиболее «глобально», то есть, изучает наиболее общие закономерности и взаимосвязи между биологическим и социальном в поведении как человека, так и любого живого существа. Но надо сказать, с социобиологических заоблачных высей и широт конкретика инстинктивных проявлений видна плохо; собственно социобиология именно инстинктами и не занимается, говоря о них лишь постольку-поскольку.

Сходным образом выглядит и эволюционная психология, кстати, разделить социобиологов и эволюционных психологов на два лагеря едва ли возможно - настолько близки их сферы научных интересов, и парадигмальная основа. Ключевые понятия эволюционной психологии - это «адаптация» и «внешняя среда». Эволюционная психология рассматривает поведение живых существ, как один из способов адаптации к меняющейся внешней среде. Однако, несмотря на близость интересов с этологией (которая тоже рассматривает инстинкты как форму эволюционной адаптации), эволюционная психология тоже не слишком углубляется в конкретику инстинктивного поведения, почти философски рассматривая общие закономерности адаптации. Таким образом, у всех этих научных направлений своя ниша, и стало быть все они по своему нужны.

Каким образом учёные-этологи выделяют инстинктивное поведение среди всего комплекса поведенческих актов? Примерно так же, как лингвисты воссоздают древние, вымершие языки. То есть, сравниваются поведенческие схемы животных (или людей), принадлежащих самым разным популяциям, культурам, видам и среди них выявляются однотипные. Особенно показательно в этом смысле нонконформистское поведение, противоречащее принятым в данном социуме нормам и обычаям, а у людей - также поведение, противоречащее сознательно (рассудочно) продекларированным намерениям. Выделив такое поведение, этолог пытается понять, в чём его нынешняя или былая целесообразность для вида, понять как он возник. Такое обобщённо-типичное, видоцелесообразное (хотя бы в прошлом) поведение признаётся инстинктивным. Сравнивая между собой поведение представителей самых различных зоологических видов, от простейших, до самых высших, учёные обнаруживают удивительные параллели и закономерности, свидетельствующие о существовании общих поведенческих принципов касающихся всех представителей животного царства, и человека - в том числе.

Подобные методы исследования мира очень плодотворны, и широко применяется в других науках. Например, астрономы гораздо лучше знают внутреннее строение Солнца, чем геологи - внутреннее строение Земли. А все потому, что звезд очень много, и все они разные - сравнивая их между собой, можно многое понять. А Земля одна, и сравнить её не с чем. Так же и в изучении человека. Ограничиваясь изучением только его самого, мы рискуем остаться столь же ограниченными в его понимании.

Однако изучать этологию человека непросто. Помимо объективных трудностей, вытекающих из мощного влияния рассудка, маскирующего и модифицирующего многие инстинктивные проявления, исследователи регулярно сталкиваются с общественным неприятием самого этологического метода применительно к человеку. Многим людям кажется неприемлемым и даже оскорбительным сам факт сопоставления поведения человека с животными. И этому тоже есть этологическое объяснение. Заключается оно в действии инстинкта этологической изоляции видов, которое подробно описывается в книге В. Дольника «Непослушное дитя биосферы». Сущность этого инстинкта можно выразить в виде девиза «возлюби своего - вознелюби чужого»; «чужими» в нашем случае являются обезьяны, неприязненное отношение к которым распространяется и на тезис о родстве нашего поведения с их поведением. Казалось бы, теория Дарвина, несмотря на непрекращающиеся (в силу той же неприязни) и по сей день попытки её опровергнуть, прочно и бесповоротно принята научным сообществом, и со своим происхождением от обезьян большинство образованных людей вполне согласно. Однако мысль о том, что то или иное чувство является голосом инстинкта, по-прежнему вызывает у многих людей резкие протесты, по большей части не находящие рационального объяснения. А между тем, корень этой неприязни - как раз в подсознательном неприятии нашего родства с обезьянами.

Следует также тщательно подчеркнуть тот факт, что этология не претендует на всеохватное и всестороннее объяснение всех особенностей поведения человека и животных. Она распахивает очень мощный, очень важный, и доселе почти не тронутый пласт глубоко подсознательных процессов инстинктивного поведения. Но она не рассматривает ни физиологических тонкостей функционирования нервной системы, ни закономерностей функционирования рассудка, или неглубоких слоёв подсознания, рассматривая их лишь в меру минимальной необходимости. Это всё - сфера компетенции других дисциплин /3/.

(продолжительность – 30 минут)

1.1 Предмет этологии и зоопсихологии

В начале 30-х годов 20-го века усилиями австрийского зоолога К. Лоренца (1903 – 1989) и нидерландского биологаНиколаса Тинбергена (1907 – 1988) были заложены основы науки о поведении животных, которая получила названиеэтологии (от греч. «этос» -- нрав, характер).Этология – биологическая наука, изучающая поведение животных в естественных условиях; уделяет преимущественное внимание анализу генетически обусловленных (наследственных, инстинктивных) компонентов поведения, а также проблемам эволюции поведения. Термин «этология» ввел в биологию в 1859 французский зоологИ. Жоффруа Сент-Илер (1805 – 1861).

Этология опирается прежде всего на метод наблюдения , поскольку для этолога важно не нарушить естественный ход поведения животных. Поэтому только с развитием современной наблюдательной, прежде всего, видеотехники стал возможен бурный рост в последние десятилетия этологических исследований.

В отличие от этологии, зоопсихология, появившаяся раньше этологии, опирается в основном на метод эксперимента , на изучение животных в лабораторных или искусственно созданных условиях. Классический пример таких исследований – опыты Ивана Петровича Павлова (1849 – 1936) с собаками. Зоопсихология -- отрасль психологии, изучающая психику животных, ее проявления, происхождение и развитие в онто- и филогенезе.

Сегодня этология и зоопсихология по существу слились в единую науку о поведении животных, они взаимно дополняют друг друга: данные, полученные в одной науке, проверяются и уточняются в другой, и наоборот.

А в последние десятилетия активно развивается и такая дисциплина, как «этология человека», которая ищет черты сходства между животными и человеком, изучает врожденные программы поведения у людей. При этом оказывается, как мы с вами увидим дальше, многие формы поведения человека имеют прообразы у животных. Мало того, исследования этологов помогают лучше понять такие явления нашей жизни, как агрессия, власть, иерархия, альтруизм, садизм, любовь и многие и другие, поскольку корни этих форм поведения мы находим в животном мире.

Теперь скажем несколько слов об основоположниках этологии.

1.2. Основоположники этологии

Конрад Лоренц родился в 1903 году в семье известного и преуспевающего хирурга-ортопеда. Дед был известен как большой любитель и знаток животных, поражавший соседей тем, что неизменно выходил на прогулку с ручной гиеной. Семья жила неподалеку от столицы Австрии, в родовом доме в городке Альтенберг . В доме было много птиц, зверей, рыб, но еще в школьные годы Конрад ухаживал за животными в зоопарке. По совету отца Лоренц после окончания школы в 1922 отправился изучать медицину в Колумбийский университет в Нью-Йорке. После двух семестров возвратился в Вену и здесь изучал медицину и параллельно занимался сравнительной анатомией, зоологией, палеонтологией, а также философией и психологией. Получив, таким образом, широкое естественнонаучное и гуманитарное образование, Лоренц работал демонстратором, а затем читал курсы по сравнительной анатомии и зоопсихологии. В то же время в своем фамильном доме в Альтенберге он изучал поведение животных . С детства вел дневник, куда записывал свои наблюдения.

Первыми крупными работами Лоренца были «Об этологии общественных врановых» (1931), «Компаньон в мире птиц» (1935) и «Формирование науки об инстинкте» (1937) . В 1938 году вышла его совместная с Н. Тинбергеном статья о роли врожденных компонентов в организации целостного поведения. Эти работы были выполнены в полевых условиях и построены на принципиально новом комплексном подходе к изучению поведения животных , отличающемся от господствующих в те времена бихевиоризма и зоопсихологии. Именно с них начинает отсчет новая наука - этология.

В период аншлюса Лоренц увлекся идеями национал-социализма и стал кандидатом в члены нацистской партии. Позже он вспоминал об этом с болью и стыдом: «Конечно, я надеялся, что что-то хорошее может прийти от наци... Никто и не думал, что они подразумевали убийство, когда говорили «селекция». Я никогда не верил в нацистскую идеологию, но подобно глупцу, я думал, что мог бы усовершенствовать их, привести к чему-то лучшему. Это была наивная ошибка...» Значительную роль сыграли и взгляды Лоренца-биолога на прогресс человечества: отсутствие естественного отбора, полагал он, надо заменить направленной селекцией генофонда, а иначе человечество выродится . Нацистское прошлое Лоренца, несмотря на последующее раскаяние, в послевоенный период привело к охлаждению между ним и Тинбергеном, участником движения Сопротивления. Вообще о военных годах и членстве в нацистской партии сам Лоренц и его биографы часто рассказывают по-разному.

В 1940 году Лоренц получает место профессора в Кенигсбергском университете. После одной из лекций на него поступил донос об оскорблении фюрера (поза гориллы в изображении Лоренца оказалась похожа на позу Гитлера), и, несмотря на всю шаткость обвинения, Лоренца уволили из университета и отправили на Восточный фронт, невзирая на возраст. С 1943 года ученый служит рядовым медицинских войск. Вскоре опыт и знания профессора-солдата возобладали над идеологическими и дисциплинарными соображениями, и Лоренца производят в младшие лейтенанты и назначают на должность полкового, а затем и дивизионного психиатра.

28 июня 1944 года во время ночевки в витебских болотах подразделение, в котором служил Лоренц, было захвачено в плен советскими войсками. Будущий нобелевский лауреат этапируется в лагерь военнопленных под Кировом, затем – в Халтурин. В лагерях Лоренц занимается медицинской работой и, несмотря на тяжелые условия содержания, пишет книгу «За зеркалом». Ему удалось сохранить и впоследствии опубликовать эту рукопись. Затем Лоренца отправляют на непродолжительное время в Баку, потом в Армению. К тому времени война уже закончилась, и его переводят в «привилегированный» подмосковный лагерь в Красногорске – последнее место его заключения.

Следует отметить, что его биологические познания пригодились ему в лагере. В армянском лагере не хватало белковой пищи, и "профессор", как его называли, ловил скорпионов и, к ужасу конвойных, съедал в сыром виде их жирное брюшко – потому что, как он знал, ядовит у них только хвост !

Из своего последнего места заключения Лоренц отправил письмо выдающемуся советскому физиологу, академику, генерал-полковнику медицинской службы Л. А. Орбели с просьбой в содействии об освобождении. Орбели совершает мужественный поступок – пишет ходатайство об освобождении заключенного фашистского офицера Конрада Лоренца, благодаря которому ученый был досрочно освобожден в конце 1947 года.

В лагере он уже начал писать книгу о поведении животных и человека, окончательный вариант которой получил название "Оборотная сторона зеркала". За неимением лучших средств он писал гвоздем на бумаге от мешков из-под цемента, пользуясь марганцовкой вместо чернил. Окружающие относились к его занятиям с пониманием. "Профессора", который был старше других пленных, уважало также и лагерное начальство. Когда ему пришло время уезжать, он попросил разрешения взять с собой свою "рукопись". Офицер госбезопасности, от которого это зависело, предложил Лоренцу перепечатать книгу, дав для этого машинку с латинским шрифтом и бумагу. Когда "профессор" это сделал, офицер попросил автора дать честное слово, что в рукописи ничего нет о политике, и разрешил взять ее с собой. Более того, он дал Лоренцу "охранную грамоту", чтобы рукопись не отбирали на этапах! Это кажется невероятным, но Лоренц, лучше нас с вами знавший человеческую природу, не был удивлен. Наконец, усталый, но полный энтузиазма и замыслов, Лоренц возвратился в Альтенберг, к своей семье.

По возвращении в Австрию все имущество Лоренца составляло сплетенную из прутиков самодельную клетку с ручным скворцом. Первым человеком, к которому он пришел в Вене, был его старый друг Карл фон Фриш. Через четверть с лишним века после этого они вместе получат Нобелевскую премию. Погостив у Фриша и слегка оправившись от пережитого, Лоренц уезжает в отчий дом в Альтенберг. С 1948 года он работает в университете Мюнстера, а затем перебирается в Зеевизен в Институт физиологии поведения имени Макса Планка . Вскоре возглавив этот институт, Лоренц проработал в должности его директора до 1973 года, пока не ушел в отставку. Знаменитого ученого многократно приглашали потом в Советский Союз, но он так ни разу и не приехал, всякий раз отвечая, что уже побывал там.

В 1973 году Лоренцу, Тинбергену и Карлу фон Фришу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за исследование социального поведения животных».

По своим научным взглядам Лоренц был последовательным эволюционистом, сторонником теории естественного отбора. Лоренц и его современник и коллега Тинберген знамениты прежде всего как основатели этологии. Если в США бихевиористы работали преимущественно с лабораторными крысами и в лабораторных условиях, то европейские этологи изучали самых различных (главным образом, диких) животных в природных условиях. Этологи отказались от предлагаемого бихевиористами понимания поведения как простой совокупности реакций организма на стимулы внешней среды (принцип «стимул – реакция»). Они считали, что для того чтобы понять любой тип поведения, следует прежде всего выяснить, для чего совершается тот или иной поведенческий акт, какова его роль для выживания, определить его онтогенетическое и эволюционное становление.

Широко известен Лоренц и как популяризатор, автор увлекательных книг по этологии и другим проблемам биологии, например, происхождения домашних собак (книга «Человек находит друга» (1954)). Также Лоренц выступил с жесткой критикой современного капитализма в работе «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» (1974) - это своего рода призыв одуматься, призыв к раскаянию, обращенный ко всему человечеству. Здесь Лоренц отмечает основные опасности, которые угрожают людям: перенаселение, опустошение жизненного пространства, высокий темп жизни, навязанный всеобщей конкуренцией; возрастание нетерпимости к дискомфорту, генетическое вырождение, разрыв с традицией, индоктринируемость и угроза ядерного оружия.

Наконец, нельзя не сказать несколько слов о Николасе Тинбернгене (1907-88) – нидерландском этологе и зоопсихологе. Он изучал биологию в Лейденском университете (окончил в 1932). Будучи по своей натуре прежде всего натуралистом, Тинберген решает изучать поведение животных в природе – в естественной для них среде обитания. Большая часть его работ, начиная с самых ранних, выполнена именно в полевых условиях. В 1930 году он участвует в экспедиции в Гренландию, а в 1938 едет в Австрию, где в Альтенберге посещает Конрада Лоренца. В этом же году выходит их первая совместная статья, посвященная роли врожденных компонентов в организации целостного поведения животных. В этой работе был сформулирован целый ряд важных положений, ставших основополагающими для новой науки – этологии, фактически созданной этими двумя учеными.

Вторая мировая война неожиданно положила конец дружбе ученых – недавние друзья оказываются во враждебных лагерях. Тинберген участвовал в голландском движении Сопротивления, был взят в плен фашистами и интернирован в лагерь заложников в Нидерландах. В этом концлагере он и встретил конец войны. Судьба Конрада Лоренца, как мы знаем, сложилась несколько иначе.

После освобождения из концлагеря Тинберген получает место профессора зоологии в Лейденском университете. В 1949 году он был приглашен читать курс зоологии в Англию в знаменитом Оксфордском университете (позднее, в 1955, он принял британское гражданство). Ученый, приняв приглашение, организует в Оксфорде группу по изучению поведения животных и работает там до самой отставки, состоявшейся в 1974 году. Годом раньше, в 1973 Лоренцу, Тинбергену и Карлу фон Фришу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за исследование социального поведения животных». Спектр интересов ученого не ограничивался только этологией - в 1970 Тинберген вместе со своей женой занимался проблемами человеческой психологии, в особенности аутизмом.

В своих исследованиях Тинберген продемонстрировал возможность и даже необходимость использования грамотно организованных наблюдений за животными в природе для получения важных научных данных. При этом в своих наблюдениях он широко применял фото- и киносъемку, разнообразные укрытия и средства дистанционного слежения . В экспериментальной работе Тинберген практически впервые начал по-настоящему широко и эффективно использовать макеты, имитирующие самих животных, их яйца и икру, различные стимулы – «релизеры».

Значителен его вклад и в разработку теоретических основ этологии. Упомянутые выше четыре принципа, на которых в значительной мере зиждилась новая наука, были сформулированы в 1963 году Тинбергеном в его статье «Задачи и методы этологии». Им были выявлены многие важные закономерности социального поведения животных, исследована ритуализация поведения, разработаны понятия смещенной активности, мозаичного движения, переадресованной реакции и многие другие.

Несмотря на то, что современная наука о поведении шагнула далеко вперед, по сравнению с периодом зарождения этологии, многие ее положения по-прежнему основываются на трудах Тинбергена и других классиков. Неслучайно само слово «этология» в наше время уже не отождествляется исключительно с классической интерпретацией этой области человеческих знаний о природе, а обозначает науку о поведении в целом независимо от конкретных концепций и парадигм. Кстати, первым использовать слово «этология» в широком смысле начал сам Тинберген.

Выводы по 1-му вопросу:

1. Этология – молодая наука, оформившаяся в середине 20 века. Ее предмет – поведение животных в естестественных условиях, главный метод – наблюдение.

2. Зоопсихология в отличие от этологии опирается на метод эксперимента и изучает поведение и психику животных в лабораторных условиях, в неволе.

3. Основателями этологии считаются австрийский биолог Конрад Лоренц и голландский биолог Николас Тинберген.

Этология

(от греч. ethos - привычка, характер, нрав, манера вести себя и logos - учение) - научная дисциплина, изучающая животных с общебиологических позиций и исследующая четыре его основных аспекта:

1) механизмы;

2) биологические функции;

4) эволюцию.

В центре внимания Э. видоспецифичное (характерное для данного вида животного) поведение в естественных условиях обитания. Основателями Э. являются зоологи К. Лоренц и Н. Тинберген . В развитии выделяют классический период (середина 30-х - середина 50-х гг.) и современный этап (с конца 50-х гг.). В Э. применяется морфологический подход к поведению, при к-ром поведение во многих отношениях исследуется по аналогии с тем, как морфология изучает строение тела. Согласно Лоренцу, основу видоспецифического поведения составляют инстинктивные движения (см. , ) или комплексы фиксированных действий (КФД), форма к-рых является врожденной, генетически закрепленной. Сравнительное исследование поведения у различных видов животных легло в основу этологического изучения эволюции поведения. Лоренц предложил модель инстинктивного поведения, основанную на гипотезе о физиологических механизмах нерефлекторной природы (см. ). Основные понятия этой модели, а также гипотеза Лоренца об изначальной координации поведения на уровне центральной нервной системы - все это во многом определило направление исследований Э., к-рые стремились подтвердить, скорректировать или опровергнуть эту модель. Лоренц также сформулировал концепцию импринтинга (запечатления). Тинберген создал на базе концепции Лоренца модель иерархической организации инстинктивного поведения.

В середине 50-х гг. классическая Э. подверглась резкой критике со стороны бихевиористски ориентированных исследователей поведения (см. ), к-рые отрицали существование врожденного, генетически зафиксированного поведения и утверждали, что несмотря на несомненное влияние наследственности практически все поведение животных формируется под воздействием внешней среды и научения

. Эта критика оказала серьезное влияние на развитие этологии на современном этапе. Постепенно между Э. и американской сравнительной психологией

возникли тесные контакты и активный обмен идеями. В современной Э. классическая концепция подверглась значительному пересмотру, видоизменениям и усложнениям. Этологи представляют все видоспецифичное поведение в виде спектра, на одном краю к-рого находится жестко стереотипное поведение по типу КФД, а на другом - изменчивое поведение, связанное с научением. Хотя в Э. появилась тенденция к резкой критике и даже отказу от ряда идей и понятий, относящихся к классической теории поведения, но другой общей теории, заменяющей классическую, не возникло, а с 80-х гг., на новом уровне знаний, вновь начинает расти интерес к классическим представлениям, к-рые переосмысляются и усовершенствуются.

Краткий психологический словарь. - Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС» . Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский . 1998 .

Этология

Наука о поведении животных, о «биологии поведения», об общебиологических основах и закономерностях поведения животных. Понятие и основные принципы ее сформулированы в 1895 г. Л. Долло. Рассматривает соотношение врожденного поведения инстинктивного и влияния среды. Одно из авторитетных направлений современной биологии, распространяет свои принципы и на человека; исследования этологов непосредственно интересны и для зоопсихологии (иногда даже рассматривается как вариант зоопсихологии). Вкупе с зоопсихологией этология пытается понять, каким образом врожденные механизмы, направляющие возникновение и развитие поведения, дополняются влиянием среды, с коей они взаимодействуют. Согласно ее взглядам, лишь все более углубляя знания о низших организмах, можно лучше понять основы поведения и его эволюции в животном царстве. В задачи этологии входит:

1 ) изучение филогенетического и онтогенетического развития поведения животных;

2 ) выявление значения поведения как фактора их эволюции;

3 ) выявление значения поведения как фактора их индивидуальной и популяционной адаптации.

Основное внимание при этом уделяется видотипичным (инстинктивным) компонентам поведения. Этологический анализ базируется на исследовании биологическими методами целостного акта поведенческого. Видотипичные позы и движения описываются в виде «этограмм» - систематизированных «каталогов» двигательной активности видов; путем наблюдений и экспериментов устанавливается функциональное значение этих компонент, выполняется количественный и качественный анализ внешних и внутренних факторов поведения. Особое внимание уделяется биологическим (экологическим) механизмам актов поведенческих. Уточняются связи между видами и другими таксонами животных по признакам поведения. Этология также изучает отклонения поведения животных от нормы в ситуациях экстремальных. Ее достижения применяются в животноводстве и прочих отраслях народного хозяйства, а также при разработке научных основ содержания животных в неволе (см. ; ). За последние десятилетия возросла доля исследований в одном из разделов этологии - этологии человека. Цель его - осветить биологические основы человеческой природы. Один из путей достижения цели - систематический сбор данных о способах выражения эмоций, о чувствах и различных социальных взаимодействиях у представителей различных культур. Утверждается, что во всех случаях существуют некие «универсальные» для человечества проявления (см. антропоморфизм).

Словарь практического психолога. - М.: АСТ, Харвест . С. Ю. Головин . 1998 .

ЭТОЛОГИЯ

(англ. ethology ; от греч. ethos - место жизни, образ жизни) - наука о биологических основах и закономерностях поведения животных. Главное внимание уделяется видотипичным (генетически фиксированным) формам поведения, свойственным всем представителям данного вида (инстинктивное поведение). Однако поскольку формы поведения, отражающие накопленный в процессе филогенеза видовой опыт, постоянно переплетаются с индивидуально изменчивыми формами поведения, этологические исследования простираются и на эту сферу.

В основе этологического анализа (каузального, функционального и филогенетического) лежит целостный поведенческий акт (т. н. синдром поведения ), отражающий высокую степень интеграции процессов жизнедеятельности и влияния факторов среды. Э. тесно связана с зоопсихологией , физиологией высшей нервной деятельности и нейрофизиологией . Поведение животных классифицируется и анализируется этологами по функциональным основаниям, напр.: и покой, комфортное поведение (очищение тела, купание в воде и песке, потягивание и т. п.), (передвижение) и ориентация, игровая и манипуляционная активность, питание, защита и нападение, размножение, миграционная активность и др. Большое место в этологических исследованиях занимает изучение территориального и группового поведения животных (см. ).

Большой психологический словарь. - М.: Прайм-ЕВРОЗНАК . Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко . 2003 .

Этология

В буквальном смысле - биолюгическое исследование поведения. Этологи прилагают значительшые усилия, изучая животных в их диком (естественном) состоянию. В результате длительного наблюдения за различными видами этгологи могут составить подробное огшсание, или этограмму схем товедения того или иного вида животных. К примеру, наблюденше за поведением самцов колюшки во время спаривания выявляет с:тереотипные действия и движения, характерные для всех самцов данного вида. Они собирают водоросли и склеивают их, образуя гнездо. Если приближается другой самец, они принимают особую шозу «головой вниз», которая является демонстрацией угрозы для <соперника. При приближении самки самец ведет ее к гнезду «зиггзагообразным» танцем. Когда она откладывает икру, он сопровождает ее в гнезде и оплодотворяет икринки, а затем снабжает их кгислородом энергичными движениями плавников. Этолог Нико "Гинберген полагает, что при исследовании поведения животных сследует исходить из четырех главных вопросов:

Развитие: изменяется ли шоведение животного в течение его жизни?

Причины: является ли шоведение результатом внутренних состояний или внешних стгимулов?

Функции: почему животнюе ведет себя таким образом? Какие преимущества оно пошучает?

Эволюция: каковы эволющионные причины поведения?

Ранние этологические теории о поведении животных были основаны скорее на тщательных наблюдениях и интуитивных предпосылках, чем на экспериментальных свидетельствах, обычно ассоциируемых с научной психопогивй.

Хотя этологическое исследованис поведения животных можно найти в большинстве учебников и справочников по психологии под заголовком «Сравнительная психология», между двумя этими дисциплинами существуют значительные различия. Этологи интересуются многими видами животных и схемами поведения, характерными для этих видов. С другой стороны, специалисты в области сравнительной психологии изучают ограниченное число видов и исходят из предпосылки, что можно вывести общие законы поведения, действующие для всех видов. Изучение специфического поведения является очень важной особенностью этологии. Стереотипиые схемы поведения, существующие у разных животных, привели этологов к убеждению, что такое поведение является врождениьш и иистинктивиьш. Полемика между этологией и сравнительной психологией привела к важным изменениям в научных взглядах обеих дисциплин. Психологи стали признавать роль эволюционного воздействия на процесс научения, а этологи осознали ценность взвешенного экспериментального подхода в понимании поведения животных.

Бурное развитие этологии в последние 20 лет было связано с возобновлением интереса к функции поведения (т. е. почему животные ведут себя так, а не иначе). Тем временем в социобиологии наблюдался отход от сосредоточенности на особенностях поведения и предпринимались попытки объяснить, каким образом естественный отбор мог повлиять на причины поведения. Это привело к ряду спорных высказываний о применимости эволюционных идей к человеческим существам, особенно к представлениям о природе человека (см. ).

Психология. А-Я. Словарь-справочник / Пер. с англ. К. С. Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС . Майк Кордуэлл . 2000 .

Синонимы :Смотреть что такое "этология" в других словарях:

ЭТОЛОГИЯ - (от греч. “этос” обычай, нрав, характер) наука о поведении животных в естеств. среде обитания. Во Франции термин “этология” использовался применительно к науке о поведении животных со вт. пол. 18 в.; однако для обозначения особого … Энциклопедия культурологии

Этология - Этология ♦ Éthologie Объективное изучение нравов и поведения как людей, так и животных, не включающее никаких нормативных понятий. Именно последним этология отличается от этики, так же как объективность биологии (для которой жизнь есть факт … Философский словарь Спонвиля

Этология - (от греч. ethos характер, нрав и...логия), биологическая наука о поведении животных. Создатель экологии Э. Геккель использовал термин “этология” как синоним экологии. Значительное место в этологии занимает раздел “Экологическая этология”,… … Экологический словарь

ЭТОЛОГИЯ Современная энциклопедия

ЭТОЛОГИЯ - (от греч. ethos обычай нравственный характер и...логия), биологическая наука, изучающая поведение животных в естественных условиях; уделяет преимущественное внимание анализу генетически обусловленных (наследственных, инстинктивных) компонентов… … Большой Энциклопедический словарь

Этология - (от греческого ethos обычай, нрав, характер и...логия), биологическая наука, изучающая поведение животных в естественных условиях; уделяет преимущественно внимание анализу генетически обусловленных (наследственных, инстинктивных) компонентов… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ЭТОЛОГИЯ - (греч.). Исследование индивидуальных характеров, нравов и обычаев известного народа. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. этология (гр. ethos характер, нрав + ...логия) одно из направлений в изучении… … Словарь иностранных слов русского языка

ЭТОЛОГИЯ - ЭТОЛОГИЯ, дисциплина, посвященная изучению поведения животных, особенно в природной среде обитания. Первые положения этологии сформулировали в 1920 е гг. Конрад ЛОРЕНЦ и Николас ТИНБЕРГЕН. Этологи изучают естественные схемы поведения, присущие… … Научно-технический энциклопедический словарь

ЭТОЛОГИЯ - ЭТОЛОГИЯ, и, ж. Наука о поведении животных в естественных условиях. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

наука о поведении животных, о "биологии поведения", об общебиологических основах и закономерностях поведения животных. Понятие и основные принципы ее сформулированы в 1895 г. Л. Долло. Рассматривает соотношение врожденного поведения инстинктивного и влияния среды. Одно из авторитетных направлений современной биологии, распространяет свои принципы и на человека; исследования этологов непосредственно интересны и для зоопсихологии (иногда даже рассматривается как вариант зоопсихологии). Вкупе с зоопсихологией этология пытается понять, каким образом врожденные механизмы, направляющие возникновение и развитие поведения, дополняются влиянием среды, с коей они взаимодействуют. Согласно ее взглядам, лишь все более углубляя знания о низших организмах, можно лучше понять основы поведения и его эволюции в животном царстве. В задачи этологии входит:

1) изучение филогенетического и онтогенетического развития поведения животных;

2) выявление значения поведения как фактора их эволюции;

3) выявление значения поведения как фактора их индивидуальной и популяционной адаптации. Основное внимание при этом уделяется видотипичным (инстинктивным) компонентам поведения. Этологический анализ базируется на исследовании биологическими методами целостного акта поведенческого. Видотипичные позы и движения описываются в виде "этограмм" - систематизированных "каталогов" двигательной активности видов; путем наблюдений и экспериментов устанавливается функциональное значение этих компонент, выполняется количественный и качественный анализ внешних и внутренних факторов поведения. Особое внимание уделяется биологическим (экологическим) механизмам актов поведенческих. Уточняются связи между видами и другими таксонами животных по признакам поведения. Этология также изучает отклонения поведения животных от нормы в ситуациях экстремальных. Ее достижения применяются в животноводстве и прочих отраслях народного хозяйства, а также при разработке научных основ содержания животных в неволе (=> зоопсихология; животное: поведение инстинктивное). За последние десятилетия возросла доля исследований в одном из разделов этологии - этологии человека. Цель его - осветить биологические основы человеческой природы. Один из путей достижения цели - систематический сбор данных о способах выражения эмоций, о чувствах и различных социальных взаимодействиях у представителей различных культур. Утверждается, что во всех случаях существуют некие "универсальные" для человечества проявления (-> антропоморфизм).

Этология

ethology) Э. - это наука о поведении живых организмов в их естественной среде обитания, в понятие к-рой включается не только физ. среда, но и соц. взаимодействия. Этологическое учение рассматривает тж роль естественного отбора в формировании поведения животных. Оно осн. на имплицитном допущении, что поведение в значительной степени определяется генотипами, к-рые, в свою очередь, яв-ся продуктом эволюционной истории вида. С ним связано еще одно допущение, а именно: отбор по генотипу происходил под влиянием последствий естественно появляющихся форм поведения. Поскольку именно такое поведение составляет осн. предмет изучения в Э., этологи почти не проявляют интереса к традиционным концепциям научения или менталистским понятиям. Основные понятия классической этологии Отправной точкой для развития этологического учения принято считать этограммы - всесторонние, подробные описания поведения видов в их естественной среде обитания. Данный метод берет свое начало в работах европейских натуралистов конца XIX-нач. XX в.: О. Хейнрота, Ж.-А. Фабра и Д. Сполдинга. Эти первые этологи были поражены постоянным, стереотипным характером мн. форм адаптивного поведения. В рез-те такое стереотипное поведение часто относилось к категории врожденного или инстинктивного. Этологическая концептуализация этих форм поведения была уточнена и развита в работах К. Лоренца и Н. Тинбергена. Для их обозначения был введен специальный термин - "фиксированные последовательности действий". Фиксированные последовательности действий - это видоспецифичные, стереотипные модели поведения, предположительно находящиеся под сильным генетическим контролем. Фактически, фиксированные последовательности действий настолько постоянны, что их время от времени использовали в качестве критериев для таксономической классиф. видов. К тому же они обычно вызываются специфическими стимулами (наз. релизорами, или сигнальными стимулами) и, по-видимому, продолжаются уже без участия вызвавшего их релизора. Лоренц и Тинберген полагали, что для каждой фиксированной последовательности действий у животного имеется врожденная нейрональная программа, срабатывающая только в ответ на стимулы, сходные с привычными сигнальными стимулами, встречающимися в его естественной среде обитания. Эта врожденная программа получила назв. "врожденного разрешающего механизма" (ВРМ). Тем самым разрешающие стимулы - релизоры - уподоблялись пусковым устройствам, "заводящим" ВРМ. Еще одной важной характеристикой фиксированных последовательностей действий яв-ся их высокая специфичность. Гнездостроительное, материнское и копулятивное поведение могут включать неск. таких последовательностей, но сами они слишком универсальны, чтобы рассматриваться как фиксированные последовательности действий. Современные достижения этологии. С того времени, как Лоренц и Тинберген в 1930-х гг. заложили теорет. фундамент Э., теорет. и эмпирические подходы этологов к поведению животных претерпели значительные изменения. Этологическая теория, согласно к-рой энергия для осуществления специфических действий накапливается до тех пор, пока сигнальный стимул не вызовет фиксированную последовательность действий в рез-те срабатывания ВРМ, имеет сходство с др. ранними теориями редукции побуждений (или влечений) - от К. Халла до З. Фрейда. Подобно всем этим теориям, классическая теория ВРМ далеко не безупречна в методологическом отношении вследствие изначально существующего порочного круга: единственно доступный способ измерения энергии для осуществления специфических действий - наблюдение за подлежащим объяснению поведением. К тому же нет никаких доказательств в пользу существования отдельных неврологических подсистем, соотв. каждому гипотетическому ВРМ животного. Тем не менее, классическая теория ВРМ имеет нек-рую ценность в качестве дескриптивной сх. Множество различных форм поведения запускается относительно специфическими сигнальными стимулами. Более того, мн. из этих форм поведения с течением времени приобретают пониженные пороги запуска. Важным изменением в этологической теории стало растущее признание роли научения в поведении животных, включая его влияние на фиксированные последовательности действий. В качестве одного из примеров можно назв. импринтинг, к-рый Лоренц первонач. рассматривал как врожденную реакцию следования в ответ на специфический разрешающий стимул. Последующие исслед. предоставили обильные доказательства того, что в основе приобретения импринтинга лежат простые и быстро образующиеся условные связи. И хотя специфическая фиксированная последовательность действий изначально может вызываться специфическим разрешающим стимулом, перцептивное научение начинает происходить немедленно. Следовательно, эта последовательность становятся обусловленной конфигурацией стимула, действующего как релизор. Еще одно важное преобразование Э. связано с сужением границ теорет. объяснений и категорий изучаемого поведения. Раньше теоретизирование носило широкий характер, охватывая крупные категории естественно возникающих форм поведения, хотя исслед. часто ограничивалось наблюдением за животными в естественных условиях, практически без эксперим. вмешательства. В более поздних этологических исслед. акцент переместился на доскональный эксперим. анализ конкретного поведения. Выделилась в самостоятельную область молекулярная Э., изучающая механизмы влияния единичного гена на поведение. Социобиология - еще один подход к поведению животных, возникший в недрах классической Э. Зарождение этого подхода обычно связывают с именем Э. Уилсона. Одно из осн. допущений социобиологии заключается в том, что единицами естественного отбора яв-ся отдельные гены, а не виды. Второе допущение состоит в том, что генотип коррелирует с разными типами поведения, включая нек-рые формы высокоорганизованного соц. поведения. Родственный отбор, осн. на поведении, - важное понятие в социобиологии. Это такая разновидность естественного отбора, к-рая имеет место, когда а) поведение коррелирует с генотипом и когда б) поведение увеличивает вероятность воспроизведения особей с тем же генотипом, хотя само это поведение может снижать вероятность произведения потомства у демонстрирующего его животного. Примером такого поведения может служить крик тревоги у сусликов. Издавая этот крик, конкретное животное становится более уязвимым для хищников, одновременно делая менее уязвимыми своих находящихся поблизости сородичей. Социобиологам удалось предсказать ряд феноменов поведения животных, особенно в области поведения общественных насекомых. См. также Экологическая психология, Инстинктивное поведение Дж. Кинг

ЭТОЛОГИЯ

ethology) В настоящее время под этологией понимают не науку о формировании характера, как это указано в некоторых словарях, а изучение поведения животных в естественных условиях. Наличие отношений между этологией и психоанализом обусловлено

а) возможностью того, что этология обеспечит психоанализ теорией ИНСТИНКТОВ, базирующейся на наблюдениях за животными;

б) возможностью, что некоторые из ее приемов окажутся применимыми в изучении младенцев и детей, что позволит проверить психоаналитические гипотезы о РАЗВИТИИ младенцев прямым наблюдением.

Психоаналитические авторы, такие как Spitz (1959), которые больше опираются на прямые наблюдения за младенцами, чем на терапевтическую работу, возможно, относятся скорее к этологам, изучающим человека, чем к психоаналитикам. Относительно точек пересечения психоанализа и этологии см. Lorenz on aggression (1966).

ЭТОЛОГИЯ

греч. ethos - обычай, привычка, logos - наука, учение). Раздел биологии, изучающий поведение животных в естественных условиях. Особое внимание уделяется исследованию генетически обусловленных форм поведения. Перенесение выводов Э. на изучение форм поведения человека представляет интерес, однако при этом следует учитывать социальный статус человека, поведение которого не может сводиться к сугубо биологическим механизмам, объясняться лишь ими.

ЭТОЛОГИЯ

англ. ethology; от греч. ethos - место жизни, образ жизни) - наука о биологических основах и закономерностях поведения животных. Главное внимание уделяется видотипичным (генетически фиксированным) формам поведения, свойственным всем представителям данного вида (инстинктивное поведение). Однако поскольку формы поведения, отражающие накопленный в процессе филогенеза видовой опыт, постоянно переплетаются с индивидуально изменчивыми формами поведения, этологические исследования простираются и на эту сферу.

В основе этологического анализа (каузального, функционального и филогенетического) лежит целостный поведенческий акт (т. н. синдром поведения), отражающий высокую степень интеграции процессов жизнедеятельности и влияния факторов среды. Э. тесно связана с зоопсихологией, физиологией высшей нервной деятельности и нейрофизиологией. Поведение животных классифицируется и анализируется этологами по функциональным основаниям, напр.: сон и покой, комфортное поведение (очищение тела, купание в воде и песке, потягивание и т. п.), локомоция (передвижение) и ориентация, игровая и манипуляционная активность, питание, защита и нападение, размножение, миграционная активность и др. Большое место в этологических исследованиях занимает изучение территориального и группового поведения животных (см. Этограмма).

Этология

от греч. ethos - привычка, характер, нрав, манера вести себя и logos - учение) научная дисциплина, изучающая поведение животных с общебиологических позиций и исследующая четыре его основных аспекта: 1) механизмы; 2) биологические функции; 3) онтогенез и 4) эволюцию. В центре внимания Э. - поведение в естественных условиях обитания. Основателями этологии являются зоологи К. Лоренц и Н. Тинберген.

Этология

В буквальном смысле - биологическое исследование поведения. Этологи прилагают значительные усилия, изучая животных в их диком (естественном) состоянию. В результате длительного наблюдения за различными видами этологи могут составить подробное описание, или этограмму схем поведения того или иного вида животных. К примеру, наблюдение за поведением самцов колюшки во время спаривания выявляет стереотипные действия и движения, характерные для всех самцов данного вида. Они собирают водоросли и склеивают их, образуя гнездо. Если приближается другой; самец, они принимают особую позу «головой вниз», которая является демонстрацией угрозы для соперника. При приближении самки самец ведет ее к гнезду «зигзагообразным» танцем. Когда она откладывает икру, он сопровождает ее в гнезде и оплодотворяет икринки, а затем снабжает их кислородом энергичными движениями плавников. Этолог Нико Гинберген полагает, что при исследовании поведения животных следует исходить из четырех главных вопросов: - Развитие: изменяется ли поведение животного в течение его жизни? - Причины: является ли поведение результатом внутренних состояний или внешних стимулов? - Функции: почему животное ведет себя таким образом? Какие преимущества оно получает? - Эволюция: каковы эволюционные причины поведения? Ранние этологические теории о поведении животных были основаны скорее на тщательных наблюдениях и интуитивных предпосылках, чем на экспериментальных свидетельствах, обычно ассоциируемых с научной психологией. Хотя этологическое исследование поведения животных можно найти в большинстве учебников и справочников по психологии под заголовком «Сравнительная психология», между двумя этими дисциплинами существуют значительные различия. Этологи интересуются многими видами животных и схемами поведения, характерными для этих видов. С другой стороны, специалисты в области сравнительной психологии изучают ограниченное число видов и исходят из предпосылки, что можно вывести общие законы поведения, действующие для всех видов. Изучение специфического поведения является очень важной особенностью этологии. Стереотипные схемы поведения, существующие у разных животных, привели этологов к убеждению, что такое поведение является врожденные и инстинктивные. Полемика между этологией и сравнительной психологией привела к важным изменениям в научных взглядах обеих дисциплин. Психологи стали признавать роль эволюционного воздействия на процесс научения, а этологи осознали ценность взвешенного экспериментального подхода в понимании поведения животных. Бурное развитие этологии в последние 20 лет было связано с возобновлением интереса к функции поведения (т. е. почему животные ведут себя так, а не иначе). Тем временем в социобиологии наблюдался отход от сосредоточенности на особенностях поведения и предпринимались попытки объяснить, каким образом естественный отбор мог повлиять на причины поведения. Это привело к ряду спорных высказываний о применимости эволюционных идей к человеческим существам, особенно к представлениям о природе человека (см. Эволюционная психология).

ЭТОЛОГИЯ

Термин происходит от греческих слов ethos, означающего характер или суть, и -ology, означающего изучение. Следовательно, он использовался для обозначения: 1. Исследований этики, особенно сравнительного изучения этических систем. 2. Эмпирического исследования характера человека. 3. Изучения культурных традиций. Все эти три значения, однако, редко встречаются сегодня. Этот термин в современной психологии используется почти исключительно для обозначения 4. 4. Межотраслевая наука, объединяющая зоологию, биологию и сравнительную гкмхолоото. занимающаяся тщательным наблюдением за поведением животных в их естественной среде и Разработкой теоретических характеристик этого поведения с уметом тонкого взаимодействия генетических факторов и факторов окружающей среды. Эта наука восходит к работам европейских натуралистов Лоренца. Тинбергена, юрпа, фон Фриша и других. Основной задачей отологических исследований является полный, исчерпывающий анализ поведения, используются методы естественного наблюдения. В этом отношении она обычно различается оо сравнительной психологией, пае в основном ионизуются зкслериментально-управляемые и лабораторные методы.