Введение………………………………………………………… ………..

Тема Родины

в поэзии М.Цветаевой……………………………………….

Годы эмиграции………………………………………… …………………..

Образ Москвы в

лирике поэтессы…………………………………………

Анализ стихотворения

«Тоска по Родине…»…………………………….

Черты народности

в произведениях поэтессы……………… ……………

Годы революции………………………………………… …………………

Возвращение на

Родину…………………………………………………..

Заключение…………………………………………………… …………….

Введение

Марина

Ивановна Цветаева родилась 26 сентября

1892 года в Москве. Ее отец, Иван Владимирович

Цветаев, известный искусствовед, филолог,

профессор Московского университета,

директор Румянцевского музея и основатель

Музея изящных искусств на Волхонке (ныне

Государственный музей изобразительных

искусств имени А.С. Пушкина), происходил

из семьи священника Владимирской губернии.

Мать поэтессы, Мария Александровна происходила

из обрусевшей польско-немецкой семьи,

была натурой художественной, талантливой

пианисткой, учившейся у Рубинштейна.

Отверженность и мятежность, сознание

возвеличенности и избранничества, любовь

к поверженным стали определяющими моментами

воспитания, которые сформировали облик

Цветаевой. «После такой матери мне осталось

только одно: стать поэтом», - напишет она

в автобиографическом очерке «Мать и музыка»(1934).

Благодарным воспоминанием о родителях

будут посвящены и другие очерки поэтессы.

Но все ею написанное объединено пронизывающей

каждое слово могучей силой духа.

Сила

ее стихов – не в зрительных образах,

а в завораживающем потоке все время

меняющихся, гибких, вовлекающих в себя

ритмов. Она – поэт русского национального

начала. Поэт предельной правды чувства,

Марина Цветаева, со всей своей непросто

сложившейся судьбой, со всей яростью

и неповторимостью самобытного дарования,

по праву вошла в русскую поэзию первой

половины двадцатого века. Все русские

поэты, не только двадцатого, но и других

веков обращались к теме Родины в своих

произведениях, конечно, каждый из них

чувствовал её по-своему. Мне кажется,

что эта тема важна для каждого из нас.

И у Марины Ивановны Цветаевой тема она

занимает достойное место в творчестве.

Поэтому я считаю, что тема моего реферата

актуальна.

Тема

Родины в поэзии М.Цветаевой

Произведения

М. Цветаевой отмечены глубоким чувством

родины. Россия для нее - выражение духа

бунтарства, непокорности, своеволия.

Московская Русь, ее цари и царицы, ее кремлевские

святыни, Смутное время, Лжедмитрий и Марина,

вольница Степана Разина и, наконец, неприкаянная,

кабацкая, подзаборная, каторжная Россия

- все это образы одной народной стихии:

Непотоптанный путь,

Непутевый огонь, -

Ох, Родина -

Русь, Неподкованный конь!

Марина Ивановна Цветаева - большой

и яркий поэт, привнесший в литературу

свое видение мира, мятежную и неугомонную

душу и большое, верное, любящее сердце.

Яркая, мятежная душа Марины Цветаевой

выливалась в самобытных и необычайно

талантливых стихах. Она спешила высказать

в поэзии свое восхищение и удивление

перед этим прекрасным миром, в который

ворвалась стремительно и смело, как комета.

Её стихи необычны и наполнены огромной силой переживания. ХХ век – эпоха, в которую творила Цветаева – был связан со множеством социальных потрясений, и поэтому вовсе не удивительно, что в литературе возникали совершенно новые, трагические мотивы. Но в этом сложном переплетении чувств и эмоций хорошо виден характер поэтессы, истоки которого в любви к родине, к русскому слову, к русской истории, к русской культуре, к русской природе. Русская природа для М. Цветаевой - источник творчества. В связи с ней она видит начало своей самобытности, непохожести на других:

Другие - с очами и с личиком светлым,

А я-то ночами беседую с ветром.

Не с тем - италийским

Зефиром младым, -

С хорошим, с широким,

Российским, сквозным!

Естественно, что в стихах М. Цветаевой

много проникновенных строк посвящено

русской природе. В описании пейзажа всегда

подчеркивается его русскость:

Русской ржи от меня

поклон,

Ниве, где баба застится...

Из сырости и шпал

Россию восстанавливаю.

Из сырости - и свай,

Из сырости - и серости.

"Простите меня,

мои горы!

Простите меня, мои реки!

Простите меня, мои нивы!

Простите меня, мои травы!"

Россия для Марины Цветаевой - выражение

духа бунтарства, буйного простора и безбрежной

широты.

Другие всей плотью

по плоти плутают,

Из уст пересохших -

дыханье глотают...

А я - руки настежь! -

застыла - столбняк!

Чтоб выдул мне душу -

российский сквозняк!

Годы

эмиграции

Великий

поэт России, Марина Ивановна Цветаева

вынуждена была в середине двадцатых

годов уехать вслед за мужем в

эмиграцию. Она не покидала родину по

идейным соображениям, как делали в то

время многие, а ехала к любимому, оказавшемуся

вне России. Марина Ивановна знала, что

ей будет тяжело, но выбора не было.

Так через радугу всех

планет

Пропавших - считал-то

кто их? -

Гляжу и вижу одно: конец.

Раскаиваться не стоит.

Ее стихи,

написанные в эмиграции, - это тоска

по родине, горечь разлуки с Россией.

Цветаева навсегда срослась с отчизной,

с ее вольной и отчаянной душой.

Даль, прирожденная,

как боль,

Настолько родина и

столь

Рок, что повсюду, через

всю

Даль - всю ее с собой

несу.

За границей

Цветаеву приняли восторженно, но вскоре

эмигрантские круги охладели к ней,

так как она не хотела писать пасквилей

на Россию даже ради заработка. Марина

Ивановна всегда оставалась преданной

дочерью страны, вырастившей ее, покинутой

поневоле и всегда горячо любимой. Цветаева

помнила каждый камень московских мостовых,

знакомые закоулки, страстно надеялась

вернуться в родной город. Она не допускала

мысли, что новая встреча с родиной не

состоится.

Никуда не уехали -

ты да я -

Обернулись прорехами -

все моря!

Совладельцам пятерки

рваной -

Океаны не по карману!

Все то время, пока Марина Ивановна Цветаева жила за границей, она много писала, осмысливала свое положение. Ее творческая душа жила плодотворно и напряженно. Поэзия, к сожалению, не стала для автора источником безбедного существования, но она явилась единственным способом выжить в тяжелых условиях чужбины. Тоскуя по родине, Цветаева считала себя временно выехавшей, и стихи помогали ей духовно приобщиться к великому сообществу россиян, которых она не переставала считать соотечественниками.

О неподатливый язык!

Чего бы попросту - мужик.

Пойми, певал и до меня! -

Россия, родина моя!

Ты! Сей руки своей лишусь -

Хоть двух! Губами подпишусь

На плахе: распрь моих

земля -

Гордыня, родина моя!

Творчество

периода эмиграции проникнуто чувством

гнева, призрения, убийственной иронией,

с которой она клеймит весь

эмигрантский мир. В зависимости

от этого стилистический характер поэтической

речи. Прямая наследница традиционного

мелодического и даже распевного строя,

Цветаева решительно отказывается от

всякой мелодики, предпочитая ей сжатость

нервной, как бы стихийно рождающейся

речи, лишь условно подчиненной разбивке

на строфы. Находясь за границей, Цветаева

очень реально оценивала достоинства

тех мест, которые ее окружали. Она всегда

умела оставаться патриоткой, чтя красоту

России, запавшую с детства в душу. Марина

Ивановна нередко писала, что местные

красоты не затмят в ней образ прекрасной

и желанной России. Это не было бездумным

неприятием чужой земли, просто Цветаевой

хотелось на родину, и ничто не могло заменить

знакомых и любимых с детства пейзажей.

До Эйфелевой - рукой Подать!

Подавай и лезь. Но каждый

из нас - такое

Зрел, зрит, говорю, и

днесь,

Что скучным и некрасивым

Нам кажется ваш Париж.

"Россия моя, Россия,

Зачем так ярко горишь?"

Вслед за

великими поэтами России Марина Ивановна

Цветаева пронесла в душе и воспела

в лирике большое и святое чувство

к родине. Покинув страну из-за мужа

- белого офицера, она в душе никогда не

считала себя эмигранткой, жила интересами

России, восхищалась ее успехами и страдала

из-за неудач. Цветаева ни строчки не написала

против родины, обернувшейся к автору

мачехой. Марина Ивановна винила во всех

своих несчастьях себя, страстно мечтала

вернуться в Россию. Даль, прирожденная,

как боль, Настолько родина и столь - Рок,

что повсюду, через всю Даль - всю ее с собой

несу! Человеку не дано распоряжаться

судьбой, к Марине Ивановне жизнь очень

часто оборачивалась спиной, показывая

трудности и испытания, но Цветаева никогда

не роптала, гордо и терпеливо несла свой

"крест", оставаясь верной себе, своим

|принципам и идеалам. От неиспытанных

утрат - Иди - куда глаза глядят! Всех стран

- глаза, со всей земли - Глаза, и синие твои

Глаза, в которые гляжусь: В глаза, глядящие

на Русь. В стихах, обращенных к сыну, Цветаева

советует не отрываться от родных корней,

быть патриотом своей страны. За границей

поэтесса следит за событиями, происходящими

в России. Она пишет стихи о челюскинцах,

гордится, что они - русские.

За вас каждым мускулом

Держусь - и горжусь:

Челюскинцы - русские!

Дорогой ценой купленное отречение

от мелких "вчерашних правд" в

дальнейшем помогло М. Цветаевой

мучительным путем, но все же прийти

к постижению большой правды века.

Именно там, за рубежом, Марина Ивановна,

пожалуй, впервые обрела трезвое знание

о жизни, увидела мир без каких бы то ни

было романтических покровов.

«Мой настоящий

читатель - в России», - утверждала она,

живя во Франции. И упрямо повторяла:

«Печатайся я в России – каждый нашёл

бы своё ».

Ей было двадцать

девять, когда она уехала из России.

Сорок семь исполнилось через

три месяца после возвращения

на Родину. Эмиграция оказалась тяжким

для нее временем, а под конец

и трагическим.

Изоляция от

русского читателя и неуют быта заграницей

– год от году это требовало всё больше

сил противостояния, превозможения. Трудно

отказаться от невольно возникающего

вопроса: не оказались ли, несмотря ни

на что, эти годы выигранными у судьбы?

Пусть в нищете и непризнании, но сколько

создала она за эти семнадцать лет!

И сколько из

этих произведений она посвятила

своей любимой Родине!

Волшебство

немецкой феерии,

Томный

вальс немецкий и

простой,

А

луга в покинутой

России,

Зацвели

куриной слепотой.

Милый

луг! Тебя мы так любили

С

золотой тропинкой

у Оки…

Меж

стволов снуют

автомобили

Золотые

майские жуки.

Самое ценное, самое несомненное

в зрелом творчестве Цветаевой -

ее неугасимая ненависть к “бархатной

сытости” и всякой пошлости. В дальнейшем

творчестве М. Цветаевой все более

крепнут сатирические ноты. В то же время

в М. Цветаевой все более растет и укрепляется

живой интерес к тому, что происходит на

покинутой Родине. Тоска по России сказывается

в таких лирических стихотворениях, как

“Рассвет на рельсах”, “Лучина”, “Русской

ржи от меня поклон”, “О неподатливый

язык...”, сплетается с думой о новой Родине,

которую поэт еще не видел и не знает.

Где-то далеко родные поля, вобравшие в

себя запах раннего утра, где-то далеко

родное небо, где-то далеко родная страна.

И с ней равнодушно разделяют Марину Цветаеву

километры дорог.

В некой разлинованности

нотной

Нежась наподобие простынь -

Железнодорожные полотна,

Рельсовая режущая синь.

Большинство произведений,

которые писала Цветаева на чужбине,

как правило, выходило в свет благодаря

журналам «Воля России» и «Последние новости».

К 30-м годам Марина Цветаева совершенно

ясно осознала рубеж, отделивший ее от

белой эмиграции. Всё непреодолимей становится

дистанция между поэтической, крылатой

душой и новой, «бескрылой» Русью.

Важное значение для понимания поэзии

Цветаевой, которую она заняла к 30-м годам,

имеет цикл “Стихи к сыну” и сборник стихотворений

“Вёрсты”.

...Край

мой, край мой,

проданный

Весь,

живьем, с зверьем,

С

чудо-огородами,

С

горными породами,

С

целыми народами,

В

поле без жилья,

Стонущими:

-Родина!

Родина

моя!

Богова!

Богемия!

Не

лежи как пласт!

Бог

давал обеими

И

опять подаст!

В

клятве руку подняли

Все

твои сыны –

Умереть

за родину

Всех

– кто без страны!

Марина

Цветаева всегда восхищалась страной,

в которой она родилась, она знала,

что ее родина загадочна и необычайна.

в ней крайности порой соединяются без

всяких переходов и правил. Что может быть

теплее своей земли, вскормившей и вырастившей

тебя, как мать, без которой нельзя обойтись,

которую нельзя предать? Ширь и просторы

родного края, ветер "российский, сквозной"

- вот, что впитала в себя Марина.

Тоска по России сказывается в таких лирических

стихотворениях, как "Рассвет на рельсах",

"Лучина", "Русской ржи от меня

поклон", "О неподатливый язык...",

сплетается с думой о новой Родине, которую

поэт еще не видел и не знает:

Покамест день не встал

С его страстями стравленными,

Из сырости и шпал

Россию восстанавливаю.

Образ Москвы в лирике поэтессы.

Многие

поэты до Марины Цветаевой обращались

к теме родины в своих стихотворениях.

Однако каждый переживал происходящее

по-своему. Своё чувствование России было

и у Цветаевой. Удивительно, но ранняя

патриотическая тематика связана с темой

детства, причём у последнего есть одна

яркая примета, которая следовала вместе

с поэтессой всю жизнь:

Красною

кистью

Рябина зажглась.

Падали листья.

Я родилась.

Ее ранние

стихи проникнуты нежностью к

Москве, где она родилась.

И льется аллилуя

На смуглые поля.

-Я в грудь тебя целую,

Московская земля!

Не забывала она и о Тарусе, где проводила

детские и отроческие годы.

Но и с калужского

холма

Мне открывалася она-

Даль - тридевятая земля!

Чужбина, родина моя!

Строчки

эти незатейливы, но за простотой

стиха и сюжета кроется действительно

глубокий смысл. Рябина и осенние

листья – это больше, чем явления

природы. Для Цветаевой это те звёзды,

под которыми она родилась. Так же свято

для неё и место рождения, её малая родина

– Москва. Чем был для поэтессы этот город?

Прежде всего Москва была культурным центром

России. Это неудивительно – отец Цветаевой

основал Румянцевский музей. Сестра Марины

Анастасия Цветаева потом вспомнит: «Мы

шли по Тверскому бульвару в белых пикейных

платьях. … Череда деревьев – целая верста

их, аллея Онегинская, за спиной чугунного

Пушкина была осыпана зеленью почек».

Для поэтессы любимый маршрут прогулки

мало чем отличается от исторического

движения целой страны. Недаром один из

её циклов назван «Вёрсты», при этом он

рассказывает о судьбе страны, а главная

героиня – скиталица, обходящая русскую

землю. Она напоминает губку, жадно впитывающую

происходящее вокруг, дух русской жизни.

Путник – не прохожий, ему не важно, где

он идёт, лишь бы это была его Россия:

Мой

путь не лежит мимо

дому – твоего.

Мой путь не лежит мимо

дому – ничьего.

И всё

же скитания средь далёких распутий

и кривых дорог никогда не заменят поэтессе

Москву. Известно, что в своём «ремесле»

она имела «конкурентку» в лице Анны Ахматовой.

Тем не менее, тематику городов они разделили

между собой очень быстро: Ахматова осталась

верна новой, Цветаева – древней столице.

Об этом последняя скажет в своём стихотворном

послании Анне:

Соревнования

короста

В нас не осилила родства.

И поделили мы так просто:

Твой – Петербург, моя

– Москва.

Москва

Цветаевой – это горящие купола,

«гробницы в ряд», в которых

«царицы спят и цари». Культурная

столица для поэтессы означает не просто

высокопарный термин, а хранилище древних

традиций и духовных заповедей. Сама Цветаева

ощущает себя «болярыней Мариной», оплаканной

всем народом, то есть подвижницей, непокорной

дочерью страны. Но судьба её сложилась

так, что ей пришлось оплакивать саму старую

Русь, а с ней и Москву, в годы революционных

испытаний. Поэтесса сравнивает происходящее

с прежними напастями, свалившимися на

плечи столицы: «Гришка-вор тебя не ополячил,

/ Пётр-царь тебя не онемечил». Цветаева

верит в духовную мощь Святой Руси, которая

воплощена в московском гербе – недаром

ему (точнее, Георгию Победоносцу) посвящено

одно из стихотворных посланий: «…докажи

– народу и дракону - / Что спят мужи, сражаются

иконы». Но советское правительство нанесло

ещё один удар по патриархальности москвичей

– запретило посещение Кремля. Реакция

Цветаевой не заставила себя долго ждать:

«Запрет на Кремль? Запрета нет на крылья!»

Вскоре Цветаева оказывается в эмиграции,

где проводит тяжёлые годы в чужих странах.

Связь с родиной из яви превращается в

бесконечные, нелёгкие воспоминания.

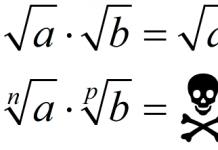

Анализ

стихотворения «

Тоска по родине…»

Тоска

по родине! Давно

Разоблачённая морока!

Мне совершенно всё

равно –

Где совершенно-одинокой

Быть…

Это одно из самых

известных стихотворений М.И. Цветаевой

о Родине. Биение горячего, страстного

сердца передаётся и ритмом стихотворения.

В нём нет чёткой последовательности ударных

и безударных слогов, здесь особый цветаевский

ритм, которому не свойственна мерность.

Если клаузулы 1-й и 3-й строк - точная рифма,

то 2-й и 4-й - неточная: “домой - базарной

- мой - казарма”, “среди - пленным -

среды - непременно”. Эта “неотточенность”,

нарочитая шероховатость - свидетельство

сиюминутности речи, искренности..В стихотворении

есть своеобразные повторы. Мы видим в

тексте целое родовое гнездо однокоренных

слов слову “родина”: родным

(роднее

- форма данного прилагательного),

родившаяся

(душа), родимого

(пятна). В произведении им противопоставлены

контекстуальные антонимы: родина

- “госпиталь или казарма”, родной

язык - “безразлично - на каком непонимаемой

быть встречным!”, “роднее

бывшее - всего” - “всего равнее”. (Здесь

умышленно допущена грамматическая неточность:

наречие, не имеющее степеней сравнения,

употреблено в сравнительной степени

- это знак своеобразной самоиронии.)

А в словах “душа, родившаяся где-то”

звучит глобальная отстранённость от

конкретного времени и пространства. От

связи с родной землёй вовсе не осталось

следа:

Так край

меня не уберёг

Мой, что и самый зоркий сыщик

Вдоль всей души, всей - поперёк!

Родимого пятна не сыщет!

В частом использовании

однокоренных слов есть определённый

смысл. Трудно не согласиться с пословицей:

“Где больно, там рука; где мило, там глаза”.

Сердце болит из-за отрешённости от родного,

именно поэтому так горячо доказывается

нелюбовь. Не только М.И. Цветаева, а многие,

обречённые на странничество вихревыми

годами социальных перемен, испытывали

щемящую тоску по родине. Эта тоска определяла

тематику и интонации их творчества. Обратимся

вновь к воспоминаниям Н.Берберовой: “И

в Мережковском, и Ремизове чувствовалась

скрываемая ими страшной силы тоска по

России. Скрывалась она постоянно, но прорывалась

время от времени какой-то болью в лице,

или в слове, или во взгляде, или ещё -

в молчании посреди разговора”. Семь восклицательных

знаков - свидетельство экспрессивности

речи. В стихотворении на десять четверостиший

- семнадцать тире. Их постановка связана

со смысловым выделением слов и словосочетаний,

эти знаки по-своему связаны с экспрессивностью

поэтического монолога. Тире - любимый

знак М.И. Цветаевой, он в смысловом отношении

самый выразительный в русском языке.

Нельзя поверить в равнодушие героини,

если читаешь, что называется, “по нотам”.

Интересно стихотворение и в интонационном

отношении: от напевной и говорной интонации

поэтесса переходит к ораторской, срывающейся

на крик.

Мне безразлично

- на каком

Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн

Глотателем, доильцем сплетен...)

Двадцатого столетья - он,

А я - до всякого столетья!

В стихотворении

мы видим и особый цветаевский приём -

использование эмфатической

паузы

, требуемой не синтаксисом, а напором

чувств.

Мне

совершенно все равно

–

Где

совершенно одинокой

Быть,

по каким камням домой

Брести

с кошелкою базарной

В

дом, и не знающий,

что – мой,

Как

госпиталь или казарма…

Цветаева

заявляет и о презрении к языку,

который она так любила, с которым

так мастерски обращалась:

Не

обольщусь и языком

Родным,

его призывом млечным.

Мне

безразлично –

на каком

Не

понимаемой быть встречным!

И

вдруг попытка издевательства обрывается

беспомощно, на полуслове, заканчивается

глубочайшим душевным выдохом, переворачивающим

весь смысл стихотворения в душераздирающую

трагедию любви к родине:

Но

если по дороге –

куст

Встает,

особенно – рябина…

В смысловом

отношении значимо и многоточие. Особенно

ощутима его роль в конце предложения.

Это многоточие красноречиво и однозначно:

героиня навеки связана с родной землёй,

если куст рябины вызывает трепет сердца,

изболевшегося в вынужденной бездомности.

Эти три точки в конце – немое признание

в любви к России, пожалуй, самое сильное,

невыразимое словами. Это и есть самый

высокий патриотизм, глубочайшее чувство,

которое не смогут передать даже гениальнейшие

стихи. Родина живёт в сердце героини стихотворения,

именно поэтому так страстно звучит её

монолог, так много эмоций в него вложено.

Неоромантизм

не оформился в русской литературе

как особое течение, но в произведениях

поэтессы мы видим черты романтического

героя: чувство неизбывного одиночества,

противостояние другим людям, уверенность

в собственной исключительности. Некоторые

литературоведы утверждают также, что

М.И. Цветаева в 30-е годы стала преемницей

футуризма по боковой линии. Не случайно

в её лирике романтическое миропонимание

соединено с футуристическими приёмами.

Один из них - антисинтаксический

метрический строй

:

...Где

- совершенно одинокой

Быть...

...Быть вытесненной - непременно -

В себя...

В строке не умещается

неделимое в смысловом отношении

словосочетание, синтаксическая конструкция.

В этом

стихотворении 1934 года весь сплав горьчайших

мыслей и чувств достигает звеняще-надрывной

силы и уже, кажется, граничит с полным

разочарованием и тоской:

Всяк

дом мне чужд, всяк

храм не пуст,

И

всё - равно и всё

– едино.

С.Рассадин отмечает,

что стихотворение «Тоска по родине!..»,

возможно, не самое знаменитое произведение

М.И. Цветаевой, но оно хватает за душу,

как немногие. Особое значение исследователь

придаёт двум последним строкам. На протяжении

38 строк утверждалась привычная отторженность,

а последние 2 строки полностью перевернули

стихотворение, и тоска по родине, объявленная

фикцией, “разоблачённой морокой”, становится

живой неизбывной болью. С.Рассадин пишет:

“Приходит в голову мысль - странная,

если не выразиться резче: а если, не приведи

Бог, сердце остановилось на 38-й строке...

что тогда мы сказали бы об этих стихах?”

Лидия Чуковская

вспоминает, что однажды в Чистополе,

когда М.И. Цветаева, не желая возвращаться

в Елабугу, задержалась у знакомых, поэтесса

прочитала это стихотворение без последних

двух строк. У Лидии Чуковской от услышанного

произведения осталось ощущение смирения

М.И. Цветаевой с горечью отрешённости

и бездомности. И только спустя много лет,

после приобретения самиздатовской книги

М.И. Цветаевой, она поразилась глубине

внутреннего противоречия, открывшегося

с помощью двух последних строк.

Во многих произведениях

М.И. Цветаевой понятия “родина” и “рябина”

слиты воедино. Аллегорическая связь обозначена

в стихотворении «Рябину рубили...», в нём

есть поэтические строки, также скрепляющие

это единство:

Сивилла!

Зачем моему

Ребёнку - такая судьбина?

Ведь русская доля ему...

И век ей: Россия, рябина...

Россия, судьбина, родина, Марина - этот смысловой ряд смыкается понятием “рябина”. Соотношение “родина–рябина” укладывается в формулу синекдохи. Мы понимаем, что нет темы больнее, чем тема России, нет единства прочнее, чем единство с духовностью, культурой своего народа. М.И. Цветаева в письме к Тесковой (1930) восклицает: “Как Вы глубоко правы - так любить Россию! Старую, новую, красную, белую - всю! Вместила же Россия - всё... Наша обязанность, вернее, обязанность нашей любви - её всю вместить”.

Черты народности в произведениях поэтессы.

Россия у М. Цветаевой - многокрасочный и многозвучный мир. В центре его - образ русской женщины "с гордым видом, с бродячим нравом". Эта героиня надевает разные личины. Она и московская стрельчиха, и неукротимая боярыня Морозова, и тишайшая "бездомная черница", и ворожея-чернокнижница, а чаще всего - бедовая осторожная красавица, "кабацкая царица". В ней - широта, размах и удаль русского национального характера:

Целовалась с нищим, с вором, с горбачом,

Со всей каторгой гуляла - нипочем!

Алых губ своих отказом не тружу,

Прокаженный подойди - не откажу.

Россия в стихах М. Цветаевой - не только

тема. Она - внутри цветаевских стихов.

Устойчивая черта цветаевского стиля

- интонация русской народной песни:

Кабы нас с тобой да судьба свела -

Ой, веселые пошли бы на земле дела!

Не один бы нам поклонился град,

Ох, мой родный, мой природный, мой безродный брат!

Основное развитие,

по которому пошло развитие поэзии Цветаевой,-

было народное, или, как она сама говорила

«русское». Оно обозначилось ещё в 1916 году,

и стихи этого типа с каждым годом всё

больше избавлялись от литературности,

становились более естественными.

И в стихах всё увереннее звучала русская

народная «молвь». Обделенная сказкой

в детстве, не имевшая традиционной и чуть

ли даже не обязательной для русского

поэта няни (вместо нее бонны и гувернантки),

Цветаева жадно наверстывала упущенное.

Сказка, былина, причеть, огромный, густо

населенный пантеон славянских языческих

божеств – весь этот многоцветный поток

хлынул в ее сознание, в память, в поэтическую

речь. Ее поражал язык, переливчатый,

многострунный. Крестьянские корни ее

натуры, шедшие из отцовской владимирско-талицкой

земли словно зашевелились в глубине поэтического

сознания. Русскому фольклору не понадобилось

трудно и долго обживаться в ее душе: он

просто в ней очнулся.

От русской

народной песни - все качества лучших

цветаевских стихов: открытая эмоциональность

и бурный темперамент, полная свобода

поэтического дыхания, крылатая легкость

стиха, текучесть всех стиховых форм, умение

вывести из одного слова целый ряд образов.

Отсюда же и весь ландшафт цветаевской

лирики: высокое небо и широкая степь,

ветер, звезды, костры, соловьиный гром,

скачка, погоня, ямщики, бубенцы, "рокот

веков, топот подков".

Стихи М. Цветаевой отмечены кровной связью

с русской культурой.

и т.д.................

Урок-семинар по теме: «М.И. Цветаева. Лирика. Тема России – важнейшая в творчестве поэтессы» проводится на основе самостоятельной работы в малых группах. Задания для каждой группы разработаны так, чтобы учащиеся провели самостоятельное исследование развития темы России в творчестве Цветаевой, обусловленное трагедией личной судьбы поэтессы и судьбы целого поколения, которому суждено было пройти через испытание эмиграцией, а на родине оказаться «на чужбине».

Этапы работы над материалом урока помогают развивать навыки самостоятельной работы, интерес и творческое воображение, познавательную активность учащихся:

- знакомство с биографией Марины Цветаевой и ее увлеченностью литературой и русской культурой;

- первые поэтические сборники стихов Цветаевой и их признание

М. Волошиным;

- история любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона и поклонение мужу;

- развитие темы России в период эмиграции (стихи, обращенные к сыну);

- стремление поэтессы вернуться на Родину и возвращение исторической Родины сыну;

- сравнительный анализ стихотворений «Родина» и «Тоска по Родине! Давно…»;

- составить вопросы кроссворда по теме урока и ответить на вопросы;

- выучить наизусть одно стихотворение поэтессы (выработка навыка выразительного чтения стихотворного текста).

Тема взаимоотношений поэта и государства очень болезненная для многих поколений русских писателей и поэтов. Значительное место на уроке занимает чтение стихотворений Марины Цветаевой – от первых, юношеских «Моим стихам, написанным так рано…» до философских «Тоска по Родине! Давно…» и «Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь?»

Скачать:

Предварительный просмотр:

Уроки №№

Лирика М. Цветаевой (1892-1941). Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность цветаевской лирики.

Тема Родины, «собирание» России в произведениях М. Цветаевой.

Пояснительная записка

Изучение русской поэзии начала XX века позволяет выполнить сравнительный анализ развития традиционной темы в литературе – темы России – в творчестве А. Блока и С. Есенина, М. Цветаевой и А. Ахматовой.

Урок-семинар по теме: «М.И. Цветаева. Лирика. Тема России – важнейшая в творчестве поэтессы» проводится на основе самостоятельной работы в малых группах. Задания для каждой группы разработаны так, чтобы учащиеся провели самостоятельное исследование развития темы России в творчестве Цветаевой, обусловленное трагедией личной судьбы поэтессы и судьбы целого поколения, которому суждено было пройти через испытание эмиграцией, а на родине оказаться «на чужбине».

Этапы работы над материалом урока помогают развивать навыки самостоятельной работы, интерес и творческое воображение, познавательную активность учащихся:

- знакомство с биографией Марины Цветаевой и ее увлеченностью литературой и русской культурой;

- первые поэтические сборники стихов Цветаевой и их признание

М. Волошиным;

- история любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона и поклонение мужу;

- развитие темы России в период эмиграции (стихи, обращенные к сыну);

- стремление поэтессы вернуться на Родину и возвращение исторической Родины сыну;

- сравнительный анализ стихотворений «Родина» и «Тоска по Родине! Давно…»;

- составить вопросы кроссворда по теме урока и ответить на вопросы;

- выучить наизусть одно стихотворение поэтессы (выработка навыка выразительного чтения стихотворного текста).

Тема взаимоотношений поэта и государства очень болезненная для многих поколений русских писателей и поэтов. Значительное место на уроке занимает чтение стихотворений Марины Цветаевой – от первых, юношеских «Моим стихам, написанным так рано…» до философских «Тоска по Родине! Давно…» и «Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь?»

Исследование темы трагической судьбы поэта в трагический период исторической судьбы России (метод обучения в сотрудничестве)

Карточка-словарь литературоведческих терминов

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с личностью поэтессы, ее творческим наследием;

Совершенствовать самостоятельную работу в малых группах на основе опережающих заданий по теме урока;

Совершенствовать работу над развитием темы Родины в русской поэзии начала XX века;

Формировать у обучающихся представление о судьбе творческой личности в тоталитарном государстве.

ТИП УРОКА : изучение нового материала на основе самостоятельной работы; урок – семинар.

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ: беседа, исследовательский – работа над сравнительным анализом стихотворений, диалогический – индивидуальные и групповые задания по теме.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ:

История России. Россия в начале ХХ века. Русская эмиграция после Октябрьской революции 1917 года. Культура России первой половины ХХ века.

НАГЛЯДНОСТЬ, ТСО: портрет М.И. Цветаевой, сборники стихов, выставка по теме урока, видеофрагмент «Таруса Марины Цветаевой», книга воспоминаний Анастасии Цветаевой, карточки-информаторы.

ЭПИГРАФ К УРОКУ: Разбросанным в пыли по магазинам.

(Где их никто не брал и не берет!)

Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед. М. Цветаева (1913)

«Россия моя, Россия,

Зачем так ярко горишь?» М. Цветаева (1931)

ЗАПИСИ НА ДОСКЕ:

Согласны ли вы с высказыванием М. Цветаевой, что

СЛОВАРНАЯ РАБОТА: сравнения, метафора.

I. Оргмомент

1. Проверка присутствующих и готовности учащихся к началу урока.

2. Подготовка учащихся к восприятию нового материала.

3. Сообщение темы и цели урока.

II. Вступительное слово преподавателя

1. Учащиеся читает стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…»

2. На фоне видеофрагмента преподаватель объясняет, зачем необходимо обращаться к фактам биографии М. Цветаевой.

III. Изучение нового материала на основе опережающих заданий.

А . Опережающие задания

Тема: «М.И. Цветаева. Жизнь. Творчество. Судьба»

№ п/п | Вопросы по теме | Ответы на вопросы | Современники о М. Цветаевой |

Когда и где родилась М. Цветаева? Ее происхождение (кратко об отце и матери). | |||

Какое образование получила М. Цветаева? Как это отразилось на ее творчестве и судьбе? | |||

Как начинается поэтическая деятельность М. Цветаевой? В чем состоит особенность ранней лирики поэтессы? (Покажите на примере одного сборника). | |||

20-х годов? В чем состоит необычность этой лирики М. Цветаевой? | |||

По какой причине М. Цветаева покидает Россию в 1922 году и в течение 17 лет не может возвратиться к своим истокам? Расскажите историю любви и историю семьи М.Цветаевой и С. Эфрона. | |||

Как происходило возвращение М. Цветаевой на родину? Как приняла советская Россия этот приезд поэтессы? |

Б. Работа над опережающими заданиями в малых группах (при выполнении задания учитывается участие всей группы и каждого участника в ней).

А. 1. Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября 1892 года в Москве в семье профессора Московского университета, основателя и директора Музея изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина) Ивана Владимировича Цветаева. Мать – Мария Александровна Мейн – из обрусевшей польско-немецкой семьи, одна из одаренных учениц Николая Рубинштейна. «Мама и папа были совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы – музыка и стихи, у папы - наука».

2. О своем рождении Марина Цветаева написала в стихотворении:

Красною кистью рябина зажглась,

Падали листья, я родилась.

Спорили сотни колоколов.

День был субботний Иоанн Богослов.

«Красною кистью…» )

3. Из-за болезни матери семье часто приходилось переезжать с места на место, в том числе и за границу. Детство Марины прошло в Трехпрудном переулке в Москве и на даче, на Оке, близ города Таруса Калужской губернии. В 16 лет Марина совершила свою первую самостоятельную поездку – в Сорбонну, где прослушала курс истории старофранцузской литературы. В то же время она помогала отцу в создании музея – «любимого детища семьи». После смерти матери Марина, прекрасно владевшая немецким и французским языками, практически вела всю иностранную переписку отца.

4. Сестры Марина и Анастасия осиротели рано. Мать скончалась от туберкулеза, когда старшей было 14 лет, а младшей – 12. Летом 1906 года, возвращаясь после очередного лечения, не доехав до Москвы, Мария Александровна умирает.

Б. 1. Начала печататься в 16 лет, до революции в России вышли три книги ее стихов: «Вечерний альбом» (1910), «Волшебный фонарь» (1912), «Из двух книг» (1913). Первый поэтический сборник издан в 1910 году, когда Марина учится в гимназии. Во время поездки в Коктебель она знакомится с Максимилианом Волошиным.

В 1913 году умирает отец Иван Владимирович.

2. Главное достоинство первых поэтических сборников «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь» состоит в том, что в них обнаружилось драгоценнейшее качество ее как поэта – тождество между личностью и словом. Максимиан Волошин высоко оценил первый поэтический сборник, заявив:

Ваша книга – это весть «оттуда»,

Утренняя, благостная весть…

Я давно уж не приемлю чуда…

Но как сладко слышать: «Чудо есть!»

(Учащаяся читает стихотворение «Идешь на меня похожий» )

3. В 20-е годы были изданы две книги с одинаковым названием «Версты», в которых была собрана лирика 1914-1921 годов. Одна из книг не получила признания не только среди читателей, но и в поэтических кругах.

(Учащаяся читает стихотворение «Кто создан из камня…» )

В. 1. История любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона (заслушивание индивидуальных заданий).

В Коктебеле происходит знакомство с будущим мужем Сергеем Эфроном, которому 17 лет. Через полгода они поженились. В 1912 году выходит вторая книга стихов «Волшебный фонарь» и рождается первая дочь Ариадна. Цветаева адресовала Сергею Эфрону более 20 стихотворений. Вот строки из письма Марины: «Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне, он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом – весь в мать. А мать его была красавицей и героиней». Она потонула в счастье, верила в сказочность жизни и вечность любви. Любовь изменила внешность и озарила поэзию Марины Цветаевой.

(Учащаяся читает стихотворение «Ждут на пыльные дороги» )

2. В облике Сергея отразились великолепные и достойные лики героев из прошлого, поэтому стихотворение, написанное 26 декабря 1913 года, адресовано Цветаевой генералам двенадцатого года, но посвящено мужу:

Вам все вершины были малы

И мягок – самый черствый хлеб,

О молодые генералы

Своих судеб.

(Учащаяся читает стихотворение «Генералам двенадцатого года» )

Г. Начало развития темы России в творчестве М. Цветаевой связано с Москвой, в которой она чувствовала себя легко и счастливо, несмотря на переживания и жизненные неудобства. Цикл стихов о Москве – это Москва Марины Цветаевой: старинная и величественная, гордая и героическая, традиционная и народная.

«Стихи о Москве» )

Д. 1. Годы эмиграции и изгнания 1922-1939 г.г. Муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон был офицером, воевал в добровольческой армии и эмигрировал вместе с остатками этой армии. Неприятие сборника «Версты» и ощущение ненужности в России, неизвестность судьбы мужа, бытовая неустроенность, смерть дочери, голод послужили главными причинами ее эмиграции.

Цикл стихов «Лебединый стан» посвящен Белой армии. Это реквием обреченной жертвенности белому движению, реквием скорбному пути мужа. Они встретились в Берлине, переехали в Прагу, где прожили три года, а потом уехали во Францию, где прожили тринадцать с половиной лет.

2. Трагедия потери Родины выливается в эмигрантской поэзии Цветаевой в противопоставление себя – русской – всему нерусскому и потому чуждому. Индивидуальное «я» становится частью единого русского «мы»:

Россия моя, Россия,

Зачем так ярко горишь?

(Учащаяся читает стихотворение «Лучина» )

3. Главный мотив – трагическое звучание потери Родины , сиротства, а особенно – тоска по Родине:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И все – равно, и все – едино.

Но если по дороге – куст

Встает, особенно – рябина.

(Учащиеся читают стихотворения «Тоска по Родине! Давно…» и «Родина» )

4. Марина Цветаева мечтала вернуться на Родину , но больше всего вернуть историческую Родину сыну Георгию (родился в 1925 году).

(Учащиеся читают стихотворения из цикла «Стихи к сыну» )

5. Старшая дочь Ариадна Эфрон, выросшая, по словам Марины Цветаевой, из ее стихов, разделившая с матерью все ее горести и беды и сполна испившая горя своего (8 лет сталинских лагерей, 6 лет ссылки – и только потом реабилитация), писала: «…Нужно было столько пережить и перестрадать, чтобы дорасти до понимания собственной матери».

Е. «И – главное – я ведь знаю, как меня будут любить (читать – что!) через сто лет!»

Возвращение на Родину. 12 июня 1939 года Марина Цветаева отплыла из Франции на родину навстречу бедам и гибели. Мир «железного» века петлей захлестнул ей горло. Арестованы муж и дочь. Задерживают издание книжки стихов. Нет в живых А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, Н. Гумилева. Не на что жить.

Ё. 31 августа 1941 года Марина Цветаева добровольно ушла из жизни в татарском г. Елабуга.

«А меня простите – не вынесла».

IV. Работа над заданиями в малых группах по теме Родины в лирике

М. Цветаевой.

План раскрытия темы Родины в лирике М. Цветаевой «РОССИЯ моя, РОССИЯ, зачем так ярко горишь?» | |

Трагедия потери Родины выливается в эмигрантской поэзии Цветаевой в противопоставление себя – русской – всему нерусскому и потому чуждому. Индивидуальное «я» становится частью единого русского «мы» (стихотворение «Лучина», 1931). |

|

«России меня научила революция». Россия всегда была в ее крови – с ее историей, бунтующими героинями, цыганами, церквями и Москвой, в которой всегда ощущала себя детищем города, «отвергнутого Петром». |

|

Главный мотив стихов Марины Цветаевой периода эмиграции – трагическое звучание потери Родины, сиротства, а особенно – ТОСКА ПО РОДИНЕ (стихотворение «Тоска по Родине! Давно…», 1934). |

|

Верность традиции быть всегда рядом с Россией даже тогда, когда это невозможно. В поэзии М. Цветаевой воплощалась любовь к русской речи, ко всему русскому. Мечта поэтессы состояла в том, чтобы возвратить своему сыну родину – его Россию («Стихи к сыну»). |

|

«Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови». Дорогой ценой купленное отречение в дальнейшем помогло Цветаевой прийти к постижению ПРАВДЫ ВЕКА. |

|

«Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России» (статья «Поэт и время»). |

V. Закрепление материала на основе ответов учащихся по теме урока.

- Решение кроссворда по ходу обсуждения вопросов.

- Чтение наизусть стихов М. Цветаевой.

3. Обсуждение материалов по вопросам. Обобщение материала урока через главную цитату, которая стала жизненной убежденностью Марины Цветаевой: «всякая современность в настоящем – сосуществовании времен, концы и начала, живой узел – который только разрубить».

VI. Заключительный этап урока.

- Домашнее задание.

С. 308-318 (по учебнику С.А. Зинина и В.А. Чалмаева, часть 1), заполнить таблицу жизненных и творческих исканий. Выучить стихотворение М. Цветаевой.

- Написать размышление на тему: «С чего начинается Родина?»

- Выставление оценок. Подведение итогов урока.

Приложение № 1

Задания в малых группах по теме урока:

«М.И. Цветаева. Тема Родины, «собирание» России в произведениях М. Цветаевой »

Задание № 1 |

М. Цветаевой (родители, увлечения, учеба). |

Задание № 2 |

|

Задание № 3 |

По ходу обсуждения на уроке ответить на вопросы кроссворда. |

Задание № 4 |

По ходу обсуждения на уроке ответить на вопросы кроссворда. |

Задание № 5 |

|

Приложение № 2

Тема: М.И. Цветаева (1892 - 1941)

Самостоятельная работа в малых группах

Сравнительный анализ стихотворений

М. Цветаевой «Родина» и «Тоска по Родине! Давно…»

Цель: 1. познакомьтесь со стихотворениями М. Цветаевой;

2. определите, в чем состоит приверженность поэта теме России;

3. напишите размышление по теме: «С чего начинается Родина?»

№ п/п | Стихотворение «Родина» | Стихотворение «Тоска по Родине! Давно…» |

В чем состоит основной смысл стихотворения? Каким способом раскрывается его главная тема? | Назовите главную тему стихотворения. Как она связана с творчеством поэтессы? |

|

В каких строчках выражена основная идея стихотворения? Как автор передает эту идею? | Найдите строчки, подтверждающие основную идею стихотворения. |

|

Какие художественные и изобразительные средства использует автор для раскрытия содержания? | Почему поэтесса часто использует повторы и сравнения? |

|

Назовите образные сравнения России и Родины у М. Цветаевой. В чем их отличие? | Какие сравнения ассоциируются у М. Цветаевой с образом России? Приведите цитаты по тексту стихотворения. |

|

Докажите, что данное стихотворение подтверждает приверженность Цветаевой теме России. | Какие доказательства можно привести в качестве подтверждения приверженности М. Цветаевой традиционной теме в русской поэзии начала XX века? |

Приложение № 3

Вопросы кроссворда по теме:

«М.И. Цветаева. Жизнь. Творчество. Судьба.

Тема России – важнейшая в творчестве Цветаевой»

1. Город, в котором родилась Марина Цветаева.

2. Назовите имя матери Марины Цветаевой.

3. Университет, в котором Марина Цветаева слушала курс старофранцузской литературы (город).

4. Дерево, которое стало своеобразным талисманом на жизненном пути Марины Цветаевой.

5. Цикл стихов, обращенный к … (слово).

6. Европейское государство, в котором Марина Цветаева прожила в период эмиграции более тринадцати лет.

7. Как называется приверженность одной теме в литературе?

8. Какое яркое качество обнаруживается в первых поэтических сборниках Марины Цветаевой?

9. Назовите имя мужа Марины Цветаевой.

10. Какой сборник стихов не был принят критикой и стал одной из причин ее отъезда за границу?

11. Период пребывания Марины Цветаевой на чужбине.

12. Город (название) – последнее пристанище поэтессы.

13. Кто из поэтов, давая оценку первому сборнику Марины Цветаевой «Вечерний альбом», назвал его «чудом»?

14. Талант поэта, нашедший своего читателя, - это…

Ответы на вопросы кроссворда:

1 – Москва, 2- Мария, 3 – Сорбонна, 4 – рябина, 5 – сыну, 6 – Франция, 7 – традиция, 8 – тождество, 9 – Сергей, 10 – «Версты», 11 – эмиграция, 12 – Елабуга, 13 – Волошин, 14 – признание.

Ключевые слова кроссворда: МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Кроссворд к уроку по теме: «Марина Цветаева»

Кому, чему поэт посвящает свои творения? Возлюбленному или возлюбленной, друзьям, родителям, детству и юности, событиям из прошлого, учителям, мирозданию... И трудно найти поэта, который бы совсем обошел в своем творчестве Родину. Любовь и ненависть к ней, переживания, раздумья, наблюдения находят свое отражение в стихотворениях. Развита тема Родины и в Давайте посмотрим на ее своеобразие в стихотворениях поэтессы Серебряного века.

Лейтмотив

Марину Цветаеву, которая немалую часть жизни провела в эмиграции, по праву считают русской поэтессой. И это неспроста. Многие исследователи подтверждают, что творчество этой свидетельницы страшных переломов российской истории - летопись не только любви, но и Родины начала XX века.

Мы абсолютно точно можем сказать, что Марина Цветаева любит Россию. Она пропускает через себя все тревожные, неоднозначные события, анализирует их в своем творчестве, пытается выработать к ним четкое отношение. В том числе углубляясь и в давнюю историю ("Стенька Разин").

Жива в ее творчестве и тема Белой гвардии. Марина Ивановна не приняла революцию, ее ужасала Гражданская война.

Россия

Рассуждая о теме Родины в творчестве Цветаевой, отметим, что в ее произведениях сильно женское начало. Для нее Россия - женщина, гордая и сильная. Но всегда жертва. Сама же Цветаева даже в эмиграции всегда себя частью великой страны, была ее певцом.

Биографы восхищаются независимостью, сильным и гордым духом Марины Цветаевой. А ее стойкость и мужество черпались именно в горячей и непреходящей любви к Отчизне. Поэтому тема Родины в поэзии Цветаевой по праву считается одной из ведущих.

Удивительно, какие эмоционально сильные произведения о Родине у поэтессы! Ностальгические, трагические, безнадежные и до боли тоскливые. А вот, например, "Стихи о Чехии" - это ее признание в любви к России, ее народу.

Детство

Самые светлые, радостные нотки в стихах Цветаевой о Родине проступают, когда она пишет о своем детстве, проведенном в Тарусе на Оке. Поэтесса с нежной грустью возвращается туда в своем творчестве - к России минувшего века, которую уже не вернуть.

Здесь цветаевская Россия - это безграничные просторы, удивительная красота природы, чувство защищенности, свобода, полет. Святая земля с мужественным и сильным народом.

Эмиграция

Надо сказать, что причиной эмиграции Цветаевой стали не ее идейные соображения. Отъездом послужили обстоятельства - она последовала вслед за мужем, белым офицером. Из биографии поэтессы известно, что 14 лет она прожила в Париже. Но сверкающий город грез не пленил ее сердца - и в эмиграции жива тема Родины в творчестве Цветаевой: "Я здесь одна... И в сердце плачет стих Ростана, как там, в покинутой Москве".

В 17 лет она написала первое стихотворение о Париже. Яркий и радостный, он ей показался тоскливым, большим и развратным. "В большом и радостном Париже мне снятся травы, облака..."

Храня образ дорогой Родины в сердце, она всегда тайно надеялась на возвращение. Цветаева никогда не таила обиды на Россию, где ее творчество, истинно русской поэтессы, было не принято, неизвестно. Если мы проанализируем все ее произведения в эмиграции, то увидим, что Отчизна - это роковая и неизбежная боль Цветаевой, но такая, с которой она смирилась.

Возвращение. Москва

В 1939 г. Цветаева возвращается в сталинскую Москву. Как пишет она сама, ею двигало желание дать сыну Родину. Надо сказать, что она с рождения пыталась привить Георгию любовь к России, передать ему частичку этого своего сильного светлого чувства. Марина Ивановна была уверена, что русский человек не сможет быть счастлив вдали от Родины, поэтому ей хотелось, чтобы и сын полюбил и принял такую неоднозначную Отчизну. Но рада ли она возвращению?

Тема Родины в произведениях Цветаевой этого периода наиболее остра. Вернувшись в Москву, она не вернулась в Россию. На дворе чужая сталинская эпоха с доносами, заколоченными ставнями, всеобщим страхом и подозрениями. Марине Цветаевой тяжко, душно в Москве. В творчестве она стремится убежать отсюда в светлое прошлое. Но вместе с тем поэтесса превозносит и дух своего народа, который прошел через страшные испытания и не сломился. И себя она ощущает частью его.

Цветаева любит столицу прошлого: "Москва! Какой огромный странноприимный дом!" Здесь она видит город сердцем великой державы, хранилищем ее духовным ценностей. Она считает, что Москва духовно очистит любого странника и грешника. "Где и мертвой мне будет радостно" - говорит Цветаева о столице. Москва вызывает у нее священный трепет в сердце, для поэтессы это вечно молодой город, который она любит как родную сестру, верную подругу.

Но можно сказать, что именно возвращение в Москву погубило Марину Цветаеву. Она не смогла принять реальности, разочарования погрузили ее в тяжелую депрессию. А дальше - глубокое одиночество, непонятость. Прожив два года на Родине после долгожданного возвращения, она добровольно ушла из жизни. "Не вынесла" - как написала сама поэтесса в предсмертной записке.

Стихи Цветаевой о Родине

Давайте посмотрим, какие свои славные произведения М. Цветаева посвятила России:

- "Родина".

- "Стенька Разин".

- "Народ".

- "Провода".

- "Тоска по Родине".

- "Страна".

- "Лебединый стан".

- "Дон".

- "Стихи о Чехии".

- Цикл "Стихи о Москве" и проч.

Анализ стихотворения

Взглянем на развитие темы России в одном из значительных стихотворений Марины Цветаевой "Тоска по Родине". Прочитав произведение, мы сразу определим, что это рассуждения человека, оказавшегося вдали от любимой страны. И действительно, стихотворение было написано Мариной Ивановной в эмиграции.

Лирическая героиня произведения с удивительной точностью копирует саму поэтессу. Она пытается убедить себя, что когда человеку плохо, нет разницы, где он живет. Несчастливый нигде не найдет себе счастья.

Еще раз перечитав стихотворение, мы заметим гамлетовский вопрос в парафразе "Быть или не быть?" У Цветаевой своя его трактовка. Когда человек живет, есть разница, где он находится, а когда существует, страдая, - нет.

"...совершенно все равно -

Где совершенно одинокой

Она с горечью утверждает, что все чувства в ее душе перегорели, осталось лишь смиренно нести свой крест. Ведь где бы ни был человек вдали от Родины, он окажется в холодной и бесконечной пустыне. Страшны ключевые фразы: "мне все равно", "мне безразлично".

Героиня пытается уверить себя, что равнодушна к месту, где родилась ее душа. Но в то же время говорит, что ее настоящий дом - казарма. Цветаева затрагивает и тему одиночества: она не может найти себя ни среди людей, ни на лоне природы.

В заключение своего рассказа она с горечью утверждает, что у нее не осталось ничего. В эмиграции все ей чуждо. Но все же:

"...если по дороге - куст

Встает, особенно рябина..."

Стихотворение обрывается на многоточии. Ведь жесточайшую тоску по Отчизне невозможно высказать до конца.

Тема Родины в творчестве Цветаевой трагична. Она задыхается вдали от нее, но и тяжко в современной ей России. Светлая грусть, трогательные нотки прослеживаются в ее стихотворениях, только когда поэтесса вспоминает о своем детстве, о прошлой России, Москве, которую уже не вернуть.

Нестерова И.А. Тема Родины в творчестве Марины Цветаевой // Энциклопедия Нестеровых

Анализ развития темы Родины в стихах Цветаевой.

Не простой, даже трагической была судьба замечательной русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. Независимая, гордая, никогда никому не подражавшая не в жизни, ни в поэзии, она прошла путь тягот, которого с избытком хватило бы на много обыкновенных жизней. Там, где другой, более слабый человек, давно был бы сломлен и раздавлен, Марина Цветаева выстояла не поступившись ни малой толикой ни своей личности, ни талантом.

Мужество и стойкость она нашла в своем творчестве и в горячей непреходящей любви к Родине. Именно поэтому тема Родины является ведущей в творчестве Марины Цветаевой.

В 17 лет, находясь в Париже, Марина Цветаева пишет стихотворение "В Париже". Казалось бы, юную поэтессу должен был очаровать и поразить яркий, жизнерадостный Париж. Но нет: "В большом и развратном Париже все та же тайная тоска..." и одиночество: "я здесь одна". И грезится юной Цветаевой Россия:

В большом и радостном Париже

Мне снятся травы, облака...

Тема Родины у Цветаевой получает дальнейшее развитие в стихах, посвященных Москве. Одно из них так и начинается

Москва! Какой огромный

Странноприимный дом!

Здесь Цветаева представляет Москву как сердце России, средоточие ее духовных ценностей. Русский человек – странник и грешник, стремящийся к духовному очищению, которое связано с верой (Иверская икона, целитель Пантелеймон), с Москвой:

И льется аллилуйя

На смуглые поля.

– Я в грудь тебя целую,

Московская земля!

Совершенно новыми интонациями, трагическими и безысходными, наполнены стихи, написанные вдали от Родины, в эмиграции. Вот стихотворение 1925 года:

Русской ржи от меня поклон,

Полю, где баба застится...

Друг! Дожди за моим окном,

Беды и блажи на сердце...

Ты в погудке дождей и бед –

То ж, что Гомер в гекзаметре.

Дай мне руку – на весь тот свет!

Здесь мои – обе заняты.

Стих построен на антитезе. Цветаева в Чехословакии, охваченная ностальгией, "с бедами на сердце и дождями", и друг в России, у которого тоже и дожди и беды, но который спокоен и счастлив как "Гомер в гекзаметре", потому что он дома, на Родине.

Проходит семь лет и Цветаева пишет стихотворение, в котором с удивительной силой высказывает мысль о том, что для нее возвращение в Россию, союз с Родиной невозможен. Той России, которая была близка Цветаевой, уже нет, и "сей-час страна" не примет поэтессу:

Нас Родина не позовет!

Но все-таки, несмотря ни на что, любовь к России преодолевает трагедию разрыва в душе Цветаевой, и она восклицает:

Езжай, мой сын, домой – вперед –

В свой край, в свой век, в свой час, – от нас

В Россию – вас, в Россию – масс,

В наш-час – страну! в сей-час – страну!

Еще более трагичным мне кажется стихотворение 1934 года. Мысль, высказанная в первой строфе, кажется кощунственной:

Тоска по родине! Давно

Разоблаченная морока!

Мне совершенно все равно –

Где совершенно одинокой

Быть,...

Тоска по Родине – призрак, блажь. Эту мысль Цветаева последовательно развивает в продолжении всего стихотворения: ей все равно, где и как жить, с кем и на каком языке разговаривать, у нее нет воспоминаний:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И все – равно, и все – едино.

Но если по дороге – куст

Встает, особенно – рябина…

Но две последние строки буквально взрывают эту логику равнодушия. На самом деле безразличие, фальшь Цветаевой – это слабая попытка как то приглушить боль и тоску по Родине. Незаконченность мысли про куст рябины, как будто бы оборванной неожиданно нахлынувшими чувствами, подчеркивает глубину и силу любви к России.

В цикле "Стихи к Чехии" поэтесса создает свои самые сильные, самые выразительные стихи, в которых прямо заявила о своей любви к Родине, к народу:

Не умрешь, народ!

Бог тебя хранит!

Сердцем дал – гранат,

Грудью дал – гранит.

Процветай, народ,–

Твердый, как скрижаль,

Жаркий, как гранат,

Чистый, как хрусталь.

Творчество Цветаевой стало выдающимся и самобытным явлением как культуры серебряного века, так и всей литературы в целом. Ее стихи, наполненные глубоким чувством, западают в душу. Их необычный ритм, философский смысл заставляют задуматься о сущности жизни. Цветаева – это одна из немногих поэтов, кто видел всю трагедию России и стремился не отречься от неё, а помочь Родине.

Современная Россия, может быть, и не та, об образе которой мечтала поэтесса, но благодаря также и ее стихам вера в великую страну не исчезнет, а на пути к возвращению былого величия нашей Родины в 2014-2015 годах мы уже сделали несколько больших шагов.

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с личностью поэтессы, ее творческим наследием;

совершенствовать самостоятельную работу в малых группах на основе опережающих заданий по теме урока;

совершенствовать работу над развитием темы Родины в русской поэзии начала XXвека;

формировать у обучающихся представление о судьбе творческой личности в тоталитарном государстве.

ТИП УРОКА: изучение нового материала на основе самостоятельной работы; урок – семинар.

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ: беседа, исследовательский – работа над сравнительным анализом стихотворений, диалогический – индивидуальные и групповые задания по теме.

ЭПИГРАФ К УРОКУ: Разбросанным в пыли по магазинам.

(Где их никто не брал и не берет!)

Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед. М. Цветаева (1913)

«Россия моя, Россия,

Зачем так ярко горишь?» М. Цветаева (1931)

I. Оргмомент

1. Проверка присутствующих и готовности учащихся к началу урока.

2. Подготовка учащихся к восприятию нового материала.

3. Сообщение темы и цели урока.

II. Вступительное слово преподавателя

1. Учащиеся читает стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…»

2. Учитель объясняет, зачем необходимо обращаться к фактам биографии М. Цветаевой.

III. Работа над заданиями в малых группах по теме Родины в лирике

М. Цветаевой.

|

План раскрытия темы Родины в лирике М. Цветаевой «РОССИЯ моя, РОССИЯ, зачем так ярко горишь?» |

|

|

Трагедия потери Родины выливается в эмигрантской поэзии Цветаевой в противопоставление себя – русской – всему нерусскому и потому чуждому. Индивидуальное «я» становится частью единого русского «мы» (стихотворение «Лучина», 1931). |

|

|

«России меня научила революция». Россия всегда была в ее крови – с ее историей, бунтующими героинями, цыганами, церквями и Москвой, в которой всегда ощущала себя детищем города, «отвергнутого Петром». |

|

|

Главный мотив стихов Марины Цветаевой периода эмиграции – трагическое звучание потери Родины, сиротства, а особенно – ТОСКА ПО РОДИНЕ (стихотворение «Тоска по Родине! Давно…», 1934). |

|

|

Верность традиции быть всегда рядом с Россией даже тогда, когда это невозможно. В поэзии М. Цветаевой воплощалась любовь к русской речи, ко всему русскому. Мечта поэтессы состояла в том, чтобы возвратить своему сыну родину – его Россию («Стихи к сыну»). |

|

|

«Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови». Дорогой ценой купленное отречение в дальнейшем помогло Цветаевой прийти к постижению ПРАВДЫ ВЕКА. |

|

|

«Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России» (статья «Поэт и время»). |

|

V. Закрепление материала на основе ответов учащихся по теме урока.

Решение кроссворда по ходу обсуждения вопросов.

Чтение наизусть стихов М. Цветаевой.

Домашнее задание.

Написать размышление на тему: «С чего начинается Родина?»

Приложение № 2

Тема: М.И. Цветаева (1892 - 1941)

Самостоятельная работа в малых группах

Сравнительный анализ стихотворений

М. Цветаевой «Родина» и «Тоска по Родине! Давно…»

Цель: 1. познакомьтесь со стихотворениями М. Цветаевой;

2. определите, в чем состоит приверженность поэта теме России;

3. напишите размышление