При отсутствии сухопутного фронта в Европе германское руководство приняло решение о разгроме Советского Союза в ходе кратковременной кампании летом - осенью 1941 года. Для достижения этой цели на границе с СССР была развернута наиболее боеспособная часть вооруженных сил Германии 1 .

Вермахт

Для операции "Барбаросса" из имевшихся в вермахте 4 штабов групп армий было развернуто 3 ("Север", "Центр" и "Юг") (75%), из 13 штабов полевых армий - 8 (61,5%), из 46 штабов армейских корпусов - 34 (73,9%), из 12 моторизованных корпусов - 11 (91,7%). Всего для Восточной кампании было выделено 73,5% общего количества имевшихся в вермахте дивизий. Большая часть войск имела боевой опыт, полученный в предыдущих военных кампаниях. Так, из 155 дивизий в военных действиях в Европе в 1939-1941 гг. участвовали 127 (81,9%), а остальные 28 были частично укомплектованы личным составом, также имевшим боевой опыт. В любом случае это были наиболее боеспособные части вермахта (см. таблицу 1). Военно-воздушные силы Германии развернули для обеспечения операции "Барбаросса" 60,8% летных частей, 16,9% войск ПВО и свыше 48% войск связи и прочих подразделений.

Сателлиты Германии

Вместе с Германией к войне с СССР готовились ее союзники: Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия, которые выделили для ведения войны следующие силы (см. таблицу 2). Кроме того, Хорватия выделила 56 самолетов и до 1,6 тыс. человек. К 22 июня 1941 г. на границе не было словацких и итальянских войск, которые прибыли позднее. Следовательно, в развернутых там войсках союзников Германии находилось 767 100 человек, 37 расчетных дивизий, 5502 орудия и миномета, 306 танков и 886 самолетов.

Всего же силы Германии и ее союзников на Восточном фронте насчитывали 4 329,5 тыс. человек, 166 расчетных дивизий, 42 601 орудие и миномет, 4364 танка, штурмовых и самоходных орудий и 4795 самолетов (из которых 51 находился в распоряжении главного командования ВВС и вместе с 8,5 тыс. человек личного состава ВВС в дальнейших расчетах не учитывается).

Красная армия

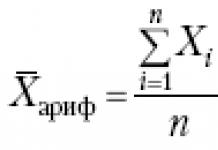

Вооруженные силы Советского Союза в условиях начавшейся войны в Европе продолжали увеличиваться и к лету 1941 г. были крупнейшей армией мира (см. таблицу 3). В пяти западных приграничных округах дислоцировались 56,1% частей сухопутных войск и 59,6% частей ВВС. Кроме того, с мая 1941 г. началось сосредоточение на Западном театре военных действий (ТВД) 70 дивизий второго стратегического эшелона из внутренних военных округов и с Дальнего Востока. К 22 июня в западные округа прибыло 16 дивизий (10 стрелковых, 4 танковые и 2 моторизованные), в которых насчитывалось 201 691 человек, 2746 орудий и 1763 танка.

Группировка советских войск на Западном ТВД была достаточно мощной. Общее соотношение сил к утру 22 июня 1941 г. представлено в таблице 4, судя по данным которой противник превосходил Красную армию лишь по численности личного состава, ибо его войска были отмобилизованы.

Обязательные уточнения

Хотя приведенные выше данные и дают общее представление о силе противостоящих группировок, следует учитывать, что вермахт завершил стратегическое сосредоточение и развертывание на ТВД, тогда как в Красной армии этот процесс находился в самом разгаре. Как образно описал эту ситуацию А.В. Шубин, "с Запада на Восток с большой скоростью двигалось плотное тело. С Востока не торопясь выдвигалась более массивная, но более рыхлая глыба, масса которой нарастала, но недостаточно быстрыми темпами" 2 . Поэтому следует рассмотреть соотношение сил еще на двух уровнях. Во-первых, это соотношение сил сторон на различных стратегических направлениях в масштабе округ (фронт) - группа армий, а во-вторых, на отдельных оперативных направлениях в приграничной полосе в масштабе армия - армия. При этом в первом случае учитываются только сухопутные войска и ВВС, а для советской стороны еще пограничные войска, артиллерия и авиация ВМФ, но без сведений по личному составу флота и внутренних войск НКВД. Во втором случае для обеих сторон учитываются только сухопутные войска.

Северо-Запад

На Северо-Западном направлении друг другу противостояли войска немецкой группы армий "Север" и Прибалтийского особого военного округа (ПрибОВО). Вермахт имел довольно значительное превосходство в живой силе и некоторое в артиллерии, но уступал в танках и авиации. Однако следует учитывать, что непосредственно в 50км приграничной полосе располагалось лишь 8 советских дивизий, а еще 10 находились в 50-100 км от границы. В результате на направлении главного удара войскам группе армий "Север" удалось добиться более благоприятного соотношения сил (см. таблицу 5).

Западное направление

На Западном направлении противостояли друг другу войска германской группы армий "Центр" и Западного особого военного округа (ЗапОВО) с частью сил 11-й армии ПрибОВО. Для германского командования это направление было главным в операции "Барбаросса", и поэтому группа армий "Центр" была сильнейшей на всем фронте. Здесь было сосредоточено 40% всех германских дивизий, развернутых от Баренцева до Черного моря (в том числе 50% моторизованных и 52,9% танковых) и крупнейший воздушный флот люфтваффе (43,8% самолетов). В полосе наступления группы армий "Центр" в непосредственной близости от границы находилось лишь 15 советских дивизий, а 14 располагались в 50-100 км от нее. Кроме того, на территории округа в районе Полоцка сосредоточивались войска 22й армии из Уральского военного округа, из состава которой к 22 июня 1941 г. прибыли на место 3 стрелковые дивизии,и 21-й мехкорпус из Московского военного округа - общей численностью 72 016 человек, 1241 орудие и миномет и 692 танка. В итоге содержащиеся по штатам мирного времени войска ЗапОВО уступали противнику только в личном составе, но превосходили его в танках, самолетах и незначительно в артиллерии. Однако, в отличие от войск группы армий "Центр", они не завершили сосредоточения, что позволяло громить их по частям.

Группа армий "Центр" должна была осуществить двойной охват войск ЗапОВО, расположенных в Белостокском выступе, ударом от Сувалок и Бреста на Минск, поэтому основные силы группы армий были развернуты на флангах. С юга (от Бреста) наносился главный удар. На северном фланге (Сувалки) была развернута 3-я танковая группа вермахта, которой противостояли части 11-й армии ПрибОВО. В полосе советской 4-й армии были развернуты войска 43-го армейского корпуса 4й немецкой армии и 2-я танковая группа. На этих участках противник смог добиться значительного превосходства (см. таблицу 6).

Юго-Запад

На Юго-Западном направлении группе армий "Юг", объединявшей германские, румынские, венгерские и хорватские войска, противостояли части Киевского особого и Одесского военных округов (КОВО и ОдВО). Советская группировка на Юго-Западном направлении была сильнейшей на всем фронте, поскольку именно она должна была наносить главный удар по противнику. Однако и здесь советские войска не завершили сосредоточения и развертывания. Так, в КОВО в непосредственной близости от границы находилось лишь 16 дивизий, а 14 располагались в 50-100 км от нее. В ОдВО в 50-км приграничной полосе находилось 9 дивизий, а 6 располагались в 50-100-км полосе. Кроме того, на территорию округов прибывали войска 16-й и 19-й армий, из состава которых к 22 июня сосредоточилось 10 дивизий (7 стрелковых, 2 танковых и 1 моторизованная) общей численностью 129 675 человек, 1505 орудий и минометов и 1071 танк. Даже не будучи укомплектованными по штатам военного времени, советские войска превосходили группировку противника, которая имела лишь некоторое превосходство в живой силе, но значительно уступала в танках, самолетах и несколько меньше в артиллерии. Но на направлении главного удара группы армий "Юг", где советской 5-й армии противостояли части 6-й немецкой армии и 1-я танковая группа, противнику удалось добиться лучшего для себя соотношения сил (см. таблицу 7).

Ситуация на Севере

Самым благоприятным для Красной армии было соотношение на фронте Ленинградского военного округа (ЛВО), где ему противостояли финские войска и части германской армии "Норвегия". На Крайнем Севере войскам советской 14-й армии противостояли германские части горнопехотного корпуса "Норвегия" и 36-го армейского корпуса, и здесь противник имел превосходство в живой силе и незначительное в артиллерии (см. таблицу 8). Правда, следует учитывать, что, поскольку военные действия на советско-финляндской границе начались в конце июня - начале июля 1941 г., обе стороны наращивали свои силы, и приведенные данные не отражают численности войск сторон к началу боевых действий.

Итоги

Таким образом, германское командование, развернув на Восточном фронте основную часть вермахта, не смогло добиться подавляющего превосходства не только в полосе всего будущего фронта, но и в полосах отдельных групп армий. Однако Красная армия не была отмобилизована и не закончила процесс стратегического сосредоточения и развертывания. Вследствие этого части первого эшелона войск прикрытия значительно уступали противнику, войска которого были развернуты непосредственно у границы. Подобное расположение советских войск позволяло громить их по частям. На направлениях главных ударов групп армий германскому командованию удалось создать превосходство над войсками Красной армии, которое было близко к подавляющему. Наиболее благоприятное соотношение сил сложилось для вермахта в полосе группы армий "Центр", поскольку именно на этом направлении наносился главный удар всей Восточной кампании. На остальных направлениях, даже в полосах армий прикрытия, сказывалось советское превосходство в танках. Общее соотношение сил позволяло советскому командованию не допустить превосходства противника даже на направлениях его главных ударов. Но в действительности произошло обратное.

Так как советское военно-политическое руководство не верно оценивало степень угрозы германского нападения, Красная армия, начав в мае 1941 г. стратегическое сосредоточение и развертывание на Западном ТВД, которое должно было завершиться к 15 июля 1941 г., оказалась 22 июня застигнута врасплох и не имела ни наступательной, ни оборонительной группировки. Советские войска не были отмобилизованы, не имели развернутых тыловых структур и лишь завершали создание органов управления на ТВД. На фронте от Балтийского моря до Карпат из 77 дивизий войск прикрытия Красной армии в первые часы войны отпор врагу могли оказать лишь 38 не полностью отмобилизованных дивизий, из которых лишь некоторые успели занять оборудованные позиции на границе. Остальные войска находились либо в местах постоянной дислокации, либо в лагерях, либо на марше. Если же учесть, что противник сразу бросил в наступление 103 дивизии, то понятно, что организованное вступление в сражение и создание сплошного фронта советских войск было крайне затруднено. Упредив советские войска в стратегическом развертывании, создав мощные оперативные группировки своих полностью боеготовых сил на избранных направлениях главного удара, германское командование создало благоприятные условия для захвата стратегической инициативы и успешного проведения первых наступательных операций.

Примечания

1. Подробнее см.: Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу 1939-1941 гг. (Документы, факты, суждения). 3-е изд., исправ. и доп. М., 2008. С. 354-363.

2. Шубин А.В. Мир на краю бездны. От глобального кризиса к мировой войне. 1929-1941 годы. М., 2004. С. 496.

В июне 1941г. Красная Армия имела в своем составе:

198 дивизий стрелковых войск (стрелковых, горнострелковых и мотострелковых);

61 танковую;

31 моторизованную дивизию;

13 кавалерийских дивизий (4 из них - горно-кавалерийские);

16 воздушно-десантных бригад (дополнительно формировались еще 10 таких же бригад).

По организации и уровню оснащения боевой техникой все эти соединения не имели себе равных в мире. В то же время подготовка командных кадров формировавшихся в предвоенные годы соединений РККА оставляла желать лучшего.

Проведенные органами НКВД активные мероприятия по «беспощадному выкорчевыванию из армейской среды троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических элементов» не только привели к удалению из вооруженных сил примерно 40 000 командиров разных уровней, но и вызвали поток непредвиденных, не планировавшихся заранее перемещений по служебной лестнице. Это в свою очередь еще больше усугубило положение с командными кадрами - в связи с массовым формированием новых соединений ощущалась их острая нехватка.

Некомплект командных кадров принял астрономические размеры. Например, только в Киевском военном округе не хватало 3400 командиров взводов, командирами соединений назначались лица, не имевшие опыта командования частями. О том же говорил, в частности, на одном из совещаний командующий Забайкальским военным округом генерал-лейтенант И.С. Конев: «Я считаю совершенно недопустимым при всей той нужде в кадрах, какая имеет место, чтобы командиры были назначены на должность комдивов, не командуя никогда полком.»Поэтому не удивительно. что после внезапного удара немецко-фашистских войск 22 июня 1941 года управление многими соединениями Красной армии было утеряно и они перестали существовать как боевые единицы.

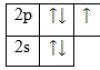

Стрелковые войска

В соответствии с утвержденным 5 апреля 1941 г. штатом № 4/100 стрелковая дивизия основного состава включала 3 стрелковых полка и, в отличие от пехотных дивизий армий других стран мира, не один, а два артиллерийских полка. В дополнение к этим частям в состав дивизии входили противотанковый и зенитный артиллерийские дивизионы, а непосредственная огневая поддержка действий стрелковых подразделений осущесКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организациятвлялась артиллерийскими и минометными батареями, входившими в состав стрелковых полков и батальонов.

Каждый стрелковый полк, кроме трех стрелковых батальонов, включал батарею полковых пушек калибра 76,2-мм, батарею 45-мм противотанковых пушек и батарею 120-мм минометов. В батальоне был взвод 45-мм противотанковых пушек и рота 82-мм минометов.

Каждая из 27 стрелковых рот дивизии располагала двумя 50-мм минометами. Таким образом, в стрелковой дивизии полагалось иметь 210 орудий и минометов (без учета 50-мм минометов), что позволяло классифицировать ее как стрелково-артиллерийское соединение (уже в 1935 году 40 % личного состава дивизии составляли артиллеристы и пулеметчики). Другой особенностью дивизии был достаточно сильный разведывательный батальон, включавший кроме других подразделений роту плавающих танков (1б машин) и роту бронеавтомобилей (13 машин).

До начала массового развертывания механизированных копусов в 1940 г. многие стрелковые дивизии Красной Армии имели и танковый батальон в составе двух-трех рот легких танков (до 54 машин).

С учетом наличия в дивизии автомобильного батальона (более 400 автомобилей, в военное время - 558) у командира дивизии была возможность в случае необходимости сформировать мощное подвижное соединение в составе разведывательного и танкового батальонов и стрелкового полка на грузовиках с артиллерией.

К началу Великой Отечественной войны танковые батальоны сохранились в трех стрелковых дивизиях Забайкальского военного округа. Эти дивизии включали также дополнительные автотранспортные подразделения и именовались мотострелковыми.

Каждая из мотострелковых дивизий имела численность в 12 000 человек.

По штату № 4/100 численность стрелковой дивизии - 10 291 человек, все ее подразделения были развернуты, а в случае мобилизации для доукомплектования до штата военного времени, дивизия должна была получить дополнительно 4200 человек личного состава, 1100 лошадей и около 150 автомашин.

Штатная численность и оснащение советской стрелковой дивизии военного времени 1941 г. и пехотной дивизии вермахта накануне войны для сравнения указаны в приведенной ниже таблице.

Красная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организация

Из таблицы видно, что по численности личного состава пехотная дивизия вермахта превосхо-дила стрелковую дивизию Красной Армии. В то же время последняя имела преимущество в автоматическом стрелковом оружии (здесь надо учитывать, что помимо всего прочего значи-тельная часть советских пехотинцев была вооружена самозарядными винтовками СВТ-38 и СВТ-40), минометах и бронетехнике.

Так как содержать по основному штату № 4/100 все стрелковые дивизии не представлялось возможным по экономическим причинам, часть дивизий была сформирована в сокращенном составе по штату № 4/120, в соответствии с которым из 27 стрелковых рот были развернуты только 9, а остальные «обозначены» кадрами. Дивизия насчитывала 5864 человека, в ней были почти все предусмотренное штатом военного времени оружие и боевая техника. При мобили-зации дивизии надлежало принять 6000 резервистов и получить недостающие до штата военного времени 2000 лошадей и около 400 автомобилей.

При этом происходило развертывание «обозначенных» кадрами боевых подразделений, доукомплектовывались вспомогательными номерами расчеты артиллерийских орудий и минометов, формировались тыловые подразделения. На подготовку дивизии сокращенного состава к боевому применению требовалось примерно 20-30 суток: 1-3-й сутки - прибытие в часть приписного состава; 4-е сутки - сколачивание подразделений; 5-е сутки - завер шение формирования, подготовка к боевому использованию; 6-е сутки - завершение боевого слаживания подразделений полков, подготовка к тактическим учениям; 7-8-е сутки - батальонные тактические учения; 9- 10-е сутки - полковые тактические учения. Остальное время - завершение формирования и подготовка дивизии к боевым действиям.

Наряду со стрелковыми дивизиями, предназначенными для ведения боевых действий преимущественно на равнинной местности, Красная Армия к началу Великой Отечественной войны располагала 19 горнострелковыми дивизиями. В отличие от стрелковой эта дивизия включала 4 горнострелковых полка, каждый из которых состоял из нескольких горнострелковых рот (батальонное звено отсутствовало). Личный состав горнострелковых дивизий проходил подготовку для ведения боевых действий в условиях сильно пересеченной и лесистой местности, на вооружение дивизий поступали горные орудия и минометы, приспособленные для транспортирования в конских вьюках. Эти дивизии формировались по штату № 4/140, предусматривавшему в каждой из них 8829 человек личного состава, 130 орудий и минометов, 3160 лошадей и 200 автомашин.

Из 140 дивизий стрелковых войск пограничных округов 103 (то есть более 73 %) накануне войны дислоцировались на западных границах СССР. Их средняя укомплектованность составляла: Ленинградского - 11 985 человек, Прибалтийского Особого - 8712, Западного Особого - 9327, Киевского Особого - 8792, Одесского - 8400 человек.

Стрелковые и горнострелковые дивизии объединялись в стрелковые корпуса, являвшиеся высшими тактическими соединениями Сухопутных войск Красной Армии. В состав корпуса, как правило, входили три стрелковые дивизии (горнострелковые дивизии включались в состав корпусов, предназначенных для действий на горных направлениях, в частности в Карпатах), а также два корпусных артиллерийских полка, отдельный зенитный артиллерийский дивизион, саперный батальон, батальон связи и несколько специальных подразделений.

Катастрофические потери, понесенные Красной Армией в первые месяцы войны, потребовали радикальной перестройки стрелковых войск. Из-за нехватки опытных командных кадров для укомплектования вновь формируемых соединений и объединений пришлось ликвидировать в структуре стрелковых войск корпусное звено. Уже к концу 1941 г, из имевшихся к началу войны 62 корпусных управлений осталось только 6. При этом количество управлений общевойсковых армий возросло с 27 до 58. Армии создавались в сокращенном составе (5- 6 стрелковых дивизий), что позволяло достаточно оперативно управлять боевыми действиями войск.

Уже в декабре 1941 года вступил в действие новый штат, по которому количество пистолетов-пулеметов в дивизии увеличивалось почти в 3,5 раза, минометов - более чем в 2 раза. В вооружение дивизии были включены 89 противотанковых ружей и дополнительные противотанковые пушки.

В марте 1942 г. в состав каждого из 9 стрелковых батальонов вводилась рота противотанковых ружей, а в состав артиллерийского полка - третий дивизион в составе двух

батарей (8 орудий).

В соответствии со штатом, принятым в июле 1942 г., в стрелковые роты и батальоны были возвращены минометные подразделения, ранее сведенные в минометные батальоны стрелковых полков в целях централизации использования имевшихся в полках огневых средств.

В декабре 1942 г. Наркомат обороны ввел в действие новый штат стрелковой дивизии, который с незначительными изменениями сохранился до конца войны. Этим штатом численность дивизии устанавливалась в 9435 человек, она получила дополнительное автоматическое стрелковое оружие и средства борьбы с танками. В каждый стрелковый батальон дивизии ввели взвод 45-мм противотанковых пушек (2 орудия), которые впоследствии заменили более мощными 57-мм противотанковыми пушками.

Наряду с переводом стрелковых дивизий действующей армии на принятый в декабре 1942 г. штат, в течение 1943 г. было осуществлено формирование по этому штату 83 новых стрелковых дивизий, главным образом за счет переформирования отдельных стрелковых бригад. Создание этих бригад во второй половине 1941-го и в начале 1942 г. было временной мерой, позволявшей ускорить пополнение действующей армии подготовленными резервами.

Кавалерия

Красная Армия традиционно располагала очень сильной кавалерией. По отзывам современников, это были «чудесные войска по дисциплине, по порядку и по своему снаряжению и подготовке». Однако уже в начале второй мировой войны стали очевидными неспособность кавалерии оказать существенное противодействие бронетанковым войскам и ее чрезвычайная уязвимость при ударах авиации противника.

ПоэтоКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организацияму последовало резкое сокращение кавалерийских частей и соединений - были рас-формированы де-сять кавалерий-ских дивизий и отдельная кава-лерийская брига-да. Личный состав этих час-тей и соединений вошел в форми-руемые соедине-ния бронетанко-вых войск.

Накануне Вели-кой Отечествен-ной войны Крас-ная Армия имела 4 управления кавалерийских корпусов, 9 кавалерийских дивизий и 4 горнокавалерийские дивизии, а также четыре запасных кавалерийских полка, 2 запасных горных кавполка и один запасной конный артполк Три кавалерийских корпуса включали по две кавалерийские дивизии, а в одном, кроме того, была и горнокавалерийская дивизия. В отличие от корпусов стрелковых войск, каких-либо специальных частей, кроме дивизиона связи, кавалерийский корпус не имел.

Кавалерийская дивизия численностью 8968 человек включала четыре кавалерийских полка, конно-артиллерийский дивизион в составе двух четырехорудийных батарей 76-мм пушек и двух четырехорудийных батарей гаубиц калибра 122 мм, танковый полк в составе четырех эскадронов танков БТ-7 (64 машины), зенитный дивизион в составе двух батарей 7б-мм зенитных орудий и двух батарей зенитных пулеметов, эскадрон связи, саперный эскадрон, дегазационный эскадрон и другие подразделения обеспечения. Количество лошадей в дивизии составляло 7625.

Кавалерийский полк численностью 1428 человек состоял из четырех сабельных эскадронов, пулеметного эскадрона (16 станковых пулеметов и 4 миномета калибра 82 мм), полковой артиллерии (4 орудия калибром 76 мм и 4 орудия 45 мм), зенитной батареи (3 орудия калибром 37 мм и три пулеметные установки М-4), полуэскадрона связи, саперного и химического взводов и подразделения обеспечения.

В конце 1942-начале 1943 г. сохранившие боеспособность кавалерийские дивизии были пополнены личным составом и сведены в десять кавалерийских корпусов, в числе которых были и первые три гвардейских кавкорпуса. Каждый корпус имел по три кавдивизии, однако подразделения боевого и материального обеспечения отсутствовали практически полностью.

Укрепление сил кавалерии началось летом 1943 г. По введенным тогда новым штатам кавалерийский корпус кроме трех кавалерийских дивизий включал истреКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организациябительно-противотанковый артиллерийский полк, полк самоходно-артиллерийских установок, зенит-но-артиллерийский полк, гвардейский минометный полк, истребительно-противотанковый дивизион, разведывательный дивизион, дивизион связи, тыловые подразделения корпуса и подвижный полевой госпиталь.

В каждой из трех дивизий корпуса было по 3 кавалерийских полка, танковый полк, артил-лерийско-минометный полк, зенитный дивизион (12,7-мм пулеметы ДШК), разведывательный эскадрон, эскадрон связи, саперный эскадрон, тыловые и другие подразделения. Численность личного состава дивизии составляла примерно 6000 человек, общая численность личного состава корпуса - 21 000 человек, в нем было 19 000 лошадей. Таким образом, кавалерийские корпуса в новой штатной организации превратились в соединения конно-механизированных войск, способные к быстрому оперативному маневру и мощному удару по врагу.

Наряду с этим численность кавалерии сократилась примерно в два раза по сравнению с двумя предыдущими годами и на 1 мая 1943 г. составила 26 кавалерийских дивизий (238 968 человек личного состава и 222 816 лошадей).

Воздушно-десантные войска

Красная Армия по праву считается пионером в области создания воздушно-десантных войск и разработки теории их боевого использования. Уже в апреле 1929 года в районе среднеазиатского города Гарм был высажен с самолетов небольшой отряд красноармейцев, обеспечивших разгром действовавших там банд басмачей, а 2 августа 1930 г. на авиационных учениях в Московском военном округе была продемонстрирована «классическая» выброска небольшого парашютного десанта и доставка ему по воздуху необходимого для боя оружия и боеприпасов.

Основное развертывание воздушно-десантных войск началось в марте-апреле 1941 г, когда в западных военных округах приступили к формированию пяти воздушно-десантных корпусов численностью более 10 000 человек каждый. Корпус включал управление и штаб, три воздушно-десантные бригады по 2896 человек, артиллерийский дивизион и отдельный легкий танковый батальон (до 50 легких плавающих танков). Личный состав воздушно-десантных соединений имел только автоматическое и самозарядное стрелковое оружие.

Боевая подготовка десантников осуществлялась с использованием шести тяжелобомбардировочных авиационных полков, реорганизованных в десантно-бомбардировочные. Для управления боевой подготовкой корпусов 12 июня 1941 г. было образовано Управление воздушно-десантных войск РККА.

К осени 1941 г. часть корпусов практически перестала существовать в ходе приграничных сражений, в которых десантники использовались в качестве обычной пехоты. Поэтому было начато формирование десяти новых воздушно-десантных корпусов и пяти маневренных воздушно-десантных бригад. Формирование этих соединений и частей было завершено в первой половине 1942 г., однако резко осложнившаяся обстановка на южноКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организациям участке советско-германского фронта потребовала буквально в недельный срок переформировать воздушно-десантные соединения в 10 гвардейских стрелковых дивизий, 9 из которых были направлены на Сталинградский фронт и одна — на Северо-Кавказский.

Последняя за время Великой Отечественной войны «волна» воздушно-десантных соединений была сформирована в августе 1944г. из состава частей и соединений, прибывших из действующей армии, а также из вновь сформированных частей. Это были три гвардейских воздушно-десантных корпуса, в каждый из них входили три воздушно-десантные дивизии штатной численностью 12 600 человек В октябре того же года корпуса свели в Отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию. В этом качестве армия просуществовала не более месяца - уже в декабре ее переформировали в 9-ю гвардейскую общевойсковую армию (корпуса и дивизии стали именоваться гвардейскими стрелковыми), а в феврале 1945 г. сосредоточили в районе Будапешта в качестве резерва Ставки Верховного Главнокомандования. Еще на марше, когда все три корпуса следовали в Венгрию, дивизии были усилены артиллерийскими бригадами, прошедшими боевую подготовку в житомирских лагерях. Таким образом, был учтен печальный опыт 1942 г., когда сформированные из десантников гвардейские стрелковые дивизии бросали в бой практически без артиллерии.

В середине марта армия нанесла мощный удар во фланг и тыл 6-й танковой армии СС, завершив, таким образом, разгром немецко-фашистских войск в районе озера Балатон, а затем участвовала в освобождении Вены и в Пражской операции.

Бронетанковые войска

Первый штат отдельного танкового батальона военного времени был принят в сентябре 1941 г. Согласно этому штату батальон имел 3 танковые роты: одну - средних танков Т-34 (7 машин), две - легких танков Т-60 (по 10 танков в каждой); два танка были в группе управления. Таким образом, батальон насчитывал 29 танков и 130 человек личного состава.

Поскольку боевые возможности батальонов, сформированных по штату на сентябрь 1941 г., были ограничены из-за преобладания в них легких танков, в ноябре началось формирование и более мощных батальонов смешанного состава. Эти батальоны численностью 202 человека включали танковые роты тяжелых танков КВ-1 (5 машин), средних танков Т-34 (11 машин) и две роты легких танков Т-60 (20 машин).

Но уже в сентябре 1942 г. для непосредственной поддержки пехоты формируются отдельные танковые полки (339 человек личного состава и 39 танков). Эти полки имели двеКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организация роты средних танков Т-34 (23 машины), роту легких танков Т-70 (16 машин), роту технического обеспечения, а также разведывательный, автотранспортный и хозяйственный взводы. В ходе войны легкие танки были заменены танками Т-34, а также усилены полковые подразделения обеспечения и обслуживания. Полк насчитывал 386 человек личного состава и 35 танков Т-34.

Также в сентябре 1942 г. началось формирование отдельных тяжелых танковых полков прорыва РВГК. Эти полки предназначались для совместного прорыва с пехотой и артиллерией заранее подготовленных оборонительных линий противника. Полк состоял из четырех рот тяжелых танков КВ-1 (по 5 машин в каждой) и роты технического обеспечения. Всего в полку насчитывалось 214 человек личного состава и 21 танк.

С поступлением на вооружение Красной Армии новых танков ИС-2 тяжелые танковые полки были перевооружены и переведены на новые штаты. Принятый в феврале 1944 г. штат предусматривал наличие в полку четырех рот танков ИС-2 (21 машина), роты автоматчиков, саперного и хозяйственного взводов, а также полкового медицинского пункта. Численность личного состава полка составляла 375 человек. При создании этих полков им присваивалось почетное наименование гвардейских.

В декабре того же года для сосредоточения тяжелых танков на направлениях главных ударов фронтов и армий началось формирование гвардейских тяжелых танковых бригад, включавших 3 полка тяжелых танков, один моторизованный батальон автоматчиков, подразделения обеспечения и обслуживания. Всего в бригаде насчитывалось по штату 1666 человек, 65 тяжелых танков ИС-2, три самоходные артиллерийские установки СУ-76, 19 бронетранспортеров и 3 бронемашины.

В конце марта 1942 г. на базе уже созданных и еще создаваемых танковых бригад формируются первые 4 танковых корпуса. В составе каждого корпуса сначала было две, а затем три танковые бригады и мотострелковая бригада, состоявшая из трех мотострелковых батальонов, артиллерийского и зенитно-артиллерийского дивизионов, подразделений обеспечения и обслуживания. По штату корпус должен был иметь 5603 человека личного состава и 100 танков (20 КВ-1, 40 Т-34, 40 Т-60). Наличие артиллерийских, разведывательных и инженерных частей корпусного подчинения не предусматривалось, а штаб корпуса состоял лишь из нескольких офицеров, которые должны были координировать боевые действия бригад. Эти очевидные недостатки организационной структуры танкового корпуса пришлось устранять в ходе боевого использования корпусов. Уже в июле 1942 г, в их состав включили разведывательный и мотоциклетный батальоны, отдельный гвардейский минометный дивизион (250 человек, 8 боевых машин БМ-13), две подвижные ремонтные базы, а также роту подвоза горюче-смазочных материалов.

Опыт первых месяцев боев на советско-германском фронте показал, что для проведения наступательных операций необходимо наличие в составе ударных группировок крупных формирований армейского типа, в которых танки концентрировались бы в организационном отношении. Поэтому уже в мае 1942 г. по указанию ГКО начали создаваться армии нового для РККА типа - танковые. Первые две танковые армии (ТА) - 3-я и 5-я - были сформированы в мае-июне 1942 г. В состав 3-й ТА включили 2 танковых корпуса, 3 стрелковые дивизии, 2 отдельные танковые бригады, артиллерийский полк и отдельный гвардейский минометный полк.

5-я ТА имела несколькоКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организация иной состав: 2 танковых корпуса, кавалерийский корпус, 6 стрелковых дивизий, отдельная танковая бригада, отдельный мотоциклетный полк, 2 отдельных танковых батальона. На Сталинградском фронте были сформированы 1-я и 4-я ТА, однако примерно через месяц их пришлось расформировать.

По своей организационной структуре первые танковые армии напоминали советские ударные армии или германские танковые группы и наряду с танковыми соединениями включали малоподвижные общевойсковые соединения. Опыт использования этих армий в оборонительных и наступательных операциях на воронежском направлении (5-я ТА) и в районе Козельска (3-я ТА) показал, что они громоздки, недостаточно маневренны и трудноуправляемы. Основываясь на этих выводах, 28 января 1943 г. ГКО принял постановление «О формировании танковых армий новой организации», которое обязывало командовавшего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии Я.Л. Федоренко приступить к формированию танковых армий в составе двух танковых и одного механизированного корпусов. За каждой танковой армией организационно закреплялись артиллерийские и минометные полки, другие части и подразделения. Новые танковые объединения являлись средством Ставки ВКГ и передавались в оперативное подчинение фронтам.

Важным фактором усиления бронетанковых войск стала передача в их состав в конце апреля 1943 г. всех самоходно-артиллерийских полков, созданных к тому времени в системе Главного артиллерийского управления Красной Армии.

Советские танковые и механизированные корпуса по своим боевым возможностям превосходили германскую моторизованную дивизию. До включения в штат моторизованной дивизии танкового батальона и дивизионов самоходной артиллерии это превосходство было подавляющим, а на завершающем этапе войны советские корпуса превосходили дивизию противника в 14- 1,6 раза.

В то же время сравнение с германской танковой дивизией далеко не всегда говорит в пользу советского механизированного или, тем более, танкового корпуса. Наиболее опасным противником являлись танковые дивизии войск СС, которые были хорошо обучены, оснащены мощной боевой техникой и полностью укомплектованы по штату личным состКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организацияавом. При примерно сопоставимом количестве танков немецкая дивизия имела значительное превосходство в артиллерии. В советских корпусах отсутствовала тяжелая полевая артиллерия, а танковая дивизия СС имела 4 пушки калибра 105 мм, 18 калибра 150 мм и 36 самоходных гаубиц калибра 105 мм. Это позволяло ей поражать противника на исходных позициях еще до вступления последнего в бой, а также обеспечивало необходимую огневую поддержку в ходе сражения.

Непосредственно перед войной в ведение Главного автобронетанкового управления РККА перешли бронепоездные части, ранее подчинявшиеся Главному артиллерийскому управлению.

По состоянию на 22 июня 1941 г. Красная Армия имела 53 бронепоезда (из них 34 относились к классу легких), в составе которых были 53 бронепаровоза, 106 артиллерийских бронеплощадок, 28 бронеплощадок ПВО и более 160 бронеавтомобилей, приспособленных для движения по железной дороге, а кроме того, 9 бронедрезин и несколько моторных броневагонов.

Артиллерия

Всего до начала войны было сформировано 94 корпусных артиллерийских полка и 54 корпусных зенитных дивизиона. По штатам военного времени численность личного состава корпусной артиллерии составляла 192 500 человек

Артиллерия резерва Главного Командования перед войной включала следующие части и соединения:

1. 27 гаубичных полков в составе четырех трехбатарейных дивизионов 152-мм гаубиц или гаубиц-пушек (48 орудий);

2. 33 гаубичных артполка большой мощности в составе четырех трехбатарейных дивизи-онов 203-мм гаубиц (24 орудия);

3. 14 пушечных артполков в составе четырех трехбатарейных дивизионов 122-мм пушек (48 орудий);

4. пушечный артполк большой мощности в составе четырех трехбатарейных дивизионов 152-мм пушек (24 орудия);

5. 8 отдельных гаубичных дивизионов особой мощности, в каждом дивизионе 3 батареи 280-мм мортир (6 орудий).

Непосредственно перед войной в составе АРГК формировались также пять отдельных артиллерийских дивизионов особой мощности, на вооружении каждого из которых должно было находиться 8 гаубиц калибра 305 мм (4 батареи по два орудия в каждой). Численность личного состава каждого дивизиона - 478 человек Имеются также сведения о наличии в АРГК в это время отдельного пушечного дивизиона особой мощности в составе трех батарей пушек калибра 210 мм (6 орудий).

Поскольку броню германских танков в течение всего начального периода Великой Отечественной войны легко пробивали снаряды 45-мм противотанковых пушек, советская оборонная промышленность уже в 1941 г. восстановила свернутое было их производство, и Наркомат обороны приступил к массовому формированию противотанковых артиллерийских полков, состоявших из 4- 5 батарей таких пушек (16-20 орудий). ДляКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организация укомплектования этих полков материальной частью пришлось исключить из состава стрелковых дивизий отдельные противотанковые дивизионы, а из стрелковых батальонов - соответствующие взводы. Было использовано также некоторое количество дефицитных зенитных орудий, хотя они и не были специальными противотанковыми пушками и поэтому не отвечали необходимым требованиям по весу, габаритам, маневренности, времени перевода из походного положения в боевое.

1 июля 1942 г, приказом наркома обороны противотанковая артиллерия была переименована в истребительно-противотанковую артиллерию резерва Верховного Главнокомандования с включением в состав ее полков рот противотанковых ружей. Весь офицерский состав, входивший в части истребительно-противотанковой артиллерии, был взят на особый учет и в дальнейшем получал назначения только в них (такой порядок существовал и для личного состава гвардейских частей). Раненые солдаты и сержанты после излечения в госпиталях также должны были возвращаться в части противотанковой артиллерии.

Для ее личного состава ввели повышенное денежное содержание, выплату расчету орудия премии за кажды уничтоженный танк противника, а также, что особенно ценилось- ношение отличительного нарукавного знака.

Первые подразделения реактивной артиллерии создавались в соответствии с принятым в июне 1941г. постановлением ЦК ВКП(б) о развертывании серийного производства снарядов М-13, пусковых установок БМ-13 и начале формирования частей реактивной артиллерии.

Первая отдельная батарея, имевшая 7 установок БМ-13, вступила в бой 14 июля 1941 г., нанеся удар по скоплению немецких эшелонов с войсками на железнодорожной станции Орша. Успешные боевые действия этой и других батарей способствовали тому, что уже к 1 декабря 1941 г. в составе Красной Армии было 7 полков и 52 отдельных дивизиона реактивной артиллерии.

Исключительная значимость этого оружия подчеркивалась тем, что уже при формировании батареям, дивизионам и полкам реактивной артиллерии присваивалось Красная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организациянаименование гвардейских, отсюда и их общее название - Гвардейские минометные части (ГМЧ). Командующий ГМЧ являлся заместителем наркома обороны и подчинялся непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования.

Основной тактической единицей ГМЧ был гвардейский минометный полк, включавший 3 дивизиона боевых машин (пусковых установок), зенитный артиллерийский дивизион, подразделения обеспечения и обслуживания. Дивизионы состояли из трех батарей по четыре боевые машины в каждой. Всего в полку числилось 1414 человек (из них 137 офицеров), на вооружении состояли 36 боевых машин, 12 зенитных пушек 37 мм, 9 зенитных пулеметов ДШК и 18 ручных пулеметов, а также 343 грузовые и специальные машины.

Для включения в состав механизированных, танковых и кавалерийских корпусов формировались также отдельные гвардейские минометные дивизионы в составе двух батарей по четыре боевые машины в каждой. Однако доминирующей тенденцией в развитии ГМЧ было создание крупных гвардейских минометных соединений. Первоначально это были оперативные группы ГМЧ, обеспечивавшие непосредственное руководство боевой деятельностью и снабжением гвардейских минометных частей на фронте.

26 ноября 1942 г. нарком обороны утвердил штат первого соединения ГМЧ - тяжелой гвардейской минометной дивизии в составе двух бригад, вооруженных пусковыми установками М-30, и четырех полков БМ-13. До конца 1942 г. по этому штату было сформировано четыре дивизии, каждая из которых имела 576 пусковых установок М-30 и 96 боевых машин БМ-13. Общий вес ее залпа из 3840 снарядов составлял 230 тонн.

Поскольку из-за разнообразия вооружения такая дивизия оказалась трудноуправляемой в динамике боя, в феврале 1943 г. был введен в действие новый штат тяжелой гвардейской минометной дивизии в составе трех однородных бригад М-30 или М-31. Бригада состояла из четырех трехбатарейных дивизионов. Залп такой бригады составляли 1152 снаряда. Таким образом, залп дивизии состоял из 3456 снарядов весом 320 тонн (число снарядов в залпе уменьшилось, но за счет большего калибра снарядов вес залпа увеличился на 90 тонн). Первая дивизия была сформирована по этому штату уже в феврале 1943 г, ею стала 5-я гвардейская минометная дивизия.

В конце войны в Красной Армии было 7 дивизий, 11 бригад, 114 полков и 38 отдельных дивизионов реактивной артиллерии. Всего для вооружения гвардейских минометных частей было изготовлено более 10 тысяч многозарядных самоходных пусковых устаноюк и более 12 миллионов реактивных снарядов.

При проведении крупных наступательных операций командование Красной Армии обычно использовало гвардейские минометные части совместно с артиллерийскими дивизиями РВГК, формирование которых началось осенью 1942 г. Первые 11 дивизий состояли из восьми полков, для упрощения управления частями дивизии в нее вскоре было введено промежуточное звено управления - бригада. Такая дивизия в составе четырех бригад включала 248 орудий и минометов калибра от 76 мм до 152 мм, разведывательный дивизион и авиаэскадрилью.

Весной 1943 г. был сделан новый шаг в организационном строительстве артиллерии РВГК - созданы артиллерийские дивизии и корпуса прорыва. Дивизия прорыва 6-бригадного состава насчитывала 456 орудий и минометов калибра от 76 мм до 203 мм. Две дивизии прорыва и тяжелая дивизия реактивной артиллерии объединялись в корпус прорыва, насчитывавший 712 орудий и минометов и 864 пусковые установки М-31.

Зенитная артиллерия являлась, очевидно, единственным слабым звеном мощной советской артиллерии. Хотя за период войны из 21 645 самолетов противника, сбитых наземными средствами ПВО, на долю зенитной артиллерии приходится 18 704 самолета, прикрытие частей и соединений Красной Армии от ударов с воздуха было явно недостаточным в течение всей войны, а понесенные ими потери иногда были просто катастрофическими.

Накануне войны в составе дивизий и корпусов Красной Армии предусматривалось иметь по одному зенитному артиллерийскому дивизиону. Зенитный дивизион корпусного подчинения состоял из трех батарей 7б-мм зенитных пушек (всего 12 орудий). Зенитный дивизион стрелковой дивизии имел две батареи зенитных пушек калибра 37 мм (всего 8 орудий) и одну батарею 7б-мм зенитных пушек (4 орудия). Таким образом, штатные средства дивизии не позволяли ей иметь на фронте протяженностью 10 км достаточную плотность орудий (лишь 1,2 зенитного орудия на 1 км фронта). Впрочем, и такая плотность могла быть обеспечена далеко не всегда из-за нехватки материальной части. Не лучше обстояло дело и с подготовкой командного состава для зенитных подразделений. Зенитные училища и курсы усовершенствования выпускали явно недостаточное число командиров-зенитчиков, поэтому приходилось переучивать командиров полевой артиллерии на зенитчиков.

На завершающем этапе войны сухопутные войска Красной Армии прикрывали около 10 000 орудий зенитной артиллерии.

Военно-воздушные силы

К лету 1941 г. в ВВС 53,4 % составляли самолеты истребительной авиации, 41,2 % - бомбардировочной, 0,2 % - штурмовой, 3,2 % - разведывательной. Относительно неболКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организацияьшая доля самолетов штурмовой авиации объясняется тем, что здесь учтены полки, вооруженные новейшими штурмовиками Ил-2. В то же время существовали и штурмовые полки, летавшие на штурмовых модификациях истребителей.

Накануне войны перестройка ВВС была в самом разгаре. Поэтому понесенные Красной Армией потери авиатехники оказались сопоставимыми с потерями бронетанковой техники, артиллерии и т. п. Первая реакция Ставки Верховного Главнокомандования последовала уже 15 июля 1941 г. В своем директивном письме Ставка потребовала уменьшить число самолетов в полку до 30, а дивизии переформировать в двухполковые. Соответствующее постановление ГКО было принято в августе того же года.

В дальней бомбардировочной авиации были упразднены управления авиакорпусов, во фронтовой бомбардировочной и истребительной авиации количество полков в дивизиях сократилось до двух вместо трех-четырех. (И в сокращенном составе дивизии фронтовой и армейской авиации просуществовали лишь до января 1942 г., когда их расформировали в соответствии с директивой Ставки.) В авиаполках количество самолетов уменьшилось с 60-63 до 32-33, а затем и до 20 (две эскадрильи по 10 самолетов).

С 1 ноября началось формирование полков ночных бомбардировщиков, вооруженных самолетами По-2 и Р-5.

Поскольку для усиления фронтовой авиации на важнейших направлениях Ставке необходимы были авиационные резервы, в августе 1941 г началось формирование соединений нового типа - резервных авиационных групп, а в марте-апреле 1942 г. - ударных авиагрупп. Эти авиагруппы включали 3-6 различных авиационных полков в зависимости от поставленной задачи. После выполнения задачи их, как правило, расформировывали.

Важным этапом на пути восстановления былой мощи советских ВВС стало создание в мае 1942 г. воздушных армий, объединивших все действовавшие в составе фронтов авиационные части. Одновременно было начато формирование однородных авиационныхКрасная (Советская) армия 1941 — 1945гг. — Организация дивизий (истребительных, штурмовых и бомбардировочных). Вскоре было создано 18 таких дивизий, а также 11 авиагрупп и 179 отдельных авиаполков. Это позволило Верховному Главнокомандованию и командованию фронтов централизованно управлять авиацией, концентрировать ее силы на решающих направлениях.

К началу 1945 г. в составе действующей авиации и РВГК имелось 13 управлений воздушных армий и 155 авиационных истребительных, штурмовых и бомбардировочных дивизий. На вооружении этих соединений состояли 15 815 боевых самолетов новейших типов. Кроме того, в действующей армии использовались 975 самолетов По-2. А всего за годы войны советская авиационная промышленность поставила ВВС 136,8 тысячи самолетов, в том числе более 59 тысяч истребителей, более 37 тысяч штурмовиков и 17,8 тысячи бомбардировщиков. Кроме того, из США и Великобритании было получено по ленд-лизу еще 18,7 тысячи самолетов,

В связи с количественным ростом советской авиации число самолетов, непосредственно поддерживающих сухопутные войска, увеличивалось из года в год. Если в контрнаступлении под Москвой участвовало около 1170 самолетов, то в сражении под Курском - уже 2900, а в Берлинской операции - 7500.

Нет похожих постов...

Подразделения спецназа в годы Великой Отечественной войны

1-й добровольческий партизанский отряд Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (1-й ДПО ИФК им. П.Ф. Лесгафта) разведотдела Северного фронта.

Сформирован 29 июня 1941 года разведотделом штаба Ленинградского военного округа из студентов и преподавателей ИФК им. П.Ф. Лесгафта.

23–28 июня 1941 года на спортивной базе института в Кавголове командиры-разведчики ЛВО провели краткое ознакомление добровольцев со стрелковым оружием (автомат, самозарядная винтовка) и техникой применения взрывчатки. Также проводились занятия по тактике налетов на «штабы, автомашины, колонны войск и другие объекты».

29 июня 1941 года заместитель начальника штаба ЛВО комбриг П.П. Евстегнеев подписал секретный приказ № 005 о сформировании 1-го ДПО (добровольческий партизанский отряд) численностью 254 человека (в некоторых источниках численность отряда указана в 300 человек).

Отряд был разбит на 12 самостоятельных групп по 20–25 человек каждая (в дальнейшем группы стали именоваться отрядами и получили соответствующую нумерацию от 1-го до 12-го), имел 6 раций.

Командиры групп (отрядов):

№ 1 Е.В. Миронов;

№ 2 К.П. Власенко;

№ 3 В.Н. Цимерберг;

№ 4 М.И. Немчинов;

№ 5 Д.Ф. Косицын;

№ 6 В.М. Венцель;

№ 7 Ф.М. Ермолаев;

№ 8 Е.С. Богданов;

№ 9 В.М. Шамин;

№ 10 А.Д. Селезнев;

№ 11 Н.К. Пономарев;

№ 12 И.Ф. Артамонов.

29 июня 1941 года все группы 1-го ДПО на автомашинах выехали по маршруту Ленинград – Луга – Струги Красные.

Основные задачи отряда:

«… б) По прибытии в указанные районы в первую очередь скрытно расположить базы снабжения групп в лесных массивах указанных районов, обеспечив надлежащее хранение как продуктов, так и боеприпасов.

в) При обнаружении противника в районах своего расположения группы приступают к активным боевым действиям путем совершения мелких диверсий – выведения из строя бронебойными пулями двигателей машин, водительского состава, нападения на одиночно следующие машины и их уничтожения, захвата документов у связных – посыльных на мотоциклах и пр. – внести панику в двигающиеся части противника, заставить на каждом шагу задерживать темп движения, особенно в результате нарушения дорожных сооружений – мостов, гатей и создания искусственных препятствий – завалов, минирования, поджогов танков и пр.

г) При обнаружении крупных сил противника через местные советские и партийные организации добиваться привлечения к работам всего местного населения – колхозников, служащих и рабочих, коих использовать на создании в широком масштабе искусственных препятствий – завалов, волчьих ям, рвов и пр.

3. По получении сведений о противнике и районах его продвижения необходимо срочно молнировать в центр о районах сосредоточения, численном составе машин (танков) и направлении следования колонн. Связь по радио – два раза в день…»

30 июня 1941 года бойцы 1-го ДПО осели в лесах в районе севернее и северо-западнее Пскова и при дальнейшем продвижении фашистских войск остались в их тылу.

Группа № 1 – район Слобода;

Группа № 2 – район северо-восточнее Пскова в 5 км;

Группа № 3 – район Патрово-Терехово;

Группа № 4 – район Мароморка;

Группа № 5 – район Вошково;

Группа № 6 – район Заречье;

Группа № 7 – район Коцерицы;

Группа № 8 – район Панфиловка;

Группа № 9 – район Похонь;

Группа № 10 – район Лудони;

Группа № 11 – район Чатковицы;

Группа № 12 – район Заполье.

В июле – августе 1941 года группа № 5 действовала в треугольнике Псков – Порхов – Новоселье.

В июле – сентябре 1941 года боевые группы 1-го ДПО нанесли противнику следующие потери (по неполным данным):

совершено свыше 40 нападений на колонны танков, бронемашин, мотопехоты, обозы, аэродромы и гарнизоны противника;

уничтожено свыше 150 солдат и офицеров противника, 1 танк, 17 грузовых автомашин, 3 легковых автомашины, 16 мотоциклов, 1 дрезина, взорвано 2 склада с боеприпасами (один из них с 6,5 тыс. снарядов), 5 мостов, пущено под откос 5 эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами, подбито 4 танка, 1 бронетранспортер, 2 легковые автомашины, взято в плен 3 солдата (сданы в штаб 41-го корпуса);

устроены многочисленные завалы на дорогах, во многих местах повреждены телефонно-телеграфная связь и полотно железной дороги;

выведена из окружения группа бойцов в 200 человек из состава 4-й дивизии народного ополчения и 519-го ГАП (гаубично-артиллерийский полк);

в разведотдел штаба Северного фронта (с 23 августа Ленинградского фронта) переданы ценные разведданные (до 16 июля регулярная радиосвязь осуществлялась с 6 группами, на 21 июля радиосвязь регулярно поддерживалась с одной группой, и посредством делегатов личная связь была установлена с двумя группами).

По неполным данным, потери боевых групп 1-го ДПО составили 56 человек убитыми и пропавшими без вести, 3 человека взятыми в плен.

2 июля 1941 года в юго-западные районы Ленинградской области разведотделом Северного фронта был направлен 2-й ДПО (53 человека), а 10 июля – 3-й ДПО (100 человек), значительную часть личного состава которых составляли студенты и преподаватели Института им. Лесгафта. Данные о действиях этих отрядов отсутствуют.

К концу сентября 1941 года большинство групп 1-го ДПО из-за больших потерь вышли за линию фронта. Оставшиеся бойцы использовались РО Ленинградского фронта для разведки и диверсий в составе небольших групп или вступили в армейские части.

2-я особая бригада разведотдела штаба Северо-Западного фронта

Один из первых продолжительных рейдов по вражеским тылам совершила 2-я особая бригада. Когда в январе 1942 года она появилась в районе Великих Лук, фашисты решили, что в здесь действуют несколько сильных партизанских отрядов. Но это была одна рейдирующая бригада, сформированная в сентябре 1941 года, в самый разгар отступления советских войск, по инициативе начальника штаба Северо-Западного фронта Н.Ф. Ватутина и начальника разведотдела штаба фронта К.Н. Деревянко. Командиром бригады был майор Алексей Литвиненко, помощником – кадровый разведчик, старший лейтенант Александр Герман. Они встречали выходящих из окружения людей, проверяли их, подбирая себе бойцов. Обучал их старший лейтенант Белаш, начальник штаба 2-й особой. Начальником связи был лейтенант Климанов, командирами отрядов – лейтенанты Тарасюк и Загороднюк. Штаб располагался в Осташкове, Калининской области. В распоряжение бригады были переданы партизанские отряды ближайших районов.

В октябре 1941 года 2-я особая бригада была отправлена за линию фронта и к 7 ноября вышла в Пеновский район (Калининской обл.). Лесных лагерей бригада не устраивала, на ночлег партизаны останавливались в деревнях, предварительно выбив из них немцев. Вскоре к бригаде присоединился отряд имени Чкалова, где было около сотни попавших в окружение бойцов.

До конца 1941 года бригада рейдировала в Калининской и Ленинградской областях. Партизаны уничтожали мосты, склады с оружием, посты, совершали диверсии на железных дорогах.

«За октябрь – декабрь 1941 года она уничтожила около 1 тыс. чел. противника, захватила в плен 39 его солдат и офицеров, уничтожила свыше 50 грузовых автомашин, 39 мотоциклов, 3 склада с боеприпасами, 2 склада с горючим».

Кроме боев и налетов на вражеские гарнизоны, партизаны занимались разведкой, отслеживали перемещения войск, докладывали в штаб фронта обстановку в районе и давали рекомендации по организации разведки, сообщали данные на предателей, а иногда и сами производили суд и расправу. Они сообщили данные о фашистской обороне по берегам рек Ловать, Волга и Западная Двина.

Под городом Холм обнаружили склад снарядов с отравляющими веществами. На время рейда под начало бригады поступали местные подпольные парторганизации и партизанские отряды.

После освобождения Осташковского района бригада вновь ушла за линию фронта, на этот раз в район железнодорожной станции Новосокольники. Она нанесла удар по ст. Насва на участке Новосокольники – Дно в Псковской области, затем – по станции Маево на линии Рига – Москва. В это время в бригаде насчитывалось около 350 партизан, разделенных на конную, лыжную и огневую группы. Гитлеровцы принимали ее за конный корпус.

В феврале 1942 года 2-я особая действовала в немецком тылу в Калининской области. В числе лихих подвигов партизан был и такой, как проведение торжественного парада в честь Дня Красной Армии 23 февраля 1942 года в деревни Чурилово, когда 300 бойцов бригады торжественно промаршировали перед собравшимися крестьянами. А противник находился в соседней деревне, но дорога была такова, что немцы так и не смогли добраться до партизан.

Однако каратели их вскоре все же прижали. Против бригады штаб охранных войск немецкой группы армий «Север» направил несколько полков. Партизаны, к тому времени почти не имевшие патронов и медикаментов, уклоняясь от боев, уходили, гитлеровцы шли за ними, а за гитлеровцами по пятам шел один из отрядов 2-й бригады, ранее выполнивший особое задание. Теперь они искали своих и решили, что проще всего их будет найти, если следовать за карателями.

3 марта бригада провела последний крупный бой, а в конце марта перешла линию фронта. За этот рейд майору Литвиненко было присвоено звание подполковника. Он был отозван в действующую армию, дошел до Берлина. Победу встретил командиром 20-й гвардейской механизированной бригады.

Начальник штаба бригады Александр Викторович Герман остался в партизанах – на основе 2-й особой была сформирована 3-я Ленинградская партизанская бригада, Герман стал ее командиром, погиб в бою в 1943-м. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза (1944).

3-й полк особого назначения разведотдела штаба Северного фронта

Командир: Маковкин И.А., капитан.

Действовал на коммуникациях 4-й танковой группы – шоссе Плюсса – Ляды и других путях сообщения западнее Луги (Ленинградская область).

88-я отдельная стрелковая бригада (88-я ОСБ).

Начала создаваться в середине 1941 года для разведывательно-диверсионных действий в тылу японских войск.

Бригада формировалась на базе двух спецлагерей: Северного, или лагеря «А», расположенного под г. Ворошиловом (ныне г. Уссурийск Приморского края), и Южного, или лагеря «Б», расположенного в предместьях г. Керки (Туркмения), где находились интернированные китайские и корейские коммунисты, активные участники партизанского движения против японских оккупантов в Северо-Восточном Китае. Личный состав бригады набирался также за счет советских граждан китайского и корейского происхождения из различных областей Советского Союза, русских и из представителей национальных меньшинств.

К середине 1942 года в Южном лагере была сформирована одна часть 88-й ОСБ. В ее составе было три отдельных стрелковых батальона, отдельная саперная рота, отдельная рота ПТР, отдельная рота автоподвоза, один минометный и два артиллерийских дивизиона, отдельная рота разведчиков, отдельный батальон связи, отдельная рота автоматчиков, отдельный взвод ПВО, отдельный взвод НКВД, медико-санитарная рота, полевая почтовая станция и управление части.

Одновременно в Северном лагере была сформирована другая часть 88-й ОСБ. Боевой состав этой части состоял из штаба и управления, политического отдела, четырех отдельных стрелковых батальонов, отдельной роты, батальона автоматчиков, отдельного артиллерийского дивизиона, отдельной роты разведчиков, отдельного батальона связи, отдельной саперной роты, отдельной автороты подвоза, тыла и военной прокуратуры.

Вся боевая подготовка соединения была направлена на отработку задач подготовки небольших разведывательно-диверсионных отрядов для действий в японском тылу. Бойцы и командиры систематически осуществляли марш-броски, прыжки с парашютом, изучали радиосвязь и подрывное дело. В течение практически всей Великой Отечественной войны личный состав 88-й ОСБ на базе двух лагерей – Южного и Северного – активно готовился к участию в борьбе против японских оккупантов. Однако по ряду объективных причин политического характера в боевых действиях 88-я ОСБ задействована не была.

В октябре 1945 года бригаду расформировали.

С политическими целями из состава расформированной бригады в Маньчжурию была откомандирована группа китайцев численностью 378 человек. Другая группа, состоящая из корейцев, во главе с бывшим командиром 1-го батальона бригады (Северный лагерь) Цзин Жичэном (он же Ким Ир Сен, будущий лидер КНДР) с теми же целями была направлена в Северную Корею.

В 1946 году, с началом Третьей гражданской войны в Китае, практически весь китайский состав бывшей 88-й ОСБ вернулся на родину и принял активное участие в боях против Гоминьдана. Вместе с ними в Маньчжурию, а позже, с образованием КНДР, и в Корею убыл корейский состав бригады.

9903-я войсковая часть разведотдела штаба Западного фронта.

В разведывательно-диверсионной работе на Западном фронте огромную роль сыграло специальное подразделение «войсковая часть 9903» (позднее 3-е (диверсионное) отделение Разведотдела штаба Западного фронта), сформированное в июне 1941 года. Тогда это была небольшая группа из семи командиров: глава – полковник А.Е. Свирин, соратник Я.К. Берзина, участник войны в Испании майор А.К. Спрогис, капитан А.Я. Азаров, старшие лейтенанты И.Н. Банов, Ф.И. Коваленко, И.И. Матусевич, А.К. Мегера. Командный состав части был укомплектован слушателями военных академий. Подразделение должно было заниматься активной разведкой, диверсиями – взрывами на железных и шоссейных дорогах, уничтожением мостов, складов, связи, созданием партизанских отрядов.

Работать было трудно. В хаосе отступления нечего было и думать о том, чтобы поддерживать устойчивую связь с диверсионными группами – их приходилось отпускать «в свободный поиск». Не было и опыта разведывательной работы в тылу врага. Летом было подготовлено и направлено в немецкий тыл несколько групп, а связь поддерживалась только с тремя.

В конце августа 1941 года командиром части был назначен майор Спрогис, военкомом – полковой комиссар Н.Д. Дронов. Они сумели перестроить работу. В первую очередь была решена проблема личного состава – за счет набора комсомольцев-добровольцев из Москвы и Московской области. Через комиссию по отбору прошло около трех тысяч человек, из них две трети были зачислены в часть.

Во время битвы за Москву и контрнаступления советских войск в/ч 9903 подготовила более 45 боевых отрядов для действий в немецком тылу. Всего за это время было совершено 86 выходов в тыл немцев, некоторые группы ходили за линию фронта по два и по три раза. В сентябре 1941 года состоялось 8 выходов, в октябре – 11, в ноябре – 36, в декабре – 14, в январе и феврале 1942 года – 17.

Осенью 1941 года в немецком тылу действовали и четыре отряда особого назначения, по 100–120 человек каждый.

Особенно отличились группы Михаила Осташева, действовавшие в районе Дорогобужа, Григория Сизакова и Матвея Гусакова в районе Могилева, Корнеева в районе Гомеля, Ильи Шарого в районе Калинковичей, Бориса Крайнова в районе Полоцка, Федора Морозова в районе Глуска. Эти группы пустили под откос в среднем по 10–12 эшелонов врага, помогали местным партизанам.

Оперативный центр под командованием И.Ф. Топкина, действовавший в районе Бреста, объединил вокруг себя и руководил деятельностью нескольких партизанских отрядов. Некоторые группы сами становились отрядами. А группа Григория Сазонова стала партизанской бригадой с численностью в несколько сот человек.

После разгрома немцев под Москвой в/ч 9903 начала заниматься несколько иной деятельностью – она готовила группы численностью по 10–12 человек, как правило, снабженных радиосвязью, которые перебрасывались на самолетах в глубокий тыл противника. В августе – сентябре 1942 года были подготовлены и выброшены в немецкий тыл четыре оперативных центра по 35 человек каждый.

В декабре 1942 года часть 9903 была передана в распоряжение Разведывательного управления Генштаба РККА, а летом 1943 года несколько групп и отрядов снова перешли в подчинение разведотдела штаба Западного фронта.

За героизм, проявленный в тылу противника, Зое Космодемьянской, Леле Колесовой, Ивану Банову, Григорию Линькову, Никите Дронову было присвоено звание Героя Советского Союза, около 500 человек награждены орденами и медалями.

«Арап» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 1-го Украинского фронта

Выведена в тыл противника в апреле 1944 года.

«Артур» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 1-го Прибалтийского фронта

Высадилась в сентябре 1944 года на территории Восточной Пруссии.

«Атаман» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 1-го Прибалтийского фронта

Командир группы – капитан Конник Федор Филимонович.

Численность – 9 человек.

«Борис» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба Ленинградского фронта

Командир: Емченко Борис Григорьевич, капитан.

Численность – 7 человек.

В тыл противника выведена летом 1942 года.

Действовала в районе города Луга, Варшавской железной дороги и Киевского шоссе (Ленинградская область).

На оккупированной территории находилась свыше ста суток.

«Брук» – оперативно-разведывательный центр

Летом 1943 года был создан оперативно-разведывательный центр Разведуправления во главе с А.П. Бринским («Брук»), действовавший в районе городов Ковель и Каменец-Подольский. Здесь была сформирована обширная агентурная сеть, которая регулярно отправляла в Центр ценную информацию о группировках немецких войск и их перебросках. Сведения Бринского имели важное значение, например, для планирования и проведения Белорусской наступательной операции 1944 года. Вот только некоторые из посланных им в Центр сообщений:

«15.11.43. Из Коростень в Шепетовку гитлеровцы перебрасывают один пехотный полк из состава 339-й пехотной дивизии… Брук».

«7.12.43. В течение 5–7 декабря с.г. 24-я дивизия перебрасывалась по железной дороге из Ровно в Ковель. За это время перевезено 189 танков, более 180 орудий, 426 грузовых и легковых машин, около 70 мотоциклов. Отмечено 182 вагона с личным составом… Брук».

«1.2.44. По шоссейной дороге из Колки во Владимир-Волынский перебрасываются танковые и моторизированные части. В Луцке отмечено большое скопление войск противника, которые предполагается перебросить в район Владимира-Волынского. Движение войск по железной дороге Ровно – Ковель прекратилось… Брук».

Васильева Ю.В. разведывательно-диверсионный отряд разведотдела штаба Северного фронта

В июле – августе 1941 года действовала в районе Цапелька – Дворки – Подборовье Ленинградской области.

В августе 1941 года в результате организованной бойцами отряда засады на шоссе был убит командир полицейской дивизии СС генерал полиции Мюлерштедт.

В октябре 1941 года продолжала находиться в тылу врага.

«Вол» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта

Командир группы – старшина Валуев Павел Михайлович.

«Воронкин» – разведывательно-диверсионная группа

Десантирована в тыл противника в августе 1944 года на территории Польши.

«Гроза» – разведывательно-диверсионная группа

Командир группы – старшина Коротков Василий Семенович.

Численность – 13 человек.

«Джек» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта

Численность – 10 человек.

Командиры: капитан Крылатых Павел Андреевич («Джек») – погиб 30 июля 1944 года; лейтенант Шпаков Николай Андреевич («Еж») – погиб в сентябре 1944 года, старшина Мельников Иван Иванович («Крот») – был отстранен по приказу Центра от командования группой из-за неумения читать топографические карты, с 13 ноября 1944 года лейтенант Моржин («Гладиатор») – прислан из-за линии фронта.

Задачи группы: «Джеку» предписывалось осуществлять контроль за железными дорогами и шоссейными магистралями, установить уровень пропускной способности транспорта, определить состояние линий связи, их насыщенность и разветвленность, выявить наличие укрепленных оборонительных рубежей противника, количество гарнизонов и их вооружение, обнаружить места сосредоточения самолетов, техники, складов и штабов германских войск, вскрыть мероприятия противника по подготовке к применению химического оружия, а также выяснить его планы по дальнейшему ведению боевых действий, проанализировать настроение местного населения и уровень дисциплины в воинских частях.

Район деятельности: тыл восточнопрусской группировки войск противника. А если совсем точно, то район, где в то время размещалась штаб-квартира Адольфа Гитлера «Волчье логово».

За линию фронта десантирована в ночь с 26 на 27 июня 1944 года в районе трассы Кенингсберг – Тильзит (ныне Советск).

В середине ноября 1944 года получила разрешение Центра на выход на территорию Польши. 27 декабря 1944 года «Джек» был окружен и почти полностью уничтожен. Фактически группа перестала существовать как самостоятельное подразделение. В советский тыл в конце января 1945 года смогли выйти только двое разведчиков из группы «Джек».

Диверсионно-разведывательные роты (ДРР) 24-й армии Резервного фронта

Сформированы по приказу командующего армией генерал-майора К.И. Ракутина от 28 июля 1941 года.

Основные задачи ДРР:

диверсионно-разведывательная деятельность в тылу противника;

содействие частям армии в боевых действиях.

Диверсионно-разведывательные роты формировались из числа добровольцев 19, 120, 103, 106, 105-й дивизий 24-й армии. Состав рот – 120–150 человек, имевших на вооружении автоматы или самозарядные винтовки, ручные пулеметы из расчета один на трех человек, гранаты, сигнальные ракеты, два-три боекомплекта, сухой паек, рассчитанный на пару дней.

Боевая деятельность ДРР началась одновременно с Ельнинской наступательной операцией войск 24-й армии Резервного фронта (30 августа – 8 сентября 1941 г.).

Во время наступления на г. Ельню действия ДРР получили высокую оценку командования дивизий и 24-й армии. Во время боя за высоту 251,1, в районе деревень Дубовежье, Вязовка, разведчики-диверсанты на захваченной немецкой бронемашине ворвались в расположение противника, где бутылками с горючей смесью подожгли четыре вражеских танка. Дерзкий налет разведчиков-диверсантов способствовал захвату важной высоты советскими войсками.

В свою очередь, командующий Резервным фронтом генерал армии Г.К. Жуков неоднократно указывал командованию 24-й армии на плохую разведку противника в ходе наступления.

«Док» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта

Численность группы – 8 человек.

Высадилась 13 (по другим данным), 24 октября 1944 года в районе г. Инстербурга. Все члены группы пропали без вести.

«Искра» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта

Командир группы – мл. лейтенант Гущин Константин Иванович.

Численность – 7 человек.

«Каштан» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта

Командир группы – ст. лейтенант Мисник Николай Мартынович.

Численность – 11 человек.

Кившика И.Ф. – разведывательно-диверсионный отряд разведотделов штабов Северного и Ленинградского фронтов

Командир – Кившик И.Ф., лейтенант.

Численность: 250 человек.

Из сообщения Совинформбюро от 12 августа 1941 года: «Партизанский отряд под командованием тов. Кившика выследил и захватил два вражеских танка, отставших от своей части, и уничтожил 7 немецких мотоциклистов».

В июле – августе 1941 года действовал на дороге Гдов – Сланцы в Ленинградской области.

В августе 1941 года возвратился в советский тыл.

Второй раз за линию фронта отряд выведен в сентябре 1941 года. Главная задача: обнаружить штаб генерала-майора Андрея Никитича Астанина; командира Южной оперативной группы, которая попала в окружение. Приказ командования группа Кившика выполнила. Штаб был обеспечен радиосвязью, были сообщены возможные маршруты выхода из окружения.

«Клен» – разведывательная группа (впоследствии оперативный центр «Онегин») разведотдела штаба 1-го Украинского фронта

Командир – Шорохов Н.П.

«Клен» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 2-го Белорусского фронта

Командир группы – старшина Цепков Константин Александрович.

Численность – 11 человек.

«Клык» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта

Командир группы – капитан Петров Николай Иванович.

Численность – 7 человек.

«Кросс» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта

Командир группы – майор Медников Михаил Иванович.

Численность – 9 человек.

«Лось» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта

Командир группы – ст. лейтенант Угаров Иван Трофимович.

Численность – 11 человек.

«Львов» – разведывательно-диверсионная группа

Выведена в тыл противника в апреле 1944 года на территории Польши.

«Леонид» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 1-го Украинского фронта

Командир – Лесниковский С.Ф.

В тыл врага выведена летом 1944 года.

«Максим» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела 3-го Белорусского фронта

Командир – майор Максимов Владимир Иванович.

Численность – 20 человек.

Район дислокации – Восточная Пруссия.

С задания вернулось только пять человек.

Медведева разведывательно-диверсионный отряд разведотдела штаба Ленинградского фронта

Командир – Медведев Сергей Андреевич, доцент.

Численность подразделения – 29 человек. Был укомплектован студентами Ленинградского горного института. Все бойцы имели практический опыт буровзрывных работ во время учебной практики. В отличие от большинства аналогичных подразделений, которые выводились в тыл противника в первые месяцы войны, на специальную подготовку бойцов данного отряда было потрачено около месяца.

В сентябре – октябре 1941 года действовал в Лужском и Тосненском районах Ленинградской области.

В октябре 1941 года в результате засады уничтожили штабную автоколонну и убили полковника Вермахта. У него изъяли документы, содержащие данные о «положении немецко-фашистских войск (18-й армии Вермахта. – Прим. авт .), их состав и группировке на огромном фронте от Москвы до Ленинграда. Не меньшую ценность представляли таблицы позывных объединений, соединений и другие документы».

Отряд был выведен в советский тыл в декабре 1941 года.

«Мичиган» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 1-го Прибалтийского фронта

В тыл противника на территорию Восточной Пруссии выведена в сентябре 1944 года.

«Мороз» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта.

Командир группы – ст. лейтенант Павлов Иосиф Артемьевич.

Высадилась в ночь на 25 июля 1944 года в 02.30 у поселка Розенвальде в составе 14 человек. Основная задача – установить связь с находящейся на оккупированной территории резидентурой – была выполнена.

«Мороз» – разведывательно-диверсионная группа

Командир: Тарасов А.Ф..

«Морская» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 2-го Прибалтийского фронта

Командир – Розенблюм Ш.П..

«Неман» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 3-го Белорусского фронта

Командир группы – мл. политрук Никифоров Павел Петрович.

Численность – 10 человек.

«Овин» – разведывательная группа разведотдела штаба 4-го Белорусского фронта

Командир – Братчиков Геннадий Иванович («Овод»), майор.

Действовала в тылу 2-й немецкой армии.

«Ом» – разведывательная группа разведотдела штаба 1-го Украинского фронта

Командир – Скрипка И.И.

В тыл противника выведена летом 1944 года.

«Омега» – оперативный центр

С января 1943 года в отряде Н.П. Федорова начал работать оперативный центр военной разведки «Омега». Он контролировал районы Припяти, Киева, Пирятина, Бахмача и своевременно посылал в Москву информацию о группировках немецких войск в этих районах.

Именно его разведчики, которые действовали в районе Минска на базе спецотряда военной разведки «Дима» под командованием Д.И. Кеймаха, участвовали в ликвидации в 1943 году в Минске генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе. Непосредственные исполнители акции – Е.Г. Мазаник, работавшая прислугой в доме Кубе, и М.Б. Осипова, передавшая ей мину. Мину заложили под матрац кровати гауляйтера, и в 2 часа 20 минут 22 сентября 1943 года Кубе был убит. За этот подвиг Мазаник и Осиповой было присвоено звание Героя Советского Союза, а Федоров награжден орденом Ленина.

После проведения этой операции Федоров был направлен в Ровно с заданием уничтожить рейхскомиссара Украины Коха. Однако операция не состоялась. Затем Федоров возглавлял отряд особого назначения в районе Ковеля, где во взаимодействии с другими партизанскими отрядами установил контроль за железнодорожными магистралями. (В 1943 году партизанские отряды контролировали такие железнодорожные узлы на Украине и в Белоруссии, как Лунинец, Здолбунов, Коростень, Ковель, Брест, Сарны.) Его люди не только посылали в Центр важную информацию, но и совершали в тылу противника многочисленные диверсии.

В 1944 году отряд Федорова переправился через Западный Буг и вышел в район Люблина, где, установив связь с польскими партизанами, начал проводить диверсии на железных и шоссейных дорогах. 17 апреля 1944 года Н.П. Федоров погиб в бою. 21 ноября 1944 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Орион» – разведывательно-диверсионная группа разведотдела штаба 1-го Прибалтийского фронта

Командир – капитан Денисов Владимир.

Численность – 10 человек.

В сентябре 1944 года действовала в Восточной Пруссии.

В живых осталось только трое.

Особый отряд разведотдела штаба Ленинградского фронта

Командир – Усманов А.М.

В тыл противника направлен 9 сентября 1941 года. За линией фронта находился в течение 30 суток.

Отдельные горнострелковые отряды (ОГСО) штаба Закавказского фронта

Начали формироваться в августе 1942 г. по приказу командующего Закавказским фронтом генерала армии И.В. Тюленева.

Формирование отрядов возлагалось на командующего 46-й армией генерал-лейтенанта К.Н. Леселидзе. С 15 августа 1942 года соединения и части армии вели оборонительные бои за удержание перевалов в центральной части Главного Кавказского хребта.

Личный состав ОГСО набирался из добровольцев запасных частей и внутренних войск НКВД. При каждом отряде находились опытные альпинисты-инструкторы. Специально вооруженные и экипированные отряды в составе роты-батальона (50–150 человек) предназначались для ведения боевых действий в отрыве от главных сил на самых трудных направлениях в горах.