Представляя интересы крупной рабовладельческой аристократии, в частности высшего фиванского жречества, которое и раньше выдвигало и поддерживало его, Тутмос III, захватив верховную государственную власть и расправившись со своими врагами, решительным образом возобновил традиционную завоевательную политику Египта. На 22-м году своего царствования он двинул войска в Палестину. В знаменитых «Анналах Тутмоса III», гиероглифический текст которых сохранился на стене Карнакского храма Амона, особенно подробно описан именно этот первый поход Тутмоса III в Палестину и Сирию. Описывая этот поход, придворный летописец Чанани говорит, что его причиной было восстание азиатских племен против Египта.

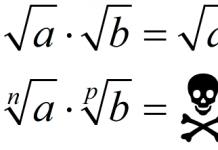

Тутмос III убивает пленных. Рельеф на пилоне храма Амона в Фивах. Карнак.

Новое царство. XVIII династия.

«Год 22-й, 4-й месяц 2-го сезона, день 25-й. Проходил его величество крепость Джару во время первого победоносного похода [чтобы отбить нападение на] границы Египта при помощи храбрости [при помощи победы, при помощи силы, при помощи правогласия]. Вот во время этих [событий], в течение [ряда] лет азиаты стали грабить. Каждый человек стал сражаться против... Случилось, что другие племена и гарнизоны, находящиеся в городе Шарухене, начали от страны Ирджа до крайней границы [болот] страны открывать путь к восстанию против его величества».

Эта же, очевидно, официальная, версия об оборонительном характере первого похода Тутмоса III в Азию сохранилась и в надписи из Джебель-Баркала, в которой приведены некоторые дополнительные данные.

«Он (Амон. - В. А .) поручил мне иноземные страны Речену во время первого похода, когда они пришли, чтобы приблизиться к моему величеству с миллионами людей, с сотнями тысяч лучших во всех иноземных странах и стояли на своих колесницах в [количестве] 330 вождей, каждый из которых был во главе своего войска».

Весьма возможно, что эта официальная версия об оборонительном характере первого похода Тутмоса III в Азию имела целью поднять воинственный дух египетского войска, отвыкшего от крупных походов в течение длительного мира, царившего в стране во время предшествующего периода. Конечно, истинной причиной возобновления завоевательной политики Египта было стремление к захвату богатств в странах Передней Азии, в первую очередь рабов, необходимых для дальнейшего развития рабовладельческого хозяйства. Не менее важно было для Египта покорить соседние племена Передней Азии, чтобы пробить дорогу в Малую Азию и Месопотамию, что создавало условия для все более широко развивавшейся египетской внешней торговли. Но чтобы сделать эту войну популярной, надо было замаскировать ее истинные захватнические цели. Поэтому одно из обычных восстаний азиатских племен против египетского владычества было представлено в официальных надписях как крупное движение, грозившее повторением азиатского нашествия на мирную и процветающую долину Нила. Это был старый демагогический прием, к которому и раньше прибегали египетские фараоны и их писцы, идеологи рабовладельческой деспотии.

Первый поход Тутмоса III в Сирию имел особенно большое военно-политическое значение. Именно в результате этого похода были разбиты объединенные силы сиро-палестинских князей, образовавших коалицию под главенством князей Мегиддо и Кадеша. Один из наиболее важных опорных пунктов этой коалиции - сильная крепость Мегиддо, которая господствовала над путями, ведущими через Иезреельскую равнину, была взята после битвы под стенами этого города, когда египетскому войску удалось одержать победу над войсками сирийцев. Больше того, Тутмосу III удалось проникнуть и дальше вплоть до Ливана, где он прочно закрепился, захватив богатую добычу. Поэтому первый поход Тутмоса III особенно подробно записан в «Анналах», причем краткая характеристика его повторена и в других текстах Тутмоса III. Очевидно, и самый поход и его описание в официальных документах должны были наглядно показать всем соседним племенам и государствам, что Египет отныне не потерпит никакого сопротивления со стороны соседних племен в своем неуклонном движении па северо-восток, к границам Малой Азии и Месопотамии. Всякое сопротивление рассматривалось египетским фараоном как «восстание» протии египетского владычества, что должно было неизбежно повлечь за собой строжайшее наказание, привести к покорению «восставших» племен и в конечном счете дальнейшему расширению границ Египта. Поэтому в самом начале «Анналов» прямо указывается, что египетское войско в 5-й день 1-го месяца 3-го сезона 23-года выступило из Газы «храбро, мощно, сильно, победоносно, чтобы повергнуть этого презренного врага, чтобы расширить границы Египта, согласно тому, что приказано было его отцом Амоном-Ра, дабы победоносно… схватил он».

Хронологию и маршрут первого похода Тутмоса III можно восстановить по данным, которые приведены в «Анналах». Египетское войско под командой самого фараона выступило в 25-й день 4-го месяца 2-го (зимнего) сезона 22-го года царствования Тутмоса III из пограничной египетской крепости Джару. Весь путь до Газы протяжением в 187,5 км был пройден в 10 дней, как это видно из текста «Анналов»: «Год 23-й, 1-й месяц 3-го сезона, день 4-й, день праздника появления царя. [Прибытие] в город «Владения Правителя» - Гаджату - [имя его в Хару]».

Следовательно, египетское войско на пути из Джару в Газу делало в среднем в день 18,75 км. Медленность продвижения египетского войска в данном случае объясняется трудностью пустынного пути, а также тем, что оно состояло главным образом из пехоты. Ведь в эту эпоху египтяне обладали очень небольшим количеством боевых колесниц. В описаниях добычи, захваченной после боя, в те времена всегда на первом месте ставили коней и колесницы, что ясно указывает на то значение, которое египтяне придавали этим новым для них, чисто азиатским средствам передвижения. Характерно и то, что в надписи из Джебель-Баркала подчеркнуто число колесниц, которым располагали сирийские войска под Мегиддо.

Из Газы египетское войско двинулось на север по направлению к горам Кармила. В «Анналах» упоминается местечко Ихем, которое теперь сопоставляется с Иемма и, как думает Эд. Мейер, находилось севернее Какона, может быть, на месте Телль-эль-Асавира или ес-Самра, у подножья Кармила. Весь путь от Газы до Ихема протяжением в 120 км египетское войско проделало, как полагает Фолкнер, в семь дней, т. е, передвигалось со скоростью 17 км в день. Весьма возможно, что после 17-дневного перехода пришлось устроить стоянку в Ихеме, для того чтобы дать отдых пехоте и в то же время собрать необходимые сведения о расположении войск противника. Поэтому только через пять дней был созван военный совет в Ихеме, о котором довольно подробно говорится в «Анналах».

По словам летописца, «год 23-й, 1-й месяц 3-го сезона, 16-й день - [прибытие] в город Ихем». Очевидно, именно в этот день, находясь приблизительно в 30 км от Мегиддо в местечке Ихем, Тутмос III созвал военный совет для решения вопроса о том, по какому пути следует двинуться дальше, чтобы полностью разбить врага, собравшего свои главные силы в Иезреельской равнине, опираясь на сильную крепость Мегиддо. Рассказ летописца о военном совете в Ихеме содержит интереснейшие сведения об уровне развития тактики и стратегии в древнем Египте в те времена, о наличии военной информации, об организации военного дела, об учете морального фактора и о роли самого Тутмоса III в качестве полководца.

Судя по тексту «Анналов», в которых точно и в то же время образно и красноречиво описывается этот военный совет, «приказал [его величество созвать] совещание с его храбрыми воинами». Очевидно, эта организационная форма «военного совета» или «совещания» в те времена уже существовала и даже была обычной. Право созыва этого «военного совещания» принадлежало, несомненно, самому царю, который не только созывал военный совет, но выступал на нем в качестве главного докладчика и выносил окончательное решение. Поэтому вряд ли можно думать, что этот «военный совет» был остатком или даже пережитком времени военной демократии, когда вожди принуждены были считаться с решениями такого рода советов. Несмотря на то, что предложение фараона шло вразрез с предложениями, которые были высказаны воинами на этом «военном совете», все же фараон принял свое решение вполне самостоятельно и все присутствовавшие с ним согласились. Очевидно, этот «военный совет» был чисто военным учреждением, военно-совещательным органом, в который входили лишь видные воины-аристократы, назначенные царем. Поэтому этот «военный совет» находился под контролем фараона и мог высказывать те или иные соображения по данному вопросу, но право вынесения окончательного решения принадлежало лишь фараону как неограниченному деспоту, обладавшему верховной государственной и в том числе военной властью.

Большой интерес представляет речь Тутмоса III на этом военном совете. Фараон излагает полученные им сведения о передвижениях вражеских войск и, в кратких словах, о намерениях неприятеля дать генеральный бой под стенами Мегиддо. По словам летописца, царь сказал следующее: ««Этот [презренный] враг [правитель] Кадета прибыл и вступил в Мегиддо. Он [там] в этот момент. Он объединил вокруг себя князей [всех] стран, подвластных Египту (буквально: «находящихся на воде Египта», т. е. зависящих от Египта. - В. А .), вместе [с теми, которые расположены вплоть до] Нахарины [и состоят из стран] Хару, Кеду с их лошадьми, их войсками и [их людьми]». И это он сказал, как говорят: «Я буду стоять, чтобы [сражаться с его величеством здесь] в Мегиддо. Скажите мне, [что в сердцах ваших]?»».

Судя по этим словам летописца, египетское главное командование, находясь в Ихеме, у подножья горного хребта Кармил, располагало довольно значительными сведениями относительно войск противника, его передвижений и намерений. Наиболее существенным военно-политическим фактом, который фараон сообщил своим военачальникам, собранным на военный совет в Ихеме, было то, что в Сирии и Палестине образовался большой военный союз правителей отдельных областей и городов во главе с князьями Кадеша и Мегиддо, которые были, очевидно, главными врагами Египта. На это указывает и то обстоятельство, что в известном «Перечне стран Верхнего Речену», разгромленных и покоренных Тутмосом III во время первого сирийского похода, на первом месте упоминаются Кадеш и Мегиддо, причем особенное значение как в этой надписи, так и в других надписях времени Тутмоса III придается тому, что именно в Мегиддо были собраны все войска восставших сиро-палестинских городов и областей, очевидно, находившихся под начальством князя Кадеша.

В словах Тутмоса III на военном совете в Ихеме подчеркнуто важное сообщение царя о том, что правитель Кадеша, или, вернее, войска, находившиеся под его командованием, не только подошли к Мегиддо, но и вступили в эту крепость. Фараон определенно указывает на то, что «он [там] в этот момент». Вместе с ним находились либо в Мегиддо, либо в его непосредственной близости войска его союзников, правителей Сирии и Палестины, ранее подвластных Египту, а теперь восставших против него. В «Анналах» прямо указано, что то были князья Сирии (Хару), вплоть до Нахарины, т. е. «страны рек», очевидно, Верхней Месопотамии, прилегающей к среднему течению Евфрата, где территория изрезана множеством рек. Данные разведки позволили фараону сообщить совету военачальников, что в Мегиддо прибыли войска, включая конницу и обоз упомянутых князей Сирии и Палестины. Основным намерением неприятеля, по мнению Тутмоса III, было дать египетским войскам генеральное сражение под стенами Мегиддо. Очевидно, сиро-палестинские князья исподволь подготовились к этой битве, стянув в Мегиддо значительные военные силы, чувствуя себя уверенно среди дружественно расположенного к ним населения и укрепив свой важнейший опорный пункт в Иезреельской долине - мощную крепость Мегиддо. Возможно, что неприятель имел здесь заранее накопленные продовольственные запасы и достаточное боевое снаряжение и в случае нужды мог не только выдержать натиск египетской армии, но и длительную осаду в самом Мегиддо.

Сообщив совету военачальников все необходимые сведения, фараон предложил им высказаться. В ответ на его предложение они «сказали его величеству: «На что же это будет похоже идти по этой дороге, которая становится столь узкой? Ведь пришли [и сообщили], что враги там стоят [рядом] и их [стало] очень много. Разве не пойдут лошадь за спиной лошади, воины и люди равным образом? В то время как наш авангард туда придет и будет там сражаться, наш арьергард будет все еще стоять в Аруне и не будет сражаться. Но ведь здесь есть еще две [другие] дороги. Одна дорога, - смотри, она удобна для всех нас,- она выведет к Таанаку, а вот другая [приведет] на дорогу к северу от Джефти. И тогда мы придем к северу от Мегиддо. Пусть наш победоносный владыка двинется так, как [покажется правильным] сердцу его, но пусть не заставляет нас идти по этой [трудной] дороге»».

Автор «Анналов» весьма подробно и, на первый взгляд, весьма точно описывает все отдельные этапы первого похода Тутмоса III в Сирию. Однако при ближайшем рассмотрении все же оказывается, что придворный летописец многое опускал, выделяя лишь те события, факты и оттенки характеристик в особой, конечно, тенденциозной выборке, которые клонили к вящему прославлению царя, «победоносного владыки».

Так, например, в информационном сообщении фараона на военном совете в Ихеме нет еще каких-либо реальных предложений относительно плана дальнейших военных действий. Однако в ответе воинов царю содержится довольно детальный разбор различных вариантов дальнейших продвижений по трем дорогам, которые вели от Ихема через Аруну, или через Таанах, или через Джефти в район Мегиддо, под стенами которого, очевидно, расположились лагерем сиро-палестинские войска под начальством князей Кадеша и Мегиддо. С другой стороны, в только что приведенном отрывке сообщается не речь одного какого-либо военачальника, а сборное резюме всех выступлений, если таковые на самом деле имели место.

Таким образом, здесь перед нами не точный, приближающийся к протоколу отчет выступлений, а лишь своеобразная характеристика тех настроений, которые царили среди военачальников и нашли отражение в одном или, вернее, нескольких выступлениях, поскольку писец в данном случае применил стандартную фразу: «они сказали его величеству».

Наконец, автор «Анналов» пропустил в своем отчете информационное сообщение о возможности продвижения по дороге через Аруну, хотя в речи военачальников сказано «пришли [и сообщили], что враг там стоит [рядом]», т, е. в непосредственной близости от дороги, и угрожает разбить по частям египетские войска, которые будут спускаться в равнину по этому узкому и крайне опасному горному дефиле. Очевидно, все эти сведения были получены разведкой до военного совета в Ихеме и стали в той или иной форме известны отдельным военачальникам.

В разобранном нами отрывке из «Анналов», в котором приводится резюме ответов военачальников царю, ясно указывается, что существовали три основных проекта дальнейшего продвижения египетского войска по направлению к Мегиддо. Один проект предусматривал переход через Кармильский хребет по наиболее прямой, очень узкой, трудной и опасной горной тропе через Аруну. Это был путь смелой лобовой атаки. Два других проекта сводились к обходным движениям, либо на восток по дороге через Таанах, расположенный к юго-востоку от Мегиддо, либо на север, через Джефти, который, возможно, находился к северо-западу от крепости, под стенами которой стояли сиро-палестинские войска. Первый проект подвергся критике со стороны военачальников. Они считали, что крайне опасно двигаться по этой слишком узкой дороге, в особенности потому, что у выхода горной тропы на равнину около этой дороги расположились, очевидно, крупные силы неприятеля, которые смогут по частям разбить египетские войска, выходящие из горной теснины. Египетский писец образно и красноречиво указал на то, что египетская пехота, колесницы и обоз или обслуживающий войско персонал должны по этой дороге идти «лошадь за спиной лошади, воины и люди равным образом», т. е., по-видимому, гуськом. Поэтому египетское войско, следующее по этому пути, принуждено было бы чрезмерно растянуться и не смогло бы достаточно быстро развернуть свою боевую линию против неприятеля, который занимал заранее подготовленную и удобную для боя позицию. Авангард египетского войска был бы вынужден, принять бой в неудобных для себя условиях у выхода на равнину, в то время как арьергард египтян еще находился бы в Аруне и не мог сражаться вместе с передовыми частями войска. Таким образом, египетские военачальники отвергли этот план как чрезмерно смелый и слишком опасный. Вместо него они предложили принять более осторожный план обходного движения через Таанах или Джефти. Они советовали фараону выбрать тот путь, который покажется «правильным сердцу его», но просили его отказаться от опасного и трудного пути через Аруну.

Дальнейшее обсуждение этого плана было возобновлено лишь после получения добавочной информации в ставке фараона. Об этом ясно говорится в «Анналах», что указывает на большую роль военной разведки, которая в некотором отношении обусловила правильное решение вопроса и победу египтян в битве под Мегиддо.

«И тогда были [доставлены] сведения [об этом презренном враге]. [И снова обсудили этот] план, о котором они говорили раньше».

Окончательное решение было принято царем после длительного и двукратного обсуждения этого вопроса в целом и после получения новых добавочных сведений о противнике, т. е. после зрелого предварительного размышления и взвешивания всех за и против. Именно поэтому речь фараона содержащая окончательный вывод, носит столь категорический характер, который, по мнению летописца, и подобал решению царя как верховного правителя всей страны. Может быть, именно в связи с этим знаменательная речь Тутмоса III вводится несколько высокопарным оборотом: «И было сказано во дворце его величества, - да будет он жив, здрав и невредим». Самая речь облечена в торжественную и патетическую форму:

«Я клянусь любовью Ра и похвалой отца моего Амона,

Как возвращают мне молодость дыханье ноздрей моих, [наполняя меня] жизнью и здоровьем,

Что выступит мое величество по этой дороге, [ведущей] на Аруну.

Пусть пойдет по желанию своему каждый из вас по тем дорогам, о которых вы говорили.

И пусть пойдет по желанию своему каждый из вас, следуя за моим величеством.

Пусть не подумают среди этих врагов, которых ненавидит Ра:

«Вот его величество пошел по другой дороге,

так как он очень боится нас» скажут они».

Таким образом, план наступления, предложенный фараоном, резко отличался от плана, который был выдвинут военачальниками на военном совете в Ихеме. Осторожному обходному маневру по более удобным, безопасным и широким дорогам царь противопоставил быструю лобовую атаку по труднопроходимой, опасной, но наиболее короткой горной тропе, которая давала возможность в короткий срок вывести египетскую армию на равнину Мегиддо, чтобы здесь нанести врагу сокрушительный удар. В качестве основного мотива для принятия такого решения Тутмос III выдвигает «моральный фактор». По мнению царя, движение по обходному пути должно вызвать злорадство среди врагов, которые в этом маневре усмотрят слабость египетской армии и нерешительность командования, граничащую с трусостью. Помимо того, быстрый и прямой удар, нанесенный по трудному и опасному пути, должен неминуемо застать врага врасплох, вызвать в его среде деморализацию и тем самым поднять боевой дух египетского войска.

Этот древнейший (из известных в мировой истории) учет «морального фактора» полководцем при выборе плана сближения с противником указывает на значительное развитие военного искусства в древнем Египте. Впрочем, аналогичный мотив сохранился в известном школьном упражнении на историческую тему, в котором рассказывается о борьбе Яхмоса I с гиксосами (текст таблички Карнарвон). И в том и в другом рассказе смелая решительность воинственного фараона, готового немедленно выступить против врагов страны, противопоставляется чрезмерной осторожности военачальников или вельмож. Этот сюжет был использован и автором «Анналов» для возвеличения храброго фараона, «победоносного властителя».

Этот апофеоз египетского деспота, облеченный в льстивую и тенденциозную форму, находит особенно яркое выражение в заключительных словах цитируемого отрывка, образно рисующих неограниченную власть обоготворенного фараона.

Вельможи-военачальники, угодливо склоняясь перед царем, признают его правоту и говорят ему:

«Да дарует тебе отец твой [Амон, Владыка престолов Двух Стран, находящийся в Фивах, исполнение желания твоего]. Вот мы последуем за твоим величеством во всякое место, куда пойдет [твое величество], как слуга следует за своим господином».

И только после этих слов в тексте «Анналов» следует, возможно, подлинная копия приказа по войскам, который был отдан Тутмосом III в типичной для таких приказов острой и лаконичной форме.

«[Приказ его величества, отданный] всему войску:

«[Завладейте вы все победой, пойдите по] дороге этой, которая столь [узка]»».

Вслед за текстом приказа, в котором точно указывается направление дальнейшего следования войска, в официальной летописи похода приводятся слова фараона, призывающего воинов следовать за ним по трудному и опасному пути. Фараон в торжественных и весьма напыщенных словах клянется идти впереди своего войска, тем самым наглядно демонстрируя свое бесстрашие.

«[И вот его величество] поклялся, сказав: «Не дам я пойти [воинам моим храбрым] перед моим величеством в [этом месте]».

[И вот его величество согласно своему желанию] пошел сам во главе своих воинов, давая узнавать [каждому человеку] путь шагами своими.

И конь [шел] за конем,

А [его величество] - во главе своего войска».

В такой выразительной и яркой форме описал автор «Анналов» выступление египетского войска по дороге через хребет Кармил, по кратчайшему пути, ведшему через Аруну к равнине Мегиддо. И опять стремление возвеличить мощь и храбрость полководца - обоготворенного деспота сочетается с использованием документов, приказов по войскам, которые, очевидно, уже в те времена применялись в военном деле. Выполнение удачного и смело задуманного боевого плана для быстрого нанесения удара неприятелю изображается подобострастным летописцем как невероятный личный героизм самого царя, смело ведущего своих воинов к победе.

Египетское войско, согласно приказу царя, двинулось по горной дороге, ведшей на Аруну, расположенную высоко в горах Кармила. Весь путь от Ихема до Аруны протяжением приблизительно в 20 км был проделан в один или два дня. Передовой отряд, которым командовал сам фараон, провел в Аруне одну ночь и на другое утро начал спускаться в равнину. Несмотря на то, что удобное расположение Аруны давало возможность разбить здесь лагерь, Тутмос III стремился как можно скорее вывести свои войска на Иезреельскую равнину, чтобы не дать возможность неприятелю перегруппировать свои войска и подготовиться к решительной битве под стенами Мегиддо. Быстрота передвижения египетского войска и неожиданность его появления на равнине были залогом победы египтян.

Успех этого маневра египетского войска льстивый летописец объясняет храбростью фараона, который, согласно религиозным воззрениям того времени, находился под охраной египетских богов.

«Год 23-й, 1-й месяц 3-го сезона, день 19-й.

Пробуждение [в безопасности] в палатке [царя], да будет он жив, здрав и невредим, в городе Аруне.

Мое величество выступило на север под [знаменем] отца [Амона-Ра, владыки престолов двух стран], [который открывал путь] передо мной. Горахте укрепил сердце моих храбрых воинов, а отец [Амон] сделал сильной руку [моего величества]... Гор [творит магическую защиту] перед моим величеством». Дальше в «Анналах» говорится: «Когда [его величество] выступило [во главе войска] своего, разделенного на множество боевых отрядов, [то он не нашел там] ни одного [врага]. [Их] южный фланг находился у Таанаха, [а их] северный фланг в [южном] углу [долины Кина]. [И вот] позвал его величество на [этот путь...] и упали они, в то время как этот [презренный] враг...»

Судя по этим словам летописца смелый маневр, предпринятый Тутмосом III, в своей первой части увенчался полным успехом. Для того чтобы египетские войска были по возможности не замечены неприятелем в густой чаще Кармильских гор, Тутмос III разделил их на несколько отдельных отрядов, которые должны были следовать друг за другом в лесной чаще по узкой горной тропе. И действительно, благодаря принятым мерам предосторожности египтяне удачно спустились в долину Кина, не встретив на своем пути более или менее значительных заслонов неприятеля. Таким образом, расчет Тутмоса III оказался правильным. Сирийское командование, предполагая, что главные военные силы египтян двинутся по более безопасной южной дороге, ведшей через Таанах, разместило южный фланг своего войска у Таанаха, северный фланг - в южном изгибе долины Кина, а центр - где-то посередине этих двух пунктов, на дороге из Таанаха в Мегиддо. Как правильно полагает Фолкнер, при таком расположении войск противника Тутмос III должен был двинуть свои войска именно через Аруну. Ведь если бы он пошел по южной обходной дороге, он встретил бы на своем пути у Таанаха сирийские войска, готовые к бою в свободно избранной их командованием позиции. Если бы Тутмос III повел свои войска по северной дороге через Джефти, он дал бы неприятелю полную возможность перестроиться. Двинувшись же прямо на Аруну, он быстрым броском вывел свои войска к правому флангу противника, отрезал сиро-палестинские войска от Мегиддо и получил возможность занять наиболее удобную для себя позицию под стенами этой крепости.

Конечно, неприятель должен был оставить какой-то сторожевой отряд у выхода дороги, ведшей из Аруны в долину Кина. Но как можно предполагать по испорченному месту текста «Анналов», этот незначительный неприятельский отряд был быстро уничтожен передовыми, очевидно, отборными частями египетского войска, которыми командовал сам фараон.

Этот крупный успех, одержанный египетскими войсками, дал повод писцу вставить маленький панегирик царю, вложенный им в уста воинов, которые, радуясь удачному выходу египетского войска из горного дефиле на равнину, восхваляют царя в следующих словах:

«Воздай]те [ему хвалу],

[Восхвалите мощь его величества, так как рука его сильнее, чем у [всякого царя].

[Он охранял арьергард] войска своего величества в Аруне;

В то время как арьергард победоносного войска его величества [еще] находился в [городе] Аруне, авангард вступил в долину Кина и заполнили они узкий проход в долину».

Однако этот успех следовало закрепить и с целью предохранить все египетские войска от возможного удара противника принять все меры, чтобы скорее вывести египетский арьергард на равнину. Египетские военачальники, проявившие столь большую осторожность на военном совете в Ихеме, и в данный решительный момент думали больше об обороне, чем о наступлении. Чтобы ярче подчеркнуть различие между тактикой наступления, проводимой царем, и тактикой обороны, рекомендованной военачальниками, летописец и в данном случае старается показать, что в подобной обстановке наступление было наилучшей обороной. Таким образом, и в этом отрывке автор «Анналов» подчеркивает превосходство и полный успех наступательного плана фараона над всеми планами, предложенными военачальниками. Одновременно писец старается показать, что наступательный план фараона предусматривал в то же самое время заботу об охране египетского арьергарда. Ведь уничтожение неприятельского заслона у долины Кина и меры, своевременно принятые фараоном, дали возможность египетскому арьергарду без потерь выйти из горного дефиле на равнину около Мегиддо.

Этот эпизод рассказан в «Анналах» в следующих словах:

«И тогда они (военачальники. - В. А

.) сказали его величеству, да будет он жив, здрав и невредим!

«Вот его величество пришел со своим победоносным войском, и оно заполнило долину.

Пусть же выслушает нас наш победоносный владыка на этот раз.

Пусть сохранит наш владыка нам арьергард своего войска с его людьми.

Пусть подойдет к нам арьергард этого войска, находящийся позади, и тогда мы сразимся с этой страной азиатов и тогда мы не будем беспокоиться об арьергарде нашего войска».

И тогда остановился его величество вне [долины]... там, чтобы защитить арьергард своего победоносного войска.

И вот, когда передовые отряды окончили [свое] продвижение по этой дороге, то переместилась тень».

Этот последний маневр, предпринятый авангардом египетского войска, дал возможность всему египетскому войску, включая его арьергард, благополучно выйти на равнину. Передовой отряд, находившийся под личным командованием фараона, разбил сирийский заслон, стоявший у выхода дороги на равнину, и занял удобную позицию для прикрытия египетских войск спускавшихся с гор. Весь этот переход был совершен форсированным маршем. Летописец счел необходимым отметить, что он был закончен к полудню. Очевидно, египетские войска, двигались столь быстро и в таком порядке, что сирийцы не успели им помешать. Тем самым сиро-палестинские войска упустили прекрасную возможность не только задержать египтян в узком горном проходе, но и нанести им непоправимый ущерб, разбив их войска по частям, в то время как они спускались по узкой горной тропе, непомерно растянув свою боевую линию. Эту несомненную тактическую неудачу сиро-палестинских войск следует объяснить в первую очередь плохой разведкой, которая не сумела вовремя сообщить сирийскому командованию о передвижениях египетского войска, недоучетом маневренных возможностей египетского войска и, наконец, недопустимой медлительностью в тот наиболее ответственный момент, когда египетское войско выходило из горного дефиле на равнину и когда еще не было поздно нанести ему решительный удар в крайне невыгодных для него условиях. Все эти ошибки и неудачи сирийцев были использованы египетским командованием, которое успешно закончило свой маневр, выведя все войска без потерь на равнину Мегиддо.

Летописец, неоднократно отмечавший всю важность этого удачно выполненного маневра, счел необходимым особенно подробно его описать. Можно думать, что он прекрасно понимал, какое значение имела для выполнения маневра скорость передвижения египетского войска. Именно поэтому в своем обстоятельном повествовании автор «Анналов» указал даже точное время выхода на равнину отдельных частей египетского войска: как мы уже видели, авангард вышел на равнину около полудня (по египетскому времени) - «когда переместилась тень». А из дальнейшего изложения видно, что последние части арьергарда, т. е. вся египетская армия, вышли на равнину, «когда был седьмой час после поворота солнца», т. е. в семь часов пополудни. Иными словами, авангард выступил из Аруны около семи часов утра и через пять часов, т. е. около полудня, вышел к долине Кина. Приблизительно около двух часов дня арьергард выступил из Аруны и через пять часов, т. е. около семи часов пополудни, вышел на равнину. Понятно, что авангард двигался несколько быстрее главных частей войска, так как в его состав входили колесницы. Поэтому передовым частям удалось в течение указанного промежутка времени не только совершить весь путь, но и разбить сирийский заслон, стоявший у долины Кипа, в результате чего более медленно двигавшийся арьергард смог спокойно пройти весь путь до равнины.

Удачный и быстрый переход египетского войска через горы и благополучный выход на равнину дали возможность египетскому командованию разбить лагерь близ Мегиддо и в наиболее удобной и свободно выбранной позиции, что было вполне естественным развитием первого значительного тактического успеха египтян. Летописец повествует об этом в следующих словах:

«Прибыл его величество к югу от Мегиддо на берег потока Кина, когда был седьмой час после поворота солнца (т. е. после полудня. - В. А

.).

И вот там был разбит лагерь его величества, и отдан был всему войску [следующий приказ]:

«Готовьтесь! Приготовьте ваше оружие, так как придется идти на сближение, чтобы сразиться с этим презренным врагом [завтра] утром»».

Таким образом, египетское командование приняло все меры к тому, чтобы ничто, даже разбивка лагеря близ Мегиддо, не могло замедлить быстрых темпов, взятых с начала похода, которые привели к первому крупному тактическому успеху. Поэтому, как только был разбит лагерь под Мегиддо, войскам был дан приказ готовиться к выступлению и бою на следующее утро. Эта быстрота передвижений и действий, эта оперативная маневренность египетского войска были его наиболее сильной стороной и выгодно отличали его от сиро-палестинских войск, которые уже потеряли и темп и инициативу, что в конечном счете предопределило их поражение. С другой стороны, египетское командование приняло все меры к тому, чтобы наилучшим образом подготовиться к предстоящему сражению. Организационным центром египетской армии была царская палатка, откуда исходили все важнейшие распоряжения, как об этом ясно говорит летописец:

«...Остался в своей палатке [царь], да будет он жив, здрав, и невредим, чтобы привести в порядок дела вельмож и снабдить провиантом командиров. Были размещены дозоры войска и им было сказано:

«Будьте стойки сердцем! Будьте стойки сердцем!

Будьте бдительны! Будьте бдительны!»

Бодрствовали в безопасности в палатке царя, да будет он жив, здрав и невредим, когда пришли, чтобы сообщить его величеству: «В стране благополучно (буквально: «пустыня здорова». - В. А

.), в отрядах, расположенных к югу и северу равным образом»».

Этот маленький отрывок из «Анналов» дает яркое представление о некоторых чертах организации египетского войска во время лагерной стоянки в иноземной стране. Верховное командование войском сосредоточено в царской палатке, откуда даются все распоряжения военачальникам, стоящим во главе отдельных отрядов. Эти распоряжения касаются в первую очередь боевого расположения войск, а также снабжения провиантом всех воинов через особых командиров, возможно, находившихся в непосредственном ведении царя. Далее, из царской наладки даются распоряжения о размещении караулов и дозоров, которые должны обеспечить безопасность лагеря. Наконец, в царскую палатку поступают все сведения разведки относительно передвижения неприятельских войск. Царю регулярно сообщают о том, что происходит на территории, прилегающей к лагерю, и как происходит размещение египетских войск, находящихся к югу и северу от царской палатки, очевидно, расположенной в центре лагеря. Только после того, как царю сообщили, что на окружающей территории все благополучно, т. е. что не видно опасных для египтян передвижений сирийских войск, что египетские войска занимают указанные им позиции к северу и югу и что их размещение происходит и полном порядке, царь решил дать приказ начать сражение с противником. Все это указывает на значительную для того времени организованность египетского войска.

Решающая битва, генеральное сражение между египетскими и объединенными сиро-палестинскими войсками произошло на другой день, как об этом повествует летописец, вероятно, неподалеку от стен Мегиддо:

«Год 23-й, 1-й месяц 3-го (летнего. - В. А

.) сезона, 21-й день, день праздника новолуния, точно соответствующий [дню] появления (т. е. коронации. - В. А

.) царя рано утром. Лишь только был дан приказ всему войску выступить... двинулся его величество на колеснице из электрума, снабженный своим боевым оружием, подобно Гору могучему, владыке действия, подобно Монту Фиванскому. Его отец Амон укрепил обе его руки.

Южный фланг войска его величества [находился] у холма к югу от [потока] Кина, а северный фланг - к северо-западу от Мегиддо.

Его величество находился в центре между ними, Амон защищал члены его в сече, а мощь Сета укрепляла тело его».

Судя по этим словам летописца, египетские войска рано утром в день битвы уже занимали очень выгодную боевую позицию. Южный, т. е. правый, фланг египетской армии был расположен на южном берегу Кина и упирался в холм, находившийся к юго-востоку от этого потока. Северный, т. е. левый, фланг египетского войска был расположен к северо-западу, а центральная группа под командованием самого фараона - к юго-западу от Мегиддо, против правого фланга сиро-палестинского войска. Как видно из описания египетской лагерной стоянки, египетские войска заняли эту боевую позицию вечером или ночью накануне боя, так как фараону, когда он еще находился в лагере в своей палатке, сообщили, что в северном и южном отрядах все благополучно, иными словами, что оба фланга заняли указанные им позиции. Эти позиции были заняты египетским войском чрезвычайно удачно. Южный египетский фланг, находясь на южном берегу Кина, препятствовал правому флангу противника перейти через реку, чтобы зайти в тыл египетской центральной группе или хотя бы ударить на нее с фланга. Северный же фланг, заняв северную дорогу, ведшую на Джефти, с одной стороны, отрезал неприятелю отступление по этой дороге, с другой - гарантировал египетским войскам возможность маневрировать по этой дороге. Наконец, центральная, очевидно, наиболее сильная часть египетского войска предназначена была для нанесения решительного удара неприятелю, правый фланг которого находился под угрозой обхода с севера и окружения. Поэтому сиро-палестинские войска были принуждены принять бой в неудобных для них условиях. Описывая расположение египетских войск, египетский летописец, как это и подобало льстивому придворному историографу, приписывает всю заслугу победы фараону, который, по его словам и согласно религиозным верованиям того времени, находился под охраной самих богов. Однако на самом деле победа египтян, очевидно, объясняется их численным превосходством и большей военной организованностью и, кроме того, тем, что египетскому войску удалось благодаря скорости его передвижений и большей маневренности занять очень выгодную боевую позицию. Когда утром в день боя сирийцы увидели расположение египетских войск, они, возможно, сделали попытку растянуть свой правый фланг к северу, по направлению к Мегиддо, чтобы избежать обхода с севера и окружения, а также для того, чтобы приблизиться к крепости, откуда они рассчитывали получить подкрепления и куда они могли скрыться в случае поражения. Однако этот маневр, предпринятый перед самым боем в виду неприятеля, надвигавшегося на сирийские войска в полном порядке, не удался и лишь привел к ослаблению сирийского центра. Центральная группа египетского войска, быстро наступая на противника, легко прорвала растянувшуюся линию сирийского войска и стала угрожать тылам его флангов, чем внесла полную деморализацию в ряды неприятеля, наголову разбитого главным образом в долине Кина, где, очевидно, и произошел основной прорыв неприятельской линии. Эта блестящая победа египетского войска образно описана автором «Анналов» в следующих словах:

«И тогда стал побеждать их его величество во главе своего войска.

А когда они увидели, что его величество побеждает их, они поторопились бежать, будучи разбиты, к Мегиддо, с лицами полными страха».

Факт быстрого разгрома неприятельского войска именно в долине Кина благодаря энергичному и стремительному удару египетского отряда, находившегося под командованием самого Тутмоса III, подтверждается надписью в Джебель-Баркале, содержащей ряд интересных деталей относительно первого похода Тутмоса III в Сирию. Так, в этой надписи говорится: «И вот это было в долине Кина, [когда они] разбили лагерь в... случилось дело удачное для меня среди них. Мое величество атаковало их, и они сразу обратились в бегство; сраженные падали, [образуя] кучи трупов».

Судя по тексту «Анналов», сиро-палестинские войска потерпели полное поражение под стенами Мегиддо. Только некоторые военачальники, очевидно, во главе с князьями Мегиддо и Кадеша, о пленении или смерти которых ничего не сказано в «Анналах», а также небольшое количество воинов, стремительно бежавших в Мегиддо, смогли скрыться за мощными стенами этой крепости. Панически отступая, «они бросили лошадей своих, колесницы свои из золота и серебра. Их втащили, держа их за их одежды, в этот город, так как жители эти заперли от них этот город и [спустили] они [одежды, чтобы поднять их наверх, в этот город]».

Этот яркий эпизод, который мог сохраниться в памяти только у очевидца событий, подтверждает предшествующие слова летописца о том, что северный фланг египетского войска накануне боя находился к северо-западу от Мегиддо, и отчасти объясняет смысл данной диспозиции. Очевидно, этот фланг должен был угрожать непосредственно самой крепости и помешать ее защитникам сделать во время боя вылазку, чтобы поддержать сиро-палестинские войска. С другой стороны, этот северный отряд египетских воинов воспрепятствовал жителям Мегиддо открыть ворота города, чтобы принять под защиту крепостных стен всех сирийцев, бежавших с поля сражения. Таким образом, северный фланг египетского войска, возможно, не принимавший непосредственного участия в сражении, создав непосредственную угрозу самому городу, дал возможность центру и правому флангу полностью разгромить сиро-палестинское войско. Это имело большое значение для дальнейшего хода военных действий, так как если бы неприятельские силы укрылись в стенах Мегиддо, то гарнизон этой мощной крепости, усиленный полевыми войсками, избежавшими разгрома, мог бы оказать длительное сопротивление Тутмосу III и создать ему ряд осложнений при последующем развертывании этой военной кампании. Именно поэтому данный эпизод был отмечен составителем «Анналов». Наше предположение, что северный отряд египетского войска был предназначен в некоторой степени для быстрого захвата Мегиддо в случае удачного исхода битвы, подтверждается и словами летописца, который указывает, что стремительное занятие Мегиддо в момент создавшейся среди врага паники предусматривалось планом военных действий, разработанным накануне в царской палатке. Летописец говорит: «И если бы войско его величества не отдало своего сердца захвату имущества этих врагов, то они [захватили] бы Мегиддо в тот момент, когда второпях втаскивали этого презренного врага из Кадеша вместе с презренным врагом из этого города (Мегиддо. - В. А .), чтобы дать им войти в их город. Ведь страх перед их величеством проник в их члены, и руки их потеряли свою силу. Царская диадема одержала победу над ними».

Приняв все меры к тому, чтобы полностью разгромить врага под стенами Мегиддо и даже в случае победы захватить город, пользуясь паникой среди неприятеля, Тутмос III, однако, не учел примитивных грабительских инстинктов, которые всегда охватывали войска древневосточных рабовладельческих деспотий после большой победы. Можно думать, что грабить сиро-палестинский лагерь бросились не только воины центрального отряда и южного фланга египетского войска, но даже того северного отряда, который не принимал непосредственного участия в битве и был предназначен для быстрого захвата крепости после одержанной победы. Но, с другой стороны, захват огромной добычи под стенами Мегиддо был наглядным показателем значительного успеха, достигнутого египетским войском в результате завершения первого этапа этой кампании. Ведь не надо забывать, что захват всякого рода добычи, в первую очередь пленных, обращавшихся в рабство, был одной из важнейших целей, которые преследовали древневосточные деспоты, ведшие нескончаемые захватнические войны. Поэтому и в официальных и в частных надписях того времени всегда подробно перечисляется добыча, захваченная после каждой победы, после завершения каждого победоносного похода в иноземную страну.

«И тогда их кони и их колесницы из золота и серебра были захвачены, став их легкой [добычей]. Их [бойцы] лежали распростертые, подобно рыбам в углу сети. А могучее войско его величества подсчитывало имущество, им принадлежавшее. И вот была захвачена палатка [этого] презренного [врага], украшенная серебром... И тогда все войско стало ликовать и воздавать хвалу [Амону, за победу], которую он даровал сыну своему [в этот день]. И восхваляли они его величество, превознося его победу. И они принесли легко захваченную ими добычу: руки, живых пленников, коней, колесницы из золота и серебра и пестро раскрашенные».

Эти образные слова летописца особенно ярко подчеркивают стремительность египетской атаки и молниеносный разгром сиро-палестинских войск. Противник, разбитый наголову и обратившийся в паническое бегство, не смог спасти ценностей, которые находились в его лагере. Именно поэтому египетское войско сравнительно легко захватило на месте боя большую и богатую добычу. Особенно характерно то, что писец в перечне захваченной добычи на первом месте поставил пленников, а затем коней и колесницы, о которых он упоминает дважды в этом маленьком отрывке. В этом сказалась психология типичного рабовладельца, смотревшего на грабительские походы как на наиболее легкий способ захвата рабов. С другом стороны, египетское войско, очевидно, уступало сирийским войскам в количестве колесниц. Именно поэтому египетский летописец всегда особенно подчеркивал захват коней и колесниц, этого нового для египтян технического оснащения войска, столь необходимого при больших переходах и обеспечивавшего быстроту передвижения отдельных войсковых соединений.

Надпись Чанани, 11-15 (K. Sethe. Urkunden.., IV, 1004; J. H. Breasted. Ancient Records of Egypt, vol. II. Chicago, 1906, p. 165). «Анналы Тутмоса III» были составлены по приказу самого царя, как это ясно сказано в почти тождественных словах введения к 1-й и 5-й частям этих «Анналов»: «Приказал его величество сделать, чтобы были увековечены [победные деяния, которые даровал ему его отец Амон, на] царской надписи в храме, который воздвиг его величество для своего (отца Амона]» (K. Sethe. Urkunden.., IV, 647; ср. H. Grapow. Studien zu den Annalen Thutmosis des Dritten und zu ihnen verwandten historischen Berichten des neuen Reiches. Berlin, 1949, S. 17-18). «Приказал его величество сделать, чтобы были увековечены победные деяния, которые ему даровал его отец Амон, на каменной стене в храме, который заново воздвиг его величество [отцу своему Амону... согласно приказу самого этого бога»] (K. Sethe. Urkunden.., IV, 684; ср. H. Grapow. Studien zu den Annalen Thutmosis des Dritten.., S. 17-18). Источниками этих «Анналов», которые должны были увековечить «победные деяния» Тутмоса III, были перечни дани, сохранившиеся в официальных документах, а также дневники походов, которые упоминаются в «Анналах». Так, например, в 15-й строке 5-й части мы читаем: «Они (подати Ливана. - В. А .) упоминаются в дневнике дворца; перечень их не приводится в этой надписи, чтобы не увеличивать количество слов» (K. Sethe. Urkunden.., IV, 693). Со времен Бругша было принято считать, что автором «Анналов Тутмоса III» был писец Чанани, гробница которого сохранилась к западу от Фив и была описана еще Шампольоном (F. Champolliоn . Notice descriptive, vol. I, p. 831; H. Brugsch. Thesaurus, vol. V, p. 1151. - «Mém. Miss. franç» vol. 5, 597). В биографической надписи, сохранившейся в этой гробнице, Чанани говорит о себе: «Я следовал за благим богом, правителем истины, царем Верхнего и Нижнего Египта Мен-хепер-Ра... Я наблюдал победы царя, которые он одержал в каждой стране. Он привел в Египет вождей страны Джахи в качестве живых пленников. Он захватил все их города. Он... Ни одна страна не уцелела. Я увековечил те победы, которые он одержал в каждой стране, вставив [это] в запись согласно тому, что было совершено» (K. Sethe. Urkunden.., IV, 1104). Основываясь на сопоставлении некоторых текстов из гробницы Чанани с аналогичными местами из «Анналов Тутмоса III», Брэстед полагал, что Чанани был автором тех дневников, которые легли в основу «Анналов» (J. Н. Breasted . Ancient Records of Egypt, vol. II, p. 165). Грапов, подвергнув в специальной работе критическому анализу текст «Анналов Тутмоса III», пришел к убеждению, что Чанани не был ни автором, ни окончательным редактором их, а был лишь писцом, который, может быть, под диктовку вел дневники некоторых походов Тутмоса III, а затем в Фивах принимал деятельное участие в «увековечении» этого важного исторического текста (H. Grapow. Studien zu den Annalen Thutmosis des Dritten.., S. 23). Однако вопрос об источниках «Анналов Тутмоса III» и роли Чанани в их составлении, редактировании и «увековечении» требует еще добавочных исследований и в первую очередь глубокой критики соответствующих текстов.

Анналы Тутмоса III, 6-10 (K. Sethe. Urkunden.., IV, 647-648).

Анналы Тутмоса III, 11-13 (K. Sethe. Urkunden.., IV, 648).

G. A. Reisner and M. В. Reisner. Inscribed monuments from Gebel-Barkal, II. - ÄZ, Bd. LXIX, l, S. 31-33.

K. Sethe. Анналы Тутмоса III, 86-87 (K. Sethe. Urkunden.., IV, 658).

Анналы Тутмоса III, 88-89 (K. Sethe. Urkunden.., IV, 658).

Анналы Тутмоса III, 88-89 (K. Sethe. Urkunden.., IV, 659-660).

2.4. Восьмой поход Тутмоса III.

Завоевание Палестины, городов финикийского побережья и Южной Сирии, наконец проникновение в долину Оронта и захват сильной крепости Кадеша открыли Египетским войскам стратегически важные дороги, ведущие на север, в Северную Сирию, и на северо-восток, в долину среднего Ефрата, где находились страна Нахарина и могущественное государство Митанни. Очевидно, именно эти два направления имели в тот момент наибольшее значение для Египта и поэтому по этим двум направлениям египетские войска нанесли главные удары неприятелю во время восьмого похода Тутмоса III. 1

Организация и собирание средств, необходимых для предстоявшей ему большой кампании, очевидно, заняли у Тутмоса весь следующий год после его возвращения из похода, ибо не раньше весны 33-го года высадил он свои силы в гавани Симиры, во время своей восьмой кампании, и направился в глубь страны, вторично по кадешской дороге. Он повернул на север и взял город Катну. Продолжая идти вниз вдоль по течению Оронта, он дал сражение под Сендзаром, который также взял. В этом деле его военачальник Аменемхеб вновь заслужил отличие. Тутмос, вероятно, пересек и покинул Оронт в этом месте; во всяком случае он вступил уже в Нахарину и быстро продвигался вперед. Вскоре он встретил сопротивление и дал небольшое сражение, в котором Аменемхеб взял трех пленников. Но он не встречал крупных сил пока, но достиг высот Вана, на запад от Алеппо, где произошла значительная битва, вовремя которой Аменемхеб взял 13 пленников, имевших каждый бронзовое копье, украшенное золотом. Это, несомненно, указывает на то, что гвардия царя Алеппо принимала участие в битве. Сам Алеппо, вероятно, пал, потому что иначе фараон едва ли мог бы двинуться вперед без замедления, как он, очевидно, это сделал. «И вот его величество пошел на север, беря города и опустошая поселения презренного врага из Нахарины», бывшего, разумеется, царем Митанни. Египетские войска снова грабили Евфратскую долину - привилегия, которой они не пользовались со времен своих отцов при Тутмосе I, т. е. в течение приблизительно 50 лет. Продвигаясь на север, Тутмос III уклонился слегка в сторону Евфрата с целью достигнуть Каркемиша. В

битве, происшедшей под этим городом, участвовало, вероятно, войско долгое время неуловимого врага его, царя Митанни, оно было полностью рассеяно Тутмосом III: «никто не оборачивался назад, но все бежали, поистине, как стадо горных коз», Аменемхеб, по-видимому, продолжал преследование через Евфрат, вплоть до его восточного берега, так как он должен был пересечь реку, ведя назад к царю взятых им пленников. Эта битва дала, наконец, возможность Тутмосу сделать то, чего он добивался в течение 10 лет: он лично переправился через Евфрат в Митанни и поставил свою пограничную плиту на восточном берегу - дело, которым не мог похвалиться ни один из его предков. Но без зимовки в Нахарине Тутмосу было невозможно двинуться вперед, он же был слишком опытным солдатом, чтобы подвергать суровой зиме закаленных ветеранов стольких кампаний, зная, что потребовалось бы много лет, чтобы набрать себе вновь такое же войско. Поэтому он вернулся, не тревожимый никем, на западный берег, где нашел плиту своего отца Тутмоса I и с величайшим удовлетворением поставил рядом с ней свою собственную. Было позднее время года, его войско уже сжало поля в долине

Евфрата, и он должен был начать обратный поход. Но серьезное дело ожидало его, прежде чем он мог вернуться на берег. Город Нии, лежавший еще ниже по Евфрату, оставался непокоренным, и все, что было сделано фараоном в Нахарине, могло свестись к нулю, если это место осталось бы не взятым. Поэтому, поставив свою пограничную плиту, он двинулся вдоль по течению реки и, насколько это известно, без труда взял Нии. Достигнув цели кампании и покончив с трудной задачей, Тутмос устроил большую охоту на слонов в области Нии, где эти животные с тех пор уже давно перевелись. Он атаковал со всем отрядом стадо в 130 животных. Во время охоты царь сразился с огромным зверем и находился в некоторой опасности, Аменемхеб кинулся на помощь и отсеку слона хобот, после чего разъяренное животное бросилось на нового отважного врага, но последний спасся бегством между двух скал, нависших над соседним озером. Верный Аменемхеб, отвлекший таким образом в критический момент внимание животного, был, разумеется, щедро награжден царем. 2

Тем временем все местные князья и царьки Нахарины явились в лагерь, неся дань в знак своей покорности. Даже отдаленный Вавилон желал теперь заручиться расположением фараона, и его царь прислал ему дары из ляпис-лазури. Но, что гораздо важней, могущественный народ Хетты, чья область простиралась далеко в неведомые пределы Малой Азии, прислал ему богатые дары. В то время, когда он шел из Нахарины, направляясь снова к берегу, его встретили хеттские послы с восемью массивными кольцами серебра, весившими около 98 фунтов, а также неизвестными драгоценными камнями и ценным деревом. Таким образом, хетты - вероятно библейские хиттиты - вступают впервые, насколько нам известно, в сношение с египетскими фараонами. Прибыв на берег, Тутмос обязал ливанских начальников держать ежегодно в финикийских гаванях достаточное число запасов на случай его кампании. Следовательно, из любого пункта в ряду этих гаваней, которых можно было достичь из Египта по воде в несколько Дней, он мог без задержки двинуться в глубь страны и расправиться с участниками возмущения. Его морское могущество было таково, что царь Кипра стал фактически вассалом Египта, как и позже, в Саисскую эпоху. Кроме того, его флота так боялись на северных островах, что он мог до известной степени распространить свою власть на восточную часть Средиземного моря, на неограниченное расстояние в западном направлении к Эгейскому морю. Так, его военачальник Тутии включает «острова среди моря» в пределы своей юрисдикции, в качестве губернатора северных стран, хотя его власть, без сомнения, ограничивалась, главным образом, только получением ежегодных даров, которые островные царьки считали нужным посылать царю. 3

Вернувшись в октябре в Фивы, царь нашел ожидавшую его только что вернувшуюся экспедицию, которую он, несмотря на свои труды в Азии, успел послать в Пунт. Его послы доставили в Египет обычный богатый и разнообразный груз из слоновой кости, черного дерева, пантеровых шкур, золота и свыше 223 четвериков мирры, а также рабов и рабынь и множество скота. В этот же самый период войн мы находим Тутмоса в обладании всей областью оазисов на запад от Египта. Оазисы, таким образом, стали достоянием фараонов и были подчинены Иниотефу, герольду Тутмоса III, потомка древней линии владетелей Тиниса-Абидоса, откуда всего ближе было добраться до Большого оазиса. Область оазисов оставалась во владении правителей Тиниса и прославилась своими тонкими винами.

Великая задача, над которой так долго работал Тутмос III, была теперь исполнена. Он дошел по пути своих отцов до Ефрата. Царей, которых они могли разбивать в одиночку или последовательно, ему пришлось встретить объединенными, и, имея дело с совокупными военными силами Сирии и Палестины под начальством их древнего гиксосского сюзерена из Кадеша, он проложил себе путь на север. В течение десяти долгих лет непрерывно чередовавшихся войн он наносил им удар за ударом, пока наконец не воздвиг свою плиту рядом со стеллой своего отца на границе, достигнутой за два поколения до него. Он даже превзошелсвоего отца и переправился через Ефрат – подвиг небывалый в летописях египетских завоеваний. Но не только ради собственной славы проводил азиатские походы Тутмос III. Завоевание египтянами ряда областей Передней Азии позволило им доставлять из этого региона драгоценные металлы (золото и серебро) и камни (лазурити малахит), роскошные изделия, главным образом сосуды и ткани, а также военное (оружие и колесницы), ценное сырье (слоновую кость, масло или вино в кувшинах), рогатый скот и рабов, взрослых и детей. 4

Глава 3

Завоевания в Нубии.

Не смотря на то, что основное внимание египетского правительства в царствование Тутмоса III было обращено на завоевание Сирии, Палестины и Финикии и укрепление экономического, политического и военного влияния Египта в Передней Азии, Египет должен был продолжать свою военно-агрессивную политику на юге, в Нубии и прилегающих к ней странах, из которых египтяне издавна вывозили ряд товаров, необходимых для развития экономики, а также много рабов. 1

То обстаятельство, что Нубия все еще продолжала сохранять для Египта значение богатейшего резервуара, из которого египтяне обильно черпали сырье и рабочую силу – рабов, указывает в первую очередь на то, что даже в «Анналах», в которых описываются походы Тутмоса III в Переднюю Азию, начиная с седьмого похода, совершенного на 31-м году его царствования, перечисляется дань, полученная фараоном из Нубии и сопредельных с нею стран. Весьма возможно, что эта дань посылалась в Египет далеко не добровольно, а поступала в царскую сокровищницу в результате военных экспедиций, которые отправлялись, как это было ранее, для ограбления богатых южных стран. 2

Очевидно, уже в самом начале царствования Тутмоса III египетское правительство поставило перед собой задачу энергично возобновить завоевательную политику на юге, с тем чтобы полностью укрепить господство Египта во всей Нубии и даже в прилегающих к ней странах. На это ясно указывает надпись Тутмоса III, относящаяся ко 2-му году его царствования и сохранившаяся на стенах храма, построенного фараоном в Семне, у 2-го порога Нила, на месте в то время уже раз-

валившегося храма Сенусерта III, некогда покорившего Нубию. Однако реально приступить к полному покорению Нубии Тутмос III смог только после смерти Хатшепсут, когда вся полнота верховной власти сосредоточилась в его руках и он смог бросить все ресурсы Египта для завершения завоевательной политики, которая была начата его предшественниками. 3

О внимании, которое Тутмос III стал уделять Нубии после смерти Хатшепсут, говорит строительство многочисленных храмов, предпринятое им в различных пунктах Нубии, главным образом в тех, которые имели стратегическое значение. Так, после 30-го года своего правления Тутмос III значительно расширил храм, построенный ранее в Семне. В храме в Вади-Хальфа им был построен большой колонный зал. В верхней Нубии между 2-м и 3-м порогами на острове Сан наместник фараона в Нубии по имени Нехи построил не только храм, но и крепость, что явно указывает на военный характер интенсивного строительства, предпринятого фараонами в Нубии. Возможно, что в эту эпоху в Нубии уже существовали египетские поселения, которые были опорными пунктами египетского экономического, политического и культурного влияния в Нубии. Таков, например, город, раскопанный в Сесеби, в развалинах которого среди множества предметов XVIII династии был найден скарабей с именем Тутмоса III. 4

Эта крупная строительная деятельность египтян в Нубии стала возможной лишь благодаря тому, что вся Нубия была прочно завоевана египетскими войсками и египетские гарнизоны были размещены во всей ныне покоренной стране. Об этом завоевании Нубии говорят сохранившиеся на шестом и седьмом пилонах Фиванского храма Амона списки завоеванных в Нубии местностей.

Тутмос III смог уделить все свое внимание Нубии лишь после того, как господство Египта было полностью упрочено в Передней Азии. Именно поэтому лишьв конце своего царствования, на 50-м году, Тутмос III принял реальные меры к тому, чтобы прочнее присоединить Нубию к Египту. Чтобы иметь возможность бесперебойно перевозить по Нилу войска и товары, Тутмос приказал расчистить старый, засорившийся канал в районе 1-го порога.

Завоевания Тутмоса III, укрепившие военно-политическую мощь египетского государства, дали возможность Египту выкачивать из богатых южных областей

Нубии и прилегающих стран много различных ценнотей, в первую очередь золото, экзотические виды восточноафриканского сырья и рабов.

На стенах гробниц богатых аристократов, крупных чиновников и видных жрецов того времени нередко изображались данники или торговцы, которые смиренно преподносят драгоценные предметы, диковинки далеких стран, особенно ценившиеся в те времена в Египте. Иногда тут же можно увидеть имена египетских чиновников, присутствовавших при доставке этих ценностей. Египетские художники пытались изобразить внешние особенности, своеобразные черты лица, прически и одежды жителей Пунта и Нубии, которые привозили в Египет эти многочисленные и драгоценные ‘приношения’.

Особенно много вывозили египтяне из Нубии золота. Нубия была полностью введена в состав Египетского государства в качестве подчиненной области, население которой вносило ежегодную подать в сокровищницу фараона. Возможно, что эта подать вносилась в определенные сроки, напрмер в начале каждого года. Золото в Египет из восточной (Коптосской) пустыни и Нубии привозили в большом количестве в кольцах, слитках, самородках и в виде золотого песка. Во время доставки оно охранялось особым конвоем и сопровождалось представителями местного населения золотоносных районов, которые, очевидно, вели охотничий образ жизни, так как вели за собой диковинных для Египта страусов, зайцев и обычных для Восточной Африки газелей, антилоп и каменныз козлов. Особые носильщики, помимо золота, несли символы пустыни: бурдюк, возможно, с водой, страусиное перо и стрелы, что должно было обозначать мирный охотничий быт племен тех пустынь, где добывали золото.

Конечно, период XVIII династии Нубия подвергаласьзначительной египтезации, причем высшие слои нубийской племенной знати особенно быстро стали воспринимать внешние формы египетской культуры.

Вообще же Египтяне смотрели на Нубию как на основной сырьевой придаток Египта, как на страну, обладающую неисчерпаемыми ресурсами. Использование естественных ресурсов и людских резервов Нубии давала возможность Египту вести войны за овладение Сирией, Палестиной, Финикией и в то же время способствовала развитию экономики Нильской долины. 5

Заключение

По мнению многих историков Тутмос III – личность во многом знаменательная для всей древнеегипетской истории. Ни одному фараону, кроме Тутмоса III, не удовалось сделать египетские владения столь обширными, никому больше не удовалось выстоять сразу против нескольких армий. Несомненно, что время правления Тутмоса III это время наивысшего могущества Египта.

Главным результатом завоевательной политики Египта в рассматриваемый период была, по мнению В.И. Авдиева, неограниченная, хищническая эксплуатация египтянами завоеванных стран в Передней Азии и Восточной Африке и укрепление торговых связей Египта с рядом более далеких областей. На это ясно указывают многочисленные сохранившиеся на стенах гробниц того времени изображения данников, приносящих дань, и торговцев, привозящих товары в Египет.

Но уже в конце правления Тутмоса III в огромной стране начинают проявляться некоторые негативные тенденции. Например, уже после восьмого похода войска Тутмоса III не продвигаются вглубь захваченных стран, стараясь лишь сохранить завоеванное. Все чаще фараону-завоевателю приходится подавлять восстания, вспыхивающие в разных частях его владений. 1

При последователях Тутмоса III военная мощь Египта постепенно ослабевает. Фараоны теряют контроль над подчиненными территориями. При Тутмосе IV в Сирии начинает устанавливаться временное равновесие сил как результат компромисса между царствами Митанни и Египта. В начале митаннийцы распространили свое влияние на принадлижавшие при Тутмосе III Египту княжества долины реки Оронт. Однако впоследствии, ощущая угрозу продвижения хеттов из Малой Азии, митаннийские цари стремятся добиться соглашения с фараоном. Наконец, при Аменхотепе III это соглашение было достигнуто: долина реки Оронта осталась в сфере влияния правителей Митанни. Угрозу для египта стали представлять хетты, которые при царе Суппилулиуме вторглись в Северную Сирию.

Позднее уже при сыне Аменхотепа III Эхнатоне начался упадок военной мощи фараонов. Эхнатон вошел в историю как смелый политик и религиозный реформатор, попытавшийся сломить влияние старой знати и тесно связанного с ним фиванского жречества. При Эхнатоне Египет, занятый внутренними раздорами, не мог проводить активную внешнюю политику, не мог оказать сопротивления хеттам, наступавшим из Малой Азии на Сирию. В сложной обстановке социального кризиса внутри страны, экспансии хеттов и мятежей непокорных сирийских правителей рушилась при Эхнатоне колониальная власть над некогда заваеванными землями.

Таким образом, огромные завоевания Тутмоса III были практически в конце эпохи сведены на нет. Фараонам новой XIX династии пришлось начинать все сначала. Наибольших результатов добился Рамсес II, но даже он не смог восстановить владения Египта в Пердней Азии в прежнем оъеме. 2

Примечания

Глава 1

1. История древнего мира. Ранняя древность. Главная редакция восточной литературы. Под редакцией Дьяконова И.М., Нероновой В.Д. – М. 1989. С.95.

2. Там же. С.97-98.

3. Там же. С.101.

4. Стурве В.В. История древнего Востока (учебное пособие) – ОГИЗ – Госполитиздат. –1941. С.243.

5. Там же. С. 249.

6. Там же. С. 253.

7. История древнего мира. Ранняя древность. Главная редакция восточной литературы. Под редакцией Дьяконова И.М., Нероновой В.Д. – М. 1989. С.107.

8. История древнего мира. Под редакцией Дьякова В.М., Ковалева С.И. Государственное учебно-педагогическое издательство министерства Просвещения РСФСР. -- М. 1962. С.135.

9. Там же. С.136.

1. Авдиев В.И. Военная история Египта. Том II. Период крупных войн в Передней Азии и Нубии в XVI-XV в. д. н. э. Издательство АН СССР – М. 1959. С.97.

2.Там же. С.98.

3.Ed. Meyer. Geschichte des Altertums. Bd. II, 1.2. Aulf. Berlin, 1928. S. 121.

4. Авдиев В. Военная история Египта. Том II. Период крупных войн в Пе-

редней Азии и Нубии в XVI-XV в. д. н. э. Издательство АН СССР – М. 1959. С.99.

5.Там же. С.100.

6.Брэстед Д. История Египта. Том 1. М.1915. С.295.

1. Брэстед Д. История Египта. Том 1. М.,1915. С. 297-298

2. Там же. С. 303.

3. Там же. С. 304.

4. Авдиев В. И. Военная история Египта. Том II. Период крупных войн в Передней Азии и Нубии в XVI-XV в. д. н. э. Издательство АН СССР. – М.,1959. С. 116-117.

5. Там же. С. 122-123.

6. Снегирев И. Л., Францов Ю. П. Древний Египет. Исторический очерк. Соцэкгиз. – М.,1938. С.162-164.

7. Кацнельсон И. С. Войны древнего Египта эпохи Нового Царства в интерпретации буржуазной историографии. – ВДИ. – 1952. -- №3.

8. Брэстед Д. История Египта. Том 1. М.,1915. С. 307-308.

1. Авдиев В. И. Военная история Египта. Том II. Период крупных войн в Пе- редней Азии и Нубии в XVI-XV в. д. н. э. Издательство АН СССР. – М.,1959. С. 126-127.

2. Брэстед Д. История Египта. Том 1. М.,1915. С. 312-313.

1. Авдиев В. И. Военная история Египта. Том II. Период крупных войн в Передней Азии и Нубии в XVI-XV в. д. н. э. Издательство АН СССР. – М.,1959. С. 129.

2. Брэстед Д. История Египта. Том 1. М.,1915. С. 314-315.

3. Струве В. В. История древнего Востока (учебное пособие). – ОГИЗ – Госполитиздат. – 1941г. С. 287.

1. Авдиев В. И. Военная история Египта. Том II. Период крупных войн в Передней Азии и Нубии в XVI-XV в. д. н. э. Издательство АН СССР. – М.,1959. С. 132.

2. Там же. С.133-137.

3. Воробьев-Ассятовский В. С. Очерки истории древнего Востока. Под редакцией акдемика В. В. Струве. Л., Учпелгиз. – 1956. С. 146.

4. Брэстед Д. История Египта. Том 1. М.,1915. С. 317-321.

1. Белова Галина Александровна. Египтяне в Нубии (III-II тыс-е Ддо н. э.), АН СССР, ин-т Востоковедения. М: Наука, 1988. С. 87-91.

2. Там же. С. 93-95.

3. Стучевский И. А. Колониальная политика Египта в эпоху XVIII-й династии. (Научно-популярный очерк.) М., “Наука”, 1967. С. 37-43.

4. Там же. С. 5-7

Заключение

1. Авдиев В. И. Военная история Египта. Том II. Период крупных войн в Передней Азии и Нубии в XVI-XV в. д. н. э. Издательство АН СССР. – М.,1959. С. 136-138.

2. Стучевский И. А. Колониальная политика Египта в эпоху XVIII-й династии. (Научно-популярный очерк.) М., “Наука”, 1967. С. 3-7.

Источники и литература

1. Авдиев В. Военная история Египта. Том II. Период крупных войн в Передней Азии и Нубии в XVI-XV вв. до н. э. М. Издательство АН СССР. 1959г. 272стр.

2. Белова Галина Александровна. Египтяне в Нубии (III-II тыс-е Ддо н. э.) / АН СССР, ин-т Востоковедения. М: Наука, 1988

3. Древний Египет. Сборник статей. (АН СССР, ин-т Востоковедения). М., изд-во “Восточной литературы”, 1960г., 272стр.

4. Масперо Г. Древняя история. – издание 3-е. – Спб., 1905г., 292 стр.

5. Снегирев И. Л., Францов Ю. П. Древний Египет. Исторический очерк. М., Соцэкгиз, 1938, 298стр.

6. Стучевский И. А. Колониальная политика Египта в эпоху XVIII-й династии. (Научно-популярный очерк.) М., “Наука”, 1967, 71стр

7. Авдиев Всеволод Игоревич. История древнего Востока. [учебник для исторических факультетов]. Издание 3-е, переработанное. М. “Высшая школа”, 1970г

8. Васильев Леонид Сергеевич. История Востока в 2-х томах. Том 1-й (учебник) – М: “Высшая школа”, 1998г. – 495стр.

9. Васильев Леонид Сергеевич. История Востока в 2-х томах. Том 2-й (учебник) – 2-е издание, иснравленное и дополненное.- М: “Высшая школа” 2001.- 259стр.

10. Воробьев-Ассятовский В. С. Очерки истории древнего Востока. Под редакцией акдемика В. В. Струве. Л., Учпелгиз. – 1956. – 222 стр.

11. Древний Восток. Книга для чтения. Под редакцией В. В. Струве. Изда ние 2-е. М., Учпедгиз 1953. – 222стр.

12. Древний восток и Античный мир [сборник статей]. / Под редакцией В. И. Кузищина. – М., “Издательство МГУ”, -- 1980г. – 273стр.

13. Древний Восток и Античный мир. Сборник статей, посвященных профессору В. И. Авдиеву. М., “Издательство Московского ун-та”, 1972. – 255стр.

14. Очерки по истории техники древнего Востока. Под редакцией В. В. Струве. М-Л., -- “Изд-во АН СССР”, -- 1940г. – 357стр.

15. Струве В. В. История древнего Востока (учебное пособие). – ОГИЗ – Госполитиздат. – 1941г. – 482стр.

16. Брэстед Д. История Египта. Том 1. М.,1915. С. 317-321.

17. История древнего мира. Ранняя древность. Главная редакция восточной литературы. Под редакцией Дьяконова И.М., Нероновой В.Д. – М. 1989. С.95.

18. История древнего мира. Ранняя древность. Главная редакция восточной литературы. Под редакцией Дьяконова И.М., Нероновой В.Д. – М. 1989. С.107.

Введение

История Древнего Египта и на сегодняшний день таит в себе немало загадок, привлекая внимание ученых, писателей, деятелей искусства. Довольно широкий круг проблем был освещен в трудах историков и археологов со всего мира, но все же некоторые знаменательные события из древней истории Египта еще мало знакомы широкому кругу читателей. Одним из таких событий, как считает автор данной работы, является время правления фараона Тутмоса III – одного из величайших полководцев древности, благодаря военным походам которого Египет превратился в огромную империю, включавшей в себя целый ряд государств Передней Азии и Нубии. Именно Тутмос III вознес Египет на вершину его военно-политического могущества, именно при Тутмосе III вырос авторитет Египта на международной арене и с этим государством вынуждены были считаться такие мощные по тем временам государства, как Митани и молодая, набирающая силу Ассирия. Надо сказать, что ни один фараон ни до, ни после Тутмоса III не смог добиться столь впечатляющих успехов в деле организации армии, укрепления и расширения границ своего государства.

Ввиду всего вышесказанного, автор опредилил следующиецели данной курсовой работы: анализ происхождения, ход и результаты походов Тутмоса III. Указанные цели реализуются посредством решения следующих задач: Выяснения причин и состава участников, определение этапов походов, характеристика дипломатических и военных отношений, разрешения противоречий между участниками конфликта, наконец, результатов походов.

Источниковую основу данной работы составляют Анналы Тутмоса III.

Внешняя политика Египта давно привлекает внимание исследователей. Много работ по этой проблеме было написано как советскими и российскими учеными (В.И. Авдиев, И.С. Кацнельсон, И.А. Стучевский), так и зарубежными специалистами (Д. Брэстед, Г. Масперо, Эд. Мейер).

Из советских историков наиболее фундаментальные работы написаны В.И. Авдиевым (Военная история Египта, т. 1-2) и И.С. Кацнельсоном (Характер войн и рабовладения в Египте при фараонах-завоевателях XVIII-XX династиях, - ВДИ, 1951, № 3). В своей работе В.И. Авдиев детально исследует причины, характер, ход и результаты походов Тутмоса III. Кроме того, чтобы раскрыть причину завоевательных походов Тутмоса III В.И. Авдиев считает необходимым рассмотреть весь процесс социально-экономического развития Египта в рассматриваемый период, так как считает, что в основе всей завоевательной политики Древнего Египта лежали чисто экономические причины, связанные с развитием хозяйства страны и использования в нем рабского труда. Однако, используя при написании данной работы труд В.И. Авдиева, автор учитывал,что некоторые события и явления описывались им с позиций марксистско-ленинской идеологии, многие постулаты которой на сегодняшний день не объективны.

Также при написании данной работы использовался труд американского ученого Брэстеда (история Египта. С древнейших времен до персидского завоевания. т. 1-2.), в котором довольно подробно изложены события походов Тутмоса III. Но в отличие от работы В.И. Авдиева Брэстед не заостряет внимания лишь на экономических причинах походов Тутмоса III, но также принимает во внимание и ряд других факторов. Например внешнеполитический фактор, когда за время царствования Хатшепсут правители Сирии,Палестины и Финикии выходят из-под контроля Египта, мало того начинают объединятся против него, что естественно не могло устроить как самих фараонов, так и верхи аристократии, жречества и армии. Также Брэстед обращает внимание на такой фактор, как личность фараона-полководца, что немаловажно, потому что роль личности в истории нельзя не дооценивать.

Внаучно-популярном очерке И.А. Стучевского описывается система организации колониального управления египтян в странах Передней Азии и Нубии. В очерке показана структура Египетских провинций, их административная система, дается разносторонняя их характеристика. Кроме того, в очерке рассказывается о борьбе населения Сирии и Палестины против египтян, которая сыграла немаловажную роль в крушении египетского господства на этих территориях. Но, как и в трудах В.И. Авдиева и И.С. Кацнельсона, некоторые явления опятьже рассмотрены сквозь призму марксизма-ленинизма.

Разгромил войско антиегипетской коалиции, которую возглавлял царь… города Кадеша.

Одной из первых достоверно известных истории битв является сражение под Мегиддо около 1480 г. до н. э. Победу в ней одержал знаменитый полководец Древнего Востока египетский фараон Тутмос III. Правление Тутмоса приходится на период в истории Египта, который в литературе принято называть Новым Царством. Эта эпоха началась с изгнания гиксосов в 1580 г.

Период Нового Царства характерен бурным ростом производительных сил Египта: развивалась ирригационная система, страна активно торговала с соседями. Произошли изменения и в египетской армии. В ходе войны с гиксосами сформировалось закаленное и по-новому вооруженное войско, опираясь на которое рабовладельческое государство могло перейти к новым завоеваниям для захвата рабов и прочей добычи. Войско Нового Царства представляло собой особую касту, которая по возрасту и стажу делилась на две группы. В первую группу входило (как пишет Геродот) 160 тысяч человек, во вторую – до 250 тысяч. Воины были вооружены мечами и луками. Стрелки имели уже составной слоеный лук, более мощный, чем прежний простой, и стрелы с медными наконечниками. В качестве добавочного оружия копейщики пользовались секирами и короткими мечами. Нововведением был меч (прямой и серповидный), рубящий, а не только колющий, как старые кинжалы.

Из защитного вооружения воин, кроме щита, имел шлем и кожаный панцирь с нашитыми бронзовыми пластинками. У гиксосов египтяне заимствовали такое грозное оружие, как боевая колесница. В нее впрягали двух лошадей.

Главной силой войска была пехота – лучники, воины с мечами, копейщики и пращники. Появился строй пехоты, движения которой стали более ритмичными.

Во время походов египетское войско делилось на несколько отрядов, впереди которых посылалась разведка. В период Нового Царства египтяне имели сильный флот. Корабли оснащались парусами и большим количеством весел.

Основателем новой обширной Египетской державы явился фараон Тутмос I (вторая половина XVI в. до н. э.).

На юге он продвинул границу за третьи пороги. Поход через Палестину и Сирию привел египтян к Евфрату. Здесь свою боеспособность египетское войско доказало победой над войсками такого крупного государства, как Митанни, расположенного в Северной Месопотамии и притязавшего на север Сирии.

Завоевания продолжил сын Тутмоса I Тутмос II. Его походы сопровождались истреблением противников. По его приказу египетское войско перебило у восставших племен эфиопов поголовно всех мужчин, оставив в живых лишь одного из детей эфиопского владетеля, чтобы повергнуть его под ноги фараону. Тутмос II действовал и против азиатских кочевников.

Фараоном после смерти Тутмоса II стал его малолетний сын Тутмос III. Однако реальную власть на долгое время захватила вдова Тутмоса II Хатшепсут. Ее правление было отмечено развитием торговли и дипломатических связей, однако военные действия были несколько свернуты. Лишь на 21-м году своего правления, после смерти Хатшепсут, Тутмос III получил возможность управлять государством. А уже в следующем году он двинул свои войска в Палестину и Сирию. Так началась эпоха грандиозных завоеваний.

* * *

Отрывки из военных хроник Тутмоса III доносят до нас некоторые подробности боевых действий, дают определенное представление о решении стратегических и тактических вопросов.

Основной целью завоевательных походов египтян при Тутмосе III были Палестина и Сирия. В эти страны египетское войско совершило 17 походов. Походы в Азию возглавлял лично фараон. В это же время совершались походы и на юг страны – в Нубию (активные действия на юге обеспечивали глубокий тыл египетского войска, находящегося в Передней Азии).