Дыхательная цепь это совокупность red-ox реакций в результате которых Н2 и электроны переносятся на О2 с выделением Н2О и энергии. В результате окислительных реакций в цикле Кребса, катализируемых дегидрогеназами, протоны и электроны переходят от органических субстратов на кофакторы НАД и ФАД, восстанавливая их в НАДН иФАДН2. Эти вещества обладают высоким энергетическим потенциалом. Электроны от них передаются на О2 ч/з ряд red-ox реакций. Окисление органических веществ в клетках сопровождающееся потреблением О2 и образованием Н2О называется тканевым дыханием, а цепь переноса электронов дыхательной цепью.

Молекулы НАДН и ФАДН2, образуемые в реакциях окисления углеводов, жирных кислот, спиртов и АК, далее поступают в митохондрии, где ферментами дыхательной цепи осуществляется процесс окислительного фосфорилирования.

Дыхательная цепь является частью процесса окислительного фосфорилирования. Компоненты дыхательной цепи катализируют перенос электронов от НАДН + Н+ или восстановленного убихинона (QH2) на молекулярный кислород. Из-за большой разности окислительно-восстановительных потенциалов донора (НАДН + Н+ и, соответственно, (QH2) и акцептора (О2) реакция является высокоэкзергонической. Большая часть выделяющейся при этом энергии используется для создания градиента протонов и, наконец, для образования АТФ с помощью АТФ-синтазы.

Принцип работы дыхательной цепи:

1) Образующиеся в реакциях катаболизма НАДН и ФАДН2 передают атомы водорода (т.е. протоны водорода и электроны) на ферменты дыхательной цепи.

2) Электроны движутся по ферментам дыхательной цепи и теряют энергию.

3)Эта энергия используется на выкачивание протонов Н+ из матрикса в межмембранное пространство.

4) В конце дыхательной цепи электроны попадают на кислород и восстанавливают его до воды.

5) Протоны Н+ стремятся обратно в матрикс и проходят через АТФ-синтазу.

6) При этом они теряют энергию, которая используется для синтеза АТФ.

Таким образом, восстановленные формы НАД и ФАД окисляются ферментами дыхательной цепи, благодаря этому происходит присоединение фосфата к АДФ, т.е. фосфорилирование. Поэтому весь процесс целиком получил название окислительное фосфорилирование.

Всего цепь переноса электронов включает в себя около 40 разнообразных белков, которые организованы в 4 больших мембраносвязанных мульферментных комплекса. Также существует еще один комплекс, участвующий не в переносе электронов, а синтезирующий АТФ.

В дыхательной цепи есть 2 входа: 1. Протоны поступают в цепь ч/з НАДН; 2. В составе ФАДН2

Характеристика компонентов дыхательной цепи (ферментативных комплексов):

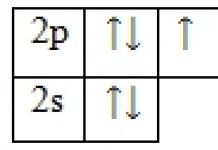

1) НАДН-дегидрогеназа (НАДН-КоQ-оксидоредуктаза) встроена во внутреннюю мембрану митохондрий. Это флавин-зависимый фермент, в состав которого входит витамин В2. Сложный, имеет 2 простетические группы: ФМН (флавинмононуклеотид активная форма витамина В2) и Железосерные белки (FеS-белки). Атомы Fe, входящие в FеS-центры являются негеминовыми (не входят в состав гема). Активный центр НАДНДГ обращён в сторону матрикса митохондрий. НАДНДГ дегедрирует НАДН (отщепляет Н2) и передаёт протоны и электроны сначала на ФМН, а потом ч/з FеS-центры на СоQ(восстанавливается и превращается в КоQН2 или убихинол).

Функция: а)Принимает электроны от НАДН и передает их на коэнзим Q (убихинон).

б) Переносит 4 иона Н+ на наружную поверхность внутренней митохондриальной мембраны.

2) КоQ (убихинон) небелковый переносчик, находится в растворенном состоянии, т.к. является жирорастворимым (растворяется в липидном слое мембран). Поэтому может перемещаться как вдоль так и поперек мембраны (не заряжен). Поэтому он принимает электроны и протоны с ФАДН2, т.е. ч/з 2й вход в дыхательную цепь. Его называют коллектором электронов.

3) Цитохромы (b, c1, c, а, а3) сложные белки (гемпротеины), небелковой частью которых является гем, содержащий Fе3+ (окисленная форма). Fе гема может обратимо принимать и отдавать электроны.

4) УбихинолДГ (КоQ-цитохром с-оксидоредуктаза) это ферментный комплекс, состоящий из цитохромов b и с1, включающий также FеS-центры. Функция:

а) Принимает электроны от коэнзима Q и передает их на цитохром с (при этом Fе восстанавливается до 2х валентного); б)Переносит 2 иона Н+ на наружную поверхность внутренней митохондриальной мембраны.

5) Цитохром с-кислород-оксидоредуктаза - В этом комплексе находятся цитохромы а и а3, он называется также цитохромоксидаза, всего содержит 6 полипептидных цепей. В комплексе также имеется 2 иона меди. Функция: а) Принимает электроны от цитохрома с и передает их на кислород с образованием воды. б)Переносит 4 иона Н+ на наружную поверхность внутренней митохондриальной мембраны.

6) АТФ-синтаза комплекс, состоящий из множества белковых цепей, подразделенных на две большие группы: одна группа формирует субъединицу Fо (произносится со звуком "о", а не "ноль" т.к олигомицин-чувствительная) ее функция каналообразующая, по ней выкачанные наружу протоны водорода устремляются в матрикс. Другая группа образует субъединицу F1 ее функция каталитическая, именно она, используя энергию протонов, синтезирует АТФ.

«Хемиоосматическая теория сопряжения, окисления и фосфорилирования» Митчел:

«Перенос электронов по дыхательной цепи от НАДН к О2 сопровождается выкачиванием протонов из матрикса митохондрий ч/з внутреннюю мембрану в межмембранное пространство. Перенос протонов осуществляется за счет свободной энергии, освобождающейся при переносе электронов по градиенту окислительно-восстановительного потенциала.»

Протоны вернуться в матрик не могут, т.к. внутренняя мембрана митохондрий непроницаема для них и для других заряженных частиц. В результате на внешней стороне внутренней мембраны сосредотачиваются «+» заряды, а на внутренней «-». На мембране возникает разность электрических потенциалов (ΔΨ, "дельта пси"). Протоны накапливаются в межмембранном пространстве, рН снижается, т.е. среда будет кислая. А в матриксе протонов меньше, возникает градиент химического потенциала (ΔрН). ΔμH+ = ΔΨ + ΔрН (электрохимический потенциал Митчела).

Наиболее активный транспорт протонов в межмембранное пространство происходит в пунктах сопряжения, оксиления и фосфорилирования. Важную роль в процессе транспорта протонов выполняет КоQ. На каждую переносимую пару электронов по дыхательной цепи от НАДН к О2 вырабатывается 3 пары протонов. Если электроны переносятся с ФАДН2, то 2 пары протонов. Протоны могут вернутся в матрикс только по ионным каналам фермента АТФ-синтазы.

ΔμH+, генерируемый за счет протонов в каждом из пунктов сопряжения используется для синтеза 1й молекула АТФ. Синтезируемая АТФ переходит в матрикс митохондрий.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

К данному материалу относятся разделы:

Первичная структура белков. Видовая специфичность белков. Наследственные изменения первичной структуры. Полиморфизм белков. Наследственные протеинопатии: серповидно-клеточная анемия, др примеры.

Конформация белковых молекул (вторичная и третичная структуры). Типы внутримолекулярных связей в белках. Роль пространственной организации пептидной цепи в образовании активных центров. Конформационные изменения при функционировании белков.

Четвертичная структура белков. Кооперативные изменения конформации протомеров. Примеры строения и функционирования олигомерных белков: гемоглобин (в сравнении с миоглобином), аллостерические ферменты.

Понятие о ферментах. Специфичность действия ферментов. Кофакторы ферментов. Зависимость скорости ферментативных реакций от концентрации субстрата, фермента, температуры и рН. Принципы количественного определения ферментов. Единицы активности.

Понятие об активном центре фермента. Механизм действия ферментов. Ингибиторы ферментов: обратимые и необратимые, конкурентные. Применение ингибиторов в качестве лекарств.

Регуляция действия ферментов: аллостерические механизмы, химическая (ковалентная) модификация. Белок-белковые взаимодействия. Примеры метаболических путей, регулируемых этими механизмами. Физиологическое значение регуляции действия ферментов.

Роль ферментов в метаболизме. Многообразие ферментов. Понятие о классификации. Наследственные первичные энзимопатии: фенилкетонурия, алкаптонурия. Другие примеры наследственных энзимопатий. Вторичные энзимопатии. Значение ферментов в медицине.

Понятие о катаболизме и анаболизме и их взаимосвязи. Эндергонические и экзергонические реакции в метаболизме. Способы передачи электронов. Особенности протекания окислительных реакций в организме. Этапы расщепления веществ и освобождения энергии (этапы ка

Оксидоредуктазы. Классификация. Характеристика подклассов. НАД-зависимые дегидрогеназы. Строение окисленной и восстановленной форм. Важнейшие субстраты НАД-зависимых дегидрогеназ. ФАД-зависимые дегидрогеназы: сукцинатдегидрогеназа и ацилКоА-дегидрог

Окислительное декарбоксилирование пирувата и цикл Кребса: последовательность реакций, связь с дыхательной цепью, регуляция, значение.

Дыхательная цепь, компоненты, структурная организация. Электрохимический потенциал, его значение.

Окислительное фосфорилирование АДФ. Механизм. Сопряжение и разобщение окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. Коэффициент Р/0. Регуляция дыхательной цепи.

Субстратное фосфорилирование АДФ. Отличия от окислительного фосфорилирования. Основные пути использования АТФ. Цикл АДФ-АТФ. Понятие о свободном окислении и его значение. Тканевые особенности окислительно-восстановительных процессов.

Функции углеводов. Потребность организма в углеводах. Переваривание углеводов. Нарушения переваривания и всасывания углеводов. Унификация моносахаридов. Роль печени в обмене углеводов.

Биосинтез и мобилизация гликогена: последовательность реакций, физио- логическое значение. Регуляция обмена гликогена. Гликогенозы и агликогенозы.

Анаэробный распад глюкозы: последовательность реакций, физиологическое значение. Роль анаэробного распада глюкозы в мышцах. Дальнейшая судьба молочной кислоты.

Аэробный распад глюкозы: последовательность реакций, физиологическое значение. Роль аэробного распада глюкозы в мышцах при мышечной работе. Роль аэробного распада глюкозы в мозге.

Биосинтез глюкозы (глюконеогенез): возможные предшественники, последовательность реакций. Глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори) и глюкозо-аланиновый цикл: физиологическое значение. Значение и регуляция глюко-неогенеза из аминокислот.

Пентозофосфатный путь превращения глюкозы. Окислительный путь образования пентоз. Представление о неокислительном пути образования гексоз. Распространение, роль, регуляция.

Функции липидов. Пищевые жиры; норма суточного потребления, переваривание, всасывание продуктов переваривания. Ресинтез жиров в клетках кишечника. Хиломикроны, строение, значение, метаболизм. Пределы изменения концентрации жиров в крови.

Окисление глицерина и высших жирных к-т. Последовательность реакций. Связь β-окисления с циклом Кребса и дых цепью. Физиологическое значение окисления жирных кислот в зависимости от ритма питания и мышечной активности.

Липолиз и липогенез. Значение. Зависимость липогенеза от ритма питания и состава пищи. Регуляция липолиза и липогенеза. Транспорт и использование жирных кислот, образующихся при мобилизации жира.

Биосинтез жирных кислот: последовательность реакций, физиологическое значение, регуляция.

Пути образования и использования ацетил-КоА. Биосинтез и значение кетоновых тел. Пределы изменений концентрации кетоновых тел в крови в норме, при голодании и сахарном диабете.

Синтез холестерина, регуляция. Биологическое значение холестерина. Атеросклероз. Факторы риска для развития атеросклероза.

Транспортные липопротеиды крови: особенности строения, состава и функций разных липопротеидов. Роль в обмене жиров и холестерина. Пре¬делы изменений концентрации жиров и холестерина в крови. Патология липидного обмена.

Функции пептидов и белков. Суточная потребность в белках. Переваривание белков. Регуляция переваривания белков. Патология переваривания и всасывания белков.

Декарбоксилирование аминокислот. Его сущность. Декарбоксилирование гистидина, серина, цистеина, орнитина, лизина и глутамата. Роль биогенных аминов в регуляции метаболизма и функций.

Трансаминирование аминокислот. Специфичность аминотрансфераз. Значение реакций трансаминирования. Непрямое дезаминирование аминокислот: последовательность реакций, ферменты, биологическое значение.

Образование и пути использования аммиака. Биосинтез мочевины: последовательность реакций, регуляция. Гипераммониемия.

Обмен фенилаланина и тирозина. Наследственные нарушения обмена фенилаланина и тирозина. Значение серина, глицина и метионина.

Синтез креатина: последовательность реакций, значение креатинфосфата. Физиологическая креатинурия. Значение креатинкиназы и креатинина в диагностике.

Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты, строение, значение. Отличия ДНК и РНК. Нуклеопротеиды. Переваривание нуклеопротеидов.

Катаболизм пуриновых и пиримидиновых оснований. Гиперурикемия. Подагра.

Биосинтез пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов. Регуляция этих процессов.

Репликация ДНК: механизм и биологическое значение. Повреждение ДНК, репарация повреждений и ошибок репликации ДНК.

Типы РНК: особенности строения, размеры и разнообразие молекул, локализация в клетке, функции. Биосинтез РНК (транскрипция). Строение рибосом и полирибосом. Синтез аминоацил-тРНК. Субстратная специфичность аминоацил-тРНК-синтетаз.

Биологический код. Основные компоненты белоксинтезирующей системы. Биосинтез белка. Механизм. Адапторная функция тРНК и роль мРНК в этом процессе.

Регуляция биосинтеза белка. Индукция и репрессия синтеза белка на примере функционирования лактозного оперона кишечной палочки. Ингибиторы матричных биосинтезов: лекарственные препараты, вирусные и бактериальные токсины.

Гемоглобин. Строение. Синтез и распад гемоглобина. Формы билирубина. Пути выведения билирубина и других желчных пигментов. Желтухи.

Белковые фракции плазмы крови. Функции белков плазмы крови. Гипо- и гиперпротеинемия, причины этих состояний. Индивидуальные белки плазмы крови: транспортные белки, белки острой фазы.

Остаточный азот крови. Гиперазотемия, ее причины. Уремия.

Основные биохимические функции и особенности печени.

Взаимосвязь обмена жиров, углеводов и белков.

Биохимия регуляций. Основные принципы и значение. Иерархия регуляторных систем. Классификация межклеточных регуляторов. Центральная регуляция эндокринной системы: роль либеринов, статинов и тропинов.

Понятие о рецепторах. Механизм действия гормонов через внутриклеточные рецепторы и рецепторы плазматических мембран и вторые посредники (общая характеристика).

Инсулин. Строение, образование из проинсулина, метаболизм, регуляция секреции. Влияние на обмен веществ.

Сахарный диабет. Патогенез. Нарушения обмена веществ при сахарном диабете. Определение толерантности к глюкозе при диагностике сахарного диабета.

Соматотропный гормон, глюкагон и другие пептидные гормоны. Биологическое значение.

Гормоны коры надпочечников. Синтез, метаболизм, регуляция секреции. Глюкокортикостероиды, влияние на обмен веществ. Гипо- и гиперкортицизм

Строение, синтез и метаболизм йодтиронинов. Влияние на обмен веществ. Гипо- и гипертиреозы: механизм возникновения и последствия

Катехоламины. Синтез, депонирование и метаболизм катехоламинов. Механизм действия. Влияние на обмен веществ

Функции воды в организме. Регуляция обмена воды антидиуретическим гормоном

Функции минеральных веществ. Регуляция солевого обмена альдостероном и гормонами предсердий. Биохимические механизмы развития почечной гипертензии

Регуляция обмена кальция и фосфора. Роль паратгормона и тиреокальцитонина. Витамин Д. Роль 1,25-дигидроксикальциферола в регуляции кальция и фосфатов. Рахит

Витамины Е. К и убихинон, их участие в обмене веществ

Причастия и отглагольные прилагательные

Буквы Н и НН в отглагольных прилагательных и причастиях. Признаки, по которым можно определить часть речи (отглагольное прилагательное или причастие). Различие причастия и прилагательное.

Структура тренировки. Тренировочный процесс

Процесс многолетней подготовки спортсменов. Применение лечебной физической культуры. Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов. Общие основы лечебной физической культуры.

Окружающая среда. Действие на организм. Ответы на тестовые вопросы

Экзема. Этиология. Классификация

Экземой называют заболевание поверхностных слоев кожи, сопровождающееся полиморфизмом высыпей. Этиология. Причины возникновения экземы могут быть наружными и внутренними.

Характеристика мереженого обладнання

Дипломна робота. До теперішнього часу системні адміністратори були обмежені у виборі засобів для побудови центральних магістралей своїх мереж. З появою нових технологій і устаткування виникла інша проблема що вибрати?

Живые системы на всех уровнях организации - открытые системы. Поэтому транспорт веществ через биологические мембраны - необходимое условие жизни. С переносом веществ через мембраны связаны процессы метаболизма клетки, биоэнергетические процессы, образование биопотенциалов, генерация нервного импульса и др. Нарушение транспорта веществ через биомембраны приводит к различным патологиям. Лечение часто связано с проникновением лекарств через клеточные мембраны. Эффективность лекарственного препарата в значительной степени зависит от проницаемости для него мембраны. Большое значение для описания транспорта веществ имеет понятие электрохимического потенциала.

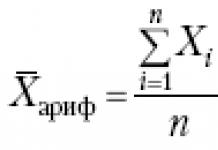

Химическим потенциалом данного вещества m к называется величина, численно равная энергии Гиббса, приходящаяся на один моль этого вещества. Математически химический потенциал определяется как частная производная от энергии Гиббса, G по количеству k-гo вещества, при постоянстве температуры Т, давления Р и количеств всех других веществ m l (l¹k).

m k = (¶G/¶m k) P , T , m

Для разбавленного раствора концентрации вещества С:

m = m 0 + RTlnC

где m 0 - стандартный химический потенциал, численно равный химическому потенциалу данного вещества при его концентрации 1 моль/л в растворе.

Электрохимический потенциал m- величина, численно равная энергии Гиббса G на один моль данного вещества, помещенного в электрическом поле.

Для разбавленных растворов

m = m o + RTlnC + ZFj (1)

где F = 96500 Кл/моль - число Фарадея, Z - заряд иона электролита (в элементарных единицах заряда), j - потенциал электрического поля, Т [К] – температура.

Транспорт веществ через биологические мембраны можно разделить на два основных типа: пассивный и активный.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

Витебск

УО «ВГУ им. П. М. Машерова»

УДК 577(075)

ББК 28.071я73

Б 63

Печатается по решению научно-методического совета

Биофизика как наука. Предмет биофизики

Теоретические вопросы:

1. Предмет и задачи биофизики. Уровни биофизических исследований; методы исследования и требования, предъявляемые к ним.

2. Исто

Предмети задачи биофизики. История развития биофизики

Биофизика – это наука, изучающая физические и физико-химические процессы, протекающие в биосистемах на разных уровнях организации и являющиеся основой физиологических актов. Её возникновение обусло

Методология биофизики

Введем определение следующих терминов: объект биофизического исследования, биологическая система, методика, метод, методология. Биологическая система - совокупность взаимосвязанных определенным обр

Термодинамика биологических процессов

Теоретические вопросы:

1. Предмет и методы термодинамики. Основные понятия термодинамики.

2. Параметры состояния (интенсивные и экстенсивные) Функция с

Теорема И. Пригожина. Уравнения Онзагера

Постулат И. Пригожина состоит в том, что общее изменение энтропии dS открытой системы может происходить независимо либо за счет процессов обмена с внешней средой (deS

Связь энтропии и информации. Количество биологической информации, ее ценность

Согласно формуле Больцмана, энтропия определяется как логарифм числа микросостояний, возможных в данной макроскопической системе:

S = kБ ln W

Биомембранология. Структура и свойства биологических мембран

Теоретические вопросы:

1. Структура клеточных мембран.

2. Виды биологических мембран.

3. Белки в структуре клеточных мембран, их строе

Основные функции биологических мембран

Элементарная живая система, способная к самостоятельному существованию, развитию и воспроизведению - это живая клетка - основа строения всех животных и растений. Важнейшими условиями существования

Структура биологических мембран

Первая модель строения биологических мембран была предложена в 1902 г. Было замечено, что через мембраны лучше всего проникают вещества, хорошо растворимые в липидах, и на основании этого было сдел

Фазовые переходы липидов в мембранах

Вещество при разных температуре, давлении, концентрациях химических компонентов может находиться в различных физических состояниях, например газообразном, жидком, твердом, плазменном. Кристаллическ

Физика процессов транспорта веществ через биологические мембраны

Теоретические вопросы:

1. Пути проникновения веществ через клеточные мембраны.

2. Движущие силы мембранного транспорта.

3. Виды трансп

Пассивный перенос веществ через мембрану

Пассивный транспорт - это перенос вещества из мест с большим значением электрохимического потенциала к местам с его меньшим значением.

Активный транспорт веществ. Опыт Уссинга

Активный транспорт - это перенос вещества из мест с меньшим значением электрохимического потенциала в места с его большим значением.

Активный транспорт в мембране сопр

Электрогенные ионные насосы

Согласно современным представлениям, в биологических мембранах имеются ионные насосы,работающие за счет свободной энергии гидролиза АТФ, - специальные системы интегральных белков (

Мембранный потенциал

Одна из важнейших функций биологической мембраны - генерация и передача биопотенциалов. Это явление лежит в основе возбудимости клеток, регуляции внутриклеточных процессов, работы нервной системы,

Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна

Если в каком-нибудь участке возбудимой мембраны сформировался потенциал действия, мембрана деполяризована, возбуждение распространяется на другие участки мембраны. Рассмотрим распространение возбуж

Свойства ионных каналов клеточных мембран

Модель возбудимой мембраны по теории Ходжкина-Хаксли предполагает регулируемый перенос ионов через мембрану. Однако непосредственный переход иона через липидный бислой весьма затруднен. Поэтому вел

Типы управляемых каналов и насосы

1)

«Ворота» канала системой «рычагов» соединены с диполем, который может поворачиват

Участие мембран в передаче межклеточной информации

Важное свойство всех живых существ – способность воспринимать, перерабатывать и передавать информацию при помощи биологических мембран. Несмотря на громадное разнообразие различных систем получения

G-белки и вторичные мессенджеры

От первого звена - рецептора (R) сигнал поступает на так называемые N- или G-белки – мембранные белки, активирующиеся при связывании гуанозинтрифосфата (ГТФ). G-белки способны передавать информацию

Молекулярные основы проведения нервного импульса в нервных волокнах и синапсах

Природа создала два принципиально различных способа межклеточной сигнализации. Один из них состоит в том, что сообщения передаются при помощи электрического тока; во втором используются молекулы, п

Специальные механизмы транспорта веществ через биомембрану (эндо- и экзоцитоз)

Транспортные белки обеспечивают проникновение через клеточные мембраны многих полярных молекул небольшого размера, однако они не способны транспортировать макромолекулы, например, белки, полинуклео

Биофизика как наука

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учеб. для вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 14–17.

2. Биофизика: учеб. для вузов / В. Ф. Антонов [и

Биофизика мембран. Структура и функции биологических мембран. Динамика биомембран. Модельные липидные мембраны

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учеб. для вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 184–190.

2. Рубин А.Б. Биофизика клеточных процессов. М.

Транспорт веществ через биологические мембраны. Биоэлектрические потенциалы

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учеб. для вузов / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко. – М., 2003. – С. 191–213.

2. Биофизика: учеб. для вузов / В.Ф. Антонов [

Лекция 15

1. Понятие об электрохимии . Атомы состоят из заряженных частиц – ядра (+) и электронов (–), но в целом они электронейтральны. Наличие электрических зарядов может оставаться не заметным. Но иногда мы сталкиваемся с электризацией. Причесываемся, но волосы на голове разлетаются. Одежда прилипает к телу, и даже слышится потрескивание электрических разрядов. В этом обнаруживается одно универсальное явление – возникновение электрических зарядов на границах раздела фаз. Соприкасающиеся поверхности иногда самопроизвольно, иногда при затрате работы (случай электризации трением) приобретают противоположные электрические заряды. Помимо очевидных примеров, поверхностные заряды оказываются причиной возникновения электрического тока в батарейках; работу термоэлементов; заряды на мембранах нервных клеток обеспечивают проведение нервных импульсов; заряды на нано-частицах стабилизируют дисперсные системы и т.д. Само название электричество возникло от способности янтаря к электризации (по-гречески hlektro – янтарь.)

Раздел физической химии, в котором изучается взаимосвязь химических и электрических явлений, называется электрохимия . Главными проблемами электрохимии являются возникновение электрических явлений при химических реакциях и протекание химических реакций при воздействии электричества.

Основателями электрохимии считаются два итальянских врача, Луиджи Гальвани (1737–1798, Болонья) и Алессандро Вольта (1745–1827). На корень гальвано в БМЭ имеется15 статей.

Гальванокаустика

Гальванизация

Гальванотропизм и т.д.

Название гальванический элемент происходит от фамилии Гальвани.

Электрохимическая система – гетерогенная система, в которой возникает электрический ток за счет самопроизвольной реакции (гальванический элемент) или идет несамопроизвольная реакция за счет затраты электрической работы (электролизер). Возможно двойное действие системы: в заряженном состоянии она действует как источник тока, а в процессе зарядки как электролизер. Такое устройство называется аккумулятор. Все любознательные это знают.

Электрохимическая реакция – реакция, сопровождающаяся переносом зарядов через границу раздела фаз.

2. Разновидности поверхностных потенциалов . В зависимости от природы соприкасающихся фаз различают несколько разновидностей поверхностных потенциалов.

– Контактный потенциал возникает на границе раздела двух металлов. В случае контакта цинка и меди, цинк, легче отдающий электроны, заряжается положительно, а медь отрицательно. Избыточные заряды концентрируются по поверхности раздела металлов, образуя двойной электрический слой.

Если такой биметалл погрузить в кислоту, то электроны, восстанавливающие ионы Н + , уходят с поверхности меди, и при этом ионы цинка с поверхности металла переходят в раствор:

– Диффузионный потенциал возникает на границе раздела двух жидких электролитов. Это могут быть растворы одного вещества с разными концентрациями, или растворы разных веществ, или раствор и растворитель. Очевидно, что такая граница неустойчива. Происходит диффузия ионов, что и ведет к возникновению разности потенциалов. Предположим, что система состоит из растворов хлорида калия и хлороводорода одинаковой концентрации 1 моль/л. Происходит диффузия ионов K + в раствор HCl и встречная диффузия ионов H + в раствор KCl. Диффузия ионов водорода происходит с большей скоростью (направление показано более длинной стрелкой), в результате чего со стороны раствора KCl имеется избыток положительного заряда, а со стороны раствора кислоты – отрицательного. Возникает скачок потенциала φ диф.

– Мембранный потенциал возникает на мембране, характеризующейся избирательной проницаемостью по отношению к ионам разной природы. Представим растворы хлорида разной концентрации, разделенные мембраной, пропускающей ионы хлора, но не пропускающей ионы натрия. Тогда некоторое количество ионов Cl – из раствора с большей концентрацией перейдет в раствор с меньшей концентрацией. Остающийся избыток ионов Na + притягивает ионы Cl – , и останавливает перенос через мембрану. Устанавливается некоторый скачок потенциала, соответствующий состоянию равновесия.

– Электродный потенциал возникает на границе раздела металл (проводник 1-го рода) – электролит (проводник 2-го рода). Электродный потенциал имеет наибольшее значение в электрохимии, так как на этом явлении основана работа химических источников тока. Система, состоящая из металла и электролита называется электродом. Далее мы будем говорить о целом ряде разновидностей электродов. Сейчас в качестве примера рассмотрим ионно-металлический электрод (электрод 1-го рода) Cu / Cu 2+ . Пластина металлической меди погружается в раствор соли меди, например, CuSO 4 . Электрод условно записывается символом Cu| Cu 2+ , где под вертикальной чертой подразумевается поверхность раздела металла и электролита.

Концентрация ионов меди в металле и, соответственно, их химический потенциал выше, чем в растворе. Поэтому некоторое число ионов Cu 2+ переходит с поверхности металла в электролит. На металле остается избыток электронов. Со стороны электролита к поверхности металла притягиваются ионы с положительными зарядами. Возникает двойной электрический слой (ДЭС). В результате движения ионов в растворе, некоторое число ионов удаляется от поверхности, находясь в диффузионном слое. Устанавливается равновесие значение скачка потенциала в двойном электрическом слое. Этот скачок потенциала j называют электродным потенциалом.

Рассмотрим, от чего зависит величина электродного потенциала. Разделение зарядов в ДЭС означает затрату электрической работы, а перенос частиц вещества в виде ионов с металла в раствор – самопроизвольный химический процесс, преодоэевающий электрическое противодействие. В состоянии равновесия

W эл = –W хим

Преобразуем это уравнение для одного моля ионов металла Me z+ (в нашем примере это Cu 2+):

где F – постоянная Фарадея 96485,3383 Кл·моль –1 (по новейшим данным). По физическому смыслу это заряд 1 моль элементарных зарядов. Активность ионов металла a (Me z +) в случае достаточно разбавленных растворов может быть заменена концентрацией с (Me z +). Делением написанного выражения на zF получаем уравнение для расчета электродного потенциала:

При а (Ме z +) = 1; j = j о = DG°/zF. Производим подстановку:

Это уравнение называется уравнением Нернста. Согласно этому уравнению, электродный потенциал зависит от активности (концентрации) ионов электролита a (Me z +), температуры Е и природы системы Ме/ Me z + , которая подразумевается в значении стандартного электродного потенциала j о.

Возьмем для сравнения другой электрод, получающийся погружением цинковой пластинки в раствор сульфата цинка, обозначаемый символом Zn|Zn 2+ :

Цинк более активный металл, чем медь. С поверхности металла в электролит переходит большее число ионов Zn 2+ , а на металле остается больший избыток электронов (при прочих равных условиях). В результате оказывается, что

j о (Zn 2+) < j о (Cu 2+)

В известном вам ряду активности, металлы расположены в порядке повышения стандартных электродных потенциалов.

3. Гальванический элемент

Рассмотрим систему, составленную из двух электродов – медного и цинкового. Электролиты соединяются изогнутой трубкой, заполненной раствором хлорида калия. Через такой мостик ионы могут перемещаться ионы. Подвижности ионов K + и Cl – практически одинаковы, и таким образом минимизируется диффузионный потенциал. Металлы соединяются медной проволокой. Контакт между металлами при необходимости можно размыкать. В цепь может быть также помещен вольтметр. Эта система представляет собой пример гальванического элемента, или химического источника тока. Электроды в гальваническом элементе называют полуэлементами .

При разомкнутом контакте между металлами на границах раздела металл-электролит устанавливаются равновесные значения электродных потенциалов. Химические процессы в системе отсутствуют, но между электродами имеется разность потенциалов

Δφ = j о (Cu 2+) – j о (Zn 2+)

При замкнутом контакте электроны начинают переходить с цинковой пластины, где их поверхностная концентрация больше и потенциал ниже, на медную пластину. Потенциал на меди понижается, а на цинке повышается. Равновесие нарушилось. На поверхности меди электроны реагируют с ионами в двойном электрическом слое, образуя атомы:

Cu 2+ + 2e – = Cu

Потенциал на меди снова приближается к равновесному. На поверхности цинка недостаток электронов восполняется переходом ионов в двойной электрический слой, а из него в электролит:

Zn = Zn 2+ + 2e –

Потенциал на цинке снова приближается к равновесному. Процессы на электродах поддерживают разность потенциалов между ними, и поток электронов не прекращается. В цепи идет электрический ток. В медном полуэлементе происходит осаждение меди на поверхности металла, и понижение концентрации ионов Cu 2+ в растворе. В цинковом полуэлементе масса металла уменьшается, и одновременно увеличивается концентрация ионов Zn 2+ в растворе. Гальванический элемент работает, пока замкнут проводник, и пока не израсходованы исходные компоненты – металлический цинк и соль меди. Складывая реакции, идущие на электродах, получаем суммарное уравнение реакции в гальваническом элементе:

Zn + Cu 2+ = Zn 2+ + Cu, Δ r H = -218,7 кДж; Δ r G = -212,6 кДж

Если эта же реакция проводится в обычных условиях между цинком и сульфатом меди, то вся энергия выделяется в виде теплоты, равной 218, 7 кДж. Реакция в гальваническом элементе дает электрическую работу 212,6 кДж, и на долю теплоты остается лишь 6,1 кДж.

Разность потенциалов между электродами в гальваническом элементе является измеряемой величиной, называемой электродвижущей силой , ЭДС. Это положительная величина:

Потенциалы электродов и ЭДС элемента не зависят от размеров системы, а только от материалов и условий. Поэтому источники тока имеют различные размеры в зависимости от назначения, что мы видим по имеющимся в продаже батарейкам. Электроды для практических и научных измерений могут иметь микроразмеры, позволяющие вводить их в клетку для измерения мембранных потенциалов.

Рассмотренный гальванический элемент в стандартном состоянии имеет ЭДС = 1,1 В.

ЭДС = |j о (Cu 2+ /Cu) - j o (Zn 2+ /Zn)| = 1,1 В.

Применяется следующая условная запись гальванической цепи:

|

|

Анод – электрод, на котором идет окисление.

Катод – электрод, на котором идет восстановление.

Разность потенциалов электродов измеряется вольтметром, но электродный потенциал отдельного электрода экспериментально определить невозможно. Поэтому потенциал условно выбранного электрода принимают за ноль, и относительно него выражают потенциалы всех остальных электродов. В качестве нулевого электрода был взят стандартный водородный электрод. Он состоит из платиновой пластины, покрытой платиновой чернью, и опущенной в раствор кислоты, в которую пропускают водород под давлением 101,3 кПа. Электрод записывается следующим образом:

По соглашению, jº(Pt, H 2 | H +) = 0 В.

Если водородный электрод в изучаемом гальваническом элементе оказался катодом, то второй электрод в этом элементе – анод, и его потенциал отрицательный. В противоположном случае, когда водородный электрод оказался анодом, у второго электрода потенциал положительный (катод). В ряду активностей металлов водород находится между металлами с отрицательными и положительными стандартными потенциалами. Стандартные электродные потенциалы, выраженные относительно водородного электрода, приводятся в таблицах. Мы можем по таблице найти потенциалы и вычислить ЭДС медно-цинкового гальванического элемента:

j о (Cu 2+ /Cu) = +0,34 В; j o (Zn 2+ /Zn) = –0,76 В; ЭДС = 0,34 В – (–0,76 В) = 1,1 В.

Электрохимический потенциал или μ - физическая величина, связывающая химический потенциал (μ) и электрический потенциал (φ) некоторой электрохимической системы соотношением:

A = μ + e·φ

Для растворенного вещества:

μ = μ 0 + R*T*lnC + z*F*φ

μ 0 - Стандартный химический потенциал, зависящий от природы растворителя.

С - концентрация вещества

R - газовая постоянная

T - температура

z - валентность иона

F - число Фарадея

φ - электрический потенциал

| Это заготовка статьи по термодинамике и статистической физике . Вы можете помочь проекту, дополнив её. |

Напишите отзыв о статье "Электрохимический потенциал"

Отрывок, характеризующий Электрохимический потенциал

– Цел, Петров? – спрашивал один.– Задали, брат, жару. Теперь не сунутся, – говорил другой.

– Ничего не видать. Как они в своих то зажарили! Не видать; темь, братцы. Нет ли напиться?

Французы последний раз были отбиты. И опять, в совершенном мраке, орудия Тушина, как рамой окруженные гудевшею пехотой, двинулись куда то вперед.

В темноте как будто текла невидимая, мрачная река, всё в одном направлении, гудя шопотом, говором и звуками копыт и колес. В общем гуле из за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Их стоны и мрак этой ночи – это было одно и то же. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто то проехал со свитой на белой лошади и что то сказал, проезжая. Что сказал? Куда теперь? Стоять, что ль? Благодарил, что ли? – послышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя (видно, передние остановились), и пронесся слух, что велено остановиться. Все остановились, как шли, на середине грязной дороги.

Рассмотрим более подробно механизм возникновения гальвани- потенциалов на примере водородного электрода. Водородный электрод относится к электродам первого рода. Водородный электрод представляет собой платинированную платину, погруженную в раствор кислоты, например НС1, и обдуваемую потоком газообразного водорода. На электроде происходит реакция

где H+ q обозначает сольватированный протон в водном растворе (т.е. ион гидроксония Н э О +), a e(Pt) - электрон, оставшийся в платине. На таком электроде молекула водорода диссоциирует с образованием иона гидроксония в растворе и электрона проводимости в платине. При этом металлическая платина заряжается отрицательно, а раствор - положительно. Как следствие, возникает разность электрических потенциалов между платиной и раствором. Возникает двойной слой, состоящий из отрицательных и положительных зарядов, напоминающий плоский электрический конденсатор. Водородный электрод обратим по отношению к катиону.

При рассмотрении равновесия для приведенной реакции диссоциации необходимо учесть, что образовавшийся катион Н + , покидая платину, совершает работу против электрических сил. Эта работа совершается за счет термической энергии раствора. Она равна запасаемой электрической энергии. Поэтому химический потенциал акватированных протонов, р(Н ^ q) не будет равен простой сумме p°(Hgq) + R71ntf(Hg q), так как раствор имеет отличный от платины электрический потенциал. Учитывая работу против сил электрического поля в процессе переноса протона, для р(Н* а) получим

где cp(Pt) - электрический потенциал платинового электрода; (р) - электрический потенциал раствора; й(НМ - активность катионов водорода в растворе; F- число Фарадея (F= 96485 Кл/моль); величина ср(р) - ф(Р0 представляет собой гальвани-потенциал на границе платина - раствор Д^ф. Число Фарадея возникло потому, что химические потенциалы рассчитывают обычно на один моль, а не на один электрон. Работа против сил электрического поля Р[ф(/>) - - ф(Р0] совершается за счет термической энергии раствора. Именно эта работа и обеспечивает зарядку электродов, разрядка которых при замыкании внешней цепи сопровождается производством электрической энергии.

Величину типа р(Н + q) называют электрохимическим потенциалом. Приравнивая в равновесии химические потенциалы для веществ в левой и правой частях реакции (16.1), получаем

где p}