Обращение ученых к проблеме языковой личности, включение ее в лингвистическую парадигму в последние два десятилетия связано с гуманизацией языкознания, с поворотом к ценностно-ориентированным областям знания, с возвращением антропоцентрической картины мира. Языковая личность - это одна из актуальных и перспективных проблем современной когнитивной и коммуникативной лингвистики. В последнее время проблема языковой личности активно рассматривается в разных аспектах: психолингвистическом, социолингвистическом, культурологическом, лингводидактическом, функциональном, эмотивном, прагматическом и др. .

Особенный интерес для языковедов данная проблема представляет в свете предложенного Ю. Карауловым нового подхода - "за каждым текстом стоит языковая личность" (в противовес основному тезису лингвистических исследований последнего полувека "за каждым текстом стоит система языка") .

Понятие языковой личности и сам термин были введены в лингвистику в 30-х годах В.В. Виноградовым , который исследовал язык художественной литературы. Дефиниции языковой личности лингвист не дал, но заметил, что уже Бодуэна де Куртене, для которого "проблема индивидуального творчества была чуждой", интересовала языковая личность "как вместилище социально-языковых форм и норм коллектива, как фокус скрещения и слияния разных социально языковых категорий" [цит. по: 7, 8].

Со второй половины 80-х годов проблему национальной языковой личности на материале русского языка, в частности языка художественных произведений, фундаментально разрабатывает Ю.Н. Караулов . В своей монографии "Русский язык и языковая личность" он определяет языковую личность как "личность, реконструированную в основных своих чертах на основе языковых черт" . В другой работе лингвист объясняет этот термин как "совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью" . Т.е. в этом определении Ю.Н. Карауловым соединены способности человека с особенностями порождаемых им текстов.

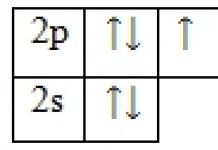

В представлении языковой личности, согласно Ю.Н. Караулову, выделяются три уровня:

1) вербально-семантический уровень (или структурно-системный);

2) когнитивный уровень (или тезаурусный);

3) прагматический уровень (мотивационный) .

При изучении языковой личности на первом уровне необходимо вычленить из совокупности порожденных ею текстов необыденного содержания специфическую, неповторимую для данной личности часть в ее картине мира. Этого можно достичь при условии, что базовая, инвариантная часть языковой модели мира, характерная для общенационального языкового типа, уже установлена.

Второй уровень анализа языковой личности предполагает характеристику мотивов и целей движущих ее развитием, поведением, управляющих ее текстопроизводством и в конечном итоге определяющих иерархию смыслов и ценностей в ее языковой модели мира . Именно на этом высшем уровне языковая личность представлена в самом общем смысле. Поэтому к характеристике языковой личности, например, учёного можно прийти, двигаясь: 1) от языка к личности и ее тезаурусу; 2) путем обратным от коммуникативных потребностей, ценностных ориентиров, целей, мотивов и вообще всей совокупности социально-психологических характеристик личности, т. е. на основе всей совокупности вышеуказанных характеристик личности, представленных в литературе, необходимо выявить наиболее полные сведения об изучаемой личности.

По утверждению Ю.Н. Караулова, уровни находятся в зависимости один от другого, но эта зависимость далеко не прямая и не однозначная. Знание об устройстве и особенностях функционирования вербально-семантического уровня данной личности еще не дает оснований делать заключение о языковой модели мира, т. е. от лексикона личности нельзя перейти непосредственно к ее тезаурусу; точно коль скоро нам известен тезаурус личности, мы еще не можем делать вывод о мотивах и целях, управляющих ее текстами . Для перехода от одного уровня к другому каждый раз нужна дополнительная экстралингвистическая информация, поставляемая социальной составляющей языка и связанная с "историей" ее приобретения к принятым в данном обществе стереотипам в соотношении жизненно важных понятий, идей. На основе этой информации от вербально-семантического уровня возможен переход к лингвокогнитивному. Для перехода к мотивационно-прагматическому уровню необходима дополнительная информация о социальном функционировании языковой личности, о ее социальных ролях и референтных группах. Но поскольку личность не только социальна, а и индивидуальна, второй информационной составляющей при переходе к ее "прагматикону" должна быть психологическая, а именно этнонационально-аффективная, характеризующая ее интенциональности в коммуникативно-деятельностной сфере .

Таким образом, в понятии языковой личности фиксируется связь языка с индивидуальным сознанием личности, с мировоззрением. Любая личность проявляет себя и свою субъектность не только через предметную деятельность, но и через общение, которое немыслимо без языка и речи. Речь человека с неизбежностью отражает его внутренний мир, служит источником знания о его личности. Более того, "очевидно, что человека нельзя изучить вне языка... ", поскольку, даже с обывательской точки зрения, трудно понять, что представляет собой человек, пока мы не услышим, как и что он говорит. Но также невозможно "язык рассматривать в отрыве от человека", так как без личности, говорящей на языке, он остается не более чем системой знаков .

Деятельностный характер языкознания обусловливает значительную интегрированность, комплексность исследования языка личности, так как язык в действии предусматривает подключение факторов широкого диапазона - психологических, ментальных, прагматических и др. Не следует выпускать из виду и то, что языковая личность является самым важным компонентом дискурса, коммуникантом, детерминированным совокупностью ментальных, психических, эмоциональных, оценочных, прагматических и др. определений . Все эти определения проявляются в языке личности и реконструируются в основных своих чертах на базе языковых средств.

Следует заметить взаимосвязь между коммуникантом, языковой личностью и результатом ее речевой деятельности, способом общения, поведением в ряду коммуникативных ситуаций. С одной стороны, коммуникативные, дискурсивные возможности личности дают основания для прогнозирования возможного способа аргументации речевой деятельности и ее результата - текста. С другой стороны, сам дискурс предусматривает реализацию определенных характеристик коммуниканта. Именно поэтому очень трудно судить о присущих личности языковых чертах. Ведь языковая личность обладает постоянными признаками у коммуниканта. В свою очередь языковой личностью руководит сама коммуникативная ситуация.

Исследователи доказательно замечают, что черты языковой личности выражаются в индивидуально-авторской картине мира , подчеркивают такие характерные признаки языковой личности как "соединение у личности говорящего его языковой компетенции, стремление к творческому самовыражению, свободного, автоматического осуществления разносторонней языковой деятельности. Языковая личность сознательно относится к своей языковой практике, несет на себе отражение общественно-социальной, территориальной среды, традиций воспитания в национальной культуре. Творческий подход и уровень языковой компетенции стимулируют языковую личность до усовершенствования языка, развития языкового вкуса, постоянного отображения в языке мировозренческо-общественных, национально-культурных источников и поисков новых, эффективных, индивидуально-стилистических средств языковой выразительности" .

Рассмотренная система понятий подводит к более глубокому осмыслению проблем понимания и восприятия действительности конкретной личностью, обладающей определенной системой знаний, представлений, мнений об окружающем мире - содержательных компонентов категории "автор научно-гуманитарного текста".

Каждый создатель научного текста как языковая личность представляет свое понимание их признаков и характеристик, вытекающее из природы жизнедеятельности, воззрений, мировидения. Автор научного текста, являясь носителем определенного научного речемышления, реализует собственные языковые возможности в процессе отбора и описания исследуемых объектов как личность, постоянно подпитывающаяся дополнительной информацией через постижение не только научных знаний, но и знаний художественной литературы, философии, истории и др.

а) прецедентных имен;

б) актуальных для выражения доминантных смыслов номинаций;

в) модальных акцентуаторов категоричности, убежденности, точности, сомнения, заинтересованности, положительной и отрицательной оценки;

г) отступлений от прямого изложения концепции, позволяющих понять его внутренний мир;

д) экскурсов в прошлое, представляющих собой не общепринятые в научных текстах ссылки, а живое проникновение в языковое кодирование научных идей;

ж) примечаний, раскрывающих имплицитно представленную в тексте информацию.

Ценностные ориентиры автора научного текста как языковой личности, рассматриваемые с позиций ценностного, познавательного и поведенческого аспектов (В.И. Карасик), наиболее явно прослеживаются в его дискурсе, содержащем информацию о научно-познавательной деятельности ученого, о характере движения его мысли по пути объективации нового знания, об отражающихся в тексте его мировоззренческих установках, об оценке научных достижений сторонников и оппонентов, об отношении к статусу ученого и т.д.

Таким образом, языковая личность есть личность, выражающая совокупность социальных, физических, психологических, эмоциональных, прагматических и др. характеристик в языке. Именно языковая личность автора, средства объективации ее мировоззренческих установок, междисциплинарных представлений, стиля выражения мысли, рационального и эмоционального в речеповедении; способов и средств выражения диалогичности, авторизации, адресованности при порождении, восприятии, понимании, интерпретации текста; выбор языковой личностью тех или иных единиц системы языка для репрезентации собственного иллокутивного замысла, позволит комплексно подойти к анализу научно-гуманитарного дискурса и выявить его специфические черты.

Развивая в своей работе трехуровневое представление модели языковой личности, Ю.Н.Караулов исходит из идей о трехуровневости процессов восприятия и понимания, которые оказываются тем самым конгруэнтными самому устройству языковой личности.

Так, соответственно намечаемым в структуре языковой личности мотивационному, тезаурусному и вербально-семантическому уровням в схеме смыслового восприятия выделяют побуждающий, формирующий и реализующий уровни. "Побуждающий уровень объединяет ситуативно-контекстуальную сигнальную (стимульную) информацию и мотивационную среду... Формирующий уровень содержит четыре фазы: 1) фазу смыслового прогнозирования; 2) фазу вербального сличения; 3) фазу установления смысловых связей между словами и смысловыми звеньями и 4) фазу смыслоформирования... Реализующий уровень на основе этого общего смысла формирует замысел ответного речевого действия".

В структуре процесса понимания различают также: а) понимание замысла автора (отправителя) текста (это высший, второй уровень, соответствующий в структуре языковой личности мотивационному уровню); б) понимание концепции текста (первый уровень в структуре языковой личности, называемый тезаурусным); в) понимание смысла слов в их содержании на низшем вербально-семантическом уровне. Таким образом, в терминах объектов каждому уровню понимания соответствует подтекст (II), текст (I) и слова (0).

Возвращаясь к структуре языковой личности, необходимо отметить, что для каждого из трех уровней характерен свой набор специфических типовых элементов: а) единиц соответствующего уровня; б) отношений между ними; в) стереотипных объединений этих единиц, свойственных каждому уровню комплексов.

Соотношение уровней и свойственных им типовых элементов можно проследить по таблице

|

Философский аспект |

Психологический аспект |

Уровни структуры языковой личности |

элементы уровней |

||

|

отношения |

стереотипы |

||||

|

семантический уровень |

вербально-семантический |

грамматико-парадигматические, семантико-синтаксические, ассоциативные-"вербальная сеть" |

модели словосочетаний и предложений: предмет состоит из компонентов; предмет содержит компоненты; в предмете выделяют компоненты; предмет расчленен на компоненты |

||

|

интеллект |

когнитивный уровень |

тезаурусный |

понятия (идеи, концепты) |

иерархически-координативные-семантические поля, "картина мира" |

генерализованные высказывания: кому много дано, тот не может быть счастливым; поэзия,любовь,рабо-та- вот три кита, на которых держится мир |

|

действительность |

прагматический уровень |

мотивационный |

Деятельностно комуникативные потребности |

сферы общения, коммуникативные ситуации, коммуникативные роли - "коммуникативная сеть" |

образцы (символы) прецедентных текстов культуры: "И какой же русский не любит быстрой езды!". "Плюшкин". "А судьи кто?" |

Итак, как можно видеть из приведенной выше таблицы, на нулевом, вербально-семантическом уровне в качестве единиц фигурируют отдельные слова, отношения между ними охватывают все разнообразие грамматико-парадигматических, семантико-синтаксических и ассоциативных связей, совокупность которых суммируется единой "вербальной сетью", а стереотипами являются наиболее ходовые, стандартные словосочетания, простые формульные предложения и фразы типа "ехать на троллейбусе", "пойти в кино", "купить хлеба", "выучить уроки", которые выступают как своеобразные паттерны (patterns) и клише.

На лингво-конгнитивном (тезаурусном) уровне в качестве единиц следует рассматривать обобщенные (теоретические или обыденно-житейские) понятия, крупные концепты, идеи, выразителями которых являются те же как будто слова нулевого уровня, но облеченные теперь дескрипторным статусом. Отношения между этими единицами тоже принципиально меняются и выстраиваются в упорядоченную строгую иерархическую систему, в какой-то степени (непрямой) отражающую структуру мира, и известным (хотя и отдаленным) аналогом этой системы служит обыкновенный тезаурус. В качестве стереотипов на этом уровне выступают устойчивые стандартные связи между дескрипторами, находящие выражение в генерализованных высказываниях, дефинициях, афоризмах, крылатых выражениях, пословицах, поговорках, из всего многообразия которых каждая языковая личность выбирает, "присваивает" именно те, что соответствуют устойчивым связям между понятиями в ее тезаурусе и выражают тем самым "вечные", незыблемые для нее истины, в значительной степени отражающие, а значит и определяющие ее жизненное кредо, ее жизненную доминанту.

Исходя из этой, хотя и самой общей, характеристики двух низших уровней организации языковой личности можно сделать вывод, что собственно языковая личность начинается не с нулевого, а с первого, лингво конгнитивного (тезаурусного) уровня, потому что только с этого уровня становится возможным индивидуальный выбор, личностное предпочтение одного понятия другому. Этот же уровень дает право на придание статуса более важной в субъективной иерархии ценностей, в личностном тезаурусе не той идее, которая статически является самой значимой в стандартно-усредненном тезаурусе соответствующего социального речевого коллектива, тезаурусе социально детерминированном, определяемым господствующей в обществе идеологией.

Нулевой же уровень - слова, вербально-грамматическая сеть, стереотипные словосочетания (паттерны) - принимаются каждой языковой личностью как данность, и любые индивидуально-творческие возможности личности, проявляющиеся в словотворчестве, оригинальности ассоциаций и нестандартности словосочетаний, не способны в целом изменить уже имеющуюся генетическую данность. Индивидуальность, субъективность может проявить себя только при оперировании понятиями, в их иерархизации, в способах их выбора и противопоставления при формулировке проблем, в способе их соединения в формулировке выводов, т.е. на субъектно-тезаурусном уровне.

Высший, мотивационный уровень устройства языковой личности боле подвержен индивидуализации и поэтому, вероятно, менее понятен по своей структуре. Хотя и здесь можно говорить о наличии тех же трёх типов элементов - единиц, отношений и стереотипов. Понятно, что ни слова, ни концепты, понятия и дескрипторы не являются единицами, характеризующими данный уровень. Ориентация единиц мотивационного уровня должна быть прагматической, и поэтому здесь следует говорить о коммуникативно-деятельностных потребностях личности (необходимость высказаться, стремление воздействовать на реципиента письменным текстом, потребность в дополнительной аргументации, желание получить информацию (от коммуниката или из текста) и т.п., которые, впрочем, диктуются экстралингвистическими причинами.

Отношения между единицами третьего уровня задаются условиями сферы общения, особенностями коммуникативной ситуации и исполняемыми коммуникативными ролями общающихся. Эти отношения тоже образуют свою сеть (сеть коммуникаций в обществе), достаточно устойчивую и традиционную, но проследить ее в полном объеме очень трудно.

При определении стереотипов трёх уровней организации языковой личности сама собой напрашивается параллель с тремя разновидностями усложняющихся единиц, выделяемых, например, при структурировании процессов смыслового восприятия или понимания в психолингвистике: слово высказывание - текст. Однако эта аналогия была бы слишком примитивной и поверхностной: во-первых, потому что далеко не всякий текст обладает свойством повторяемости, чем собственно и должен характеризоваться стереотип; во-вторых, текст не может воспроизводиться в речи в полном объеме, как это происходит со стереотипами других уровней - словосочетаниями и генерализованными высказываниями. Одновременно стереотип данного уровня должен находиться во взаимодействии с другими элементами данного уровня, т.е. отвечать коммуникативно-деятельностным потребностям личности и условиям коммуникации, а также объединять их в некоторый устойчивый комплекс (стереотип). Все эти требования могут показаться на первый взгляд взаимоисключающими. Однако в действительности существуют определенные образы, повторяющиеся символы, знаки, стандартные для каждой культуры. Это сказки, мифы, былины, притчи, легенды, анекдоты (в устной традиции) и классические тексты художественной литературы и других видов искусства (архитектуры, скульптуры, живописи). Причем языковой способ выражения символа прецедентного текста совпадает со способами выражения стереотипов других уровней: это может быть цитата, ставшая крылатым выражением ("Ну как не порадеть родному человеку", "Да зелен виноград"), имя собственное, служащее не только обозначением художественного образа, но несущее определенную смысловую нагрузку в силу устоявшегося восприятия его коннотации (Базаров, Печорин, протопоп Аввакум, царь Салтан, Алеша Попович и т.п.)

Необходимо также отметить, что в содержание языковой личности обычно включаются такие компоненты, как:

- 1) ценностный, мировоззренческий компонент содержания воспитания, т.е. система ценностей, или жизненных смыслов. Язык обеспечивает первоначальный и глубинный взгляд на мир, образует тот языковой образ мира и иерархию духовных ценностей, которые лежат в основе формирования национального характера и реализуются в процессе его диалогового общения;

- 2) культурологический компонент, т.е. уровень освоения культуры как эффективного средства повышения интереса к языку. Привлечение фактов культуры изучаемого языка, связанных с правилами речевого и неречевого поведения, способствуют формированию навыков адекватного употребления и эффективного воздействия на партнера по коммуникации;

- 3) личностный компонент, т.е. то индивидуальное, глубинное, что есть в каждом человеке.

Итак, языковая личность - явление социальное, но в ней есть и индивидуальный аспект. Индивидуальное в языковой личности формируется через внутреннее отношение к языку, через становление личностных языковых смыслов; но при этом не следует забывать, что языковая личность оказывает влияние на становление языковых традиций. Каждая языковая личность формируется на основе присвоения конкретным человеком всего языкового богатства, созданного предшественниками и существующего в данном обществе. Язык конкретной языковой личности состоит в большей степени из общего языка и в меньшей - из индивидуальных языковых особенностей.

Олейник Роман Валерьевич

ассистент, Башкирский Государственный Педагогический Университет

им. М. Акмуллы, г. Уфа

Современная лингвистика в целом складывается как антропологическая, когда человек, являясь субъектом речи, связан с языковыми процессами и активно включается в описание и изучение языковых механизмов. «Человек говорящий» - это сложнейший феномен, потому что именно в языке и только через язык отражается система его мировидения и понимания.

В конце 80-х годов прошлого века отечественная лингвистика, в значительной мере благодаря усилиям Ю.Н. Караулова и его последователей, открыла новое, прагматическое направление в анализе отношений человека и языка. На знамени прагмалингвистики был начертан лозунг «За каждым текстом стоит языковая личность», раскрывающий широкий диапазон исследований речевой деятельности человека, начало которым было положено в трудах В. Гумбольдта, младограмматиков, Бодуэна де Куртене и Л. В. Щербы.

Латинское изречение «Каков человек, таковы его речи» в упрощенной форме передает суть отношений человека и языка. «…в непосредственную связь с компонентами культуры вступает не только язык, но и отлитая в жанровые формы речь» . С одной стороны, личностные особенности находят свое выражение в соответствующих языковых структурах и речевых формах, которые оказываются для данного конкретного человека более или менее предпочтительными; с другой - эта взаимосвязь отнюдь не исчерпывается оппозицией: хороший человек - правильная (корректная, нормативная) речь, плохой человек - неправильная (ненормативная) речь.

«Общественная природа языка, связь языка с мышлением и коммуникативная предназначенность как глобальная функция языка указывают на его несомненную психологичность, т. е. его человечность» .

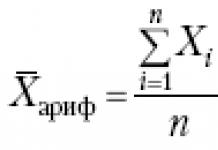

Тезаурус представляет собой средство систематизации лексики определенной отрасли, которое позволяет использовать его для автоматического поиска информации, автоматического индексирования или реферирования текстов соответствующей отрасли знаний. Известен опыт построения тезауруса в психологии, юриспруденции, управлении и многих других естественных науках. Любой тезаурус призван «быть репрезентантом всей лексики, т. е. содержать адекватное отражение «языковой модели мира», отражать коллективный опыт носителей…языка, а значит, быть основой для выполнения языком его главной функции -коммуникативной и служить целям общения и взаимопонимания» .

Тезаурус имеет два входа: 1) систематический (воплощающий отношение концепт - знак ); 2) алфавитный (отношение знак - концепт ).

Все типы идеографических словарей - тематический, аналогический и, собственно, идеографический, согласно классификации В. В. Морковкина, подходят под определение тезауруса. Причем принципиальной разницы между общеязыковым и информационно - поисковым тезаурусом нет. «Тезаурус является лексическим инструментом информационно - поисковых систем. Он состоит из контролируемого, но изменяемого словаря терминов, между которыми указаны смысловые связи. Такой словарь представляет собой перечень дескрипторов и недескрипторов (вспомогательных терминов), который упорядочен по систематическому и алфавитному принципам и содержит указания на смысловые отношения между ними - как иерархического (родо - видового), так и неирархического типа» .

Тезаурусы эксплицитно отражают определенные представления о мире. «Например, вводя в структуру тезауруса такие традиционные рубрики (таксоны), как «животные», «растения», «артефакты», мы фиксируем представление о раздельном и независимом существовании этих трех классов сущностей» .

Под тезаурусом языковой личности понимается один из трех уровней организации языковой способности носителя языка, то есть один из уровней владения языком. Имеется в виду лингво - когнитивный (тезаурусный) уровень, в центре которого фигурируют обобщенные понятия, идеи и концепты, имеющие дескрипторный статус. «В качестве стереотипов на этом уровне выступают устойчивые стандартные связи между дескрипторами, находящие выражение в генерализованных высказываниях, дефинициях, афоризмах, крылатых выражениях, пословицах и поговорках…» .

Особенно интересной представляется задача построения идиоматических тезаурусов, поскольку идиоматика обнаруживает целый ряд семантических и структурных особенностей (многосоставность, образность, культурная значимость и т. п.), которые каким-то образом должны влиять на структуру тезауруса, делая его более сложным и неодномерным. Ни с точки зрения обыденного сознания, ни с точки зрения научных знаний не возникает сомнений в правомерности структурированности тезауруса на традиционные рубрики (таксоны). Гораздо сложнее принимать классификационные решения там, где речь идет о непредметных сущностях типа человеческих эмоций, межличностных отношений, ментальных категорий и т. п.

Последовательное выявление значения ФЕ выдвигает необходимость изучения парадигматического ряда фразеологизмов и его выражения в языке. Выделение таксонов не является случайным, «поскольку оно дает возможность, с одной стороны, свести в определенную систему множество единиц, называющих те или иные явления действительности, с другой - показать закономерности семантических связей ФЕ в зависимости от их структуры и семантики» . Нельзя сказать, что в языке существует такое-то количество идиоматических таксонов. «Язык - открытая система, и вряд ли можно в ней достичь подобного равновесия» .

Существуют две трудности при построении тезауруса (в нашем случае коснемся преимущественно ФЕ с компонентами, выражающими речь человека в английском языке): 1) Наличие дескрипторов в идиоме. На первый взгляд кажется, что каждой ФЕ достаточно одного («вершинного») дескриптора. Рассмотрим несколько примеров в английском и русском языках, tobeallmouthandtrousers - «хвастовство» ,tochatterlikeamagpie - «болтовня» , togivetheword -«обещание» , towagone ’ stongue - «сплетни» , звонить [трезвонить]/раззвонить во все колокола , кричать на всех перекрестках , разводить турусы <на колесах> ,разводить антимонии . Однако какой дескриптор приписать, например, ФЕ в русском языке переливать из пустого в порожнее и в английском notonspeakingterms (withsb ) ? В первом идиоматическом выражении одинаково важно и то, что речь идет о «болтовне» , и то, что имеется в виду ситуация «безделья» , в другом примере говорится о плохих отношениях между людьми и их незнании друг друга. Разные дескрипторы объединяются в кластеры в том случае, если за мнимой многозначностью идиомы стоит некая единая в своей основе концептуальная структура, относящая данную идиому к целостному прототипичному представлению. Например, идиома thelastword может означать в зависимости от ситуации или же «последнее, решающее слово» или «последний писк моды» . 2) Проблема множественности интерпретаций таксонов тезауруса. В какой гипертаксон следует, к примеру, включать терминальный «прототипический» таксон « talk » («болтовня») в английском языке, представленный такими идиомами, как talltales , i dletalk , emptywords ,talk (run ) nineteentothedozen и т. д.? В «удивление» (« surprise ») (когда у индивида прослеживается повышение эмоционального фона, в связи с чем его речь становится беглой и менее связной)? Или в«бессмыслицу»(« nonsense ») (когда речь носит безрассудный характер)? Таких ФЕ великое множество. В принципе выход из этой ситуации может быть найден путем построения сложных многомерных систем концептуальных систем, отражающих все допустимые интерпретации. Это означает, что в нашем примере таксон « talk » должен быть помещен во все перечисленные (и, возможно, еще в некоторые неучтенные здесь) таксоны одновременно.

А. И. Алехина выделяет следующие минитаксономические парадигмы внутри идиоматического тезауруса «Языковая личность» (в таблице, на наш взгляд, представлены наиболее основные):

Таблица 1.

Наиболее основные минитаксономические парадигмы внутри идиоматического тезауруса «Языковая личность»

|

ФЕ в русском языке |

ФЕ в английском языке |

|

|

Характеристика человека: |

Ума палата, голова [котелок] варит, рука не дрогнет, море по колено и т. д. |

Bigboy (важная особа), bignoise (хозяин, босс), smallfry (мелкая сошка), aballoffire (энергичный человек), etc . |

|

Возраст Человека: |

Нос не дорос, желторотый птенец, молодо – зелено, <и> не нюхал (- а, - и) и т. д. |

To be long in the tooth (бытьстарым ), the evening of life (закатдней ), stricken in years (престарелый ), the awkward age (переходныйвозраст ), etc. |

|

Свойства и качества характера человека: |

Душа нараспашку, с открытой душой, идти/пойти прямой дорогой [прямым путем], не <из> трусливого [робкого] десятка и т. д. |

Soft in the head (придурковатый ), a long head (проницательный ), (as) sharp as a needle (находчивый ), a bird/pea – brain (куриныемозги ), etc. |

|

Душевное состояние человека: |

Сам не свой (сама не своя), кошки скребут на душе [на сердце], вешать/повесить голову (головушку), вешать/повесить нос <на квинту> и т. д. |

To take offence (обижаться ), (as) black as sin (мрачнеетучи ), to have kittens (нервничать ), like a dog with two tails (рад – радешенек ), etc. |

Таким образом, вычленяются определенные фразообразовательные группы лексики, имеющие различия, как по своей семантической форме, так и по месту в структуре языка, а также по характеру функционирования. «Такие тематические группы (таксоны) будут представлять собой систему единиц, объединенных общим семантическим признаком…и могут быть приемом анализа во фразеологических исследованиях как средство раскрытия не только отдельного фразеологизма, но и целой группы на фоне гипо- гиперонимических связей» .

Идиоматические таксоны образовались в результате взаимной системности лексических и фразеологических составов, которые возникли, функционируют и развиваются как единое целое, несмотря на их автономность и очевидное своеобразие каждого в отдельности. «Важной ступенью на пути создания единой лексико–фразеологической системы языка является углубленная разработка возможных (в разных аспектах) классификаций систематизаций ФЕ (в лексике уже много сделано в этом направлении)» .

Следует отметить, что возможность выявления системы в лексике и фразеологии отрицалась и отрицается многими лингвистами. Так, В. М. Никитин говорит о «несистемном характере фразеологизмов и о несистемном вхождении их в структуру языка». «Фразеологизмы - не органическая часть языковой системы, а вторичный материал дополнительного характера», - пишет он . И далее: «Фразеологизмы не создают и не скрепляют структуру языка, а порождаются ею. Фразеологизм в языковой системе - побочный материал, растворяющийся в системе. Ни уровня, ни яруса в языке фразеологизмы не создают» .

Тем не менее, несмотря на «пессимизм» некоторых лингвистов в вопросе о возможности создания фразеологических таксонов и необычайную сложность и разнообразие языковых реалий, фразеология русского и английского языков уже сейчас имеет достаточно системный характер. Лексическая система языка и фразеология, в частности, представляют человеку широчайшие возможности для раскрытия языковой индивидуальности.

Список литературы:

1. Алехина А. И. Идиоматика современного английского языка. - Мн.: Выш. школа, 1982. - 279 с.

2. Гаврин С. Г. Фразеология современного русского языка. - Пермь, 1974.

3. Добровольский Д. О., Караулов Ю. Н. Идиоматика в тезаурусе языковой личности // Вопросы языкознания. 1993. № 2.

4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.

5. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М.: Наука, 1981.

6. Колтунова М. В. Конвенции как прагматический фактор диалогического общения // Вопросы языкознания. 2004. № 6.

7. Никитин В. М. Проблема классификации фразеологизмов и их относительная устойчивость и варьирование // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. - Тула, 1968.

8. Шаховский В. И. Языковая личность в эмоциональной коммуникативной ситуации // Филологические науки. 1998. № 2.

В представлении языковой личности, согласно Ю. Н. Караулову, выделяются три уровня:

Нулевой уровень вербально-семантический (или структурно-системный);

Первый уровень когнитивный (или тезаурусный);

Второй уровень мотивационный (или прагматический).

Вербально-семантический уровень отражает степень владения обыденным языком, где в качестве основных единиц выступают слова, а отношения между ними выражены в различных грамматических, парадигматических и синтаксических связях. Нулевой уровень представлен стереотипами: стандартными словами, словосочетаниями, простыми формульными фразами: "пойти в кино", "выучить уроки" и т. д.

Лингво-когнитивный уровень характеризуется тем, что в качестве единиц выступают различные понятия, идеи и концепты, которые выражаются с помощью слов нулевого уровня; отношения выстраиваются в упорядоченную иерархическую систему, которая отражает структуру мира. Стереотипами являются устойчивые стандартные связи между концептами, которые выражаются в обобщенных высказываниях, крылатых выражениях, афоризмах. Из их многообразия языковая личность выбирает те, которые соответствуют связям между понятиями в ее тезаурусе - это отражается в использовании излюбленных разговорных формул и индивидуальных речевых оборотов, по которым мы часто узнаем известную личность. Можно констатировать тот факт, что языковая личность способна проявить свою индивидуальность, только начиная с первого, лингво-когнитивного уровня. Именно на этом уровне оказывается возможным индивидуальный выбор, личностное предпочтение. Индивидуальность может проявиться в способах иерархизации понятий, их соединении при построении собственных выводов. Этот уровень предполагает отражение языковой модели мира личности, ее тезауруса, культуры.

Высший прагматический уровень устройства языковой личности представлен коммуникативно-деятельностными потребностями личности (необходимость высказаться, получить информацию). Отношения между этими единицами образуют так называемую коммуникативную сеть (сфера общения, ситуация, роли собеседников). Стереотип здесь должен отвечать коммуникативным потребностям. Мотивационный уровень включает в себя выявление, характеристику мотивов и целей, движущих развитием личности.

Мотивационный уровень выходит за рамки лингвистики, однако, именно на этом уровне более всего просматриваются черты языковой личности. "Это сфера морально-нравственных интенций, мотивов и потребностей, сфера желаний, интересов и стремлений".

Следует заметить, что выделение уровней в структуре языковой личности весьма условно. В реальной жизни наблюдается взаимопроникновение и взаимозависимость уровней.

Рассматривая частночеловеческую языковую личность, В. П. Нерознак выделяет два основных ее типа: 1) стандартную языковую личность, отражающую усредненную литературно обработанную норму языка, и 2) нестандартную языковую личность, которая объединяет в себе "верхи" и "низы" культуры языка. К верхам культуры исследователь относит писателей, мастеров художественной речи. Рассматривается креативная языковая личность в ее двух ипостасях - "архаисты" и "новаторы". Низы культуры объединяют носителей, производителей и пользователей маргинальной языковой культуры (антикультуры). Показателем принадлежности говорящего к языковым маргиналам автор считает ненормированную лексику - арго, сленг, жаргон и ненормативные слова и выражения.

В. И. Карасик вслед отмечает, что "креативность является важной характеристикой языковой личности", но можно получить "более полное представление о нестандартных языковых личностях, если обратиться к исследованию речи не только писателей, но и ученых, журналистов, учителей".

ГЛАВА 1. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ

ТЕЗАУРУС В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ КОНТЕКСТЕ.

1.1. Языковая личность как объект исследования

1.1.1. Когнитивные структуры языковой личности и прецедентный феномен.211.1.2. Прецедентный феномен и стереотип.

1.1.3. Компетенция. Прагматическая компонента в структуре языковой личности.

1.2. Интертекстуальный тезаурус и интертекстуальная компетенция.

1.2.1. К определению термина интертекстуалъный тезаурус. Интертекстуальный тезаурус и речевая культура языковой личности

1.2.2. Интертекстуальный тезаурус и интертекстуальная компетенция носителя языка.

1.2.3. Структура интертекстуального тезауруса.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1.

ГЛАВА 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА НОСИТЕЛЯ СРЕДНЕЛИТЕРАТУРНОГО ТИПА РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ.

2.1. Состав ИТ-тезауруса и особенности функционирования цитат в текстах СМИ.

2.1.1. Классификация интертекстуальных знаков по тексту-источнику.

2.1.2. Особенности функционирования интертекстуальных знаков.

2.2. Состав ИТ-тезауруса и особенности функционирования цитат в текстах КВН.

2.2.1. Классификация интертекстуальных знаков по тексту-источнику

2.2.2. Особенности функционирования интертекстуальных знаков.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2.

ГЛАВА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА НОСИТЕЛЯ ЭЛИТАРНОГО ТИПА РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ.

3.1. Классификация интертекстуальных знаков по тексту-источнику.

3.2. Особенности функционирования интертекстуальных знаков в игровом дискурсе.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.