Читайте также:

|

Решая вопрос об отборе произведений для издания, редактор может опираться на мнение читателей и литературных критиков. Отбирая произведения из газет, журналов, из массива предыдущих изданий, он формирует тот или иной тип и вид издания, ориентируясь при этом на отклики по поводу имевших место публикаций.

Если же редактор имеет дело непосредственно с рукописью нового произведения, он должен учесть другие работы автора. Но довольно часто редактору приходится иметь дело с первой рукописью автора. В любом случае работа редактора начинается с анализа художественного текста, причем такой текст следует рассматривать особенно внимательно: редактор может предложить доработать произведение, наметить пути его улучшения.

Именно эту цель и преследует редакторский анализ - оценить работу с точки зрения возможности ее публикации - в представленном автором виде или после доработки.

Оценка рукописи- одна из наиболее ответственных задач редактора. Неверно оценив качество рукописи и возможности автора, редактор тем самым вмешивается в литературный процесс и отрицательно влияет на него: добротное сочинение читатель не увидит, а слабая работа окажется опубликованной. В первом случае страдают автор и читатель, во втором - будет снижен престиж издательства, в котором работает редактор.

В общем случае можно сказать, что при оценке произведения редактор использует единый идейно-эстетический критерий. Подчеркнем, что одинаково существенны в анализе литературы обе компоненты этого комплексного критерия. Так, не может быть добротного произведения, если оно отвечает требованию идейности и в то же время слабо с художественной точки зрения. Так же как не может быть положительно оценено произведение, яркое по форме, но далекое от социальных проблем, не имеющее общественного звучания.

Составляющие идейную сторону комплексного критерия включают:

Социальную значимость содержания,

Глубину постановки общественных проблем.

Понятием общественно значимого предмета можно обозначить идейную составляющую комплексного критерия оценки редактором литературно-художественного произведения.

С точки зрения редакторской оценки произведения, наиболее существенны критерии:

Критерий художественной правды предусматривает неискаженное воссоздание действительности . Анализируя с этой точки зрения все компоненты (поступки героев, диалоги и монологи, пейзаж и т.д.), редактор рассматривает их в соответствии с реальностью.

Однако редактор должен учитывать, что правда искусства не тождественна «правде реального факта», ее нельзя добиться простым описанием событий, необходимо раскрывать сущность ситуаций и характеров. Редактор оценивает, сумел ли автор изображенные явления осмыслить, обобщить в худож ественных образах .

Оригинальность авторской манеры, творческого почерка писателя. Здесь сказываются упоминавшиеся выше коренные свойства художественного образа - синтез объективного и субъективного начал, органическая включенность личности автора. Подлинно художественный образ неповторим и является отражением духовного мира его творца.

/ "Оригинальность автора связана не только с восприятием внешних признаков объектов, но и определяется "мышлением, отношением к действительности, к самому себе. Все это создает неповторимый авторский почерк <того или иного писателя.

Критерий эмоциональной емкости художественного текста. Рассчитанный на сопереживание и сотворчество, образ вызывает в читателе различные представления и ассоциации. Так что_р_едактор не только рассматривает информацио нную сторону повествования, но и анализирует его воздействие на чувс тва.

Целостность восприятия образов, всего повествования. Образ возникает в сознании не как сумма отдельных элементов, а как единая поэтическая картина.

Оценивая произведение с точки зрения целостности, редактор ориентируется на чувство полноты и завершенности, которое возникает после чтения. Причем речь т ут идет не о полноте и завершенности судеб гер оев, а о полноте и завершенности реализации замысл а^

Редактор должен быть, прежде всего, заинтересован в том, чтобы авторы отдавали свои работы в его издательство. Поэтому анализ его должен быть тщательным, направлен на то, чтобы выявить не только произведения, отвечающие соответствующим требованиям, но и все те произведения, в которых, может быть, за неумелой формой виден талант.

Методика ред. Анализа

Применяя пере численные выше критерии оценки, редактор использует определенную последоват ельность рас смотрения произведения. В его анализе все компоненты необходимо соотн ог ыт| - г чяммг.црм

Замысел - это то отношение к отраженным в произведении явлениям, которое автор хочет вызвать в читателе. Он подбирает средства выражения, вызывающие симпатию к герою, гордость за чьи-то поступки или отвращение, обиду, жалость к человеку, к его жизни. Ясно, что адекватная оценка обеспечивается возвратно-поступательным ходом рассмотрения содержания - от повествования к замыслу, от замысла к повествованию.

Первый аспект анализа произведения - выявление замысла и его оценка с точки зрения актуальности , оригинальности связи с глубинными проблемами действительност и. Кроме того, редактор определяет соотв. ет-1 ствие масштабности замысла избранному жанру . Поскольку, как говорилось выше, поэтический замысел не формулируется в тексте в виде определенного тезиса, а воплощается во всей его ткани и благодаря таким свойствам художественного образа, как ассоциативность, эмоциональная оценочность, воспринимается читателем из всей структуры художественного текста, редактор определяет замысел только по прочтении произведения в целом . Если редактор видит, что замысел имеет ценность, актуален, заинтересует читателя и в то же время _сащ .произведение написано слабо, в его же интересах более глубоко иссле довать труд автора и попытаться пом.о чь \ему усовершенствовать свою работу.

(Ьценив замысел, редактор определяет, насколько использованный автором материал соответствует за-K, крупный, масштабный замысел требует крупной формы, например, может быть реализован в жанре романа^рамысел, раскрывающий интимные стороны судьбы человека, - в жанре рассказа, новеллы.(Рассматривая жанр произведения, редактор отвечает на_самый главный вопрос, связанный с оценко й кячестпа произвегтв-ния, -вопрос о полноте раскрытия замысла. Таким образом, рассмотрев план смысла произведения, редактор

анализирует план факта. Ответив на вопрос, что сказал автор, редактор оценивает то, как сказал, т. е. анализирует мастерство писателя.

s~" Второе качество , учитываемое редактором при оценке рукописи, - уровень мастерства . Тут прежде всего (редактор обращается к анализу художественных образов, которые автор использовал. Если он поэтически ода-\ \рен, художественные образы будут органичны его восприятию жизни и выражению своего отношения к ней в) ^произведении. В противном случае текст не будет отвечать комплексному критерию художественности. -^J ^--^ Художественный образ как выражение определенной образной мысли, идеи следует отличать от научного понятия, фиксирующего результат абстрагирующей мысли и передающего логические однозначные суждения, умозаключения.[Художественному образу свойственны чувственная конкретность, органическая включенность личности автора, целостность, ассоциативность и многозначность. В результате взаимодействия этих свойств создается «эффект присутствия», когда иллюзия живого, непосредственного восприятия вызывает у читателя чувство сопереживания, ощущение собственного участия в событи ях. В этом и заключается сила воздействия искусства на человеческую личность, его мысль и фантазию.

/^ Редактор выделяет художественную деталь - средство создания художественного образа. Можно сказать, что именно художественные детали лежат в основе изображения характеров и обстоятельств, через них читатель воспринимает замысел автора.

Необходимо отличать художественную деталь от простых подробностей, которые тоже необходимы в произведении. Они позволяют читателю «видеть» героев и природу, «слышать» голоса, музыку, стук капель дождя по крыше.__\

Писатель должен уметь отобрать именно те гюдробности, которые дадут полную, живую, яркую картину. _Создавая «видимый» и «слышимый» для читателя текст, писатель пользуется реальными деталями, которы е в произведении могут рассматриваться как подробност ь. У

Художественная деталь -та же кра^бзшая - подробпостьг -шхдесущая в себе обобщающую поэтическую мысль данного произведения, т. е. она()6рганически связана с замыслом ) Однако следует помнит ь о том, что худо жественнь1е_де1ади> подробности должны тщательно отбираться. Чрезмерное увлечещшлми, делает картину пестрой, лишает повествование цельност и.

Таким образом, редактор делает заключение о возможности публикации произведения, опираясь на оценку двух сторон текста - замысла и использования художественной детали. Полноценный, интересный современному читателю замысел и умелое использование художественной детали говорят о том, что писатель «художественно исследует действительность» и «владеет пером».

Основные правила, которые должен помнить редактор, - в произведении должны быть органическая связь сюжета и персонажей; все сюжетные линии должны быть направлены на раскрытие характеров. Поведение каждого персонажа должно быть естественным, причем поступки героев должны быть обусловлены внутренней логикой развития его характера.

Редакторский анализ, его природа, связь с другими методами

Изучение специфики профессиональной деятельности редактора требует детального рассмотрения каждого из ее элементов. Как и в любой профессиональной деятельности здесь есть свой объект - литературное произведение, субъект - редактор, способ - редакторский анализ, конечный продукт - издание, книга.

Как профессиональный метод представляет собой комплекс специальных приемов, позволяющих выполнять редакционно-издательскую работу целесообразным путем в полном объеме и с должным по качеству результатом. Понятие «анализ» трактуется здесь расширительно.

Как объект деятельности редактора литературное произведение является результатом творческого труда. Причем степень его законченности может быть разной - от плана до завершенной работы. Как результат творческого труда литературное произведение неповторимо. В нем проявления авторской индивидуальности, творческой манеры автора. В литературном произведении рассматривается определенный предмет или совокупность предметов, оно относится к конкретному виду литературы, имеет свою жанровую характеристику. В единстве содержания и формы оно несет в себе идеи, факты, понятия. В любом литературном произведении авторская разработка темы со своей идейной значимостью, своя фактология, композиция, свои речевые структуры и языково-стилистические средства.

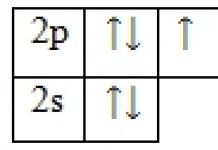

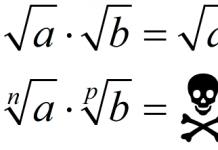

Литературное произведение всегда сложное по составу. Кроме вербальной части оно может содержать и внетекстовые материалы (рисунки, формулы, таблицы). Разнообразный фактический материал произведения имеет свою природу, свои способы выражения, свою содержательную, логическую, эмоциональную, эстетическую, психологическую значимость. С учетом природы фактов выделяются факты-действия, факты-качества, факты-свойства, факты-признаки, факты-процессы, факты-явления и соответственно их совокупности. В литературном произведении факты представлены в словесно-понятийной форме; в цифрах, цитатах; могут быть также даты, фамилии, названия. По содержательной значимости выделяются ключевые положения, аргументы, примеры. Каждый факт имеет определенную информативность. Он оказывает на читателя эмоциональное, эстетическое и психологическое воздействие. Отсюда вытекает классификация фактов, необходимая в редакторской практике.

Редактор, как и любой другой специалист, в своей профессиональной деятельности ориентируется на конечный продукт - издание, которое также сложное по составу и в каждом случае имеет свои особенности. В оптимальном варианте издание максимально соответствует потребностям и возможностям читателя, только тогда социальные функции книги могут быть реализованы с достаточной эффективностью. Издание включает произведение (произведения) и аппарат, в разной степени разветвленный, но всегда неоднородный. Оно должно быть соответствующим образом иллюстрировано, оформлено и воспроизведено полиграфическими средствами. Любому изданию присущи признаки определенного вида и типа (целевое назначение, читательский адрес, характер информации).

Сложность объекта деятельности обусловливает особенности методических приемов работы с ним и методики в целом. Именно специфика литературного произведения определяет такой состав элементов редакторского анализа, который позволяет всесторонне изучить и оценить литературный материал: его содержание и форму.

Это синтез специально-предметного, логического и лингвостилистического анализа. Вспомогательным методом служит контент-анализ (качественно-количественный анализ). Выделяются пять аспектов анализа: идейно-тематический, содержательный, композиционный, языково-стилистический, редакционно-технический. Методика предполагает последовательное изучение разработки темы, идейной значимости, содержания, композиции, языка и стиля произведения, которое связано со всеми элементами будущего издания. Редакторский анализ направлен на изучение, оценку, совершенствование произведения и подготовку издания.

Анализ проходит в двух планах. Во-первых, выявляются фактические, логические и языково-стилистические ошибки и погрешности, во-вторых, определяется соответствие произведения тем требованиям, которые предъявляются к нему с точки зрения предметной направленности, вида литературы, жанра, личностных проявлений автора и концепции издания. В литературном произведении может не быть каких-либо ошибок или они могут быть легко устранимыми, однако при этом оно может быть несовершенным, например, потому, что не получилось как научно-популярное.

Поскольку литературное произведение по своей природе многоэлементно, редакторский анализ включает поиск и выделение всех элементов, их характеристику и оценку и позволяет сделать это упорядоченно. Последнее означает, что в любой момент времени редакторский анализ имеет четко осознаваемую редактором целевую установку. Другими словами, специалист знает, что следует искать в данном произведении и в какой последовательности, имея в виду исходную информацию об авторской работе.

Анализ проводится при различной глубине проникновения в текст и охватывает разный по объему материал произведения. Так, первоначально общая оценка произведения основывается на анализе ключевых положений, являвшихся опорными в разработке темы, и общего построения работы. В пределах отдельных частей анализируются целые содержательные блоки, объединившие ключевые положения, аргументы и примеры, и их построение, вплоть до абзацев.

Целевые установки анализа чрезвычайно разнообразны. В самом общем плане они связываются, во-первых, с ориентацией в ретроспективном, текущем и перспективном книжном потоке, во-вторых, с работой над отдельным произведением, в-третьих, с подготовкой издания, в-четвертых, с пропагандой книги и установлением обратной связи с читателем. В процессе анализа выделяются целевые установки, связанные с отдельными этапами работы над произведением и изданием, и промежуточные целевые установки, направленные на решение частных вопросов. Мыслительный процесс редактора в любой момент работы должен подчиняться определенной целевой установке. Его упорядоченность, возможность осознанной корректировки во многом зависят от того, насколько правильно и точно определена целевая установка, т. е. насколько правильно редактор может поставить перед собой конкретную задачу на каждом этапе работы. Например, при общей направленности анализа на изучение произведения в какое-то время ставится задача разобраться в его содержании и выделить ключевые положения, аргументы и примеры.

Изучение произведения предполагает выявление и характеристику всех его элементов. При этом надо иметь в виду, что отдельные элементы произведения выявляются визуально. Это таблицы, формулы, рисунки, цифры, даты, фамилии, названия, цитаты. Дня выявления других элементов, например, фрагментов текста, имеющих разную содержательную значимость (ключевых положений, аргументов, примеров), нужен глубокий анализ и серьезная, порой продолжительная, мыслительная работа. Поэлементный разбор произведения связывается с классификацией и группировкой фактического материала произведения. По существу в результате изучения произведения редактор должен представить его содержание в упорядоченном виде, что необходимо для последующей характеристики и оценки.

Разбор и классификация литературного материала основываются на сложных мыслительных действиях, потому что в реальном произведении отдельные элементы находятся в сложных переплетениях, взаимосвязях. Нередко они разделены большими фрагментами текста. В произведении могут быть факты, не относящиеся к данной теме в ее конкретной разработке; могут отсутствовать отдельные ключевые положения, необходимые для полного раскрытия темы; может быть неполная или, напротив, излишняя аргументация, недостаточная или избыточная иллюстрация ключевых положений. Мысленно редактор воссоздает недостающие элементы и исключает лишние.

При последовательном анализе и оценке разработки темы, ее идейной значимости, содержания, композиции, языка и стиля произведения используется разветвленная система критериев оценки. В их числе критерии оценки темы - актуальность, оригинальность, соответствие виду и типу издания, необходимость и целесообразность публикации; критерии оценки фактического материала - соответствие теме, достоверность, точность, новизна, научность, уместность, яркость, выразительность, наглядность, доступность; критерии оценки композиции - гармоничная целостность и системность; критерии оценки языка и стиля - точность словоупотребления, яркость, выразительность и др.

Использование критериев оценки должно быть комплексным. Исключить какой-либо критерий оценки нельзя, иначе вывод будет неправильным или неточным. Рекомендуется использовать критерии оценки в определенной последовательности, тогда анализ будет логически обоснованным. Однако применительно к каждому произведению выявляются критерии первостепенной значимости, связанные с главными оценочными выводами о возможности публикации. По этим же критериям редактор, приступая к разбору произведения, определяет элементы первостепенной значимости. Например, при анализе научно-популярного произведения в первую очередь следует выделить научные положения, которые в нем популяризируются, а затем тот материал, с помощью которого научные положения объясняются и иллюстрируются. В каждом произведении есть свои содержательные элементы и элементы формы, которые присущи произведениям данного вида литературы, жанра, предметной направленности.

Профессиональная редакторская оценка произведения - оценка объективная. Она предполагает, во-первых, выявление как достоинств, так и недостатков произведения и, во-вторых, строгое обоснование, доказательность всех выводов.

Анализ, оценка произведения и все выводы, касающиеся возможности публикации, могут быть правильными только тогда, когда при использовании критериев оценки темы, фактического материала, композиции, языка и стиля учитываются все особенности произведения (рассматриваемого в нем предмета, вида литературы, жанра, авторской индивидуальности) и издания (вида, целевого назначения, читательского адреса, характера информации).

Поскольку редактор, как и любой другой специалист, в своей профессиональной деятельности ориентируется на конечный продукт, изучение, оценка и совершенствование произведения связываются также с элементами аппарата, оформлением и полиграфическим исполнением издания.

Вся работа над произведением ведется с учетом состава аппарата в целом и каждого элемента в отдельности. Основной текст произведения оценивается и дорабатывается в соответствии с тем, будут ли, например, примечания и комментарии в книге. Думая о том, как читатель будет работать с книгой, т. е. заботясь о том, чтобы функции книги были максимально реализованы, редактор намечает подготовку предметного указателя, указателя имен и др. При работе над произведением редактор стремится сделать оптимальным процесс его чтения, обеспечить правильное понимание, усвоение литературного материала. Во многих случаях он должен обеспечить возможность работать с книгой в процессе чтения, после чтения или использовать ее материал фрагментарно после чтения или тогда, когда сквозное сплошное чтение не предполагается.

В связи с анализом, оценкой и совершенствованием внетекстовых элементов в их сочетании с вербальной частью произведения требуются специальные знания художественного оформления книги, книжной графики, искусства книги.

При оценке произведения и решении вопроса о его публикации необходимо иметь в виду возможности полиграфической базы издательства в связи с художественно-техническим оформлением и полиграфическим исполнением издания.

Мыслительный процесс редактора не должен ограничиваться конкретным произведением и изданием. И произведение, и предполагаемое издание следует рассматривать в массиве им подобных, в общем книжном потоке, а также в потоке публикации периодики, материалов радио- и телепередач. Если ограничиться рассмотрением одного произведения и издания, то оценки и выводы, сделанные редактором в отношения публикации, могут быть в некоторой степени неточными или в целом неправильными.

Последовательное изучение произведения связано со специально-предметным, логическим и лингвостилистическим анализом, который в деятельности редактора имеет свои особенности. Специально-предметный, логический и лингвостилистический анализ в редакторской практике по сравнению с практикой любого другого специалиста: инженера, врача, химика, физика, логика, лингвиста, - отличается тем, что редактор использует известные материалы науки, практики, производства, известные критерии оценки содержания и формы произведения с учетом всех признаков произведения и издания. Получается так, что редактор должен быть способным совмещать в нужной мере функции специалиста в определенной области знания, специалиста-логика, специалиста-лингвиста. Но эти функции связываются с литературным произведением и реализуются не только в его анализе, оценке, но и в совершенствовании произведения и подготовке издания.

Деятельность редактора направлена на подготовку издания. Он должен правильно оценить произведение и при положительном выводе относительно публикации так представить его и дополнить элементами аппарата, чтобы в результате издание максимально соответствовало потребностям читателя. Редактора интересует, целесообразно ли использование конкретного фактического материала, оптимальны ли логико-понятийные и языково-стилистические средства с точки зрения подготовки издания с планируемыми видо-типологическими характеристиками. Редактор задается целью выяснять, соответствует ли форма произведения его содержанию и соответствуют ли форма и содержание целесообразному варианту издания, а при любом несоответствии он занимается поиском оптимальных вариантов содержания и формы произведения или его части в ориентации на определенное издание.

В процессе лингвостилистического анализа редактор не только оценивает и дорабатывает текст в соответствии с нормами языка и стиля, имея в виду специфику вида литературы, к которому относится данное произведение, специфику его предмета и жанра, что делает и лингвист, но оценивает язык и стиль и при необходимости занимается совершенствованием формы применительно к данному содержанию, предполагая четкую цель публикации и конкретный читательский адрес, т.е. четко ориентируясь на видо-типологические характеристики издания.

Специально-предметный, логический и лингвостилистический анализ позволяет выявить достоинства и недостатки как содержания, так и формы произведения, которые часто взаимосвязаны. Например, очень распространены фактические и логические ошибки из-за неточного словоупотребления. Неточность в терминологии ведет к искажению смысла высказываний, неправильное использование слов указательного рода - к логическим ошибкам.

Анализ и оценка произведения требуют качественно-количественного исследования. Объектами контент-анализа могут быть любые элементы произведения и издания.

Редакторский анализ чрезвычайно сложен. Он одномоментно включает большое число составляющих, которые должны учитываться в совокупности, во взаимосвязи и взаимообусловленности, что предполагает многоаспектные мыслительные действия. Да и каждая составляющая этого мыслительного процесса в отдельности представляется в свою очередь сложной. Так, при анализе произведения редактор имеет в виду специфику вида литературы, к которому это произведение относится, но специфические признаки вида литературы чрезвычайно разнообразны по своей природе, видоизменяются в результате синтетических образований и разного рода трансформаций. Также сложны, подвижны и неустойчивы все ориентиры профессиональных оценок литературного материала: читательский спрос, потребности и возможности читателя, определяющие видо-типологические параметры издания, без которых обоснованная оценка произведения невозможна.

Редакторский анализ должен быть проведен по всем аспектам, на всех уровнях проникновения в текст и в полном объеме. Если по каким-либо причинам произведение было проанализировано не полностью, и отдельные элементы анализа были пропущены, это неизбежно отразится на качестве издания. Если, например, в научно-популярном произведении нет иллюстраций, ярких примеров и уже при просмотре материала обнаруживается обилие цифр, сложных таблиц и формул, это говорит о том, что при анализе не были учтены некоторые особенности научно-популярного изложения, не использовались отдельные критерии оценки, не рассматривался объем внетекстовых элементов. Следовательно, редакторский анализ был проведен не полностью, непрофессионально.

Упорядочение мыслительных действий редактора обусловливается тремя базовыми комплексами, связанными с произведением, методом и изданием. В качестве примеров приведем некоторые фрагменты работы редактора над научно-популярным произведением.

Приступая к работе с научно-популярными статьями, редактор мысленно представляет комплекс требований к научно-популярной статье и к сборнику научно-популярных статей. Анализ и оценка авторского труда дают материал, который сопоставляется с требованиями к научно-популярной статье, и на основе сравнительного анализа и можно сделать общий оценочный вывод, получилась научно-популярная статья или нет. Если статья не получилась, то возникает следующий вопрос: есть ли в данном случае материал, достаточный для доработки. При этом необходимо также решить, соответствует ли статья концепции предполагаемого издания. Материал ее может быть хорошим по характеристикам вида литературы и жанра, но может не подходить для задуманного издания по тематике, предметно-проблемной направленности, объему, иллюстрированию или каким-либо другим особенностям. Редактор, используя материал произведения, полученный в результате его изучения, обосновывает свои оценочные выводы и решение о публикации. Это обоснование позволяет утверждать, что выводы и решения редактора отвечают реальному положению дел, они свободны от личных пристрастий, вкусов и произвола редактора.

Анализируя фактологическую основу произведения, редактор в какой-то момент обращается к цифровым данным. Применительно к цифрам он использует все критерии оценки фактического материала. При этом определяет, какую роль играет этот цифровой материал в произведении в целом и в отдельных его частях, какова, его логическая содержательная значимость - в какие содержательные блоки он входит: в ключевые положения, аргументацию или примеры. Нельзя использовать критерии оценки цифрового материала без учета специфики вида литературы, к которому относится рассматриваемое произведение, специфики его жанра, целевого назначения, читательского адреса и предмета изложения. Разные требования предъявляются к цифрам, в том числе к их точности, например, в научном и научно-популярном произведении в ключевых положениях, аргументах и примерах. Целесообразная степень точности цифровых данных зависит от предмета изложения. Большой объем цифрового материала в производственно-технической книге может быть разумно-достаточным, а в научно-популярной он недопустим.

При анализе словесно-понятийных материалов, где нужны система логических доказательств, сложная цепь логических действий, где уже сама классификация фактов бывает трудной, процесс умственной работы еще более усложняется, как усложняются, задачи, которые решает редактор.

Редакторский анализ базируется на критическом подходе как к литературному материалу, так и к собственным действиям исполнителя. Редактор, как и любой другой специалист, должен критически оценивать работу на отдельных ее стадиях и по окончании. Отсутствие критического подхода к своей работе мешает поискам оптимального варианта произведения, разработке целесообразной концепции издания, а также решению частных вопросов, связанных с отдельными фрагментами произведения и др. Если у исполнителя работы нет критического подхода к своим действиям, то тогда, как правило, имеют место выводы, не подвергавшиеся сомнению, по его представлениям, правильные и окончательные. Поиск и выбор оптимального варианта возможен, когда есть несколько (или даже целый ряд) решений, которые сравниваются, и в процессе сравнительного анализа одни одобряются и корректируются, другие - отклоняются. В редакторской практике такого рода мыслительные операции есть на всех стадиях работы, на всех этапах редакционно-издательского процесса. Так, определяя пути совершенствования произведения, редактор сравнивает авторский вариант отдельного фрагмента и рекомендуемый им, выбирая целесообразный.

Редакторский анализ как метод, хотя в первую очередь связывается с произведением и изданием, распространяется на все элементы профессиональной деятельности. Как бы мы широко ни рассматривали редакторскую деятельность, в конкретных проявлениях она касается отдельных произведений и изданий. Классификация фактического материала по содержательной значимости необходима для осмысления структуры произведения, но используется не только при работе над произведением в период его оценки или редактирования, а практически во всех случаях: при планировании, когда нужно представить разработку темы, составлении аннотации, обосновании решений о публикации, для пропаганды книги и др.

Значительное место в работе редактора занимает профессиональное чтение, которое связано со сложной, трудоемкой и напряженной мыслительной работой. Редактор читает и воспринимает текст произведения особым образом. Редакторское чтение отличается от обычного непрофессионального чтения, оно имеет свою специфику, обусловленную особенностями профессиональной деятельности.

Редакторскому чтению сопутствует редакторский анализ. Следовательно, профессиональное чтение требует свободного владения методикой. Редакторский анализ в процессе чтения направлен на оценку авторского оригинала, решение вопроса о возможности публикации произведения, его совершенствование и подготовку издания.

Поскольку редакторское чтение связано с анализом, оно должно сопровождаться постоянным осмыслением содержания всех понятий. Неточное понимание значения слова может привести к недостаткам любого рода - от стилистической погрешности до концептуальной ошибки. Хотя анализ текста невозможен без мысленного фиксирования значения каждого слова, все же в профессиональном чтении следует выделить это действие, обратить на него особое внимание. Дело в том, что знакомые, привычные слова при чтении не становятся объектами повышенного внимания, и осмысление содержания происходит во многом стихийно, зависит от знаний читающего, его уровня культуры, мышления и других данных. При профессиональном чтении редактор мысленно раскрывает значение слов и выделяет те из них, смысл которых по каким-либо причинам нуждается в уточнении. Для уточнения понятия собственную расшифровку его содержания сравнивают с общепризнанным значением, закрепленным в лингвистической, справочной и научной литературе. Выделение из текста понятий для уточнения их содержания требует от редактора критического подхода к собственной мыслительной работе, оценки своих базовых знаний, понимания читаемого материала.

Редакторское чтение - активный процесс с волевыми усилиями, степень которых зависит от профессионального интереса, профессионального мастерства специалиста и его индивидуальных данных. Мыслительные действия при чтении предполагают осознанную корректировку. При обычном чтении осмысление материала произведения связано со сложившимися интересами читателя, его эмоциями, симпатиями, увлечениями и в определенной мере подчинено целевой установке чтения. Например, при развлекательном чтении стихийность процесса максимальная. При обычном чтении читатель на многие детали, фрагменты произведения может не обратить внимания, т. е. в этих случаях мысленных аналогий вообще не будет, или внимание может быть беглым, и тогда мысленные аналогии будут весьма приблизительными, расплывчатыми, случайными. Читатель неосознанно отгораживается от всего того, что ему неинтересно, периодически абстрагируясь от читаемого материала.

Профессиональное чтение требует постоянного внимания. Внимание поддерживается усилиями воли, интересом к произведению, профессиональным интересом. Редактора лично может не интересовать тема, рассматриваемая в произведении, но его должно интересовать произведение с точки зрения решения профессиональных задач, возможности подготовки издания, поиска оптимального варианта произведения. Это рациональный процесс, в котором анализируются и получают оценку эмоции и связанные с ними впечатления. Выявление причин, вызвавших те или иные эмоции, позволяет прогнозировать воздействие литературного материала на читателя.

Профессиональное мышление редактора предполагает многоаспектные и многоплановые мыслительные операции, в которых очень много объектов повышенного внимания, поэтому редакторское чтение - многократное. Сколько раз нужно читать авторский оригинал, определяется в каждом случае в зависимости от сложности произведения и реальных возможностей редактора в данный момент времени, включая физическое и моральное состояние, знания предмета и конкретных вопросов, рассматриваемых в произведении, и др. Необходимость еще раз прочитать весь авторский оригинал или его отдельные части выявляется в процессе работы.

При чтении редактор должен корректировать процесс решения мыслительных задач, ставить строго определенные целевые установка. Это может быть, например, глубинный или беглый анализ текста. От целевой установки зависит характер чтения: его скорость, равномерность, фрагментарность и др. Когда нужно изучить произведение, чтение должно быть неторопливым, вдумчивым, сопровождающимся глубоким анализом. Другое дело, если в какой-то момент работы потребовалось уточнить рубрикацию одного раздела. Для этого бывает достаточно просмотреть материал, поскольку к тому времени он уже изучен, и чтение будет фрагментарным, беглым, фиксирующим ключевые смысловые звенья содержания. Редактор мысленно как бы выхватывает из произведения необходимый материал, фиксирует на нем внимание и анализирует, пока не получит удовлетворяющий его вывод. Итак, профессиональное чтение редактора может быть сквозным и фрагментарным, быстрым и медленным, равномерным и неравномерным.

Повторное чтение чаще всего бывает фрагментарным, прерывающимся беглым просмотром тех частей произведения, которые уже не требуют изучения, а при пролистывании и просмотре авторского оригинала в памяти редактора воспроизводится нужный для анализа материал.

Профессиональное чтение сопровождается особого рода записями - пометами на полях, постраничными замечаниями на отдельных листах бумаги или в рабочей тетради. Это разного рода размышления, обобщения, выводы, заключения, отдельные замечания, которые могут выходить за пределы рассматриваемого авторского оригинала, иметь общее и частное значение, касаться процесса работы, конкретных элементов произведения, других изданий, дальнейших планов работы и многого другого. Так редактор фиксирует все, что может быть полезным впоследствии, в частности, для осмысления собственного опыта, доработки произведения автором, редактирования авторского оригинала и подготовки издания. Таким образом, следует говорить о системе записей, сопровождающих профессиональное чтение редактора.

Делая необходимые записи в процессе чтения, редактор переводит внутреннюю речь во внешнюю, в ее письменную форму. Следовательно, чтение прерывается для осмысления замечания, формулировки вывода, размышления о прочитанном и отработки формы записи.

Результаты поиска

Нашлось результатов: 213776 (0,72 сек )

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии

1

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБЕСЦЕНЕНИЯ И БЕЗНАДЕЖНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ, СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА [Электронный ресурс] / Мельникова // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом.- 2015 .- №10 .- С. 40-44 .- Режим доступа: https://сайт/efd/444569

В сложившейся действительности рыночного дисбаланса мировой экономики весьма актуальным становится вопрос об учете финансовых инструментов ввиду банкротства бизнес-партнеров, ухудшающейся конъюнктуры мировой, национальной и региональной экономики, волатильности фондового рынка, скачков валютных торгов и невозможности надежного определения справедливой стоимости финансовых активов и обязательств пользователями консолидированной отчетности. В связи с этим автором разработан взаимосвязанный комплекс методик по процедуре обесценения финансовых активов, основанных на алгоритме управления процессом обесценения и безнадежной задолженности, и адаптационных расчетных механизмов, по определению убытка от исследуемой процедуры. Ввиду отсутствия в международной и российской практике расчетного инструментария по отражению сумм убытков от обесценения деривативов, представленная тематика не только актуальна, но и способна устранить один из недостатков трансформационного процесса перехода российской системы бухгалтерского отчета к зарубежному аналогу

законодательные акты, регламентирующие данный вопрос: МСФО ОС (IPSASB) 29 "Финансовые инструменты: признание и оценка <...> " , МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" , МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка <...> Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка ". ред <...>Оценка эффективности управления финансовыми инструментами фирмы в соответствии с требованиями международных <...> Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 29 "Финансовые инструменты: признание и оценка

2

№154(7617) [Российская газета - федеральный выпуск + Союз. Беларусь-Россия, 2018]

Ежедневная общенациональная газета (официальный публикатор государственных документов). Выходит с 1990г.

Энергия художественной мысли не нуждалась в редакторском педантизме, самоограничении, перехлестывала <...> Также вклад в оценку дали венчурные проекты. <...> " 2,7803 Москва 9 "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА " 2,671 Москва 10 "Центр Оценки собственности" 2,5114 Москва 11 " <...> Москва 23 "Центр профессиональной оценки " 1,6465 Москва 24 "Профессиональный центр оценки и экспертиз <...> " 1,4039 Москва 30 "Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ" 1,3804 Москва 31 "Экспертное бюро оценки

Предпросмотр: Российская газета - федеральный выпуск + Союз. Беларусь-Россия №154(7617) 2018.pdf (1,0 Мб)3

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕН НА ЗЕМЛЮ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Предметом исследования является цена земли как экономическая категория и как система экономических показателей. Объект исследования - совокупность сельскохозяйственных предприятий Московской области. Система методов исследования определяется спецификой пред мета. В основу проводимого исследования положен диалектический метод как наиболее отвечавший противоречивому и динамическому характеру проблемы. Для структуризации проблемы и возникающих в ходе ее решения подпроблем применен метод системного анализа.

Рикардо), экономической оценки земли (В.В. Докучаев, С.С. Сергеев, В.А. Тяпкин, С.Д. <...> " ;. ""; ", "-;, /-.-̂ -. .. "," "" " . " " ".- для: экономической оценки инвестиционных проектов <...> качестве показателя^ хозяйстввииои"цены земли можно исволь"зовать "величину объективно обусловленной оценки <...> качестве показателей народнохозяйственной цены земли могут использоваться объективно обусловленные оценки <...> Показатели денежной оценки земли, в основе которых лежит; оценка " плодородия почвы, имеет большое аналитическое

Предпросмотр: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕН НА ЗЕМЛЮ.pdf (0,0 Мб)4

РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Цель исследования состояла в разработке научно-методических основ формирования рыночных структур регионального АПК.

про ектированию рыночных структур регионального АПК и их управляю щей системы; дана экономическая оценка <...> Статистико-экономический метод и метод сравнительного анализа использованы при экономической оценке хозяйствующих <...> Во второй главе "Рыночные структуры регионального АПК: характеристика, анализ, оценка " исследованы рыночные <...> торговые ор ганизации, коммерческие организации и другие), их взаимодейс твие; дана характеристика и оценка <...> лол1 ный отказ государства от регулирования рыночного механизма такова объективная характеристика и оценка

Предпросмотр: РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК.pdf (0,0 Мб)5

ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ ОСУШЕНИЯ С УЧЕТОМ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

М.: МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Цель исследований заключается в разработке научно-методических рекомендаций по повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в условиях осушения с учетом экономической оценки земель.

В процессе работы вспользовашг земельно-учетные данные, материалы экономической оценки зеиаль, схемы <...> Сравнительную оценку проектируем! <...> Севооборотный массив состойиз нескольких контуров с различной акономической оценкой земель. <...>оценки севооборота. <...> Показатели оценки экономической эффективности использования. земель в условиях осушения.

Предпросмотр: ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ ОСУШЕНИЯ С УЧЕТОМ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).pdf (0,0 Мб)6

ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ТИПА ЯРОСЛАВСКОГО СКОТА АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Цель и задачи исследований. Основной целью наших исследований являлось изучение экстерьерных и продуктивных особенностей животных нового типа ярославского скота и эффективности использования животных новых генотипов для повышения конкурентоспособности ярославской породы. В связи с этим в задачи исследования входило: - проведение сравнительной оценки экстерьерных показателей и молочной продуктивности животных нового типа и ярославских чистопородных животных; - изучение состава и биотехнологических свойств молока животных стада оригинатора; - оценка быков различных генотипов (кровность по голштинской породе 75%; 81,2%; 87,5%) по качеству потомства и типу телосложения дочерей, расчет комплексных экстерьерных индексов дочерей быков нового типа - индекса композиции вымени (UDC) и индекса строения конечностей (FLC); - расчет продуктивно-экстерьерных индексов быков по моделям ПЭИ1 ПЭИ2, ПЭИ3, ПЭИ, определение соотносительной изменчивости продуктивно-экстерьерных индексов и молочной продуктивности дочерей быков Михайловского типа, определение эффективности их применения при отборе быков для племенного использования;

Вторая группа методов включала в себя линейную оценку экстерьерного типа. <...>Оценка 17 линейных признаков проводилась согласно «Правилам линейной оценки телосложения дочерей быков-производителей <...> экстерьера, основные промеры, линейная оценка , классификационная оценка I S S >5 Ж S *=; S о 3 * S J3 <...> Модернизация программы "Линейная оценка " / Н.А. Тара сенкова, Н.И. <...>Оценка быков-производителей по типу телосложения до черей / М.В. Абрамова, Н.А.

Предпросмотр: ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ТИПА ЯРОСЛАВСКОГО СКОТА.pdf (0,0 Мб)7

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ИЗВЕСТКОВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН ОЗИМОЙ РЖИ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

М.: МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Целью наших исследований было изучение влияния длительного применения удобрений и извести на урожайность и качество семян озимой ржи, которая в Нечерноземной зоне РСФСР наряду с озимой пшеницей является основной продовольственной культурой.

Проведена впервые оценка " посевных и урожайных качеств семян озимой ржи в полевых условиях по полной <...> Материалы исследований доложены и получили положительную оценку на Научно-техническом со вете Опытной <...>Оценка семян, выращенных на разных фонах питания, по урожайным свойствам в потомстве. <...>Оценку семян проводили в полевом опыте на одинаковом агрофоне. <...> Так, при статистической оценке коэффициента, множественной корреляции установле но: чем выше содержание

Предпросмотр: ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ИЗВЕСТКОВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН ОЗИМОЙ РЖИ.pdf (0,0 Мб)8

ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ИНСТИТУТ СТЕПИ УРО РАН (Г.ОРЕНБУРГ)

Цель работы: разработать экологически-ориентированную систему управления плодородием пахотных - почв БЗ как главной у составляющей агроэкосистем (АгрЭС), во многом определяющей, их первичную и вторичную биологическую продукцию (ПБП и - ВБП). Система позволит воспроизводить и повышать плодородие почв, в разной степени нарушенных хозяйственной деятельностью человека

Аналогично необходима "экономическая оценка " последствий использования почв при мелиорации,вызывающей <...> Таблица 3:.. " Эколого-экономическая оценка различных способов обработки почвы «. <...> ,Пунктиром показана шкала оценки по Н.А.Качинскому: выше «а» - излишне высокая, чоценки по Н.А.Качинскому: выше «а» - излишне высокая, «а-б» - наилучшая, <...> Биоэнергетическая оценка ":."-;":".\: „ возделывания однолетних трав в степном Зауралье //.

Предпросмотр: ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ.pdf (0,0 Мб)9

НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ СГУЩЕННОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА И ПУТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

М.: МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

1. Изменение физико-химических свойств обезжиренного молока в зависимости от температурных режимов его пастеризации и сгущения 2. Стойкость сгущенного обезжиренного молока при положительных температурах хранения.

иептонизирующих бактерий, количество дрожжей и плесеней, а также про изводилась органолеитическая оценка <...> Нг02, а также производилась органолептическая оценка прод у к т а. " " " . " " . " \ " " " " <...> Кроме того, комиссией "произ водилась органоЛептическая оценка " продукции. " . . " 4 . " " " " " <...> Готовая продукция исследовалась на общую кислотность, растворимость и органолептическую оценку . "-". <...> Статистическая оценка имеющихся отклонений показала, что радличие в абсолютных среднедекадных привесах

Предпросмотр: НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ СГУЩЕННОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА И ПУТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.pdf (0,0 Мб)10

ПРОИЗВОДСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ И ЭЛИТНЫХ СЕЯНЦЕВ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ ЮГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

М.: МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Целью настоящей работы было изучение биологических особенностей роста и плодоношения сортов и элитных сеянцев яблони и выявление наиболее перспективных из них для последующей рекомендации производству

области крупных про мышленных садов большое значение имеет"полная производст венно-биологическая оценка <...> Экономическая оценка отдельных сортов рассчитана по мето дике. П. Ф. Дубровы (1958). <...> Низкую де густационную оценку получили Суворовец, Пепин Черненко и Ренет золотой курский. <...> из комплексной оценки его по основ ным хозяйственно-биологическим признакам. <...> Т а б л и ц а 4 Сравнительная экономическая оценка перспективных сортов яблони j " (в среднем за 1965

Предпросмотр: ПРОИЗВОДСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ И ЭЛИТНЫХ СЕЯНЦЕВ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ ЮГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.pdf (0,1 Мб)11

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА ХОЗЯЙСТВА АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

М.: ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в том, чтобы выделить и обосновать рациональные типы построения организационной структуры в хозяйствах, осуществивших централизацию базирования машинно-тракторного парка.

этих типов и формулируются кон. кретине уоловия вх применения, дается организационно-экономичеокая оценка <...> На основе материалов массового обследования в диссерта ции дается оценка экономической эффективности <...> В соответствии с этой классификацией была проведена оценка экономической эффективности различных типов <...> Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» Таблица 3 Оценка эффективности различных тжпов <...> По экспертным оценкам его распространение целесообразно примерно в 40-502 всех хозяйств.

Предпросмотр: ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА ХОЗЯЙСТВА.pdf (0,0 Мб)12

В статье рассмотрена проблема применения метода рыночных мультипликаторов в оценке стоимости компаний нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Возможность и корректность применения мультипликаторов компаний-аналогов, достоинства и недостатки метода

<...> <...> <...> <...>

13

ПРОДУКТИВНЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КУР МЯСО-ЯИЧНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

М.: МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА

Целью настоящей работа являлась разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию продуктивных и воспроизводительных качеств мясо-яичных кур разных пород при разведении в условиях клеточного содержания

ОЦЕНКА " ЯИЧНОЙ" И МЯСНОЙ ШОДУШШОСТИ КУР КЛЕТКИ " I I I 2 . . " . ; " Учитываемые показатели: ̂ возраст"достижения <...>ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ KA4SGT3 ПТИЦЫ Учитываемые показатели: " , выход инкубационных яиц по месяцам <...>оценки качества мяса сзльскохозяЛствзнной птицы", ЗАСХНИЕ, 1984). <...> производства инкубационных яиц мясо-яичных кур раосчитывали по "Методическим рекомендациям по комплексной оценке <...> Органолептичаская оценка вареного мяса и бульона показала на высоказ пищевые достоинства я вкусовые качества

Предпросмотр: ПРОДУКТИВНЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КУР МЯСО-ЯИЧНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.pdf (0,1 Мб)14

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАХОТНЫХ ПОЧВ БССР. ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

БЕЛОРУССКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Цель исследований - вскрыть влияние качественного различия пахотных земель республики на эффективность возделывания зерновых культур и разработать практические рекомендации использования результатов оценки земли в планировании урожайности, для анализа оценки эффективности использования производственных затрат и размещения зерновых культур по областям, районам и хозяйствам.

УНУКОВИЧ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАХОТНЫХ ПОЧВ БССР. <...> Экономическая оценка земли - это оценка качества почв посредством экономических показателей. <...> Дается методика оценки земель в колхозах"и совхозах. .: , При разработке методики экономической оценки <...>Оценка ; эффективности использования ^ производственных "затрат на основе;данных экономической оценки <...> Экономическая оценка сельскохозяйственных угодий представляет собой оценку качества почв по экономическим

Предпросмотр: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАХОТНЫХ ПОЧВ БССР. ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.pdf (0,1 Мб)15

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СКОТОВОДСТВА УКРАИНЫ АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

ХАРЬКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В. В. ДОКУЧАЕВА

Нами разработана более совершенная методика калькуляции приплода крупного рогатого скота и сделаны конкретные предложения по совершенствованию производственных отношений работников животноводства и растениеводства, направленные на улучшение внутрихозяйственного расчета.

ферм); расчетноконструктивпый (разработка оборотов стада крупного рогатого скота, сочетания отраслей, оценка <...> разводимых на Ук раине пород скота, п срок использования коров в стаде; пред ложена методика экономической оценки <...> повышает яловость и ведет к нерациональным издерж кам на их содержание, вносит еще и путаницу при оценке <...> Эта оценка была предложена проф. И. С. <...> Следовательно, при существующей оценке себестоимости одной, головы приплода не учитывается от 50 до 65%

Предпросмотр: ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СКОТОВОДСТВА УКРАИНЫ.pdf (0,0 Мб)16

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ОСНОВНЫХ ФОНДОВ) КОЛХОЗОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

ЛАТВИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕТРА СТУЧКИ

Целью диссертационной работы является исследовать результаты переоценки основных средств колхозов Латвийской ССР: оценка методологии переоценки и достоверности статистических данных, полученных в результате переоценки, выяснение возможности применения этих данных при анализе экономики колхозов; анализ обеспеченности колхозов республики основными, средствами и определение роли основных средств в хозяйственной деятельности колхозов;

внимания, чем до сих пор, на вопросы, связан ные с первичным учетом основных средств колхозов, с их оценкой <...> диссертации (стр. 7-83) - „Переоценка л основных средств колхозов на Г я н в а р я 1962 г. и "ее оценка <...> разделе рассмотрена экономическая природа основных средств, тео ретические основы классификации и оценки <...> В диссертации рассмотрены основные виды оценки основ ных средств: полная первоначальная стоимость, полная <...> П2.з4=0,672, небольшое значение имеет оценка плодородия земли" пз.24=0,284.

Предпросмотр: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ОСНОВНЫХ ФОНДОВ) КОЛХОЗОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.pdf (0,0 Мб)17

№10 [Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, 2015]

Официальная оценка извлекаемых запасов составляет около 3 млрд т. <...> Проведена оценка требований по гибкости различных категорий потребителей. <...> и доходов к году начала оценки . <...> следующими основными этапами: – оценка инвестиционных расходов; – оценка операционного дохода от реализации <...> Проведена оценка требований по гибкости различных категорий потребителей.

Предпросмотр: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №10 2015.pdf (1,0 Мб)18

АГРАРНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, МЕРЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ) АВТОРЕФЕРАТ ДИС. ... ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

М.: ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Цель исследования состояла в выявлении природы аграрного кризиса 90-х годов в России и разработке экономических мер, позволяющих остановить спад производства, обеспечить сначала стабилизацию, а затем постепенный подъем аграрной экономики.

Анализ и оценка " посвящена методологии исследования аграрного кризи са, оценке падения уровня производства <...> Анализ и оценка динамики аграрного кризиса. <...> уровня снижения производства; выявление причин и негативных факторов, степени их воздействия; оценка <...> имеющихся ресурсов производства; оценка возможных поступлений дополнительных ресурсов; нормативное <...> Прогнозная оценка себестоимости на первый квартал будуще го года осуществляется на базе ее фактического

Предпросмотр: АГРАРНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, МЕРЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ).pdf (0,0 Мб)19

№2 [Российский оценщик, 2004]

Информация о новых нормативно-правовых документах, событиях в оценочном сообществе и в региональных отделениях, итогах мероприятий и перспективных планах РОО содержится в бюллетене «Российский оценщик», который издается с 1995 г.

оценки . <...>оценки стоимости ОИС. <...>оценки . <...> Инвестиционная оценка . <...> правильной модели оценки для любого данного сценария оценки актива. – Применение методов оценки для

Предпросмотр: Российский оценщик №2 2004.pdf (0,2 Мб)20

Организация бухгалтерского учета в коммерческих бaнках учеб. пособие

Оценка aктивов и обязательств. <...> Как проходит оценка aктивов и пассивов бaнка? 4. Что подразумевает метод начисления? 5. <...> Методы оценки имущества, порядок его амортизации, переоценки и списания. 7. <...> Методы оценки имущества, порядок его амортизации, Самостоятельно определяются: 1. <...> Порядок оценки кредитного портфеля для целей формирования резервов на возможные потери по ссудам. 7.

Предпросмотр: Организация бухгалтерского учета в коммерческих бaнках.pdf (0,3 Мб)21

№4 [Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, 2017]

Экономические проблемы всех направлений деятельности нефтегазового комплекса, вопросы корпоративного управления, анализ состояния и тенденций развития нефтяного рынка.

Методы оценки стоимости компании Оценка компаний и их акций основывается на использовании трех основных <...> актива часто обозначается терминами "вмененная оценка " или "подразумеваемая стоимость", т. е. оценка <...>Оценки оказывались более точными для крупных компаний. <...> В случаях оценки стоимости непубличной компании в качестве простого метода оценки используется метод <...> Иначе полученная оценка может быть далеко не точной.

Предпросмотр: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №4 2017.pdf (0,5 Мб)22

В пособие включены детализированная эксклюзивная программа базового учебного курса, а также методически апробированные планы семинарских занятий ("круглых столов"), задания проблемного практикума, ситуационные задачи и деловые игры, тематические и комплексные тесты, вопросы для самоконтроля, перечень возможных учебно-прикладных исследований, рекомендательный библиографический список. В приложении помещены справочные материалы, а также учебно-инновационные разработки практической Школы библиотечного менеджера (Белгородская ОГУНБ).

Учет и оценка материальных ресурсов. <...> Индивидуальные и коллективные оценки сравниваются с эталоном. <...> Большинство современных подходов к оценке управленческих кадров сводится к количественной оценке их деловых <...> Методы оценки управленческого персонала /с. 179/. 3.4. <...> Выбор критерия оценки вариантов решения. 12. Оценка вариантов решения. 13. Выбор решения. 14.

23

Педагогические возможности рейтинговой системы для развития самооценки старшеклассника (в педагогическом пространстве лицея вуза): диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

С 2002 года во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС) в рамках эксперимента внедрена рейтинговая системы оценки знаний учащихся, что вызвало необходимость выявления ее возможностей в развитии личностно-ориентированного обучения. В диссертации рассматривается рейтинговая система оценки знаний как средство развития самооценки старшеклассника, на основе опытно-экспериментальной проверки определяются условия ее эффективности.

критериев рейтинговой системы оценки ; воспитательный потенциал рейтинговой системы оценки . 4. <...> Обычно под рейтингом понимается "накопленная оценка " или "оценка , учитывающая предысторию". <...> Осмысление оценки учебных достижений в качестве педагогической возможности рейтинговой системы оценки <...>оценка – свободная, в качестве следующего фактора определёна вариативность рейтинговой системы оценки <...> Углеводороды. № Параметры оценки Рейтинговая оценка за часть задания Рейтинговая оценка за всё задание

24

№1 [Гематология и трансфузиология, 2013]

Основан в 1956 г. Главный редактор журнала - Воробьев Андрей Иванович - академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант научно-клинического отделения химиотерапии и интенсивной терапии гематологических заболеваний с функциональной биохимической группой ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России. Журнал публикует оригинальные теоретические и клинические исследования, лекции, обзоры и заметки из практики, касающиеся различных проблем гематологии, клинической и производственной трансфузиологии. Печатаются оригинальные материалы по этиологии, патогенезу, клинике и лечению заболеваний системы крови, кроветворению, в том числе и при негематологических заболеваниях (внутренние заболевания, интоксикации, воздействие ионизирующей радиации и т. д.). Журнал освещает современные достижения иммуногематологии, консервирования и трансплантации костного мозга, вопросы донорства, организации станций и отделений переливания крови, получения плазмы, компонентов и препаратов крови, их применения при различных заболеваниях. В последние годы крупные форумы гематологов, в том числе и международные, заказывают публикацию своих материалов в журнале.

Тем не менее предложенное подразделение кариотипа в совокупности с оценкой количества костно-мозговых <...> В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что оценка прогноза выживаемости и выбор терапевтического <...> Этот пул составляет, по нашим предыдущим оценкам , примерно 50% их общего числа. <...> Тест PiCT более чувствителен для оценки действия ривароксабана, чем ПВ . <...> как метод оценки действия апиксабана.

Предпросмотр: Гематология и трансфузиология №1 2013.pdf (4,1 Мб)25

Основы редактирования. Общая характеристика редакторского дела конспект лекций по дисциплине «Основы редактирования»

М.: МГУП имени Ивана Федорова

Предлагаемый конспект лекций содержит материал по отдельным темам, входящим в программу дисциплины «Основы редактирования». В нем рассматриваются сущность и основные понятия редакторского дела (издательского редактирования), такие как объект, цель, задачи редактирования, редакторское моделирование, концепция издания, редакторский анализ, редакторское чтение, профессиональное общение редактора.

Достаточно сложным является понятие редакторская оценка авторского оригинала (рукописи). <...> Это позволяет определить предмет редакторской оценки как степень соответствия содержания и формы произведения <...> Ключевым для редакторского анализа является понятие критерия редакторской оценки . <...> Наиболее очевидные из них связаны с тем, что редакторская оценка произведения так или иначе учитывает <...> Важно также отметить, что одна из базовых категорий редакторского анализа - категория оценки - тоже является

Предпросмотр: Основы редактирования. Общая характеристика редакторского дела.pdf (0,3 Мб)26

Литературное редактирование учеб. пособие

Освещены теоретические основы, методология и опыт литературного редактирования. Рассмотрены приемы работы редактора над композицией, стилем, лексикой и синтаксисом произведения на конкретных примерах из литературы различных тематических разделов: от художественной до деловой. Даны рекомендации по выделению и оценке функционально-смысловых типов речи. Приведены упражнения по курсу «Литературное редактирование».

Редакторская оценка описания Описание. <...>Редакторская оценка описания52 стала императрицей. <...> Стилистическая оценка новых слов Критерии редакторской оценки неологизмов основываются на их уместности <...> Критерии редакторской оценки фоники текста224 несовершенство фоники. <...> Критерии редакторской оценки звуковой стороны речи Упражнение 1.

Предпросмотр: Литературное редактирование Учебное пособие.pdf (0,3 Мб)27

Анализ отдельных учебных изданий последних лет: концептуальные и структурные решения, содержательные особенности, характер использования, инновации в подаче материала. Проблемы авторов и редакторов вузовской учебной литературы, современные тенденции и задачи.

оценки . <...> Ключевые слова: учебные издания, автор, редакторские критерии. <...>оценки , связанных прежде всего со спецификой типологии. <...> ориентиром для редакторского анализа в процессах подготовки и выпуска учебных изданий. <...>Редакторская подготовка изданий: Учебник / Под ред. С. Г. Антоновой. - М., 2004. Рывкина Р. В.

28

Редакторская обработка текста: практикум

Издательский дом ВГУ

В пособии представлена система упражнений, акцентирующих внимание на различных типах логических, речевых и стилистических ошибок и ошибок в построении речевого произведения и предусматривающих выработку профессиональных навыков, необходимых при редакторской обработке текста.

Оценка редактором правильности выбора слов (в плане их соответствия обозначаемым понятиям и с точки зрения <...>Редакторская оценка нормативности используемых автором форм различных частей речи................... <...> Тексты для самостоятельного выполнения редакторской правки........ 21 § 7. <...>Редакторская оценка нормативности используемых автором форм различных частей речи Упражнение 1. <...> Укажите возможные синонимичные варианты, дайте их стилистическую оценку . 1. Лодки (колыхаться). 2.

Предпросмотр: Редакторская обработка текста практикум.pdf (0,8 Мб)29

Стилистика и литературное редактирования: Учебная программа по специальностям «Журналистика» и «Связи с общественностью».

Основной целью курса «Стилистика русского языка» является создание у студента целостного системного представления о функционировании языка в его стилевых разновидностях, о возможностях использования различных языковых средств для максимально полного удовлетворения коммуникативных потребностей журналиста в качестве автора и редактора.

Стилистическая оценка сложных предложений. <...> Стилистическая оценка бессоюзных сложных предложений. <...> Выявление и оценка связей между его смысловыми единицами. <...>Оценка логических и жанрово-стилистических качеств текста. <...>

Предпросмотр: Стилистика и литературное редактирования Учебная программа по специальностям «Журналистика» и «Связи с общественностью». .pdf (0,2 Мб)30

Журналистика: сборник учебных программ. Часть 5

Профили подготовки «Телевидение и радиовещание», «Международная журналистика», «Спортивная журналистика», «Музыкальная журналистика», «Журналистика в социально-культурной сфере», «Литературно-художественная критика»

Основные свойства текста как критерий редакторской оценки его качества (целостность, связность, закрепленность <...> Методика редакторской работы с фактической основой текста: оценка функциональных качеств фактов, приемы <...> Цитаты, их виды, назначение и функции в материале СМИ: проблемы редакторской оценки и проверки. <...> Особенности развития редакторской школы в начале 20 века. 41. Редакторское мастерство М. <...> Общее понятие редакторского анализа и критерии редакторской оценки .

Предпросмотр: Журналистика. Сборник учебных программ. Часть 5.pdf (0,8 Мб)31

Исследование работы редактора с фактическим материалом в медиатексте: типичные приемы проверки фактов, работа с терминами, в т. ч. с определениями. Практический аспект редакторской деятельности и примеры работы рерайтера.

Рассматривает прагматический аспект редакторской деятельности. <...> <...> <...> фразы отдельные слова, которым тем самым придается то ли несколько ироническое значение, то ли функция оценки <...>Редакторский профессионализм выражается в том случае, когда использован весь комплекс критериев оценки

32

Основы редактирования

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета

Цель методического пособия - дать студентам представление о направлениях деятельности и содержании основных профессиональных действий редактора, познакомить их с методами анализа содержательной и формальной стороны текста. Система практических заданий и упражнений предполагает выработку у студентов умений и навыков, необходимых для формирования концепции издания, подготовки его аппарата, редакторского анализа текста.

Направления и этапы редакторской деятельности.............. 12 1.2.3. <...> Представлены принципы отбора произведений литературы, критерии их редакторской оценки , методика работы <...> В редакторской биографической справке уместны краткая характеристика и оценка творчества писателя. <...> Собственно редакционное – редакторский анализ, оценка и совершенствование текста. <...> Каково содержание каждого из видов редакторского чтения? 8.

Предпросмотр: Основы редактирования.pdf (0,6 Мб)33

№2 [Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика, 2011]

Журнал является рецензируемым научным изданием, публикации в котором рекомендованы ВАК по специальности «Филология», «Журналистика»

А ему следовало бы учитывать такой важный критерий редакторской оценки языка, как точность. <...> В редакторской работе над фактическим материалом, при его анализе и оценке выделяют следующие основные <...>Редакторский профессионализм выражается в том случае, когда использован весь комплекс критериев оценки <...> <...> В основу методики редакторского анализа высказываний субъективной оценки положено выведение коммуникативной

Предпросмотр: Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика №2 2011.pdf (0,2 Мб)34

ЖУРНАЛИСТИКА: Программа государственного экзамена для итоговой государственной аттестации по специальности 030601 «Журналистика»

Программа итогового междисциплинарного экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической и практической подготовки по специальности «Журналистика». Программа государственного экзамена наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывает также общие требования к дипломированному специалисту, предусмотренные государственным образовательным стандартом по специальности.

редакционной почтой: анализ писем, подготовка к публикации в печати, в эфире и т.п. 3.Журналистская редакторская <...> методами представления общественного мнения в СМИ знание основ РК-деятельности в сфере СМИ 3.Журналистская редакторская <...> Литературное редактирование Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 22 Значение редакторского <...> публикации в печати, на радио и телевидении, в интернет-СМИ; материалы рекламных и РК-акций; материалы редакторской <...> КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ по специальности 030601 «Журналистика»

Предпросмотр: ЖУРНАЛИСТИКА Программа государственного экзамена для итоговой государственной аттестации по специальности 030601 «Журналистика» .pdf (0,3 Мб)35

Современное книгоиздание для детей учеб. пособие

М.: МГУП имени Ивана Федорова

В учебном пособии рассматриваются наиболее актуальные вопросы детского книгоиздания, связанные с развитием новых жанров в детской литературе, формированием интернет-версий произведений печати. Особое внимание автор уделяет читательским предпочтениям современных детей и тенденциям детского книгоиздания.

Основным элементом редакторского анализа познавательных книг для детей является: оценка воспитательного <...> Другим элементом редакторского анализа является отбор фактического материала и его оценка . <...> Особого отношения (в процессе редакторского анализа познавательного произведения) имеет оценка авторской <...>оценки . <...>Редакторская подготовка художественных произведений для детей. Каковы критерии редакторской оценки ?

Предпросмотр: Современное книгоиздание для детей Учебное пособие.pdf (0,3 Мб)36

Технология редакционно-издательского процесса учеб. пособие

Рассмотрен современный редакционно-издательский процесс и проанализирована роль редактора на каждом из его этапов. Особое внимание уделено подготовке рукописи к изданию, анализу композиции и содержания произведения, редактированию нетекстовых элементов, таких как формулы, таблицы, иллюстрации. Даны характеристики аппарата книжных и журнальных изданий. Освещена тема взаимоотношений автора и редактора.

Редакционный этап Оценка оригинала предполагает оценку выбранной темы, ее разработки, литературной формы <...>Редакторское заключение считается обязательной и наиболее ответственной формой издательской оценки , так <...> задачи редакторского анализа. <...> Критерии редакторской оценки содержания и формы произведения........................................ <...> Это - три составляющие редакторского анализа как метода.

Предпросмотр: Технология редакционно-издательского процесса Учебное пособие.pdf (0,2 Мб)37

Музыкальная журналистика: теория и практика Учебное пособие для студентов музыкальных вузов, обучающихсяпо направлению подготовки8.53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профилю «Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ»

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки

Учебное пособие состоит из двух частей: первая, теоретическая часть -обоснование музыкальной журналистики как прикладного вида художественного творчества с семиотических позиций теории коммуникации: семантики, синтактики, прагматики, выявление особой значимости музыкальной драматургии в построении документально-художественных журналистских программ о музыке. Вторая часть - практические учебно-методические материалы для семинарских занятий и рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по профилирующим дисциплинам кафедры музыкальной журналистики «Драматургия и редактирование музыкальных программ в СМИ», «Лекторское мастерство», «Основы научных исследований: журналистского, музыковедческого», полный обучающий блок дисциплин музыкальной радиожурналистики: «История и теория радиожурналистики», «Основы музыкальной радиожурналистики», «Музыкальная журналистика: радио», «Методология музыкального редактирования радиопрограмм», «Методология литературного редактирования радиопрограмм», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», а также методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных творческих работ.

Деловая игра: параметры редакторского анализа и критерии оценки радиожурнала «Музыкальный календарь ННГК <...> Параметры редакторского анализа и критерии оценки радиожурнала «Музыкальный календарь ННГК». 8. <...> радиопрограммы: формулирование основных принципов объективного редакторского анализа и оценки журналистской <...> Подготовка к контрольному уроку включает устный редакторский анализ и оценку содержательной, композиционной <...>оценки и методов предъявления редакторских требований; видов правок литературного текста и аудиоматериала

Предпросмотр: Музыкальная журналистика теория и практика.pdf (0,3 Мб)38

Раскрытие потенциального конфликта интересов (КИ) в биомедицинских журналах призвано обеспечить надежность и прозрачность научного процесса. Тем не менее, большинство журналов не уделяют должного внимания систематическому, последовательному решению проблемы раскрытия КИ. В последние годы, благодаря совместным усилиям редакторов биомедицинских журналов, были разработаны единые механизмы уведомления о КИ. В настоящей статье подробно описывается точка зрения редакторов биомедицинских журналов на проблему КИ. Кроме того, представлены результаты выполненного с помощью стандартизованного вопросника исследования, которое оценивало существующие требования в отношении раскрытия КИ и их практическое внедрение в национальных кардиологических журналах Европейского Общества Кардиологов

<...> чем в 50% случаев, при наличии потенциального КИ, рецензентам предлагалось отказаться от экспертной оценки <...> Таким образом, очевидна важность тщательной оценки рецензентами и редакторами результатов исследований <...> <...> Редакторы должны обеспечить читателям своего журнала возможность объективной оценки представляемых рукописей

39

История становления и развития дисциплины "литературное редактирование". Понятие "текст" как объект лингвистического анализа и его речевой организации. Научные и практические проблемы современного редактора СМИ и рекомендации по подготовке текста и его литературной обработке.

От партийности, определявшей выводы редакторского анализа рукописи, зависела общая оценка произведения <...> и все редакторские замечания и исправления. <...> и оценке как единого целого. <...> , изучение редакторского опыта. <...> , к точности и мотивированности выводов редакторского анализа.

40

Редакторская подготовка печатных и электронных изданий

Издательский дом ВГУ

В пособии представлена система практических заданий, направленных на работу с различными видами печатных и электронных изданий и предусматривающих получение новых или закрепление имеющихся профессиональных навыков, необходимых при редакторской подготовке текста.

Редакторский анализ научных изданий Задание 1. <...>Редакторский анализ учебных изданий Задание 1. <...> Дайте общую оценку юзабилити ресурса (Понятен? Удобен? Вызывает доверие? Эффективен? Полезен?). 3. <...> Дайте оценку юзабилити структуры и навигации ресурса (персонализация настроек, навигационные элементы <...> Оцените их по четырехбалльной шкале, где 4 балла – наивысшая оценка . 1.

Предпросмотр: Редакторская подготовка печатных и электронных изданий.pdf (0,9 Мб)41

Нарушения научной этики, допускаемые авторами, активно подвергаются осуждению, в то время как ошибкам редакторов научных журналов уделяется недостаточно внимания. В этой статье рассматриваются типы и случаи редакторской недобросовестности, в которых действия либо, напротив, бездействие представителей редакции журнала привели к публикации мошеннических работ, а также ситуации, в которых не были отозваны полностью или частично статьи, в конечном итоге наносящие ущерб репутации научных сообществ и задействованных журналов. Редакторская недобросовестность имеет место достаточно редко, но все же имеет и при этом варьируется по степени серьезности и включает в себя преднамеренный отказ от рецензирования либо игнорирование необходимости рецензирования, недостаточное обеспечение авторов необходимыми предписаниями, неубедительные либо недостоверные уведомления об отзыве работы и отказ от отзыва. В статье рассматриваются факторы редакторской недобросовестности и возможности, которые позволяют избежать нарушений со стороны редакции журнала

<...> <...> <...> <...>

42