Методические указания по разработке

учебно-методического комплекса дисциплины.

- Область применения.

- Определение терминов, обозначение и сокращения.

- Общие положения.

Цель УМКД – повышение эффективности управления учебным процессом и самостоятельной работой студентов по освоению дисциплины с помощью внедрения в учебный процесс современных технологий обучения.

Основные задачи, решаемые посредством УМКД:

Определение содержания, объема и последовательности изучения разделов дисциплины, установление требований к уровню освоения содержания дисциплины студентом в соответствии с ООП;

Определение содержания и объема самостоятельной работы студента, форм и средств контроля ее выполнения;

Осуществление методического и информационного сопровождения образовательного процесса и реализация инновационных подходов к обучению студента.

Учебно-методический комплекс составляется на основе следующих документов :

ГОС по направлению (специальности);

Базового (рабочего) учебного плана направления (специальности);

Примерной рабочей программы дисциплины, рекомендованной УМО (при ее наличии);

Инструктивного письма Минобразования России от 19.05.2000 №14-52-357/ин/13 «О порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов»;

Приказа Минобрнауки России от 06.05.2005 №137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;

Письмо Заместителя руководителя Рособрнадзора от 17.04.2006 г. № 02-55-77 ин/ак (Учебно-методические комплексы);- ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001. Система менеджмента качества. Требования;

Приказ Рособрнадзора №1938 от 30.09.05 «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений»;

Приказ Минобразования РФ «О комплексной оценке деятельности высшего учебного заведения» (№ 864 от 12.11.99г.);

4. СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Учебно-методический комплекс (УМК) - часть основной образовательной программы высшего учебного заведения, разрабатываемой по каждому направлению или специальности подготовки, совокупность учебно-методических материалов, обеспечивающих повышение качества преподавания, внедрения в учебный процесс последних достижений науки и практики, способствующих эффективному освоению студентами учебного материала, входящего в учебную программу дисциплины (блока дисциплин) по одной из специальностей (направлению). В состав УМК входят:

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИН

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ представляется рабочей программой учебной дисциплины и/или программой учебной практики по дисциплине (если она предусмотрена ООП).

Рабочая программа дисциплины (РПД) – базовый методический документ соответствующий требованиям Государственного образовательного стандарта, учитывающий специфику подготовки студентов по избранному направлению или специальности, составляет основу УМК дисциплины.

РУП должна содержать:

Программа учебной практики по дисциплине* – учебно-программное издание, нормативный документ, в котором раскрываются цель и задачи практики, определяется перечень формируемых профессиональных знаний, умений и навыков, устанавливаются виды и содержание заданий, даются методические рекомендации по подготовке и проведению практики.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – представляется учебником, учебным пособием, курсом лекций, конспектом лекций, содержащими полное или краткое изложение всех разделов и тем программы в логически выдержанной форме.

Учебник

Учебное пособие

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ представляется учебно-практическими изданиями, содержащими систематизированные сведения научно-практического и прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. Учебно-практические издания предназначены для закрепления материала, полученного из учебно-теоретических изданий, и проверки знаний. Основными их разновидностями являются практикумы, учебные справочники, хрестоматии.

Практикум

Сборник упражнений

Сборник задач (задачник)

Сборник иностранных текстов

Лабораторный практикум

Сборник планов семинарских занятий

Сборник контрольных заданий

Учебный справочник

Хрестоматия

6. МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем и разделов наиболее эффективно.

Методические указания для студентов могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а также выполнение самостоятельной работы, в том числе, курсовых работ (проектов)

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов .

Материалы по системе тестирования

Материально-техническое обеспечение дисциплины (МТОД)

Инновации в преподавании дисциплины.

7. Порядок разработки УМК

I Этап:

- разработка образовательного стандарта дисциплины, входящей в учебный план подготовки студентов по соответствующей специальности (направлению);

- подготовка оригиналов экзаменационных билетов;

- разработка конспекта лекций (или курса лекций, учебника, учебного пособия);

- разработка методических рекомендаций по выполнению СРС и методических рекомендаций по изучению дисциплины для студентов;

- разработка материалов тестирования.

II Этап – Оформление документации УМК.

III Этап – Корректировка и утверждение материалов УМК.

8. Порядок рассмотрения и утверждения УМК дисциплины

8.1. Разработанный кафедрой УМК с протоколом обсуждения передается на рассмотрение факультетской комиссии УМК или по качеству образования.

8.2. Факультетская комиссия УМК или комиссия по качеству образования рассматривает документацию УМК (проводит их экспертизу на соответствие требованиям ГОС ВПО, данного указания) и готовит внутреннюю рецензию. Протокол обсуждения и рецензия направляются на заседание УМС ЯГУ.

8.3. УМС ЯГУ рассматривает документацию УМК и сопроводительную документацию (протокол, рецензия) и готовит свое заключение. Затем вся документация по УМК направляется на согласование в методический отдел или менеджмента качества образования, где УМК присваивается регистрационный номер, и далее УМК передается на утверждение первому проректору по учебной работе.

Примечание: В случае предоставления документации УМК на присвоение грифа соответствующего учебно-методического объединения или Минобразования РФ она проходит процедуру рассмотрения через Ученый совет ЯГУ, который направляет документацию УМК на внешнее рецензирование.

8.4. После утверждения электронная версия УМК передается в методический отдел.

8.5. Твердые копии УМК в специальных папках должны храниться на кафедре-разработчике, профилирующей кафедре и в библиотеке читального зала ЯГУ.

8.6. Срок действия утвержденного УМК дисциплины определяется сроком действия ГОС по направлению (специальности) и обновляется по мере необходимости. Возможные изменения и дополнения согласуются и утверждаются в указанном выше порядке, как правило, до 30 июня текущего года. Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие, как правило, с 1 сентября нового учебного года.

9. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УМК ДИСЦИПЛИНЫ:

9.1 После рассмотрения на заседание кафедры УМК проходит согласование с учебно-методической комиссией факультета, на которой читается дисциплина;

9.2. Согласование с выпускающей кафедрой (кафедрами) по специальности (направлению);

9.3. согласование с деканом факультета (деканами факультетов и руководителями структурных подразделений), где осуществляется обучение по специальности (направлению);

Если на факультете по одной специальности (направлению) есть несколько выпускающих кафедр, то УМК дисциплины проходит процедуру согласования на каждой кафедре.

Унифицированный УМК дисциплины для группы специальностей нескольких факультетов проходит согласование на каждом из факультетов (выпускающая кафедра, декан факультета).

Унифицированный УМК дисциплины для группы кафедр и структурных подразделений, ведущих подготовку по одной специальности (или группе специальностей), проходит согласование на каждом из факультетов и структурных подразделений (выпускающая кафедра, декан факультета или руководитель структурного подразделения), если иное не предусмотрено другим порядком, утвержденным отдельным распоряжением первого проректора – проректора по учебной работе.

10. Документационное обеспечение УМК

11. Контроль

1. Контроль за реализацией порядка разработки и состоянием УМК возлагается на заведующего кафедрой.

2. Деканаты факультетов совместно с кафедрами контролируют наличие и обеспеченность УМК студентов, обучающихся на соответствующем факультете.

Введение

Учебно-методический комплекс - система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана.

УМК учебной дисциплины является одним из элементов организации образовательной деятельности по очной, заочной и очно-заочной форм обучения. УМК должен разрабатываться для студентов по всем учебным дисциплинам с учетом необходимости повышения качества усвоения содержания учебного материала на уровне требований ФГОС ВПО, СПО,НПО.

Цель создания УМК - обеспечить качественное методическое оснащение учебно-воспитательного процесса.

ü Определение тем согласно требованиям ГОС ВПО и количества часов на отдельные виды занятий согласно учебному плану.

ü Разработка образовательного стандарта дисциплины.

ü Разработка учебника, учебного пособия, курса или конспекта лекций.

ü Разработка контрольных вопросов и заданий по каждому тематическому блоку. Формирование экзаменационных билетов.

ü Разработка структуры и содержания практических, лабораторных работ и семинарских занятий (при их наличии в учебном плане).

ü Планирование самостоятельной работы студента и расстановка точек текущего контроля знаний студентов.

ü Разработка заданий для контрольных точек.

ü Разработка тестовых заданий по курсу дисциплины.

ü Оформление документации УМК.

ü Апробация и корректировка материалов УМК дисциплины в учебном процессе.

ü Согласование и утверждение УМК.

ü После создания УМК апробируют в учебном процессе, в ходе которого, анализируя результаты текущего контроля студентов, вносятся коррективы. После апробации на первом потоке студентов УМК при необходимости корректируется, дополняется и утверждается, таким образом, постоянно совершенствуется.

УМК дисциплины и его компоненты должны:

Учитывать общую идеологию федеральной и региональной политики, содействовать развитию региональной системы высшего образования;

Предусматривать логически последовательное изложение учебного материала;

Предполагать использование современных методов и технических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на практике;

Соответствовать современным научным представлениям в предметной области;

Обеспечивать межпредметные связи;

Обеспечивать простоту использования для преподавателей и студентов;

- 1. Структура учебно-методического комплекса

УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) кафедры или методическим объединением преподавателей преподаваемой специальности, обеспечивающей преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом подготовки студентов по специальностям (направлениям). Кафедра-разработчик УМК является ответственной за качественную подготовку УМК, соответствующих требованиям ФГОС ВПО, СПО, НПО по подготовке студентов по специальности (направлению), за учебно-методическое и техническое обеспечение соответствующей дисциплины, в том числе и за обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической литературой.

Структура образовательного стандарта учебной дисциплины:

титульный лист;

предисловие;

введение (выполняется при необходимости);

наименование;

обозначения и сокращения (выполняется при необходимости);

цели и задачи дисциплины;

рабочая программа дисциплины;

паспорт дисциплины;

лист согласования рабочей программы дисциплины;

использование технических средств обучения и вычислительной техники;

программное обеспечение дисциплины;

организация СРС по дисциплине;

элементы научного поиска при изучении дисциплины;

приложения (указаны только обязательные):

методические указания к лабораторному практикуму (выполняются при наличии в учебном плане);

методические указания к курсовому проектированию (выполняются при наличии в учебном плане);

варианты индивидуальных расчетных заданий и методические указания по их выполнению (выполняются при наличии в учебном плане);

контролирующие материалы по дисциплине:

Стандарт дисциплины пересматривается каждый раз после выхода новых государственных образовательных стандартов и (или) переработки (изменения) учебного плана специальности (направления).

Ежегодно стандарт рассматривается на заседании ведущей кафедры, что фиксируется в выписках из заседаний кафедр; при необходимости, в него вносятся изменения и дополнения (в соответствии с СТП 12 310 - 2004,).

- 2. Требования к разработке и оформлению

Положение об учебно-методическом комплексе (УМК) дисциплины предназначено для введения единых требований к учебно-методическому обеспечению всех дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые во всех учебных заведениях по всем формам обучения.

Предусмотренный настоящим Положением уровень учебно-методической обеспеченности учебной дисциплины является одним из условий, позволяющих достичь необходимого качества подготовки по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, включая заочную форму обучении с элементами дистанционных образовательных технологий.

Настоящее Положение регулирует процесс подготовки учебных материалов с точки зрения содержания и формы в целях создания условий, позволяющих эффективно организовать и поддерживать самостоятельную работу студента, а также сохранить преемственность в преподавании учебных дисциплин.

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины разработано в соответствии с ГОСТ 7.60-90 ОСТ 29.130-97 «Термины и определения учебных изданий» и письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак.

Наличие разработанных и утвержденных учебно-методических комплексов с широким использованием инновационных методов по всем дисциплинам учебного плана является обязательным условием высокого качества подготовки специалистов и государственной аккредитации основной образовательной программы (ОПП) по специальности (направлению).

Требования Положения должны соблюдаться всеми кафедрами университета или отделениями специальности.

Состав УМК дисциплины определяется содержанием утвержденной рабочей программы по соответствующей дисциплине. В состав УМК включаются:

Рабочая программа дисциплины - программа освоения учебного материала, соответствующая требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и учитывающая специфику подготовки студентов по избранному направлению или специальности.

В состав рабочей программы в обязательном порядке входят следующие учебные материалы:

тематический план для всех форм обучения;

план проведения практических занятий и лабораторных работ для всех форм обучения;

Это комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющий студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. При разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса изучается студентом самостоятельно. Содержание опорного конспекта:

Описание последовательности действий студента, или «сценарий изучения дисциплины».

Краткие теоретические сведения по всем разделам дисциплины;

Материалы для подготовки к экзамену (зачету);

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению заданий для самостоятельной работы.

В состав Учебно-методических материалов (УММ) лекционного курса включаются:

учебники и пособия, разработанные преподавателями кафедр, конспекты (тексты, схемы, презентации) лекций в печатном виде и электронном представлении, файл с раздаточными материалами;

вопросы и задания по отдельным темам лекций (разделам учебной дисциплины) для самоконтроля студентов;

УММ практических занятий, входящие в состав УМК, включают:

план проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме, а также часов для самостоятельной работы студентов;

краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой теме, позволяющие студенту ознакомиться с сущностью задач, решаемых на практическом занятии (обсуждаемых на семинаре);

вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы (с указанием конкретных страниц), необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с правилами библиографического описания);

методические указания для преподавателей, ведущих практические занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок решения задач, предлагаемых студентам.

УММ лабораторных занятий, входящие в состав УМК, включают:

план проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;

теоретические положения и указания к выполнению лабораторных работ;

методические вопросы, связанные с подготовкой и проведением лабораторных занятий; (для студентов старших курсов лабораторные занятия по профилирующей дисциплине должны предполагать небольшое комплексное задание учебно-исследовательского характера, для выполнения которого студент должен подобрать необходимую литературу, самостоятельно составить план решения поставленной перед ним задачи, выполнить экспериментальную часть исследования и представить исчерпывающий отчет);

методические указания преподавателю по проведению лабораторных работ со студентами, определяющие направленность и организацию работ;

методику самостоятельной работы студентов;

Словарь терминов (глоссарий). В каждой дисциплине используются специальные термины, содержания которых не очевидно и требует пояснений.

В данном словаре должны быть даны определения всех встречающихся в курсе терминов, относящихся именно к данной дисциплине. Термины могут привязываться к темам и/или располагаться в алфавитном порядке.

Блок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации содержит:

методические указания к выполнению контрольных работ и задания на контрольные работы;

методические указания к выполнению курсовых работ;

примерные темы рефератов, указания по работе с литературой при подготовке рефератов и требования к их оформлению;

тренировочные и контрольные тесты по разделам (темам) дисциплины;

контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу (перечень вопросов представляется в заданной последовательности в полном соответствии с образовательной программой).

Преподаватель может ввести в учебно-методической комплекс и другие дидактические материалы по данной дисциплине, разработанные на кафедре или отделении специальности: инструкции по подготовке к лабораторной работе и материалы по охране труда при ее проведении, методические указания по отдельным разделам курса и т.д.

Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен:

справочными изданиями;

периодическими, отраслевыми и общественно-значимыми изданиями;

научной литературой;

Документальное обеспечение УМК (Приложение 1.Образец)

Все элементы УМК должны быть скомплектованы в отдельных файлах.

Учебно-методический комплекс в полиграфическом или машинописном варианте, хранимый на кафедре в отдельной папке, должен быть продублирован в электронном виде и представлен на учебном сайте университета.

Титульный лист стандарта дисциплины оформляют в соответствии с СТП 12 310-04 Образовательный стандарт учебной дисциплины. Общие требования к структуре, содержанию и оформлению.

В предисловии указываются: наименование кафедры, разработавшей стандарт; на основании ФГОС ВПО,СПО,НПО какой специальности (специальностей) или направления подготовки разработан стандарт; если стандарт вводится повторно, то должно быть указано какой стандарт заменяет вновь разработанный. При необходимости, в предисловие могут быть включены дополнительные сведения.

Предисловие помещается на обороте титульного листа и оформляется в соответствии с СТП 12 310-04 Образовательный стандарт учебной дисциплины.

Введение приводят при необходимости обоснования причин разработки (изменения или переиздания) стандарта. Введение не должно содержать требований. Введение не нумеруют и размещают на отдельной странице.

Наименование стандарта дисциплины имеет групповой заголовок и заголовок (при необходимости допускается подзаголовок).

Групповой заголовок - общий для всех стандартов дисциплин: например, "Система менеджмента качества. Образовательный стандарт высшего профессионального образования АлтГТУ".

Заголовок содержит наименование дисциплины в соответствии с учебным планом специальности (направления подготовки), для которой он разрабатывается, и начинается со слов: "Образовательный стандарт учебной дисциплины (наименование дисциплины)".

Заголовок стандарта следует печатать прописными буквами; групповой заголовок и подзаголовок - строчными буквами с первой прописной.

В наименовании стандарта дисциплины, как правило, не допускаются сокращения, римские цифры, математические знаки, греческие буквы.

Наименование стандарта дисциплины оформляется в соответствии с СТП 12 310-04 Образовательный стандарт учебной дисциплины. Общие требования к структуре, содержанию и оформлению. Область применения образовательного стандарта учебной дисциплины.

Структурный элемент "Область применения"(Приложение 2) оформляется в соответствии с СТП 12 310-04 Образовательный стандарт учебной дисциплины. Общие требования к структуре, содержанию и оформлению.

Структурный элемент "Нормативные ссылки" содержит перечень стандартов, на которые в тексте стандарта дисциплины даны ссылки. Перечень ссылочных стандартов начинают со слов: "В настоящем стандарте дисциплины использованы ссылки на следующие стандарты".

В перечень включают обозначение стандартов и их наименования в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений в следующей последовательности:

государственные стандарты;

стандарты организации, обозначения и сокращения (выполняется при необходимости)

Структурный элемент "Обозначения и сокращения" (при наличии его в стандарте дисциплины) содержит перечень обозначений и сокращений, применяемых в данном стандарте. Запись обозначений и сокращений приводят в порядке приведения их в тексте стандарта дисциплины с необходимой расшифровкой и пояснениями.

Структурный элемент "Цели и задачи дисциплины" должен содержать:

краткую характеристику предмета изучения;

цели и задачи дисциплины применительно к конкретной специальности (группе специальностей) или направлению (направлениям);

место дисциплины в учебном плане, взаимосвязь с предшествующими и последующими дисциплинами, роль в системе профессиональной подготовки специалистов;

требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны овладеть студенты в результате изучения дисциплины.

Рабочая программа дисциплины - учебное издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее раздела, части).

Подраздел "Рабочая программа дисциплины" должен состоять из следующих элементов:

паспорт дисциплины;

учебно-методические материалы по дисциплине;

учебно-методическая карта дисциплины;

специфические особенности преподавания дисциплины (при необходимости);

лист согласования рабочей программы дисциплины.

Структурный элемент "Паспорт дисциплины" оформляют в соответствии с СТП 12 310-04 Образовательный стандарт учебной дисциплины.

В подразделе "Виды и содержание занятий по дисциплине":

для каждой лекции, практического занятия и лабораторной работы приводятся номер, тема, перечень рассматриваемых вопросов, объем в часах и ссылки на рекомендуемую литературу. Допускается менее подробное изложение содержания этих видов занятий, если вся необходимая информация содержится в учебно-методической карте;

для курсового проекта (курсовой работы) указываются цель и тематика курсового проектирования, содержание и объем пояснительной записки и графической части, объем (в часах) каждой части проекта (работы), ссылки на рекомендуемую литературу. При наличии аудиторных занятий по курсовому проектированию приводятся темы занятий;

для самостоятельной работы студентов перечисляются пронумерованные задания, которые студенты должны выполнить самостоятельно во внеаудиторное время, с указанием содержания и объема каждого задания (в часах), а также ссылки на литературу.

Структурный элемент "Формы и содержание текущей аттестации и итоговой оценки по дисциплине" содержит перечень контрольных точек текущей аттестации по дисциплине (контрольный опрос, контрольная работа, коллоквиум, написание реферата и т.п.) и виды итоговой оценки (зачет, экзамен) с указанием веса (в долях единицы) каждой контрольной точки.

Дается перечень квалификационных заданий и тестов, используемых для контроля текущих, итоговых и остаточных знаний студентов по дисциплине. Содержание текущей аттестации и итоговой оценки по дисциплине раскрывается в комплекте контролирующих мате-риалов, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ГОС ВПО, СПО,НПО.

тесты текущего контроля знаний по дисциплине;

тесты итогового контроля знаний по дисциплине;

тесты контроля остаточных знаний по дисциплине.

Подраздел рабочей программы "Учебно-методические материалы по дисциплине" содержит перечень рекомендуемой литературы (основной и дополнительной), учебно-методических материалов и пособий, используемых при изучении дисциплины.

Список литературы должен включать последние издания учебников и учебных пособий. Нумерация литературы должна быть сквозной.

Дополнительную литературу отделяют от основной заголовком. Для каждого литературного источника указывают число экземпляров в библиотеке и, при необходимости, на кафедре.

Список литературы составляется по ГОСТ 7.1.

Раздел "Учебно-методические материалы по дисциплине", при необходимости, может быть структурным элементом стандарта дисциплины в целом.

Учебно-методическую карту дисциплины , по усмотрению разработчика стандарта, составляют в соответствии с формами, приведенными в СТП 12 310-04 Образовательный стандарт учебной дисциплины.

В структурном элементе "Специфические особенности преподавания дисциплины" указывают дополнительные сведения, характерные для преподавания дисциплины по конкретной специальности (направлению) и формы обучения.

Лист согласования рабочей программы дисциплины оформляют в соответствии с СТП 12 310-04 Образовательный стандарт учебной дисциплины.

Структурный элемент стандарта дисциплины "Использование технических средств обучения и вычислительной техники. Программное обеспечение дисциплины" содержит перечень ТСО, аудио- и видео-материалов, программ (пакетов прикладных программ), компьютерных игр, автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ, электронных учебников, учебных пособий и других материалов, используемых в процессе изучения дисциплины (на лекциях, при проведении лабораторных и практических занятий, выполнении курсовых проектов и работ, расчетных заданий и других видов СРС).

В структурном элементе "Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине" приводится перечень мер по обеспечению выполнения студентами всех видов самостоятельной работы:

наличие помещений для курсового проектирования;

обеспечение средствами вычислительной техники, программное обеспечение;

наличие раздаточного материала, комплектов индивидуальных заданий, учебно-методических материалов, тем рефератов со списком рекомендуемой литературы, пособий по решению типовых задач, образцов отчетов о выполнении СРС;

обеспечение учебно-методической и справочной литературой и т.д.

В структурном элементе стандарта дисциплины "Элементы научного поиска при изучении дисциплины" указывают методы и формы вовлечения студентов в самостоятельную творческую деятельность (реферирование научной и периодической литературы по наиболее сложным и актуальным темам дисциплины, участие в научных исследованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах, конференциях и другие направления развития творческих способностей студентов)

В приложениях помещают учебно-методические документы и материалы, дополняющие положения, содержащиеся в основной части стандарта дисциплины.

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного характера.

Обязательными приложениями к стандарту дисциплины являются:

методические указания к лабораторному практикуму (при наличии в учебном плане).

Лабораторные работы должны быть обеспечены методическими указаниями, выполненными на твердом (бумажном) носителе и утвержденными на заседании кафедры. При проведении занятий методические указания могут быть использованы как на твердом носителе, так и в электронной версии.

Методические указания должны включать:

заглавие, в котором указывается вид работы (лабораторная), ее порядковый номер, объем в часах и наименование;

цель работы;

оборудование, технические средства, инструмент;

порядок (последовательность) выполнения работы;

правила техники безопасности и охраны труда по данной работе (по необходимости);

общие правила к оформлению работы;

список литературы (по необходимости).

Требования к содержанию, выполнению и оформлению лабораторных работ по учебным дисциплинам специальности (направления) регламентируются СТП 12 700-07 Лабораторные работы.

Методические рекомендации по курсовому проектированию , разрабатываемые кафедрами, должны соответствовать положениям СТП 12 400-2009 Курсовой проект (курсовая работа). Общие требования к содержанию, организации выполнения и оформлению;

варианты индивидуальных расчетных заданий и методические указания по их выполнению (при наличии в учебном плане);

контролирующие материалы по дисциплине, разработанные и оформленные в соответствии с требованиями СТП 12 100-02 Требования к фонду квалификационных заданий и тестов:

тесты текущего контроля знаний по дисциплине (ТТКЗ). ТТКЗ по дисциплинам учебного плана предназначены для оценки хода усвоения студентами учебно-программного материала в межсессионный период в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. Трудоемкость ТТКЗ в зависимости от вида задания (контрольная работа, контрольный опрос, коллоквиум и др.) может меняться от 20 минут до двух часов. ТТКЗ составляются в произвольной форме.

тесты итогового контроля знаний по дисциплине (ТИКЗ). Тесты итогового контроля знаний студентов по дисциплинам учебного плана специальности (направления) предназначены для оценки соответствия подготовки студентов квалификационным требованиям по конкретным дисциплинам учебного плана. используют для итоговой оценки знаний студентов при самообследовании специальности (направления), а также на зачетах и экзаменах по дисциплинам учебного плана специальности (направления) в форме устного, письменного или компьютерного тестирования. ТИКЗ должны содержать вопросы и (или) задачи по всем разделам рабочей программы дисциплины. Трудоемкость тестовых заданий должна составлять не более двух часов. При выполнении ТИКЗ разрешается использование информационно-справочной литературы по списку, утвержденному заведующим кафедрой, ответственной за преподавание учебной дисциплины. ТИКЗ оформляются в соответствии с приложением Ж СТП 12 100-02 Требования к фонду квалификационных заданий и тестов.

тесты контроля остаточных знаний по дисциплине (ТКОЗ). ТКОЗ по дисциплинам учебного плана предназначены для оценки уровня знаний основополагающих и проблемных положений учебных дисциплин. ТКОЗ используются при самообследовании, государственной аттестации и аккредитации специальности (направления); они могут быть применены для входного контроля знаний студентов по дисциплинам, опирающимся на знания предшествующих дисциплин, в форме устного, письменного или компьютерного контрольного опроса (тестирования). ТКОЗ оформляются в соответствии с СТП 12 100-02 Требования к фонду квалификационных заданий и тестов.

другие учебно-методические материалы, используемые при обучении дисциплине (например, перечень экзаменационных (зачетных) вопросов по дисциплине и др.).

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор-проректор по УР

_________________С. Я. Королев

«__»________________2007г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

по дисциплине ___________Методы оптимизации ___

(наименование дисциплины)

для специальности _23010062 - Информатика и вычислительная техника ________

(шифр и наименование направления, специальности)

факультета _______ Информационных систем и технологий________________

(наименование факультета или структурного подразделения, где осуществляется обучение)

Ульяновск

Учебно-методический комплекс (УМК) составлен на основании ГОС ВПО и учебного плана УлГТУ специальности____23010062 - Информатика и вычислительная техника___________

на кафедре _____________________ Вычислительная техника __________________________

(наименование кафедры)

факультета ___________ Информационных систем и технологий ________.

(наименование факультета, к которому относится кафедра-составитель)

Составители УМК

Преподаватель ______ _________________ ______Иванов В.С.____

(должность, ученое звание, степень) (подпись) (Фамилия И. О.)

УМК рассмотрен и одобрен на заседании кафедры __ Вычислительная техника ___

Протокол заседания № ___от «__»___ 2007 г.

Заведующий кафедрой

«___»________2007г. _________________ ___Соснин П.И. ______

(подпись) (Фамилия И. О.)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета _________ИСТ _____________ _______________ _Шишкин В.В._

(где осуществляется обучение по специальности (направлению) (подпись) ФИО

«___»__________________2007г.

Заведующий кафедрой _Вычислительная техника _ _____________ _Соснин П.И._

(выпускающей специальность (направление) (подпись) ФИО

«___»__________________2007г.

Председатель НМК факультета ______ИСТ _______ _____________ ______________

(где преподается дисциплина) (подпись) ФИО

«___»__________________2007г.

Приложение 2.

1 Область применения

1.1 Стандарт дисциплины устанавливает общие требования к содержанию, структуре, объему дисциплины «Основы научных исследований» и условиям ее реализации а АлтГТУ.

1.2 Действие стандарта распространяется:

На студентов, обучающихся по специальности 170600 «Машины и аппараты пищевых производств»;

На преподавателей и сотрудников кафедры МАПП.

2. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 1.5-2002 ГСС РФ. Стандарты. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ 2,105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин.

СТП 12 100-02 Образовательный стандарт высшего профессионального образования АлтГТУ. Требования к фонду квалификационных зданий и тестов.

СТП 12 310-04 Образовательный стандарт высшего профессионального образования АлтГТУ. Образовательный стандарт учебной дисциплины.

СТП 12 700-02 Образовательный стандарт высшего профессионального образования АлтГТУ. Лабораторные работы.

СТП 12 005-2004 Образовательный стандарт высшего профессионального образования АлтГТУ. Самостоятельная работа студентов.

3 Цель и задачи дисциплины

3.1 Краткая характеристика дисциплины

Дисциплина “Основы научных исследований” является общепрофессиональной и базируется на материалах общеинженерных и специальных дисциплин, прочитанных ранее, и объединяет общетеоретические знания студентов с уровнем развития отрасли.

3.2 Цель преподавания дисциплины

Цель курса «Основы научных исследований» - дать студентам знания по общим принципам и методологии научных исследований в ВУЗе.

Главными задачами изучения курса являются:

- Изучение методологии научного исследования.

- Обучение постановки физического эксперимента в научных исследованиях.

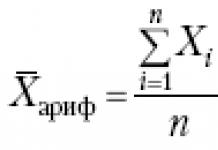

- Приобретение практических навыков измерения и обработки научных результатов.

3.3 Место дисциплины в учебном плане

Изучение дисциплины «Основы научных исследований» базируется на знаниях полученных студентами при изучении высшей математики, физики, вычислительной технике, гидравлики, теплотехники, электротехники.

3.4 Требования к знаниям и умениям

В результате изучения дисциплины студенты должны:

Основные положения теории познания;

Методы эмпирического уровня исследования;

Методы теоретического уровня исследования;

Основные этапы научного исследования;

Средства измерений и их характеристики;

Основные понятия и определения теории погрешности.

Оформлять результаты информационного поиска и научного исследования;

Правильно подбирать средства измерений физических параметров;

Грамотно организовать проведение опытов и получение результатов;

Учитывать имеющиеся погрешности измерений;

Грамотно обрабатывать и обобщать результаты экспериментов.

4 Содержание дисциплины и условия ее реализации

Содержание дисциплины разработано в соответствии с квалификационными требованиями государственного образовательного высшего профессионального образования по направлению подготовки дипломированного специалиста 655800 "Пищевая инженерия" специальности 170600 "Машины и аппараты пищевых производств", утвержденный Министерством образования РФ 23 марта 2000 г., регистрационный номер 184 тех/дс.

Дисциплина «Основы научных исследований» содержит основные сведения о методологии научных исследований, постановки физического эксперимента и обработки полученных результатов.

4.1 Рабочая программа дисциплины

4.1.1 Паспорт дисциплины

Кафедра «Машины и аппараты пищевых производств»

Дисциплина ОПД.Р.1"Основы научных исследований"

Статус дисциплины обязательная

Специальность 170600 "Машины и аппараты пищевых производств"

Форма обучения очная

Общий объем дисциплины 102 часа.

Распределение по семестрам

|

Номерсеместра |

Учебные занятия |

Число курсов. |

аттестации (зачет, экз.) |

|||||

|

Общий объем |

в том числе |

|||||||

|

аудиторные |

||||||||

4.1.2 Виды и содержание занятий по дисциплине

ЛЕКЦИИ

Тема 1. Введение , 2 часа

Предмет курса и его содержание. Методология научного познания. Основные положения теории познания. Методы эмпирического уровня исследования. Методы теоретического уровня исследования. Основные этапы научного исследования.

Тема 2. Информационный поиск в научных исследованиях , 3 часа

Открытие, изобретение, полезная модель. Оформление результатов информационного поиска и научного исследования.

Тема 3. Физический эксперимент и измерения в научных исследованиях, 5 часов

Моделирование физических явлений и технических устройств. Измерения, средства измерений и их характеристики.

Тема 4. Расчет погрешности измерений , 3 часа

Основные понятия и определения характеристик случайных величин. Исключение грубой погрешности измерений. Определение систематической составляющей погрешности измерений. Определение случайной составляющей погрешности измерений. Определение погрешности косвенных измерений.

Тема 5. Основы теории планирования экспериментов , 4 часа

Основные понятия и определения. Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент.

Проверка результатов физического эксперимента. Графический анализ результатов эксперимента.

Лабораторные работы

Лабораторная работа №1 , 4 часа

Измерения, средства измерений и их характеристики

Лабораторная работа №2 , 8 часа

Обработка и обобщение результатов физического эксперимента

Лабораторная работа №3 , 5 часа

Планирование экспериментальных исследований

Самостоятельная работа студентов

4.1.3 Формы и содержание итоговой и промежуточной аттестации по дисциплине. Контролирующие материалы

4.1.3.1 Формы итоговой аттестации - зачет.

Контролирующие материалы по дисциплине содержат:

- тесты итогового контроля знаний по дисциплине;

- тесты текущего контроля знаний по дисциплине;

- тесты контроля остаточных знаний по дисциплине.

4.1.2.3 Комплект контролирующих материалов приведен в приложении Б настоящего стандарта.

Оценки индивидуальной деятельности студентов по дисциплине складывается из следующих видов работ:

- защита лабораторных работ - оценка от 0 до 50 баллов;

5+ 95-100 баллов - превосходно.

5 83-94 - отлично,

5- 75-82 - почти отлично,

4+ 69-74 - более чем хорошо,

4 56-68 - хорошо.

4- 50-55 - недостаточно хорошо,

3+ 44-49 - более чем удовлетворительно,

3 31-43 - удовлетворительно,

3- 25-30 - малоудовлетворительно,

2+ 19-24 - более чем неудовлетворительно,

2 6-18 - неудовлетворительно,

2- 0-5 - нет знаний.

4.1.5 Учебно - методические материалы по дисциплине

- Ануфриев А.Ф. Научные исследования. М. 2004.- 1 экз.

- Кузнецов И.Н. научное исследование. М. 2004. - 2 экз.

- Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. М. 1970. - 2 экз.

- Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии. М. 1985.- 4 экз.

- Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу (пособие для ВУЗов). М. 1983. - 2 экз.

- Опыт и проблемы организации НИР студентов. М. 2003. - 2 экз.

- Научные работы. Методика подготовки и оформление. М. 2000. - 1 экз.

4.1.6 УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

дисциплина ОПД.Р.01 Основы научных исследований

на 6 семестр

График аудиторных занятий и самостоятельной работы

|

Наименование вида |

Недели семестра |

||||||||||||||||

|

Лабораторные |

|||||||||||||||||

|

Практические(семинарские)занятия |

|||||||||||||||||

|

Контрольные |

|||||||||||||||||

|

Домашние |

|||||||||||||||||

|

Курсовое проектирован ие |

|||||||||||||||||

|

Форма контроля |

|||||||||||||||||

Продолжение учебно-методической карты

|

Аудиторные занятия |

Самостоятельная работа студентов |

контроля |

|||

|

Номер лекции |

Номер лаб. работ |

Номер задания СРС |

Объем, часы |

||

ПРОТОКОЛ

согласования рабочей программы дисциплины

с рабочими программами других дисциплин специальности (направления)

|

Наименование дисциплин, изучение которых опирается на данную дисциплину |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

"Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины"

Физический факультет

Кафедра оптики

Дипломная работа

Разработка электронного учебно-методического комплекса

по дисциплине "Физика твердого тела"

Исполнитель

студентка группы Ф-53пр И.Н. Ворона

Научный руководитель

доцент, к. ф. - м. н., доцентС.А. Хахомов

Научный консультант В.В. Грищенко

Рецензент

к. ф. - м. н., доцент В.А. Гольдаде

Гомель 2014

Реферат

Тема дипломной работы: Разработка электронного учебно-методического комплекса по дисциплине "Физика твердого тела".

Дипломная работа состоит из страниц, рисунков, источников.

Ключевые слова:

Цель дипломной работы: разработать электронно-учебно-методический комплекс по дисциплине "Физика твердого тела".

Задачами дипломной работы являются:

рассмотреть существующие ЭУМКД;

обосновать выбор платформы для разработки, создания и размещения ЭУМКД;

разработка блока контроля знаний в виде тестов (не менее 120

вопросов).

Введение

1. Обзор существующих ЭУМКД

1.1 Основные требования к электронным учебно-методическим комплексам по положению министерства Республики Беларусь

1.2 Обзор ЭУМК по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика"

1.3 Обзор ЭУМК по дисциплине "Численные методы"

2 Обоснование выбора платформы для разработки, создания и размещения ЭУМКД

2.1 Обзор Help and Manual - программы для создания файлов справочной системы

2.1.1 Интерфейс программы

2.1.2 Обозреватель проекта

2.1.3 Некоторые важные инструменты редактора

2.1.4 Свойства проекта

Глава 3. Разработка блока контроля знаний в виде тестов

3.1 Виды и типы тестовых заданий. Их особенности, преимущества и недостатки

3.2 Задания закрытого типа

3.2.1 Задания альтернативных ответов

3.2.2 Задания множественного выбора

3.2.3 Задания на восстановление соответствия (соответствие)

3.2.4 Задания на восстановление последовательности

4. Электронный учебно-методический комплекс "Физика твердого тела"

Заключение

Список используемых источники

Введение

Информационно-образовательная среда (ИОС) вуза - это среда информационного взаимодействия, которое имеет своей целью удовлетворение образовательных потребностей студентов, магистрантов, аспирантов и обеспечивается специальными аппаратными и программными средствами. Это информационное взаимодействие включает в себя средства коммуникаций между людьми (электронная почта, телефонная связь, чаты, форумы, видеоконференции и т.п.), средства доступа к информационным ресурсам: внешним и внутренним, а также сами информационные ресурсы, доступные обучаемым.

В связи с быстрым развитием науки и техники и высоким ростом информации практически во всех отраслях знаний требуется новый подход к реализации педагогического процесса. Основными информационными ресурсами ИОС вуза становятся электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) по различным дисциплинам.

ЭУМК позволяют собрать в единый комплекс практически все информационные материалы, требуемые для изучения той или иной дисциплины. При этом они обеспечивают необходимые сегодня интерактивность, наглядность, мобильность, компактность и низкую стоимость тиражирования, многовариантность, многоуровневость и разнообразие проверочных заданий и тестов. К достоинствам современных ЭУМК, прежде всего, относятся возможность эффективной организации самостоятельной работы и активизация роли обучаемого в процессе обучения.

Внедрение ЭУМК в образовательный процесс может способствовать осознанию студентами целостной картины изучаемой дисциплины, позволит обеспечить самостоятельное усвоение материала, индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, повысить результативность учебного процесса. К достоинствам современных ЭУМК относятся эффективность организации самостоятельной работы и активизация роли обучаемого в процессе обучения.

В ходе данной дипломной работы будет рассмотрена разработка электронного учебно-методического комплекса по дисциплине "Физика твердого тела" в программном комплексе Help & Manual 6.& Manual Professional - удобный инструмент, упрощающий создание справочных файлов Windows, печать справочных руководств и документации в целом. Программа имеет простой и удобный в работе интерфейс. Все созданные проекты можно сохранить в различных форматах: HTML Help, Winhelp и MS Help 2.0/Visual Studio Help, Browser-based Help, PDF и Word RTF, а также в виде печатной документации. Help & Manual объединяет в основном окне оглавление (в виде древовидного списка) и текстовый редактор. Это позволяет легко ориентироваться в оглавлении, редактировать или перемещать разделы справки. Кроме этого, программа позволяет конвертировать help-файлы из одного формата в другой. Помимо программ для работы с текстом в Help & Manual включены функции для создания скриншотов и редактирования графических файлов. Разобран структурный подход к формированию текстового документа.

ЭУМК будет разработан с учетом Положения министерства образования об электронном учебно-методическом комплексе по дисциплине для высших учебных заведений Республики Беларусь, утвержденное 29.12.2008 г.

электронный учебный методический физика

1. Обзор существующих ЭУМКД

При выполнении дипломного задания по разработке ЭУМК по дисциплине "Физика твердого тела" были рассмотрены следующие комплексы:

электронный учебно-методический комплекс "Численные методы"

электронный учебно-методический комплекс "Теория вероятностей и математическая статистика".

.1 Основные требования к электронным учебно-методическим комплексам по положению министерства Республики Беларусь

По положению министерства образования об электронном учебно-методическом комплексе по дисциплине для высших учебных заведений Республики Беларусь ЭУМК должен включать следующие основные элементы:

титульный экран;

карту ЭУМКД;

учебную программу учебной дисциплины;

теоретический раздел;

практический раздел;

блок контроля знаний.

Титульный экран ЭУМКД должен содержать:

заглавие (согласно ГОСТ 7.4);

надзаголовочные данные (согласно ГОСТ 7.4);

текст грифа (при наличии);

выходные данные (согласно ГОСТ 7.4);

выпускные данные;

минимальные системные требования;

номер государственной регистрации;

библиографическое описание (согласно ГОСТ 7.82).

Требования к основным элементам титульного листа и их размещению установлены ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные данные".

Карта ЭУМКД содержит:

графическое представление содержания ЭУМКД, отражающие логические, иерархические и прочие связи его элементов;

Учебная программа учебной дисциплины содержит типовую учебную программу учебной дисциплины и (или) учебную программу по изучаемой учебной дисциплине.

Теоретический раздел ЭУМКД состоит из логически завершенных учебных модулей и включает материал для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, предусмотренном типовым учебным планом и (или) учебным планом специальности.

Материал для теоретического изучения учебной дисциплины может быть представлен в виде конспекта лекций, электронного учебника, электронного учебного пособия или другого электронного учебного издания в электронном виде и иллюстрирован различными мультимедийными или в любой другой форме вставками, наглядно представляющими и объясняющими излагаемый материал.

Практический раздел ЭУМКД организуется по видам и в объеме учебной работы, предусмотренной типовым учебным планом и (или) учебным планом по специальности, учебной программой по изучаемой учебной дисциплине.

Раздел может включать подразделы "Лабораторный практикум", "Практические, семинарские занятия", а также задания и методику выполнения типовых расчетов, курсового или дипломного проекта (работы). Каждый подраздел может содержать примеры практического решения определенных задач и другие материалы, предназначенные для отработки разного рода умений и навыков, повторения и закрепления пройденного материала.

Подраздел "Лабораторный практикум" должен включать методические материалы к натурным или виртуальным лабораторным работам - методические указания по их выполнению, иллюстрированные мультимедийной или другой информацией и объясняющие основные этапы подготовки к выполнению, непосредственного практического выполнения и анализа полученных результатов, электронные тренажеры, стенды.

Виртуальные лабораторные работы представляют собой комплекс связанных анимированных изображений, моделирующих опытную установку.

Виртуальный лабораторный стенд представляет компьютерную программу, которая на экране компьютера при помощи средств компьютерной графики и анимации моделирует реальный лабораторный стенд, в который вмонтированы измерительные приборы.

Электронные тренажеры представляют собой программный комплекс, в процессе работы которого предлагаются поэтапно различные задания, требующие активных действий от студента.

Подраздел "Практические, семинарские занятия" включает методические материалы к практическим и семинарским занятиям, регламентирующие отработку умений и навыков, повторение и закрепление пройденного материала посредством наглядных примеров практического решения задач, задач для самостоятельного решения или электронных тренажеров, деловые игры.

Деловые игры - средство моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения, позволяющее снять противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности.

Типовой расчет, расчетная работа, графическая работа должны включать задания и методику выполнения типовых расчетов, вариантов расчетов и методические указания по их выполнению.

Курсовое или дипломное проектирование (курсовые или дипломные работы, проекты) должны включать задания и методику выполнения курсового или дипломного проекта (работы), методические указания, примеры выполнения и оформления.

Блок контроля знаний ЭУМКД содержит материалы и комплекс тестирующих и контролирующих программных средств: интерактивные тесты, контрольные вопросы, контрольные задания, обеспечивающие возможность самоконтроля обучающегося, текущей и итоговой аттестации. Контролирующие задания должны касаться всех узловых проблем изучаемой дисциплины, ориентировать студентов на самостоятельное изучение важнейших фрагментов классических, программных образцов научной и учебной литературы.

Дополнительно в состав ЭУМКД могут быть включены элементы, содержащие справочные и вспомогательные материалы, например: глоссарий, список сокращений и аббревиатур, часто задаваемые вопросы с ответами, электронные копии первоисточников, анкеты, примеры решений задач и анализ типичных ситуаций, хрестоматия, коллекция работ студентов, иное.

Порядок представления материалов в дополнительных элементах ЭУМКД, не должен противоречить общим подходам к предоставлению информации в элементах базового состава ЭУМКД.

Исходными документами для разработки и формирования ЭУМКД являются образовательный стандарт высшего образования, учебный план и учебная программа.

ЭУМКД по целевому назначению является учебным изданием в электронной форме, по природе основной информации - мультимедийным электронным изданием, по технологии распространения - локальным, сетевым или электронным изданием комбинированного распространения, по характеру взаимодействия пользователя и электронного издания - детерминированным электронным изданием, по структуре - однотомным электронным изданием.

Основными принципами формирования элементов ЭУМКД являются:

дискретизация (модульность) - предоставление учебного материала в виде логически завершенных модулей, соответствующих определенным разделам учебной программы изучаемой дисциплины;

наглядность - предоставление учебного материала в виде набора кадров с необходимым минимумом текста (гипертекста) и визуализацией, облегчающей понимание и усвоение новых понятий, утверждений, выводов и методов;

иерархическая структура и ветвление - взаимосвязь учебных модулей и других элементов ЭУМКД с помощью гиперссылок с учетом рекомендуемых переходов, обеспечивающих последовательность в изучении учебной дисциплины;

регулирование - предоставление пользователю возможности самостоятельного выбора учебных модулей и вывода на экран всей необходимой информации;

адаптивность - возможность адаптации ЭУМКД к нуждам конкретного пользователя, формирования индивидуальной траектории изучения учебной дисциплины;

компьютерная поддержка - эффективное использование стандартных (или общедоступных) компьютерных средств для реализации целей ЭУМКД;

универсальность - соответствие программных требований ЭУМКД возможностям компьютерной техники большинства пользователей;

совместимость - выполнение элементов ЭУМКД в форматах, позволяющих комплектовать из автономных элементов единую систему ЭУМКД, проводить содержательное и программное обновление, формировать электронные библиотеки (кафедральные, персональные) ЭУМКД в рамках отельной специальности (направления образования).

При разработке ЭУМКД необходимо обеспечить:

своевременное отражение результатов достижений науки, техники, культуры и производства, других сфер, связанных с изучаемой учебной дисциплиной;

последовательную реализацию внутри - и междисциплинарных связей, ликвидацию дублирования учебного материала;

рациональное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных занятий в зависимости от формы получения высшего образования, совершенствования методики проведения занятий;

улучшение планирования, организации и методического обеспечения самостоятельной работы студентов;

взаимосвязь учебного процесса с научно-исследовательской работой студентов;

профессиональную направленность учебно-воспитательного процесса с учетом специфических условий и потребностей предприятий и организаций-заказчиков квалифицированных кадров.

Технически ЭУМКД оформляется как учебное издание в электронной форме с рубрикацией согласно пунктам 10, 18 настоящего Положения, выполненное с использованием web-технологий (Microsoft Internet Explorer, версия 6.0 и выше) и удовлетворяющее основным требованиям международного стандарта SCORM 4, каковыми являются:

доступность - способность определять местонахождение и получать одновременный доступ к ЭУМКД из множества точек удаленного доступа;

адаптируемость - возможность адаптации ЭУМКД в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя;

эффективность - возможность увеличивать производительность за счет сокращения времени и усилий на поиск и доставку требуемого материала ЭУМКД;

долговечность - соответствие новым технологиям получения, хранения и обработки информации без дополнительной и дорогостоящей доработки;

интероперабильность (англ. interoperability) - возможность пользования ЭУМКД вне зависимости от программной платформы, на которой они созданы;

возможность многократного использования - возможность использования элементов ЭУМКД в разных приложениях и контекстах.

При разработке ЭУМКД необходимо предусматривать навигацию по материалам ЭУМКД, обеспечивающую возможность быстрого поиска требуемой информации, переход из одного раздела (темы, параграфа) в другой раздел (тему, параграф), использование гиперссылок.

ЭУМКД должен иметь понятный интерфейс с современным привлекательным дизайном и соответствовать нормам здоровье сберегающих технологий.

Оригиналы авторские, являющиеся основой ЭУМКД (исключая

учебную программу), или представляющие самостоятельные электронные учебные

издания, могут в установленном порядке пройти процедуру присвоения грифа

Министерства образования Республики Беларусь (гриф электронного учебника или

электронного учебного пособия) или грифа учебно-методического объединения

высших учебных заведений Республики Беларусь по соответствующим направлениям

образования (гриф электронного учебно-методического пособия, или электронного

учебного наглядного пособия, или электронного пособия).

1.2 Обзор ЭУМК по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика"

Рассмотрим ЭУМК по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика". Электронный учебно-методический комплекс "Теория вероятностей и математическая статистика" (рисунок 1.1) представляет собой документ в формате PDF - ТВиМС. pdf. Данный документ состоит из следующих частей:

руководство пользователя,

основные понятия,

теоретические материалы,

комплекс задач и упражнений,

Рисунок 1.1 - Окно ЭУМК по дисциплине "Теория

вероятностей и математическая статистика"

Часть "Основные понятия" содержит определения основных понятий из теоретического курса, упорядоченные в алфавитном порядке. В конце каждого определения находится гиперссылка, позволяющая перейти к соответствующему разделу "Теоретических материалов".

В части "Учебные программы" содержатся типовые учебные программы курсов по теории вероятностей и математической статистике в высших учебных заведениях Республики Беларусь. Темы из типовых программ связаны гиперссылками с соответствующими разделами теоретических материалов ЭУМК.

Часть "Теоретические материалы" содержит основные учебные материалы по курсу.

Часть "Задачи и упражнения" (рисунок 1.2) содержит комплекс задач и упражнений по темам, соответствующим содержанию "Теоретических материалов". Задачи могут быть снабжены ответами, решениями или указаниями к решению. Для их просмотра следует воспользоваться соответствующими гиперссылками.

Рисунок 1.2 - Окно раздела "Задачи и упражнения"

В части "Тесты" содержится набор тестов, предназначенных для самоконтроля студентов перед экзаменом или зачетом. Тесты содержат вопросы типа "множественный выбор", в которых необходимо выбрать один правильный вариант ответа из нескольких. Необходимо учитывать, что результат ответа показывается непосредственно сразу после щелчка мышью по полю выбора. Правильный ответ отмечается зеленой галочкой, неправильный - красным крестиком.

1.3 Обзор ЭУМК по дисциплине "Численные методы"

Рассмотрим ЭУМК по дисциплине "Численные методы". В состав настоящего электронного учебно-методического комплекса входят:

Электронный документ Численные методы. pdf (рисунок 1.3) - пособие по курсу, включающее:

руководство пользователя;

типовые учебные программы курсов;

теоретические материалы;

комплекс задач и упражнений;

Интерактивные демонстрации для просмотра в Wolfram CDF Player - файлы с расширением. cdf, находящиеся в каталоге Демонстрации.

В части "Учебные программы" содержатся типовые учебные программы курсов по дисциплинам численных методов в высших учебных заведениях Республики Беларусь. Темы из типовых программ связаны гиперссылками с соответствующими разделами теоретических материалов ЭУМК.

Часть "Теоретические материалы" комплекса является наиболее объемной. Помимо самих теоретических материалов, разделенных на главы, эта часть документа содержит разделы "Основные понятия", "Предметный указатель" и "Доказательства теорем".

В разделе "Основные понятия" собраны все определения, выделенные в основной части теоретических материалов.

Раздел "Предметный указатель" содержит алфавитный список терминов, определенных в теоретической части. По щелчку на соответствующий термин пользователь попадает на соответствующее определение в разделе "Основные понятия", либо на страницу в "Теоретических материалах", на которой был определен соответствующий термин. Подавляющее большинство терминов, попавших в предметный указатель, в основном тексте выделены наклонным шрифтом и зеленовато-голубым цветом.

В разделе "Доказательства теорем" собраны

доказательства теорем и других утверждений, которые были вынесены из

теоретических материалов с целью сделать текст менее громоздким.

Рисунок 1.3 - Окно ЭУМК по дисциплине "Численные

методы"

Задачи по курсу "Численные методы", которые находятся в соответствующей части электронного документа ЭУМК, могут быть снабжены ответами, решениями или указаниями к решению. Для их просмотра следует воспользоваться соответствующими гиперссылками.

В части "Тесты" (рисунок 1.4) каждый из тестов, входящих в состав комплекса, состоит из десяти вопросов. Тестовые вопросы могут быть двух типов.

Первый тип тестовых вопросов - простой вопрос типа "множественный выбор", в котором необходимо выбрать один правильный вариант ответа из нескольких. Заметим, что результат ответа показывается непосредственно сразу после щелчка мышью по полю выбора. Правильный ответ отмечается зеленой галочкой, неправильный - красным крестиком.

Вопросы второго типа требуют указания текстового или числового значения в специальном поле ввода.

После осуществления ввода для получения результата ответа

необходимо нажать на клавишу . В случае правильного ответа вокруг поля

ввода появится зеленая рамка, в противном случае рамка будет красной. Для

получения правильного ответа можно нажать на кнопку [?], которой снабжено

каждое поле ввода.

Рисунок 1.4 - Окно блока контроля знаний ЭУМК

Начало каждого теста обозначено соответствующей надписью, в конце теста находится кнопка , нажатие на которую очищает все заполненные поля ответов.

Следует особо отметить, что тесты в настоящем ЭУМК предназначены лишь для самостоятельного контроля знаний при подготовке к зачету или экзамену.

Интерактивные демонстрации представляют собой документы в формате Computable Document Format (CDF), которые реализуют демонстрационные приложения с полноценным графическим интерфейсом. Демонстрации находятся в отдельной папке с соответствующим названием. Для запуска выбранной демонстрации необходимо кликнуть правой кнопкой по иконке файла и в контекстном меню выбрать пункт "Открыть с помощью CDF Player". Если на компьютере пользователя не установлена программа Wolfram CDF Player, ее можно бесплатно скачать по адресу #"784890.files/image005.gif">

Рисунок 2.1 - Интерфейс программы

Меню "Файл"

Меню "Файл" переключается в специальный интерфейс для файлов, связанных с операциями, такими как создание новых проектов, издательских проектов и импорт данных. Меню включает в себя функции, такие как публикация проектов в разных форматах, печать руководства пользователя и сохранение проектов в различных форматах для различных целей.

Быстрый поиск

Этот инструмент в нижней левой части окна программы обеспечивает мгновенный доступ к любой функции Help & Manual, инструменту или проекту. Просто введите первые несколько букв названия того, что вы хотите, а затем выберите его из списка и др. Вы можете выбрать инструмент, с помощью CTRL+SPACE. Если это сочетание клавиш уже назначено на вашем компьютере, вы можете изменить его в "просмотр" => "программы" => "параметры" => "ярлыки".

Лента инструментов

Help & Manual функций осуществляется в первую очередь

через панель (или ленты для краткости) инструментов (рисунок 2.2). Оно

разделено на вкладки, группы функций в соответствии с поставленными задачами.

Рисунок 2.2 - Вид ленты инструментов

Обозреватель проекта

Обозреватель проекта предоставляет доступ ко всем компонентам проекта, включая содержание, в разделе файлы, другие файлы проекта, и все шаблоны и настройки, связанные с вашим проектом.

Редактор

Редактор, в котором вы делаете все ваши редакторские работы. Редактор Help And Manual работает как обычный текстовый редактор. Однако, это также то место, где ваш проект опции и настройки отображаются при выборе конфигурации разделов проекта в разделе "Обозреватель проекта" .

Редактор страниц состоит из трех закладок: Редактор страницы, Источник XML, Опции темы.

Первая закладка - это непосредственно сам редактор, на котором пользователь пишет текст, форматирует его, добавляет таблицы, рисунки, медиафайлы, ссылки, якоря и прочее.

Вторая закладка - это исходный текст страницы в формате XML. При желании пользователь имеет возможность редактировать страницу прямо в исходнике или добавлять туда код, который невозможно ввести с помощью редактора.

На третьей закладке определяются основные параметры текущей страницы: идентификатор страницы, идентификатор окна, в котором она будет открываться, ключевые слова, якорь по умолчанию, компиляторы, включающие данную страницу в конечный файл.

2.1.2 Обозреватель проекта

Этот раздел (рисунок 2.3) отображает общую информацию,

недавно открытые проекты, советы по поиску информации в справке, информацию о

последних обновлениях программы и другие детали. Есть ссылки на примеры

проектов, которые помогут научиться пользоваться программой лучше, ссылка

"справка" и "руководство пользователя", форум и Facebook

страницы, проверка обновлений и возможность создания новых проектов.

Рисунок 2.3 - Экран приветствия

Рисунок 2.4 - Вид оглавлений разделов

Вы можете создавать новые темы, добавляя новые элементы в TOC, которая автоматически создает соответствующий раздел файла оглавления запись в файлы проекта.

Каждый раздел файла имеет свои индивидуальные настройки, которые доступны в разделе параметры (вкладка в редакторе). Эту вкладка также доступна в разделе "Содержание ".

2.1.3 Некоторые важные инструменты редактора

Привязка

Привязкой (рисунок 2.5) в программе называется невидимая

метка в тексте страницы, к которой будет осуществляться переход по ключевому

слову или по гиперссылке. Добавляя привязку, мы указываем для него

идентификатор и ключевые слова. Все ключевые слова, указанные как целиком для

страниц, так и для привязок, будут выводиться на странице "Указатель

(Предметный указатель, Index) сгенерированных файлов помощи". Щелкнув по

выбранному ключевому слову, будет осуществлен переход к объекту, на который

ссылаются: страницу или привязку.

Рисунок 2.5 - Окно добавления привязки

Ссылки на страницы текущего файла помощи. Для этого случая в

параметрах ссылки указывается идентификатор страницы, на которую будет

осуществлен переход. Если перейти нужно не к началу страницы, а к привязке на

ней, дополнительно указывается идентификатор этой япривязки. Если в программе

определено более чем одно окно, здесь можно указать, какое из окон будет

открываться при переходе по ссылке.

Интернет-ссылки. В этом случае здесь указывается адрес страницы или электронной почты. Для первого варианта можно задать, в каком окне страница будет открываться: в том же или в новом (имеет значение только для файлов CHM, HTML и XML). Причем адрес должен быть полным (например, #"784890.files/image011.gif">

Рисунок 2.7 - Окно добавления условия

Текстовые переменные

В параметрах проекта можно задать несколько предопределенных

параметров, таких как заголовок, автор, копирайт, номер версии и т.д. Эти

параметры можно выводить на страницах с помощью текстовых переменных (рисунок

2.8). Кроме предопределенных параметров можно добавлять собственные текстовые

параметры, которые также будут доступны в списке переменных.

Комментарии

При написании помощи нередко ее автору требуется вставить на

страницу текст, интересный только ему. Эту роль в программе выполняет

инструмент "Комментарий" (рисунок 2.9). Он вставляет на страницу

текстовый блок желтого цвета, который при компиляции файла игнорируется.

Рисунок 2.9 - Окно вставки комментария

2.1.4 Свойства проекта

В окне свойств проекта можно задать основные настройки будущего файла помощи. Все настройки разбиты на девять групп.

Окно параметров проекта

В первой группе задаются свойства, не зависящие от формата будущего файла. Это значения текстовых переменных (как предопределенных, так и заданных дополнительно), настройки языка, шрифт по умолчанию, каталоги с картинками, собственное хранилище картинок и прочее.

По умолчанию в программе определено одно окно с идентификатором Main. Пользователь имеет возможность добавлять новые окна и задавать для каждого из них собственные настройки. Все это делается во второй группе настроек. Здесь задаются такие параметры, как наличие у окна заголовка, цвета фона, позиция. Для файлов формата CHM и HLP здесь можно настроить набор кнопок, которые будут доступны в окне файла помощи.

Следующие группы содержат индивидуальные настройки для каждого формата файла помощи. Например, параметры страницы для RTF или доступность текста для выделения и копирования в файле eBook (EXE).

Внешние компоненты

Из дополнительных средств Help and Manual хочется обратить внимание на три внешние компоненты (рисунок 2.10), помогающие в написании инструкции.

Первая - это фотограф скриншотов "Захват экрана ". Данная функция позволяет делать снимок произвольной области экрана и даже отдельных элементов интерфейса: панелей инструментов, областей ввода и прочего.

Второй инструмент - это редактор шаблонов "Печать руководства пользователя " для будущих файлов в формате PDF. Здесь можно задать разметку страниц и с помощью текстовых переменных определить, как будет выводиться исходный текст в будущем файле. Шаблон, созданный в этом редакторе, сохраняется в файле MNL и в свойствах проекта подключается к настройкам формата PDF.

И последнее приложение, на которое следует обратить внимание,

- "Редактор изображений

". Это довольно простой и удобный

графический редактор, достаточный для написания документации. Оперируя

небольшим набором графических примитивов, данная утилита позволяет с легкостью

создавать схемы, рисунки и диаграммы, а накладываемые эффекты позволяют сделать

каждый объект изображения по-своему уникальным. Из объектов, создаваемых

редактором, особо хочется выделить объект "Лупа", позволяющий

увеличить изображение, на которое он накладывается. Этот инструмент будет очень

полезен при работе со скриншотами с большим количеством мелких деталей.

Рисунок 2.10 - Дополнительные внешние компоненты

Компиляция файла помощи

Когда текст справки набран, содержание наполнено, ссылки, привязки и изображения расставлены, можно приступить к компиляции конечного файла. В окне компиляции нужно выбрать формат конечного файла, указать его имя и расположение. После чего нажать кнопку "OK". Через несколько секунд готовый файл будет перед вами.

Окно компиляции

Удобной особенностью режима компиляции является возможность

включения в скомпилированный файл опций файлов других форматов. Например, в

исходном тексте у вас присутствуют условия, выводящие текстовые блоки только

для файлов HLP. Но однажды вам понадобилось собрать файл в формате PDF и

включить туда упомянутые текстовые блоки. Для этого вам не понадобится

переписывать исходный текст проекта, достаточно в окне компиляции выбрать

формат файла PDF и поставить галочку Classic Winhelp (. HLP). Cледует заметить,

что для компиляции файлов CHM и HLP понадобятся собственные компиляторы. Если

они не установлены в системе, их можно скачать здесь.

Рисунок 2.11 - Окно настроек компиляторов

Рисунок 2.12 - Публикация проекта в выбранном формате

Рисунок 2.13 - Окно предосмотра проекта в выбранном формате

Главным преимуществом программы является ее универсальность.

С ее помощью можно получить файл справочной информации в любом из наиболее

распространенных на сегодняшний день форматов (CHM, HLP, HXS, HTML, PDF, RTF,

EXE, XML). С помощью этого пакета можно получить справочник в трех форматах:

WinHelp, HTML Help и WebHelp. Кроме того, возможен экспорт справочника в

PDF-файл и в файл формата текстового редактора Word (. doc или. rtf). Пакет

Help And Manual способен создавать электронные книги (electronic book). Такая

книга внешне очень похожа на справочник в формате HTML Help, но представляет

собой самостоятельное Windows-приложение (EXE-файл). Формат электронной книги

имеет один существенный недостаток, - он не очень компактен (но вполне пригоден

для распространения дополнительных обучающих материалов на компакт-дисках).

Пакет Help And Manual способен декомпилировать справочные файлы (. hlp и. chm)

и создать на их основе новый проект. Доступный интерфейс делает программу

простой в освоении. Основной блок программы составляет текстовый редактор, мало

отличимый от MS Word как по интерфейсу, так и по количеству

возможностей.&Manual является одним из лучших на сегодняшний день

генератором файлов помощи. Универсальность, удобство редактора, разнообразие

инструментов, простые и наглядные механизмы структуризации и связи страниц делают

его таковым.

Глава 3. Разработка блока контроля знаний в виде тестов

Одной из наиболее часто встречающихся в настоящее время форм контроля знаний являются тесты.

Состав тестовых заданий

В самом общем виде тестовые задания должны:

· соответствовать содержанию учебного материала;

· быть составлены с учетом соответствующих правил;

· быть проверены на практике (апробированы);

· быть ясными испытуемому.

Кроме этого необходимо отметить, что тестовые задания могут быть охарактеризованы показателями - трудностью и дискриминативностью.

С точки зрения разработчика минимальные требования к составу тестового заданию состоят в наличии всех трех частей:

1. Инструкции

2. Текста задания (вопроса)

3. Правильного ответа

1. Инструкция должна содержать указания на то, что испытуемый должен сделать, каким образом выполнять задание, где и как делать пометки и записи, каким образом ему следует выполнять задание, где отмечать, как дописывать и т.д.

Собственно говоря, инструкция должна сделать так, чтобы задание и способ его выполнения были абсолютно ясны любому из испытуемых и не приводили к ошибкам.

Например:

2. Текст задания или вопроса представляет собой содержательное наполнение задания.

Стимулирующий (стимульный) - материал , о котором говорится в вопросе, представлен обычно в виде текста, рисунка, таблицы или другого представления данных. Во многих случаях написание вопросов начинается со сбора подходящих текстов или с обдумывания ситуаций или тем, по которым можно сгруппировать ряд вопросов.

3. Правильный ответ или оценочная схема - обязательный атрибут любого тестового задания - без него задание, за исключением, пожалуй, самых тривиальных, теряет смысл, поскольку не может быть точно проанализировано и оценено.

Перечисленные три составных части тестового задания являются минимально необходимыми для составления тестов.

3.1 Виды и типы тестовых заданий. Их особенности, преимущества и недостатки

Рассмотрим, типологию тестовых заданий, и выделим требования

к ним. Существует два типа заданий, которые объединяют шесть видов. К этим

шести видам может быть сведено все многообразие существующих заданий без ущерба

для их качества. Типы и виды тестовых заданий представлены на схеме:

Схема 3.1 - Типы и виды тестовых заданий